大津の円満院門跡、今回急にこのお寺へ行こうと思い立ったのは、報道でご存知の方も多いと思いますが、

多額の負債を抱える円満院は先月末に大津地裁で重文の宸殿を含む建物と庭園が競売にかけられて

ある宗教法人が10億6700万円で落札するということがありました。この円満院は過去にも多額の負債に

からむ同様のことがあっていろいろ報道もされましたが、今回の落札で所有権が移転ともなれば今後の拝観が

できるのかどうか怪しくなってくるので、急遽拝観に訪れたわけです。

円満院は西国第14番札所である三井寺(園城寺)に隣接してあります。元々はこの三井寺の三門跡の

ひとつ(他は実相院と聖護院)でした。京阪の三井寺駅もしくは別所駅から徒歩で10分ほどです。

円満院の門前に着くと、いざ入る時いささか緊張しました。公式サイトも更新が停止していて現状がわからないので、

もしかしたら拝観がもうできないかもしれないとの不安も。重要文化財の宸殿の横を通り抜けて旅館の玄関のような

拝観受付の窓口へ行くと誰もいませんでしたが、呼び鈴を鳴らすと奥から出てきてくれはりました。

「宸殿を拝観したいのですが・・・」と申し出ると「はい、では400円になります」との返事。やった!拝観できる・・・と

一安心。そしてすぐに宸殿へと入りました。

円満院門跡・・・創建は平安中期の寛和3年(987)になります。維新前までは法親王が住職を務める

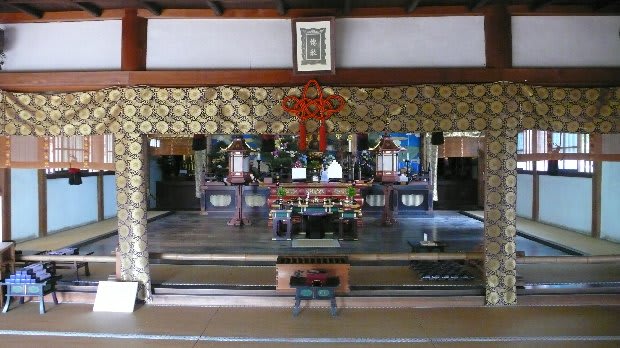

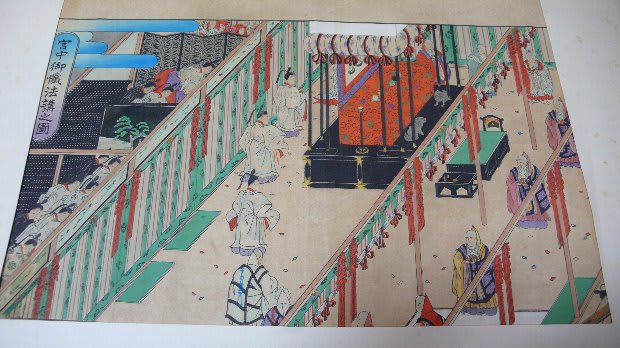

門跡寺院です。重要文化財である宸殿は江戸初期の後水尾天皇や明正天皇が住まいした御所を下賜したもので

江戸初期の内裏建築の遺構として貴重な建物です。

格式ある唐破風玄関と宸殿。玄関前は白砂が敷いてあります。

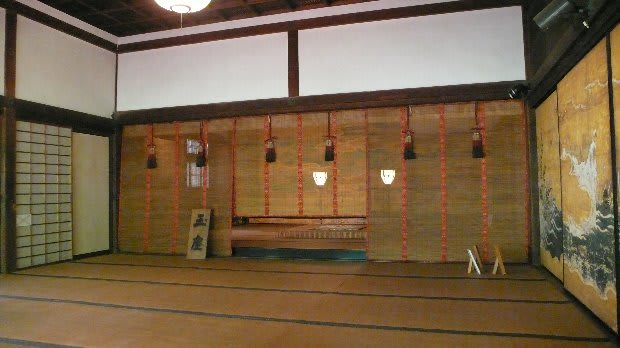

宸殿は書院造り。写真に見える襖絵は複製。現物は京都国博が所蔵。

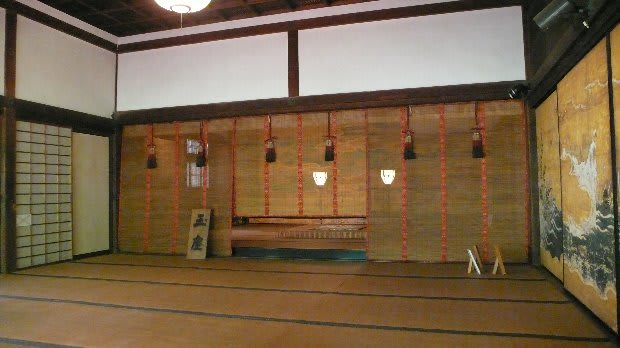

玉座の間。

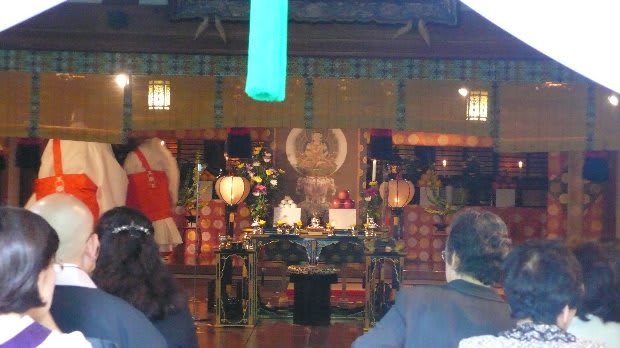

宸殿の奥に本堂がありますが、拝観者は入堂できません。

宸殿に面してこちらにも国指定の名勝庭園がありますが、次回にUPします。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。

←ポチッとお願いします。

←ポチッとお願いします。

多額の負債を抱える円満院は先月末に大津地裁で重文の宸殿を含む建物と庭園が競売にかけられて

ある宗教法人が10億6700万円で落札するということがありました。この円満院は過去にも多額の負債に

からむ同様のことがあっていろいろ報道もされましたが、今回の落札で所有権が移転ともなれば今後の拝観が

できるのかどうか怪しくなってくるので、急遽拝観に訪れたわけです。

円満院は西国第14番札所である三井寺(園城寺)に隣接してあります。元々はこの三井寺の三門跡の

ひとつ(他は実相院と聖護院)でした。京阪の三井寺駅もしくは別所駅から徒歩で10分ほどです。

円満院の門前に着くと、いざ入る時いささか緊張しました。公式サイトも更新が停止していて現状がわからないので、

もしかしたら拝観がもうできないかもしれないとの不安も。重要文化財の宸殿の横を通り抜けて旅館の玄関のような

拝観受付の窓口へ行くと誰もいませんでしたが、呼び鈴を鳴らすと奥から出てきてくれはりました。

「宸殿を拝観したいのですが・・・」と申し出ると「はい、では400円になります」との返事。やった!拝観できる・・・と

一安心。そしてすぐに宸殿へと入りました。

円満院門跡・・・創建は平安中期の寛和3年(987)になります。維新前までは法親王が住職を務める

門跡寺院です。重要文化財である宸殿は江戸初期の後水尾天皇や明正天皇が住まいした御所を下賜したもので

江戸初期の内裏建築の遺構として貴重な建物です。

格式ある唐破風玄関と宸殿。玄関前は白砂が敷いてあります。

宸殿は書院造り。写真に見える襖絵は複製。現物は京都国博が所蔵。

玉座の間。

宸殿の奥に本堂がありますが、拝観者は入堂できません。

宸殿に面してこちらにも国指定の名勝庭園がありますが、次回にUPします。

「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。