2014年5月24日、よみがえる兵庫津連絡協議会主催で兵庫津史跡と兵庫商人の店巡りツアーが

実施され参加しました。30名程度の参加者だったそうです。

訪れた場所の写真と若干のコメントをつけ備忘録としておく。

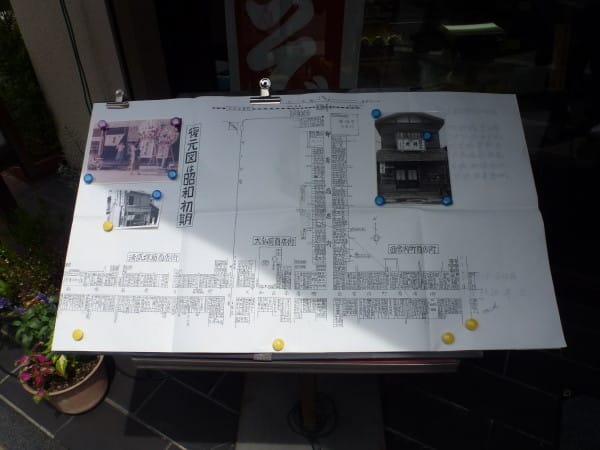

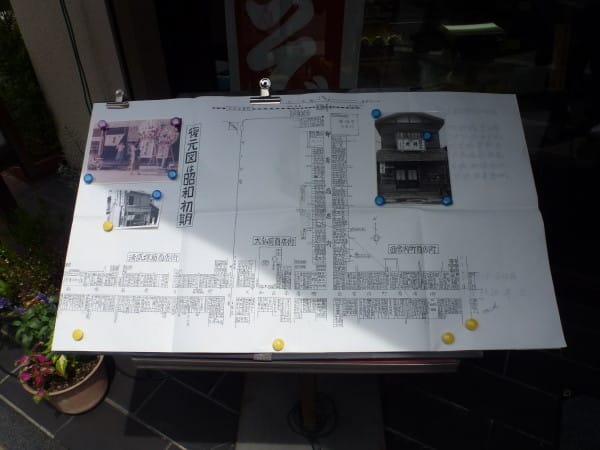

上の写真は札場の辻に掲示の地図で当日廻ったコースを黒太線と矢印で示しました。

4Km弱のコースを約2時間半かけて巡りました。

(1)出発及びゴールとなった兵庫津歴史館 岡方倶楽部

兵庫商人が自ら地域の社交場として昭和2年(1927)に建造されたモダンな石づくりの建造物で、

空襲・震災にも生き残った奇跡の建物と言われています。

昭和8年建設の御影公会堂より6年古い。建設当時のものが残っている貴重な文化財です。

2013年に兵庫津歴史館 岡方倶楽部として神戸市が管理することになりました。

2013-4-20に開設式が行われました。

住所:神戸市兵庫区本町2丁目3番33号 小物屋会館

(2)神戸 樽五(樽谷五兵衛)

兵庫津 樽谷五兵衛の公式HP

社名は協和商事株式会社で兵庫津連絡協議会の会長も務められている高田 誠司氏が経営

されています。現地でふるせの釘煮と冷茶の振舞いを受けました。

住所:神戸市兵庫区本町2-1-23 TEL:078-652-1620

(3)兵庫津 南仲町の札場の辻

札場とは幕府が設置した高札場(町人が守るべきことしてはならぬことその他

幕府からの布達を掲示する場所)があった場所で、兵庫津には南仲町以外に

湊口惣門(兵庫津の東の入口)、柳原惣門(兵庫津の西の入口)、来迎寺(築島寺)

に設置されていました。

明治元年に高札は廃止されましたが新政府に引き継がれ太政官の名前で

掲示されていたそうです。

以前に書いた小生のブログ記事(兵庫津南仲町 札場の辻跡の碑)

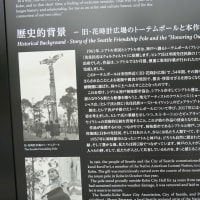

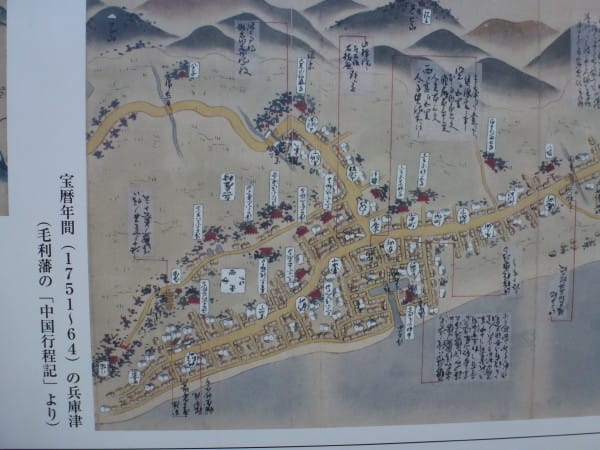

上の写真は現地の説明板からで宝暦年間(1751-64)の兵庫津(毛利藩の「中国行程記」より)で

札場の辻付近の当時の様子が判ります。

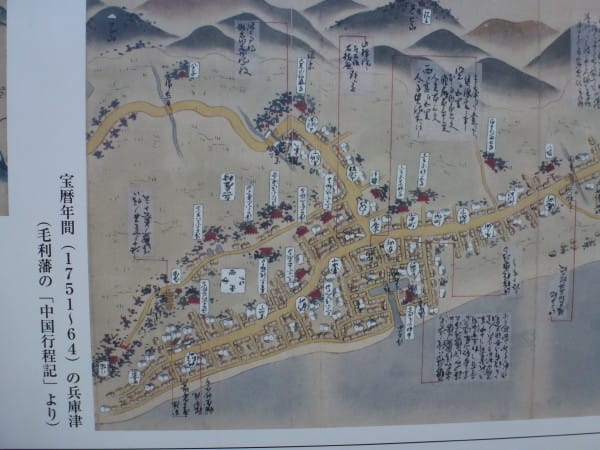

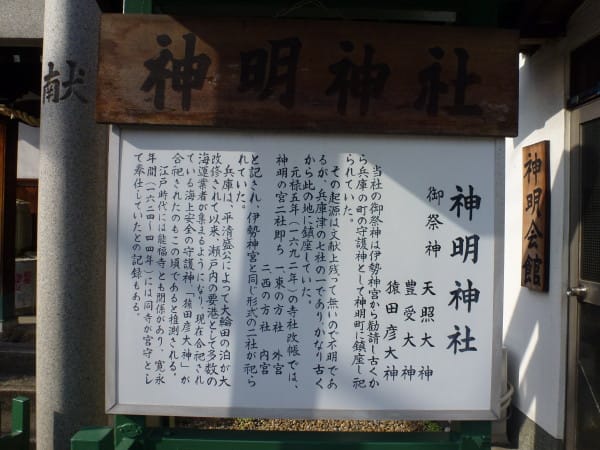

(4)神明神社

上の写真は神明神社(中央から右手)と神明稲荷社(左手赤の鳥居奥)です。

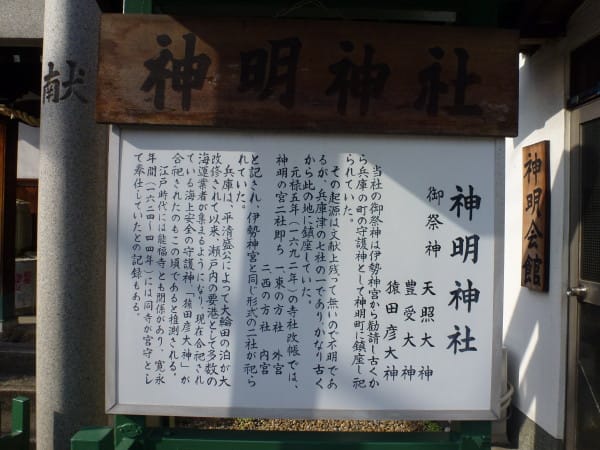

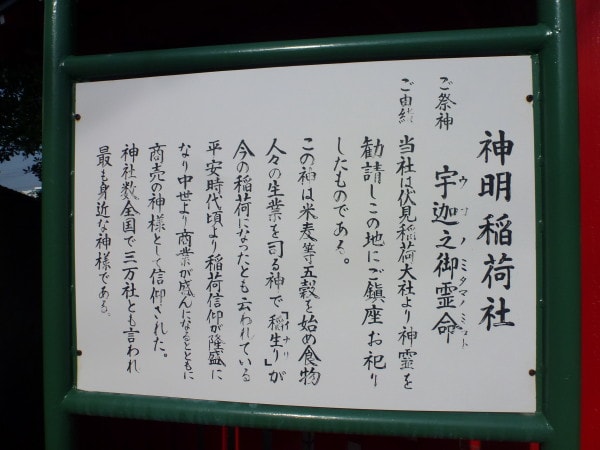

上の写真は神明神社と神明稲荷社の説明板です。

(5)柳原蛭子神社

住所:神戸市兵庫区西柳原町5-20 TEL:078-651-0183

御祭神:蛭子(ひるこ)大神 、大物主(おおものぬし)大神

建立された年代は不明ですが、元禄5年(1691)、兵庫津の「寺社改帳」に

神社のことが記されており、元禄以前から祀られていたことが判ります。

十日えびす大祭は毎年1月9日~11日に実施されています。

兵庫七福神になっています。

兵庫七福神は下記のとおりです。

和田神社(弁財天)→薬仙寺(寿老人)→真光寺(福禄寿)→能福寺(毘沙門天)

→柳原天神社(布袋)→柳原蛭子神社(恵比寿)→福海寺(大黒天)

上の写真は柳原蛭子神社でのガイド風景です。

上の写真は柳原蛭子神社の玉垣で明治29年(1896)着工、明治32年(1899)完成の兵庫運河の開削

で功労のあった八尾善四郎の名前が見える。

(6)柳原惣門跡

上の写真は柳原蛭子(正式にはひること読む)神社の柳原惣門跡の石碑です。

石碑の横に神戸市と岡方協議会が平成15年(2003)に作成した説明板

があり、下記のように記載されています。

「西国街道は、近世になってからは、西から来れば、須磨・長田方面から現在の

JR兵庫駅の北を通り、西柳原町の柳原蛭子神社と福海寺にはさまれる位置

あたりで兵庫の町にはいる。

西国街道を通って兵庫の町に出入りする場所、即ち西の柳原口と

東の湊口には惣門が設けられていた。

柳原惣門が最初に設置された時期は、兵庫城の築城に伴う外郭の

土塁(外輪堤・都賀堤)の構築時である天正八年(一五八〇)頃に、

その関門の一つとして設置された可能性が高い。

城は、現在の中ノ島あたりに主郭を置き、周囲にこの外郭の土塁と堀を設け、

内側は郭内として兵庫津のまち全体を城下町とする縄張りとなっていた。

即ち、兵庫津の外郭は総曲線(総構)と考えられ、その曲輪の門として

惣門と称されたのではないかと推測される。

この門は、明治八年外輪堤(都賀堤)とあわせて撤去された可能性が高い。

なお、平成十三年度に実施した柳原惣門調査会による調査と、

平成十四年度に実施した埋蔵文化財調査(兵庫津遺跡 第二十九次調査)の

発掘結果を参考として推定復元図を作成した。」

平成十五年十二月吉日

神戸市

岡方協議会

(7)日章

住所:神戸市兵庫区 西柳原町10-7

ビリケンさんが店の前に置いてあり数珠の修理なども行っているとのこと。

下の写真は店の前での説明。

(8)ちから

住所:神戸市兵庫区西柳原町6-8

上の写真がちからの店の外観です。うどんと和菓子の販売をされています。

力餅の振舞いを受けました。

上の写真は昭和初期の柳原商店街、西宮内町商店街、大仏前商店街、清盛塚商店街の地図と

当時の力餅のお店を紹介したものです。

(9)エキストラ珈琲株式会社

エキストラ珈琲は関東大震災の起きた大正12年(1923)、珈琲・紅茶専門の卸問屋として創業。

(10)能福寺(兵庫大仏)

能福寺の住所:神戸市兵庫区北逆瀬川町1-39 TEL:078-652-1715

初代の兵庫大仏は明治24年(1891)に建てられましたが、昭和19年(1944)金属回収令で

つぶされ

現在の大仏はもとの大仏がつくられてから100年目にあたる平成3年(1991)に

新しくつくりなおされたものです。三木市で製造され運搬されてきました。

体の大きさが11m、蓮の花の台座の高さが3m、さらに下の台が4mで総高18mである。

重量は約60tだそうです。

新しい大仏の下には重要文化財の木造十一面観音立像が安置されています。(非公開)

上の写真は正面からと裏面からの兵庫大仏。

上の写真は平清盛公墓所 八棟寺殿 平相國廟

平清盛の墓に関するブログ

能福寺本殿 月輪影殿

北風正造氏の顕彰碑

瀧善三郎正信の顕彰碑

ジョセフ・ヒコの英文碑

最澄像 in 神戸市兵庫区能福寺

(11)大輪田泊の石椋

下記は説明板からの引用です。

「この花崗岩の巨石は、昭和27年の新川橋西方の新川運河浚渫工事の際に、

重量4トンの巨石20数個と一定間隔で打込まれた松杭とともに発見された一石です。

当時は平清盛が築いた経ヶ島の遺材ではないかと考えられていました。

その後、この石材が発見された場所から北西約250mの芦原通1丁目で、

平成15年確認調査が行われ、古代の港湾施設と考えられる奈良時代から

平安時代の中頃の大溝と建物の一部が発見されました。このことより石材が

発見された場所は、当時海中であったと考えられ、出土した石材は、古代大輪田の泊

の石椋の石材であったと推定されます。

石椋とは、石を積み上げた防波堤(波消し)や突堤の基礎などの港湾施設であったと

考えられます。

その構造は出土状況から、港の入口にこのような巨石を3~4段程度積上げ、

松杭で補強し、堤を構築していたものと推定されます。

大輪田の泊は、平安時代のはじめに律令国家の菅理のもとに造営された泊(港)です。

当時、物資輸送や外交航路として重要視されていた瀬戸内海の航路と泊の整備が

進められていました。

当時の史料には泊の運営管理を行う官舎や石椋等の港湾設備が整備され、

中央政府から派遣された造大輪田船瀬(ぞうおおわだふなせ)(泊)使が泊の

造営や修築にあたり、修築後は国司(こくし)が運営管理を行っていた様子が

記されています。

また、承和3年(831)には、当時の中国や東アジアの最新の文化や情報を

取り入れるための遣唐使船が暴風雨を避けるために寄港していることから、

このころには大型外洋船の寄港地としても整備されていたことが窺えます。」

(12)築島寺(来迎寺)

住所:神戸市兵庫区島上町2-1-3

宗派:浄土宗西山派 本尊:阿弥陀仏 山号:経島山

築島寺は二条天皇(平清盛の説もあり)が築島建設で功のあった松王丸の

菩提を永く弔うために建立され念仏道場とした

築島寺の昔の写真と図絵

(13)株式会社 石川と賀川豊彦 生誕地の碑

上の写真は株式会社 石川と賀川豊彦 生誕地の碑

(14)鹿瀬造船の浮きドッグ

浮きドッグは約50mあり、高田屋嘉兵衛の1,500石の北前船「辰悦丸」33mが充分入る大きさ

との説明がありました。

(15)竹尾稲荷神社

竹尾稲荷神社の住所:神戸市兵庫区七宮町1-3-18

竹尾稲荷神社の紹介ブログ記事(高田屋嘉兵衛顕彰碑と竹尾稲荷神社)

(16)高田屋嘉兵衛 本店の地の石碑 in 神戸市兵庫区西出町

紹介記事(http://seiyo39.exblog.jp/14974291/)

(17)十一の奈良漬

(18)七宮神社

紹介ブログ

七宮神社

NHK 新・兵庫史を歩く 第22回 KOBE発 清盛の平安へ 神戸市中央区、兵庫区を視聴して その2 (完)

実施され参加しました。30名程度の参加者だったそうです。

訪れた場所の写真と若干のコメントをつけ備忘録としておく。

上の写真は札場の辻に掲示の地図で当日廻ったコースを黒太線と矢印で示しました。

4Km弱のコースを約2時間半かけて巡りました。

(1)出発及びゴールとなった兵庫津歴史館 岡方倶楽部

兵庫商人が自ら地域の社交場として昭和2年(1927)に建造されたモダンな石づくりの建造物で、

空襲・震災にも生き残った奇跡の建物と言われています。

昭和8年建設の御影公会堂より6年古い。建設当時のものが残っている貴重な文化財です。

2013年に兵庫津歴史館 岡方倶楽部として神戸市が管理することになりました。

2013-4-20に開設式が行われました。

住所:神戸市兵庫区本町2丁目3番33号 小物屋会館

(2)神戸 樽五(樽谷五兵衛)

兵庫津 樽谷五兵衛の公式HP

社名は協和商事株式会社で兵庫津連絡協議会の会長も務められている高田 誠司氏が経営

されています。現地でふるせの釘煮と冷茶の振舞いを受けました。

住所:神戸市兵庫区本町2-1-23 TEL:078-652-1620

(3)兵庫津 南仲町の札場の辻

札場とは幕府が設置した高札場(町人が守るべきことしてはならぬことその他

幕府からの布達を掲示する場所)があった場所で、兵庫津には南仲町以外に

湊口惣門(兵庫津の東の入口)、柳原惣門(兵庫津の西の入口)、来迎寺(築島寺)

に設置されていました。

明治元年に高札は廃止されましたが新政府に引き継がれ太政官の名前で

掲示されていたそうです。

以前に書いた小生のブログ記事(兵庫津南仲町 札場の辻跡の碑)

上の写真は現地の説明板からで宝暦年間(1751-64)の兵庫津(毛利藩の「中国行程記」より)で

札場の辻付近の当時の様子が判ります。

(4)神明神社

上の写真は神明神社(中央から右手)と神明稲荷社(左手赤の鳥居奥)です。

上の写真は神明神社と神明稲荷社の説明板です。

(5)柳原蛭子神社

住所:神戸市兵庫区西柳原町5-20 TEL:078-651-0183

御祭神:蛭子(ひるこ)大神 、大物主(おおものぬし)大神

建立された年代は不明ですが、元禄5年(1691)、兵庫津の「寺社改帳」に

神社のことが記されており、元禄以前から祀られていたことが判ります。

十日えびす大祭は毎年1月9日~11日に実施されています。

兵庫七福神になっています。

兵庫七福神は下記のとおりです。

和田神社(弁財天)→薬仙寺(寿老人)→真光寺(福禄寿)→能福寺(毘沙門天)

→柳原天神社(布袋)→柳原蛭子神社(恵比寿)→福海寺(大黒天)

上の写真は柳原蛭子神社でのガイド風景です。

上の写真は柳原蛭子神社の玉垣で明治29年(1896)着工、明治32年(1899)完成の兵庫運河の開削

で功労のあった八尾善四郎の名前が見える。

(6)柳原惣門跡

上の写真は柳原蛭子(正式にはひること読む)神社の柳原惣門跡の石碑です。

石碑の横に神戸市と岡方協議会が平成15年(2003)に作成した説明板

があり、下記のように記載されています。

「西国街道は、近世になってからは、西から来れば、須磨・長田方面から現在の

JR兵庫駅の北を通り、西柳原町の柳原蛭子神社と福海寺にはさまれる位置

あたりで兵庫の町にはいる。

西国街道を通って兵庫の町に出入りする場所、即ち西の柳原口と

東の湊口には惣門が設けられていた。

柳原惣門が最初に設置された時期は、兵庫城の築城に伴う外郭の

土塁(外輪堤・都賀堤)の構築時である天正八年(一五八〇)頃に、

その関門の一つとして設置された可能性が高い。

城は、現在の中ノ島あたりに主郭を置き、周囲にこの外郭の土塁と堀を設け、

内側は郭内として兵庫津のまち全体を城下町とする縄張りとなっていた。

即ち、兵庫津の外郭は総曲線(総構)と考えられ、その曲輪の門として

惣門と称されたのではないかと推測される。

この門は、明治八年外輪堤(都賀堤)とあわせて撤去された可能性が高い。

なお、平成十三年度に実施した柳原惣門調査会による調査と、

平成十四年度に実施した埋蔵文化財調査(兵庫津遺跡 第二十九次調査)の

発掘結果を参考として推定復元図を作成した。」

平成十五年十二月吉日

神戸市

岡方協議会

(7)日章

住所:神戸市兵庫区 西柳原町10-7

ビリケンさんが店の前に置いてあり数珠の修理なども行っているとのこと。

下の写真は店の前での説明。

(8)ちから

住所:神戸市兵庫区西柳原町6-8

上の写真がちからの店の外観です。うどんと和菓子の販売をされています。

力餅の振舞いを受けました。

上の写真は昭和初期の柳原商店街、西宮内町商店街、大仏前商店街、清盛塚商店街の地図と

当時の力餅のお店を紹介したものです。

(9)エキストラ珈琲株式会社

エキストラ珈琲は関東大震災の起きた大正12年(1923)、珈琲・紅茶専門の卸問屋として創業。

(10)能福寺(兵庫大仏)

能福寺の住所:神戸市兵庫区北逆瀬川町1-39 TEL:078-652-1715

初代の兵庫大仏は明治24年(1891)に建てられましたが、昭和19年(1944)金属回収令で

つぶされ

現在の大仏はもとの大仏がつくられてから100年目にあたる平成3年(1991)に

新しくつくりなおされたものです。三木市で製造され運搬されてきました。

体の大きさが11m、蓮の花の台座の高さが3m、さらに下の台が4mで総高18mである。

重量は約60tだそうです。

新しい大仏の下には重要文化財の木造十一面観音立像が安置されています。(非公開)

上の写真は正面からと裏面からの兵庫大仏。

上の写真は平清盛公墓所 八棟寺殿 平相國廟

平清盛の墓に関するブログ

能福寺本殿 月輪影殿

北風正造氏の顕彰碑

瀧善三郎正信の顕彰碑

ジョセフ・ヒコの英文碑

最澄像 in 神戸市兵庫区能福寺

(11)大輪田泊の石椋

下記は説明板からの引用です。

「この花崗岩の巨石は、昭和27年の新川橋西方の新川運河浚渫工事の際に、

重量4トンの巨石20数個と一定間隔で打込まれた松杭とともに発見された一石です。

当時は平清盛が築いた経ヶ島の遺材ではないかと考えられていました。

その後、この石材が発見された場所から北西約250mの芦原通1丁目で、

平成15年確認調査が行われ、古代の港湾施設と考えられる奈良時代から

平安時代の中頃の大溝と建物の一部が発見されました。このことより石材が

発見された場所は、当時海中であったと考えられ、出土した石材は、古代大輪田の泊

の石椋の石材であったと推定されます。

石椋とは、石を積み上げた防波堤(波消し)や突堤の基礎などの港湾施設であったと

考えられます。

その構造は出土状況から、港の入口にこのような巨石を3~4段程度積上げ、

松杭で補強し、堤を構築していたものと推定されます。

大輪田の泊は、平安時代のはじめに律令国家の菅理のもとに造営された泊(港)です。

当時、物資輸送や外交航路として重要視されていた瀬戸内海の航路と泊の整備が

進められていました。

当時の史料には泊の運営管理を行う官舎や石椋等の港湾設備が整備され、

中央政府から派遣された造大輪田船瀬(ぞうおおわだふなせ)(泊)使が泊の

造営や修築にあたり、修築後は国司(こくし)が運営管理を行っていた様子が

記されています。

また、承和3年(831)には、当時の中国や東アジアの最新の文化や情報を

取り入れるための遣唐使船が暴風雨を避けるために寄港していることから、

このころには大型外洋船の寄港地としても整備されていたことが窺えます。」

(12)築島寺(来迎寺)

住所:神戸市兵庫区島上町2-1-3

宗派:浄土宗西山派 本尊:阿弥陀仏 山号:経島山

築島寺は二条天皇(平清盛の説もあり)が築島建設で功のあった松王丸の

菩提を永く弔うために建立され念仏道場とした

築島寺の昔の写真と図絵

(13)株式会社 石川と賀川豊彦 生誕地の碑

上の写真は株式会社 石川と賀川豊彦 生誕地の碑

(14)鹿瀬造船の浮きドッグ

浮きドッグは約50mあり、高田屋嘉兵衛の1,500石の北前船「辰悦丸」33mが充分入る大きさ

との説明がありました。

(15)竹尾稲荷神社

竹尾稲荷神社の住所:神戸市兵庫区七宮町1-3-18

竹尾稲荷神社の紹介ブログ記事(高田屋嘉兵衛顕彰碑と竹尾稲荷神社)

(16)高田屋嘉兵衛 本店の地の石碑 in 神戸市兵庫区西出町

紹介記事(http://seiyo39.exblog.jp/14974291/)

(17)十一の奈良漬

(18)七宮神社

紹介ブログ

七宮神社

NHK 新・兵庫史を歩く 第22回 KOBE発 清盛の平安へ 神戸市中央区、兵庫区を視聴して その2 (完)