2023年8月7日から始まったNHK Eテレ「趣味どきっ! 関東会いに行きたい仏さま」

の第1回の番組で覚園寺の薬師堂の薬師三尊坐像、十二神将及び愛染堂の愛染明王坐像、

不動明王坐像の紹介と解説がありました。

そこで、覚園寺について調べていく中で国の重要文化財となっている宝篋印塔が2基

(開山塔と大燈塔)覚園寺の境内にあることが判りました。

覚園寺の有料ゾーンでは写真撮影禁止ということで、2基の宝篋印塔の写真は

毎日新聞社が監修した重要文化財14 建造物Ⅲ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page72

より引用して紹介します。

本題に入る前に覚園寺について簡単に概要を整理しておきます。

建保六年(1218)、第2代執権の北条義時により創建された大倉薬師堂は、建長三年(1251)に焼失し弘長三年(1263)ころに復興された。覚園寺と号されたのはこの頃。

本尊薬師如来像(重文)はその復興期のものと考えられているが、両脇侍像をはじめその他の造像は遅れて八代住持悦岩思咲(えつがんししょう)の時である。

鎌倉市 覚園寺の基本情報

住所:鎌倉市二階堂421 TEL:0467-22-1195

宗派:真言宗泉涌寺派 山号:鷲峰山 院号:真言院 御本尊:薬師如来

開祖:建保6年(1218)、第2代執権の北条義時により創建された大倉薬師堂

開基:永仁4年(1296)北条貞時が造営

開山:智海 心慧(ちかいしんえ)が真言、律、禅、浄土四宗兼学の寺として開山

重要文化財:薬師如来三尊、十二神将、開山塔、大燈塔、覚園寺文書など

史跡指定:昭和42年(1967)6月22日、覚園寺境内が史跡に指定

史跡指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

公式サイト:鎌倉 覚園寺 (kamakura894do.com)

史跡指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

公式サイト:鎌倉 覚園寺 (kamakura894do.com)

覚園寺の所在地のGoo地図を添付しておきます。

覚園寺は、北条義時の建立した大倉薬師堂の後身で、永仁4年(1296)、北条貞時が造営して覚園寺とした。谷奥には開山塔・大燈塔の2基の法篋印塔[ほうきょういんとう]があり、境内の山の斜面には多種多様なやぐら(鎌倉特有の岩壁をくりぬいてつくった墓、主として鎌倉・室町時代の造営)が群在している。

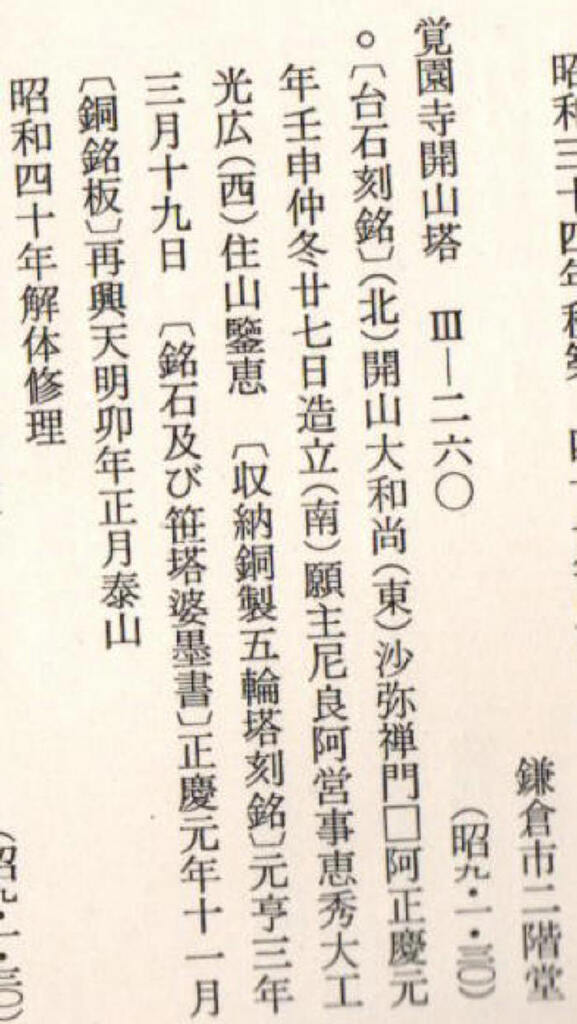

開山塔(国指定重要文化財)

上の写真は覚園寺を開山した僧、心慧智海(1306年歿)の供養塔(石造宝篋印塔)

心慧没後26年経った正慶元年(1332)に造立された。刻銘より判明。

正慶元年壬申仲冬廿七日の刻銘がある。昭和9年(1934)1月30日に重文に指定

正慶元年壬申仲冬廿七日の刻銘がある。昭和9年(1934)1月30日に重文に指定

出典:重要文化財14 建造物Ⅲ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page72

写真の背後には三世以降の歴代住職の無縫塔 が写っています。

宝篋印塔内には納置品があります。

関東大震災の折、塔身より阿弥陀経笹塔婆が発見されました。また、昭和41年(1966)

阿弥陀経笹塔婆には正慶元年(1332)十一月円信奥書

塔の解体修理の際、黄釉草葉文壼、基壇より銅五輪塔および褐釉壼が発見されました。

銅五輪塔の卜書:元亨三年(1323)三月十九日光広在銘

これらの納置品も昭和43年(1968)4月25日に国の重要文化財に指定されました。

下記文章の黄釉草葉文壼は骨壺として使用されたもの。

以下、文化庁のデータベースよりの引用文です。

銅五輪塔の銘文に見える「孝子光廣」は両石塔の刻銘中の「大工光廣」と同一人とみられ、笹塔婆の奥書には開山塔の刻銘と同年同月の紀年がある。また銅五輪塔には南朝、両石塔および笹塔婆には北朝の年号が使われているなど注目される。これらの遺物はわが国中世の墓制を知る上に貴重な資料であるばかりでなく、黄釉草葉文壼は鎌倉時代、古瀬戸の遺品としてまれに見る優品であり、日本陶磁史上特記すべきものである。

上の写真は重要文化財17 建造物Ⅵ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)に

記載の銘文など。塔内の納置品についても記載されています。

大燈塔(国指定重要文化財)

上の写真は覚園寺の二世大燈(歿年不詳)の供養塔(石造宝篋印塔)

心慧没後26年経った正慶元年(1332)に造立されたことが刻銘より判明。

正慶元年(1332)壬申仲冬廿七日の刻銘がある。昭和9年(1934)1月30日に重文に指定

正慶元年(1332)壬申仲冬廿七日の刻銘がある。昭和9年(1934)1月30日に重文に指定

出典:重要文化財14 建造物Ⅲ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page72

昭和41年(1966)塔の解体修理の際、塔身より水晶五輪塔、石室より褐釉双耳壼が発見された。

これらの納置品も昭和43年(1968)4月25日に国の重要文化財に指定されました。

上の写真は大燈塔の銘文など解説

出典:重要文化財17 建造物Ⅵ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)

宝篋印塔の各部名称

上の図は宝篋印塔の各部の名称です。

出典:神戸の石造遺品 川辺賢武 著 (1971)神戸市史資料室 Page4

宝篋印塔は、宝篋印陀羅尼経を納めておく塔で、インドに

おこり中国を経て平安時代に日本に伝わってきた塔である。

本来は納経のための塔であったが、鎌倉時代頃から、

主として供養塔、墓石として建てられるようにようになった。

おこり中国を経て平安時代に日本に伝わってきた塔である。

本来は納経のための塔であったが、鎌倉時代頃から、

主として供養塔、墓石として建てられるようにようになった。

境内案内

神奈川県には在住期間が約20年で、鎌倉には何度か訪問していますが覚園寺には

訪問していません。そこで、詳しく境内案内をされているサイトにリンクさせていただきます。

せっかくの機会なので冒頭に書いた覚園寺の薬師三尊と十二神将及び薬師堂の

写真を添付して筆を置きます。

出典:2023年8月7日NHK Eテレ「趣味どきっ! 関東会いに行きたい仏さま」の第1回

上の写真は薬師三尊像 中央薬師如来坐像、右日光菩薩坐像、左月光菩薩坐像

本尊薬師如来座像(重文)はその復興期(弘長三年(1263の頃)のものと

考えられているが、両脇侍像をはじめその他の造像は遅れて八代住持悦岩思咲

(えつがんししょう)の時の作である。

上の写真は12神将のうちの6体

上の写真は覚園寺の本堂にあたる薬師堂の建物外観