普度勝会(ふどしょうえ)とは旧暦の7月13日から16日の盂蘭盆(うらぼん)の時期に

行われる中国式のお盆の行事で水陸普度勝会(すいりくふどしょうえ)の呼び名もあります。

2014年8月23日(土)に神戸市中央区にある関帝廟で普度勝会の行事を観てきましたので

写真紹介します。

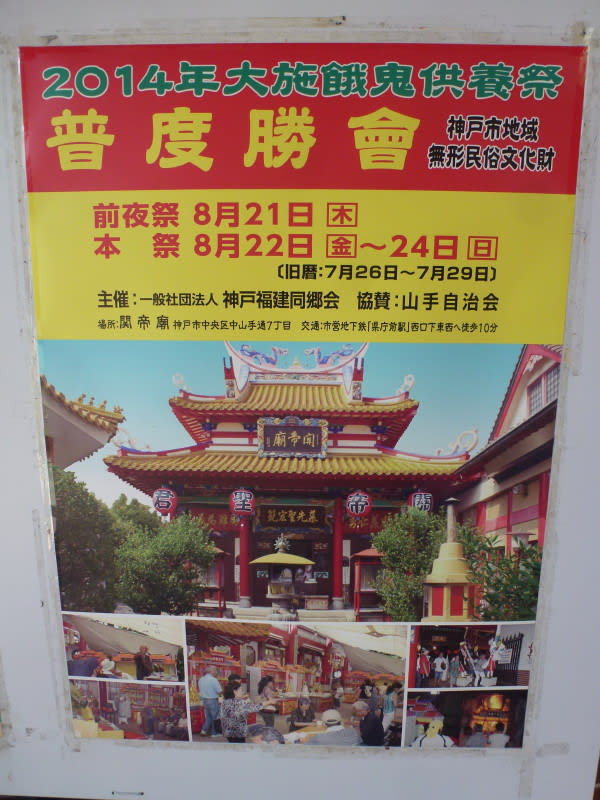

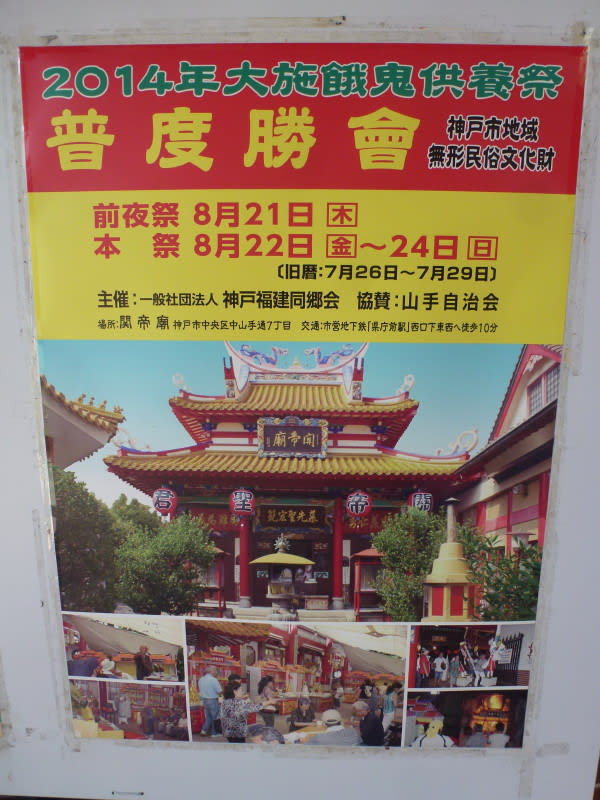

上の写真は2014年の神戸関帝廟での普度勝会のポスターです。

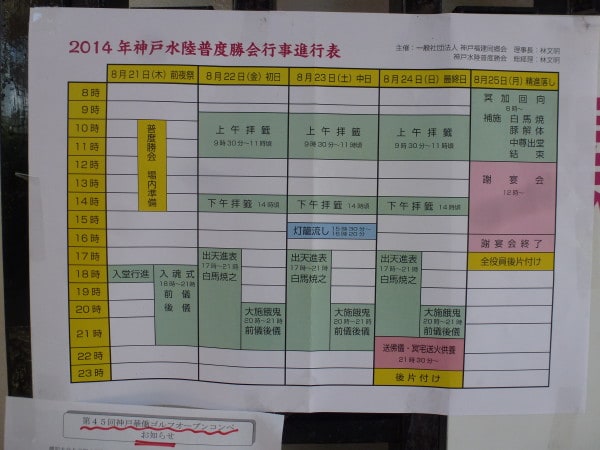

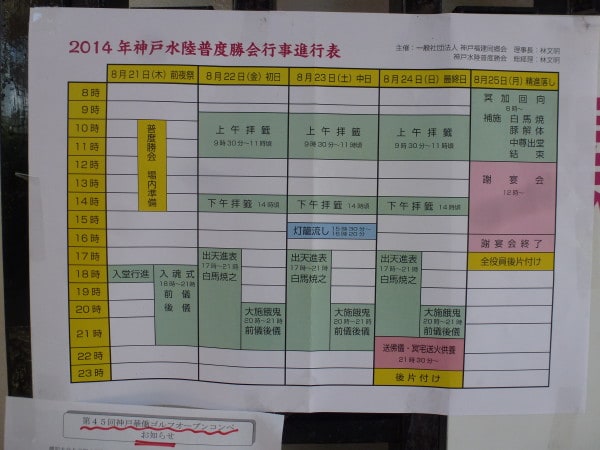

上の写真は2014年8月22日(金)の初日から25日(日)最終日までの普度勝会日程表です

8月23日のハイライト、灯籠流しの行事も観ました。

紙や竹で作られた冥宅(みんたく)と呼ばれるミニチュアの家が作られ、故人が生前に好んでいたもの

がお供えされていました。

この祭事が行われている間は、礼堂で太鼓や鐘などが鳴らされる中で読経が行われます。

すごく賑やかな雰囲気でご先祖さまの霊を慰める行事で参拝者は、冥宅の前に線香をあげていきます。

冥界の扉が閉まるという旧暦7月16日の午前0時までに「送り火」をしなければご先祖の霊が

極楽浄土に戻れないということから、すべての冥宅が関帝廟の前で燃やされるそうです。

上記の予定表の8月25日21時30分からの行事。

上の写真は関帝廟の本堂です。

上の写真は中門を中心に撮った写真です。

中門の右手に今年亡くなった方の遺影とともにたくさんのお供え物をした冥宅があります。

上の写真は山門の遠景です。

山門の前には歴代帝王、歴代宰相、歴代武将、仏門弟子、新田農夫、漁夫など36人の様々な人々の画

が飾られています。

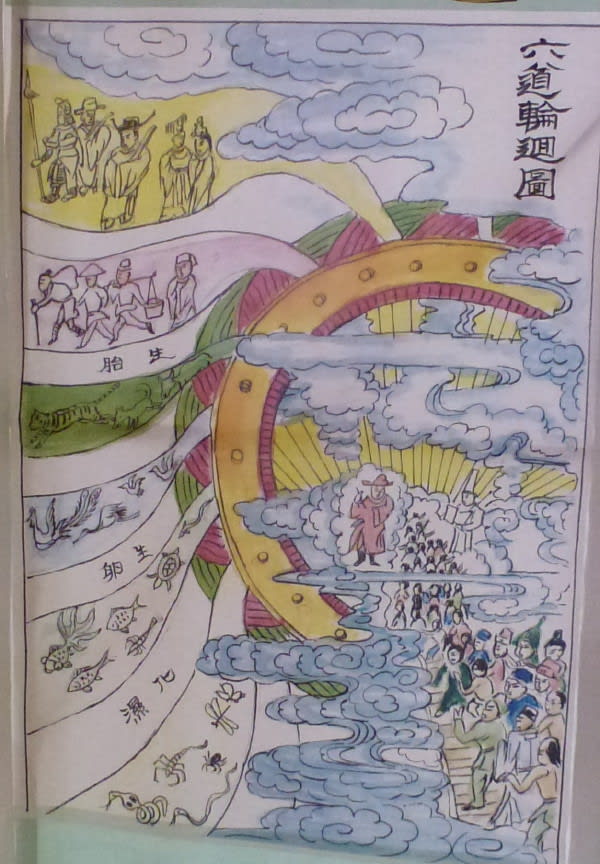

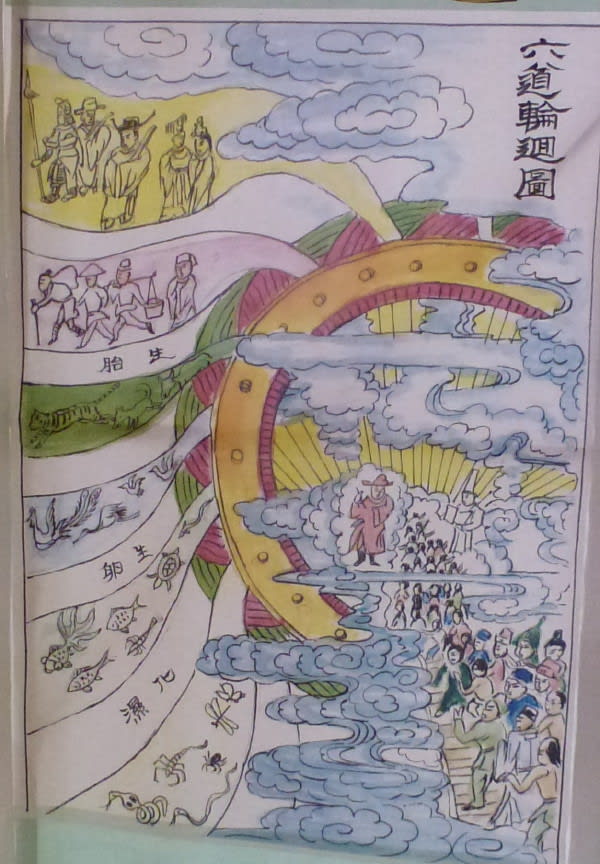

上の写真は地獄十殿の右手に飾られていた六道輪廻図です。

インドではあらゆる生き物は死後、別の生き物に生まれ変わり何度も生死を繰り返す

と信じられてきました。

次の6つ世界があり生前の罪により、下記のようである。これらを六道と呼ぶ。

(1)天道(てんどう)

快楽に満ちた天人の世界

(2)地獄道(じごくどう)

拷問に悩まされる最悪の世界

(3)人道(じんどう)

私たち人間の世界

(4)餓鬼道(がきどう)

常に飢えに苦しむ世界

(5)畜生道(ちくしょうどう)

家畜や動物の世界

(6)阿修羅道(あしゅらどう)

怒りに満ちた魔の世界

これらのいずれかに転生することを

「転生輪廻」又は「六道輪廻」という。

六道輪廻の六道のそれぞれを6種の地蔵が救うとすることから6体の地蔵菩薩像が

墓の入り口に祀られます。六地蔵の菩薩名は下記のとおりです。

1)檀陀地蔵又は金剛願地蔵

2)宝珠地蔵又は金剛宝地蔵

3)宝印地蔵又は金剛悲地蔵

4)持地地蔵又は金剛幢地蔵

5)除蓋障地蔵又は放光王地蔵

6)日光地蔵又は預天賀地蔵

上の写真は礼堂の入り口の韋駄天王像を祀った祭壇です。

お供え物(13種の食べ物)、10杯の飲み物などが祀られています。

外では紙銭を焼いている姿を見かけました。

これは故人がお金に困らないようあの世に届けるだそうです。

紙銭には金紙、銀紙、壽紙の3種があります。

銀紙は仏(故人)に送り、金紙と壽紙は神に送るものです。

関帝廟について100円で購入したリーフレットより神戸在住の作家陳舜臣氏の解説を引用

させていただきます。

関帝廟のこと 陳舜臣

関帝廟に祀られている三国志の英雄関羽は蜀の皇帝劉備に仕えた人物で、この世においては「皇帝」でもなんでもなかった。それなのに中国の人たちは、彼を記念する廟を立て、彼を「関帝」とあがめた。

関羽が武運拙く津水のほとりで敗死したのは、建安二十四年(二一九)の十二月であった。関羽と戦った呉の総帥呂蒙は、その直後に公安という所で病死している。呉の副将孫咬も関羽の死から一カ月たたぬうちに死んだ。関羽の首級が呉の同盟軍の曹操のところに送られたのは翌年の正月であり、曹操が六十五歳で洛陽で病死したのは、おなじ日であった。『三国志演義』では、呂蒙も曹操も関羽の怨霊にとりつかれて死んだことになっている。

こんなことから、関帝廟は鎮魂のための「杜」であるとする説が有力だが、では怨霊を鎮めるのは、なぜ関羽かという問題が残る。史上、おびただしい人が恨みをのんで死んでいる。たとえば屈原などはその代表的な人物である。

しかし、この世に怨念をもった悲劇的な武将として、最もよく知られたのはなんといっても関羽である。さらに関羽には、「誠実」という、まことに人間的な面があった。ついには敵となった曹操にも、恩義をうけたことがあり、立ち去るときに、義理堅く恩返しをしている。この信義に厚いことが、関帝さまが商売人に崇拝される一因だという人がいるのだ。契約すれば、どんなことがあってもそれを守る。関羽の義理堅さは、じつは商人だけに必須のものではない。学問であれ、役人であれ、技術者であれ、信義は厳に守るべきなのだ。ただ関羽の故郷の解県は、塩の産地で、全国から塩商が集まる。そんなことで商人と縁が深かったのであろう。

一般には関公と呼ばれたが、宋代に武安王に加封され、そのころから彼を祀るところは、関王廟と呼ばれるようになった。明の万暦は二十二年(1594)、協護国忠義大帝に追封された。関帝廟という名はそれ以後である。

同じく、リーフレットからの引用ですが神戸の関帝廟の生い立ちについて下記をご参照下さい。

1888(明治21)年、「慈眼山長楽寺」として誕生

関帝廟は、俗に「南京寺」とも呼ばれますが、その正式寺名は「慈眼山長楽寺」。

1888年(明治21年)4月、大阪府布施市にあった長楽寺が廃寺になるのを、現在の神戸市中央区中山手通7丁目53-1に移し、関帝、十一面観音、天后聖母をまつりました。これが関帝廟の始まりとされています。

それまでも、神戸に住む華僑の人々の間では関帝が信仰の対象としてまつられてはいましたが、ここに中国の伝統寺院としてひとつに統合され、以後華僑たちの心の拠り所となったのです。

長楽寺は、中国福建省の高僧である隠元禅師が、時の徳川幕府より許しを得て宇治に建立した黄栗宗の大本山・萬福寺につながる寺で、初代住職には長崎聖福寺より松井宗峰師が迎えられました。

現在はどの宗派にも属さず、関帝廟として独立した寺院となっています

神戸関帝廟の水陸普度勝会(関帝廟の孟蘭盆法要)は神戸市認定の地域無形民族文化財と

なっています。普度勝会は昭和9年(1934)より続いているそうです。

行われる中国式のお盆の行事で水陸普度勝会(すいりくふどしょうえ)の呼び名もあります。

2014年8月23日(土)に神戸市中央区にある関帝廟で普度勝会の行事を観てきましたので

写真紹介します。

上の写真は2014年の神戸関帝廟での普度勝会のポスターです。

上の写真は2014年8月22日(金)の初日から25日(日)最終日までの普度勝会日程表です

8月23日のハイライト、灯籠流しの行事も観ました。

紙や竹で作られた冥宅(みんたく)と呼ばれるミニチュアの家が作られ、故人が生前に好んでいたもの

がお供えされていました。

この祭事が行われている間は、礼堂で太鼓や鐘などが鳴らされる中で読経が行われます。

すごく賑やかな雰囲気でご先祖さまの霊を慰める行事で参拝者は、冥宅の前に線香をあげていきます。

冥界の扉が閉まるという旧暦7月16日の午前0時までに「送り火」をしなければご先祖の霊が

極楽浄土に戻れないということから、すべての冥宅が関帝廟の前で燃やされるそうです。

上記の予定表の8月25日21時30分からの行事。

上の写真は関帝廟の本堂です。

上の写真は中門を中心に撮った写真です。

中門の右手に今年亡くなった方の遺影とともにたくさんのお供え物をした冥宅があります。

上の写真は山門の遠景です。

山門の前には歴代帝王、歴代宰相、歴代武将、仏門弟子、新田農夫、漁夫など36人の様々な人々の画

が飾られています。

上の写真は地獄十殿の右手に飾られていた六道輪廻図です。

インドではあらゆる生き物は死後、別の生き物に生まれ変わり何度も生死を繰り返す

と信じられてきました。

次の6つ世界があり生前の罪により、下記のようである。これらを六道と呼ぶ。

(1)天道(てんどう)

快楽に満ちた天人の世界

(2)地獄道(じごくどう)

拷問に悩まされる最悪の世界

(3)人道(じんどう)

私たち人間の世界

(4)餓鬼道(がきどう)

常に飢えに苦しむ世界

(5)畜生道(ちくしょうどう)

家畜や動物の世界

(6)阿修羅道(あしゅらどう)

怒りに満ちた魔の世界

これらのいずれかに転生することを

「転生輪廻」又は「六道輪廻」という。

六道輪廻の六道のそれぞれを6種の地蔵が救うとすることから6体の地蔵菩薩像が

墓の入り口に祀られます。六地蔵の菩薩名は下記のとおりです。

1)檀陀地蔵又は金剛願地蔵

2)宝珠地蔵又は金剛宝地蔵

3)宝印地蔵又は金剛悲地蔵

4)持地地蔵又は金剛幢地蔵

5)除蓋障地蔵又は放光王地蔵

6)日光地蔵又は預天賀地蔵

上の写真は礼堂の入り口の韋駄天王像を祀った祭壇です。

お供え物(13種の食べ物)、10杯の飲み物などが祀られています。

外では紙銭を焼いている姿を見かけました。

これは故人がお金に困らないようあの世に届けるだそうです。

紙銭には金紙、銀紙、壽紙の3種があります。

銀紙は仏(故人)に送り、金紙と壽紙は神に送るものです。

関帝廟について100円で購入したリーフレットより神戸在住の作家陳舜臣氏の解説を引用

させていただきます。

関帝廟のこと 陳舜臣

関帝廟に祀られている三国志の英雄関羽は蜀の皇帝劉備に仕えた人物で、この世においては「皇帝」でもなんでもなかった。それなのに中国の人たちは、彼を記念する廟を立て、彼を「関帝」とあがめた。

関羽が武運拙く津水のほとりで敗死したのは、建安二十四年(二一九)の十二月であった。関羽と戦った呉の総帥呂蒙は、その直後に公安という所で病死している。呉の副将孫咬も関羽の死から一カ月たたぬうちに死んだ。関羽の首級が呉の同盟軍の曹操のところに送られたのは翌年の正月であり、曹操が六十五歳で洛陽で病死したのは、おなじ日であった。『三国志演義』では、呂蒙も曹操も関羽の怨霊にとりつかれて死んだことになっている。

こんなことから、関帝廟は鎮魂のための「杜」であるとする説が有力だが、では怨霊を鎮めるのは、なぜ関羽かという問題が残る。史上、おびただしい人が恨みをのんで死んでいる。たとえば屈原などはその代表的な人物である。

しかし、この世に怨念をもった悲劇的な武将として、最もよく知られたのはなんといっても関羽である。さらに関羽には、「誠実」という、まことに人間的な面があった。ついには敵となった曹操にも、恩義をうけたことがあり、立ち去るときに、義理堅く恩返しをしている。この信義に厚いことが、関帝さまが商売人に崇拝される一因だという人がいるのだ。契約すれば、どんなことがあってもそれを守る。関羽の義理堅さは、じつは商人だけに必須のものではない。学問であれ、役人であれ、技術者であれ、信義は厳に守るべきなのだ。ただ関羽の故郷の解県は、塩の産地で、全国から塩商が集まる。そんなことで商人と縁が深かったのであろう。

一般には関公と呼ばれたが、宋代に武安王に加封され、そのころから彼を祀るところは、関王廟と呼ばれるようになった。明の万暦は二十二年(1594)、協護国忠義大帝に追封された。関帝廟という名はそれ以後である。

同じく、リーフレットからの引用ですが神戸の関帝廟の生い立ちについて下記をご参照下さい。

1888(明治21)年、「慈眼山長楽寺」として誕生

関帝廟は、俗に「南京寺」とも呼ばれますが、その正式寺名は「慈眼山長楽寺」。

1888年(明治21年)4月、大阪府布施市にあった長楽寺が廃寺になるのを、現在の神戸市中央区中山手通7丁目53-1に移し、関帝、十一面観音、天后聖母をまつりました。これが関帝廟の始まりとされています。

それまでも、神戸に住む華僑の人々の間では関帝が信仰の対象としてまつられてはいましたが、ここに中国の伝統寺院としてひとつに統合され、以後華僑たちの心の拠り所となったのです。

長楽寺は、中国福建省の高僧である隠元禅師が、時の徳川幕府より許しを得て宇治に建立した黄栗宗の大本山・萬福寺につながる寺で、初代住職には長崎聖福寺より松井宗峰師が迎えられました。

現在はどの宗派にも属さず、関帝廟として独立した寺院となっています

神戸関帝廟の水陸普度勝会(関帝廟の孟蘭盆法要)は神戸市認定の地域無形民族文化財と

なっています。普度勝会は昭和9年(1934)より続いているそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます