昨日、NHK広島放送局のテレビ番組「お好みワイドひろしま」の中で、「地名が示す 過去の災害」と題して、災害地名という観点から蛇落地の紹介があった。(残念ながらNHK広島にあった動画は削除されてしまったようだ。何枚かキャプチャーした画像を入れることをお許しいただきたい。)

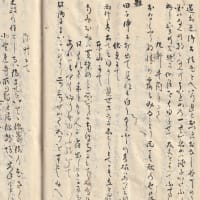

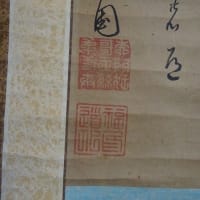

さて、この動画の見どころは何といっても観音堂の内部、観音様に続いて、「奉再建蛇落地観世音菩薩・・・」という木札が映る場面だ。裏面はチラッと移っただけで静止させても読み取ることはできない。右には「手置帆負命」と工匠の神様の名前があり、下に大工の文字も見える。裏と表側の下部が読めなくて、とにかく年代がわからないのが残念だ。これが観音様を地上に降ろした弘化四年のものであれば、再建とあるのは例えば弘化二年の大雨などで山頂の観音堂に被害があって麓に再建したということが考えられる。麓に移ってからもう一度再建したとなると明治維新以降だろうか。蛇落地が地名であった証拠というからには弘化四年のものではないかと思うのだけど、ここは取材側がもう一押ししてほしかったところだ。

(裏面の字は読めなかった)

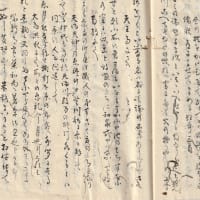

このあとは災害地名という観点であるから、陰徳太平記の記述と土石流について、そして最後は梅(埋め)とか牛(憂し)とか栗(刳る)とか5年前によく見た災害地名をあげて終わっている。この後半部分はもうスルーと言いたいところだけれど、陰徳太平記に出てくる蛇王子(じゃおうじ)、これは最終的に大蛇の首が落ちて池になったところで、この蛇王子が蛇落地に転じたと説明していた。一旦観音様のことは置いておいて、この伝承に沿って、もう一度蛇落地を整理してみよう。何度も書いているけれど、私の興味は土石流と蛇落地の関連からは離れて弘化四年に観音様が阿武山山頂から麓に降ろされた場面に移っている。蛇落地は土石流ではなく観音様と結びつきが深いネーミングではないかと最近は考えるようになった。しかし、伝承を軽視してはいけないとも思う。蛇落地はデマではない。自分の主張に合わないものをデマと決めつける風潮からは思い切り距離を置きたいと思う。

蛇落地の回で伝承を記した二つの書物、「黄鳥の笛」と「しらうめ」を引用した。そこではこの蛇王子は蛇王池と表記され、そのまま「じゃおうじ」と読んである。そして、この蛇王池があるを蛇落地と呼んだとあり、「しらうめ」の方は「蛇落池」と池の字を使って「じらくじ」と読ませている。そして後に上楽地(じょうらくじ)と書き改められた、とある。蛇王子(蛇王池)→蛇落地(蛇落池)→上楽地と変化したことになる。

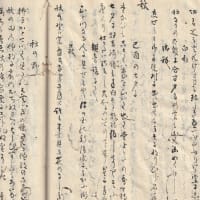

ここで上楽地という字について考えてみる。この上楽地という地名は、私が子供の頃は地図に大きく書いてあったから、行ったことはなくても知っていた地名だった。例えば同じ安佐南区で沼田といえば伴という地名がまず思い浮かぶけれど、伴は合併前の村名、すなわち大字である。上楽地は大字ではないけれど、それに匹敵するような有名な地名で八木のかなり広い地域をカバーしているという認識だった。ところが字の書かれた地図をみると、上楽地はかなり狭い範囲だ。蛇落地について詳しく調べていらっしゃるブログの記事にその小さく分かれた字の画像がある。この方もツイッターではフォロワーさんで、5年前の私の未熟なツイートが引用してあってアレだけれども、そこはスルーして画像を見ていただきたい。上楽地の隣の椿原というのは梅林駅の裏手に名前の入った住宅があり、室屋も集会所として名前を留めている。浄光院は日本むかし話に虚空蔵菩薩の話が登場するのだけど、今はないのだろうか。こうやって狭めていくと、この地図にある上楽地は蛇王池の碑があるあたりだろうか。蛇落地観音堂や浄楽寺は外れているのではないかと思う。それなら、蛇王子=蛇落地で決まりかというと、そうとも言えない。蛇王池の場所はわからなくなっていて、上楽地の中で昔は沼であったと伝えられる場所に碑を建てたようだ。長々と書いてきたが、蛇落地は伝承においては、池、あるいは淵とのつながりが深いということは指摘しておきたい。そして、蛇王池の集落を蛇落地と呼んでいた可能性は考えられるけれど、池の周りの限定的な集落名であって、人が住み続けていることから、災害地名としての戒めは無かったと考えられる。それにこの池周りの集落は番組で指摘しているような土石流の堆積物の丘陵とは違う場所にあったのは明らかだろう。また、大蛇退治の後に池になったということをどう考えるか。碑のある周辺は底なし沼であったという伝承もある。江戸初期までの太田川は今よりも西を流れていて、八木地区は水害の多い場所であったという。災害がらみの伝承であったとしても、土石流ではなくて河川氾濫だったかもしれない。それから、この字の地図は昭和40年代ということだが、上に書いた上楽地の地名のイメージと大きな開きがある。もっと広い範囲を上楽地と呼ぶことは確かにあったと思うのだけれど、この字の図とどう整理をつけたら良いのか、私にはよくわかっていない。

(この地図の上楽地も広範囲になっている)

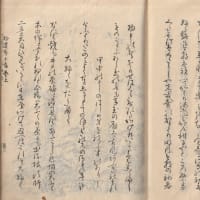

そしてもうひとつ、宝暦年間にはすでに上楽寺という字の記述があって(宝暦十二年沼田郡八木村地こぶり帳)、蛇落地の伝承を信じるにしても、観音堂が麓に建てられた弘化四年の時点では上楽地に書き改められた後ということになる。この伝承に沿ってストーリーを展開するならば、麓に降ろされた観音様に、大蛇伝説を思い出してその時は地名ではなくなっていた蛇落地の三文字を復活させて付け加えた、ということも考えられなくはない。しかし上楽寺という字は、蛇落地が変化したというよりは、元和年間からあったお寺の名前、浄楽寺からという方がやはり自然なように思われる。蛇落地はデマではない。蛇落地観音様は確かにいらっしゃった。ただし土石流との関連は、慎重に考えてみないといけない。

蛇落地はまず観音様との結びつき、そして伝承にみられる池や沼のイメージなど別の要素もあり、蛇落地イコール土石流とした災害地名の主旨には賛同できない。しかし観音堂の内部が映った今回の放送は貴重なものであったと思う。思えば過去に二度この観音堂を目指したけれどたどり着けなかった。一度目は災害の跡がまだ色濃く残る団地を見て引き返した。もう一度はあちこち探したけれど見当たらなかった。今考えると、二度目の時点ですでに立ち退きになっていたのかもしれない。テレビ越しとはいえ、観音様を拝むことができたのはありがたいことであった。

南無蛇落地観世音菩薩 奉願来夏平穏

おん あろりきゃ そわか