弥生時代の歴史授業です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キンコーンカンコーン

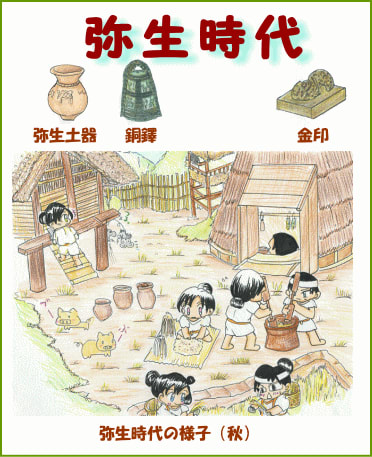

「こんにちわ。今日は弥生時代をやるわよ!弥生時代は紀元前4世紀ごろから紀元後3世紀までの時期なんだけど・・。」

「こんにちわ。今日は弥生時代をやるわよ!弥生時代は紀元前4世紀ごろから紀元後3世紀までの時期なんだけど・・。」

「うわ、長っ!」

「うわ、長っ!」

「約600年間の歴史かぁ。」

「約600年間の歴史かぁ。」

「長いよね~。そして、この弥生時代こそが、今の日本の転機となる重要な時代なの。」

「長いよね~。そして、この弥生時代こそが、今の日本の転機となる重要な時代なの。」

「そうなんだ。」

「そうなんだ。」

「その転機をもたらした重要なものとは、稲作つまり米作りの技術。」

「その転機をもたらした重要なものとは、稲作つまり米作りの技術。」

「へ?それがそんなに重要なの?」

「へ?それがそんなに重要なの?」

「うんそうなの。ちなみに稲作は、中国や朝鮮半島に住んでいた人が日本に来て、伝えたそうよ。いつごろ伝わったかは、いろいろな説があるけれど、有力なのは縄文時代の末期あたりみたい。そのころの時代の水田の跡が発掘されているからね。さて、では突然復習です。縄文時代の人たちはどのようにsて食べモノを得ていたっけ?」

「うんそうなの。ちなみに稲作は、中国や朝鮮半島に住んでいた人が日本に来て、伝えたそうよ。いつごろ伝わったかは、いろいろな説があるけれど、有力なのは縄文時代の末期あたりみたい。そのころの時代の水田の跡が発掘されているからね。さて、では突然復習です。縄文時代の人たちはどのようにsて食べモノを得ていたっけ?」

「狩りと採集だったよね。」

「狩りと採集だったよね。」

「そうそう。じゃあ、狩りは動物を狩ることだけど、動物って動くよね?」

「そうそう。じゃあ、狩りは動物を狩ることだけど、動物って動くよね?」

「うん、動く。あ、そっか、動物を追いかけて、そのまま場所を移動することもあるよね。」

「うん、動く。あ、そっか、動物を追いかけて、そのまま場所を移動することもあるよね。」

「木の実を採集するのでも、季節によって、とれるものが違うから、場所を移るね。」

「木の実を採集するのでも、季節によって、とれるものが違うから、場所を移るね。」

「そうなんだよね。だから、ある程度は同じ場所に住むけど、食料が得られなくなったら移動することだってあるわけだよ。」

「そうなんだよね。だから、ある程度は同じ場所に住むけど、食料が得られなくなったら移動することだってあるわけだよ。」

「・・ということは・・弥生時代のころは、稲をつくるようになったということは・・、毎年同じ場所で稲をつくるから、あまり移動しなくなるのね!」

「・・ということは・・弥生時代のころは、稲をつくるようになったということは・・、毎年同じ場所で稲をつくるから、あまり移動しなくなるのね!」

「そういうこと!安定して米などの食べモノが得られるようになったので、みんな同じ場所にずっと住み始める(定住しは始める)ことになるのよ。」

「そういうこと!安定して米などの食べモノが得られるようになったので、みんな同じ場所にずっと住み始める(定住しは始める)ことになるのよ。」

「でも、それが何で、転換期なの?」

「でも、それが何で、転換期なの?」

「みんな、もしずっと同じ場所に住んでいたらどうなると思う?たとえば、今さ、塾に来て、授業が終わったら帰るみたいな生活だと、自分の座っている机が少しぐらい汚れていたりしても気にしないよね。でも、この塾にずっとみんなと住んでいくとしたら、自分だけの机が汚かったらどう感じる?」

「みんな、もしずっと同じ場所に住んでいたらどうなると思う?たとえば、今さ、塾に来て、授業が終わったら帰るみたいな生活だと、自分の座っている机が少しぐらい汚れていたりしても気にしないよね。でも、この塾にずっとみんなと住んでいくとしたら、自分だけの机が汚かったらどう感じる?」

「めっちゃ嫌!とりかえてもらう!」

「めっちゃ嫌!とりかえてもらう!」

「だよね。じゃあ、とりかえはできなくて、そこにある机だけで我慢してください、と言われたら。」

「だよね。じゃあ、とりかえはできなくて、そこにある机だけで我慢してください、と言われたら。」

「がまんする。」

「がまんする。」

「あら、良い子だね♪」

「あら、良い子だね♪」

「ぼくは許せない。だって、他の子の机はきれいなんだよね!ぼくだったら、他の子と戦って机を奪う!」

「ぼくは許せない。だって、他の子の机はきれいなんだよね!ぼくだったら、他の子と戦って机を奪う!」

「あらあら、過激ね。でも、そういう気持ちになる人もいるよね。弥生時代の人々もそうだったのね。」

「あらあら、過激ね。でも、そういう気持ちになる人もいるよね。弥生時代の人々もそうだったのね。」

「え?弥生時代にも机はあったの?」

「え?弥生時代にも机はあったの?」

「はむクン、たぶん、机はたとえだと思うよ。机は、田畑とか土地とかの自分の住んでいるところの土地のことを表わしているんだよね。つまり、弥生時代に定住生活をし始めたら、少しでも良い土地を得ようとして、みんな戦い始めたってことなのかな?」

「はむクン、たぶん、机はたとえだと思うよ。机は、田畑とか土地とかの自分の住んでいるところの土地のことを表わしているんだよね。つまり、弥生時代に定住生活をし始めたら、少しでも良い土地を得ようとして、みんな戦い始めたってことなのかな?」

「よく気がついたね!そうなのよ!戦争が始まるんだよね。では、詳しく説明していくね。

「よく気がついたね!そうなのよ!戦争が始まるんだよね。では、詳しく説明していくね。

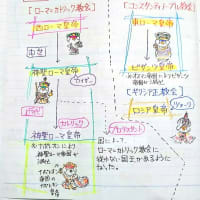

定住生活をしていくうちに、安定して食糧を得られるようになったので人口も増えていったのよ。そのうちに、まつりごと(祭事)が上手だった人がみんなをまとめるようになったの。つまり、指導者が現れたってこと。指導者というのは、王さまなどね。このように、指導者とそれに従うものという政治的まとまりができたので、そのまとまりを「むら」と言います。そして、「むら」同士が土地などをめぐって、戦いを始めたの。大きな「むら」のまわりには堀をめぐらして、くいを立てて、敵が入ってこないにしたの。さらに、物見櫓(ものみやぐら)という遠くまで見渡せる高い建物を建てて、まわりを見はっていたそうよ。」

「かなりシビアな時代だったんだ・・弥生時代。」

「かなりシビアな時代だったんだ・・弥生時代。」

「何度も戦いを繰り返していくうちに、力のつよい「むら」に弱い「むら」たちが従うようになったの。このように、強い「むら」に弱い「むら」がしたがって、1つの大きな政治的まとまりをもつ「くに」という集合体が誕生したのよ。」

「何度も戦いを繰り返していくうちに、力のつよい「むら」に弱い「むら」たちが従うようになったの。このように、強い「むら」に弱い「むら」がしたがって、1つの大きな政治的まとまりをもつ「くに」という集合体が誕生したのよ。」

「へえ。「くに」って「国」ってこと?日本国が誕生したってこと?」

「へえ。「くに」って「国」ってこと?日本国が誕生したってこと?」

「ううん。まだ、今の日本国までの領土は広がっていないみたい。いまの日本国の領土は明治時代にできたんだ。正確に、どこまで従えていたのかは不明だけど、今の県ぐらいから大きくて地方ぐらいの規模だと思えばよいかな?」

「ううん。まだ、今の日本国までの領土は広がっていないみたい。いまの日本国の領土は明治時代にできたんだ。正確に、どこまで従えていたのかは不明だけど、今の県ぐらいから大きくて地方ぐらいの規模だと思えばよいかな?」

「そうなんだ。」

「そうなんだ。」

「有名なくにを二つ挙げておくね。1つは、1世紀ごろに北九州あたりに「奴国(なこく)」というくにがあったのがわかっているわ。」

「有名なくにを二つ挙げておくね。1つは、1世紀ごろに北九州あたりに「奴国(なこく)」というくにがあったのがわかっているわ。」

「なんで、「奴国」っていう国があるってわかったの?そんな昔の時代だから、本とかないよね?」

「なんで、「奴国」っていう国があるってわかったの?そんな昔の時代だから、本とかないよね?」

「よく気がついたね。日本にはないんだよ、本は。でも、中国はとても当時発展していて、本がもう存在していて、自分の国のまわりの国の様子なども書いていたの。

「よく気がついたね。日本にはないんだよ、本は。でも、中国はとても当時発展していて、本がもう存在していて、自分の国のまわりの国の様子なども書いていたの。

当時の中国は漢という王朝だったんだよね。」

「漢!そういえば習ったね。日本の歴史と言っても世界につながっているんだね~。」

「漢!そういえば習ったね。日本の歴史と言っても世界につながっているんだね~。」

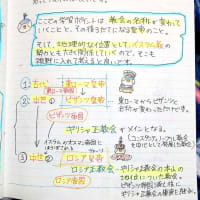

「その漢が歴史書「漢書地理志(かんじょちりし)」に、紀元前1世紀ごろに100あまりのくにが日本にあったと書いてあって、さらに「後漢書東夷伝」には、紀元後1世紀ごろに奴国の王が後漢(漢は新という王朝を挟んで、存在しているので、新以前の漢を前漢もしくは単に漢と言い、新のあとの漢を後漢という)にみつぎものを送って、かわりに皇帝からは金印というスタンプをもらった、という記述があったのよ。」

「その漢が歴史書「漢書地理志(かんじょちりし)」に、紀元前1世紀ごろに100あまりのくにが日本にあったと書いてあって、さらに「後漢書東夷伝」には、紀元後1世紀ごろに奴国の王が後漢(漢は新という王朝を挟んで、存在しているので、新以前の漢を前漢もしくは単に漢と言い、新のあとの漢を後漢という)にみつぎものを送って、かわりに皇帝からは金印というスタンプをもらった、という記述があったのよ。」

「なんでスタンプ?」

「なんでスタンプ?」

「中国が、「君を王と認めたよ~!その証明印をあげるね。そのかわりに、中国には従ってもらうから、貢物などよろしくね!」という意味で金印を各国の王にプレゼントするの。そして、金印をもらった王は「おれはあの中国皇帝に認められた王だぞ!この金印がその証明だ!だから、私に従いなさい。」ということもできるわけ。(正確には、いろいろな政治的な面があるので、一概には言えません。こちらではわかりやすくするためにこのように説明しています。)」

「中国が、「君を王と認めたよ~!その証明印をあげるね。そのかわりに、中国には従ってもらうから、貢物などよろしくね!」という意味で金印を各国の王にプレゼントするの。そして、金印をもらった王は「おれはあの中国皇帝に認められた王だぞ!この金印がその証明だ!だから、私に従いなさい。」ということもできるわけ。(正確には、いろいろな政治的な面があるので、一概には言えません。こちらではわかりやすくするためにこのように説明しています。)」

「へえ~。漢という強大な国が後ろに控えているのだから、強きにでれるものね。」

「へえ~。漢という強大な国が後ろに控えているのだから、強きにでれるものね。」

「そういうこと。ちなみに、その金印には国王の名前(名字という名前でなく、役職名のようなもの)が掘ってあって、その文字は「漢委奴国王(かん の わ の な の こくおう)」です。また、この金印が実際に江戸時代には発掘されたのよ。発掘された場所は、福岡県の志賀島(しかのじま)です。」

「そういうこと。ちなみに、その金印には国王の名前(名字という名前でなく、役職名のようなもの)が掘ってあって、その文字は「漢委奴国王(かん の わ の な の こくおう)」です。また、この金印が実際に江戸時代には発掘されたのよ。発掘された場所は、福岡県の志賀島(しかのじま)です。」

「中国の本に書いてあった金印が、実際に見つかったから、信憑性が高いね!」

「中国の本に書いてあった金印が、実際に見つかったから、信憑性が高いね!」

「そうなんだよね。では、次に3世紀ごろにあったくにについて。有名だから、知っている子もいるかも?」

「そうなんだよね。では、次に3世紀ごろにあったくにについて。有名だから、知っている子もいるかも?」

「私、知っている!邪馬台国?!」

「私、知っている!邪馬台国?!」

「正解!邪馬台国(やまたいこく)だね。当時争いがたえなかったから、邪馬台国の女王卑弥呼を王にしてやっとおさまったそうよ。邪馬台国の卑弥呼は、いわゆるシャーマンで、まじないなどの力を用いて、30ほどの国々を従えていたと言われています。また、奴国王同様、当時の中国の王朝の1つ魏(ぎ)に使いを送って、金印(や銅鏡100枚)をもらっています。」

「正解!邪馬台国(やまたいこく)だね。当時争いがたえなかったから、邪馬台国の女王卑弥呼を王にしてやっとおさまったそうよ。邪馬台国の卑弥呼は、いわゆるシャーマンで、まじないなどの力を用いて、30ほどの国々を従えていたと言われています。また、奴国王同様、当時の中国の王朝の1つ魏(ぎ)に使いを送って、金印(や銅鏡100枚)をもらっています。」

「魏(ぎ)って知ってる!ぼく、映画の「レッドクリフ」見たから知っている!」

「魏(ぎ)って知ってる!ぼく、映画の「レッドクリフ」見たから知っている!」

「良いことだね。映画を見るとイメージわきそうだよね。(レッドクリフは創作も多いけど・・)」

「良いことだね。映画を見るとイメージわきそうだよね。(レッドクリフは創作も多いけど・・)」

「でも、レッドクリフのころの魏ってすごい進んでいた気が・・。当時、中国ってすごかったんだなぁ。」

「でも、レッドクリフのころの魏ってすごい進んでいた気が・・。当時、中国ってすごかったんだなぁ。」

「当時は世界の中で、もっとも最先端の国の1つだったのよ、中国は。だから、まわりのくにの国王は、こぞって中国に使いをおくったんだよね。」

「当時は世界の中で、もっとも最先端の国の1つだったのよ、中国は。だから、まわりのくにの国王は、こぞって中国に使いをおくったんだよね。」

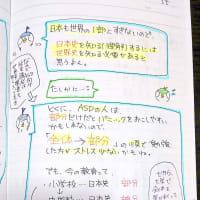

「ねえねえ、そういえば、邪馬台国ってどこにあったの?」

「ねえねえ、そういえば、邪馬台国ってどこにあったの?」

「それがなぞなんだよね。邪馬台国について書いてあるのは中国の文書で邪馬台国の位置を考えると、海の中などになっちゃうんだよね。今のところは、有力なのは、北九州もしくは大和(奈良)にあったのではないか?と言われているんだよね。」

「それがなぞなんだよね。邪馬台国について書いてあるのは中国の文書で邪馬台国の位置を考えると、海の中などになっちゃうんだよね。今のところは、有力なのは、北九州もしくは大和(奈良)にあったのではないか?と言われているんだよね。」

「200年ほど前に奴国が北九州にあったから、そのまま北九州でくにが大きくなったということなのかな?でもなんで奈良の説が?」

「200年ほど前に奴国が北九州にあったから、そのまま北九州でくにが大きくなったということなのかな?でもなんで奈良の説が?」

「たぶん、弥生時代の次の古墳時代の大和王朝が奈良にあったからだよね?それに、奈良には古墳(王族・豪族の大きなお墓)がたくさんあって、その中に卑弥呼の古墳かも?と言われているものがあるからなんだよね。銅鏡などが一緒に埋葬されていたりするから。でも、それも決定打ではないみたい。テレビでそういうワイドショーを見た記憶があるんだ。」

「たぶん、弥生時代の次の古墳時代の大和王朝が奈良にあったからだよね?それに、奈良には古墳(王族・豪族の大きなお墓)がたくさんあって、その中に卑弥呼の古墳かも?と言われているものがあるからなんだよね。銅鏡などが一緒に埋葬されていたりするから。でも、それも決定打ではないみたい。テレビでそういうワイドショーを見た記憶があるんだ。」

「ねこちゃんの言うとおりだね。北九州でもおおきな遺跡が発見されたりと、

「ねこちゃんの言うとおりだね。北九州でもおおきな遺跡が発見されたりと、

今のところどちらとも言えないんだよね。だから、君たちが大人になったときに、わかると良いね♪ちなみに今は四国説もあったりもするけど、教科書では四国説は載っていないから、テストでは北九州か大和(奈良)って書いてね。」

「はーい」

「はーい」

「そして邪馬台国について記した文書についてですが、「魏志」という歴史書があって、その中の倭人伝に邪馬台国についての記述があるそうよ。ちなみに、略して「魏志倭人伝」とカッコを1くくりにする人がいますが、正式には「魏志」倭人伝となります。」

「そして邪馬台国について記した文書についてですが、「魏志」という歴史書があって、その中の倭人伝に邪馬台国についての記述があるそうよ。ちなみに、略して「魏志倭人伝」とカッコを1くくりにする人がいますが、正式には「魏志」倭人伝となります。」

「ここまでは、大きく歴史の流れをやっていったんだけど、細かいことを言っていないので、前に戻って説明するね。」

「ここまでは、大きく歴史の流れをやっていったんだけど、細かいことを言っていないので、前に戻って説明するね。」

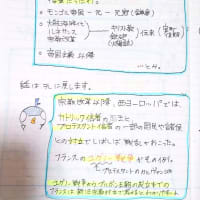

「最初に稲作のことについて。稲作は、当時は自動の機械なんてないから、すべて道具を使った手作業になるんだよね。たとえば、稲狩りをするときは、石包丁というものをつかって、ぎこぎこと稲の穂先を切っていったの。そして、脱穀(米と穂を分けること)をして、倉庫に保管するんだ。その保管する倉庫を「高床倉庫」もしくは「高床式倉庫」と言います。」

「最初に稲作のことについて。稲作は、当時は自動の機械なんてないから、すべて道具を使った手作業になるんだよね。たとえば、稲狩りをするときは、石包丁というものをつかって、ぎこぎこと稲の穂先を切っていったの。そして、脱穀(米と穂を分けること)をして、倉庫に保管するんだ。その保管する倉庫を「高床倉庫」もしくは「高床式倉庫」と言います。」

「むかしは大変だったんだね。」

「むかしは大変だったんだね。」

「脱穀の様子などは、青銅器製の銅鐸(どうたく)の柄にも描かれいるんだ。銅鐸っていうのは、米などが実りますように、という祈りのこめて祭りなどに使用する鈴や鐘みたいなものね。」

「脱穀の様子などは、青銅器製の銅鐸(どうたく)の柄にも描かれいるんだ。銅鐸っていうのは、米などが実りますように、という祈りのこめて祭りなどに使用する鈴や鐘みたいなものね。」

「へえ、祭りで銅鐸を鳴らすんだ。たしかに、今でも、お寺の鐘の音を聞くと、荘厳な感じするし、神様(仏様)と交流している感じになるよね。神社の巫女さんの舞でも、鈴を鳴らすし、こちらもいかにも祭りらしいものね。」

「へえ、祭りで銅鐸を鳴らすんだ。たしかに、今でも、お寺の鐘の音を聞くと、荘厳な感じするし、神様(仏様)と交流している感じになるよね。神社の巫女さんの舞でも、鈴を鳴らすし、こちらもいかにも祭りらしいものね。」

「では、話は少しかわるけど、大陸からは稲作の技術以外も伝わってきたんだ。たとえば、さっき言った青銅器や鉄器など。青銅器は、銅鐸とか銅鏡などの神との儀式(まつり)や指導者の地位の高さを表わす道具として使ったそうよ。鉄器は、武器や木のすきやくわを作るときの道具に使われたんだ。」

「では、話は少しかわるけど、大陸からは稲作の技術以外も伝わってきたんだ。たとえば、さっき言った青銅器や鉄器など。青銅器は、銅鐸とか銅鏡などの神との儀式(まつり)や指導者の地位の高さを表わす道具として使ったそうよ。鉄器は、武器や木のすきやくわを作るときの道具に使われたんだ。」

「鉄はするどいものね。青銅器よりも進化した金属みたい。・・もしかして、鉄器という殺傷能力が高いものが日本に入ってきたから、戦争をしやすくなったのかも?と感じたよ。こわっ」

「鉄はするどいものね。青銅器よりも進化した金属みたい。・・もしかして、鉄器という殺傷能力が高いものが日本に入ってきたから、戦争をしやすくなったのかも?と感じたよ。こわっ」

「するどい指摘ね。たしかに、戦争のきっかけは領土争いだったけれど、鉄器がそのヒートアップに手をかしたかもしれないね。」

「するどい指摘ね。たしかに、戦争のきっかけは領土争いだったけれど、鉄器がそのヒートアップに手をかしたかもしれないね。」

「進化した道具は便利だけど、使い方によっては悲劇をうみやすいのね。」

「進化した道具は便利だけど、使い方によっては悲劇をうみやすいのね。」

「そうなんだよね。いくら良い道具があっても、それを使う人間次第では怖いことがおこる。だから、同じような悲劇をくりかえさないためにも、いくらすべて機械できる世の中に生きている私たちは歴史を学んで、理性で戦争という悲劇をうむのを止めなければならないんだよね。」

「そうなんだよね。いくら良い道具があっても、それを使う人間次第では怖いことがおこる。だから、同じような悲劇をくりかえさないためにも、いくらすべて機械できる世の中に生きている私たちは歴史を学んで、理性で戦争という悲劇をうむのを止めなければならないんだよね。」

「うん!歴史を学ぶことは、より良い未来をつくることなんだね。」

「うん!歴史を学ぶことは、より良い未来をつくることなんだね。」

「そう!そういってもらえると、とーってもうれしい!みんなで明るい未来をつくっていこうね!」

「そう!そういってもらえると、とーってもうれしい!みんなで明るい未来をつくっていこうね!」

「はい!」

「はい!」

「それでは最後に、弥生時代の遺跡を2つ。一つは佐賀県の吉野ヶ里遺跡。もう一つは静岡県の登呂遺跡。吉野ヶ里遺跡は、遺跡が復元されていて、大きな公園になっているのでかなり見ごたえがあるそうよ。一度、よかったら行ってみてね!」

「それでは最後に、弥生時代の遺跡を2つ。一つは佐賀県の吉野ヶ里遺跡。もう一つは静岡県の登呂遺跡。吉野ヶ里遺跡は、遺跡が復元されていて、大きな公園になっているのでかなり見ごたえがあるそうよ。一度、よかったら行ってみてね!」

「いってみた~い!」

「いってみた~い!」

「では、これで弥生時代は終了!みなさま、おつかれさま!今度は古墳時代をやるわね。では起立!」

「では、これで弥生時代は終了!みなさま、おつかれさま!今度は古墳時代をやるわね。では起立!」

「ありがとうございました!」

「ありがとうございました!」

キンコーンカンコーン

ーーーー