今回は歴史模擬授業16回目です。室町時代初期の続き、室町時代中期です。

(詳細は、昨日の記事、歴史模擬授業(第16回室町時代)①の記事をご覧ください)

室町時代は200年以上続いた長い時代で

さらに、内容がもりだくさんなので、

内容ごとに3つに分けたいと思います。

3つの区分は、

初期:建武の新政~南北朝の動乱、

中期:3代将軍足利義満~8代将軍足利義政

後期:応仁の乱(8代将軍義政)~戦国時代

という形にします。中期と後期は時代が被っていますが、

内容的に、中期では義政の時代の文化を、

後期では義政の時代の戦乱(応仁の乱)を、という形にしております。

ではでは、今回は室町幕府の中期の授業を始めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キンコーンカンコーン 「さて、ではこの前からの続きを行うわね。今回は室町時代中期よ。」

「さて、ではこの前からの続きを行うわね。今回は室町時代中期よ。」 「前回は、南北朝の動乱が続いた状態で終わったんだよね。」

「前回は、南北朝の動乱が続いた状態で終わったんだよね。」 「そうそう。それで、今回は南北朝の動乱がついに終結し、

「そうそう。それで、今回は南北朝の動乱がついに終結し、

平和な時代で、室町幕府が全盛した時期を行うの。」 「平和ってことは、文化も華やぐんだよね?

「平和ってことは、文化も華やぐんだよね?

たしか、平安時代のころに、平和な状態が続くと文化が

開くって聞いた覚えがあるので。」 「よく覚えてたね♪そうなの。この時期に文化が華やぐのよ。」

「よく覚えてたね♪そうなの。この時期に文化が華やぐのよ。」 「へー。」

「へー。」 「じゃあ、まずは、南北朝の動乱がいつ終わったかから、行いましょう。

「じゃあ、まずは、南北朝の動乱がいつ終わったかから、行いましょう。

南北朝の動乱が終わったのは、室町幕府の3代将軍の足利義満の時代。1392年。」 「え?1代目の時代に終わらなかったんだ・・。3代目とは・・。

「え?1代目の時代に終わらなかったんだ・・。3代目とは・・。

ん?将軍・・ということは、室町幕府があった北朝が勝ったってこと?」 「うん、そうなの。吉野にあった南朝がついに負けて、

「うん、そうなの。吉野にあった南朝がついに負けて、

北朝が勝利し、朝廷は合一されるの。」 「じゃあ、三種の神器を北朝が手に入れたってことになるんだね。」

「じゃあ、三種の神器を北朝が手に入れたってことになるんだね。」 「たぶんね。三種の神器には色々な説があるので、

「たぶんね。三種の神器には色々な説があるので、

これが絶対とは言えないんだけど、

おそらく私は、北朝がついに三種の神器を手に入れたんだと思うよ。」 「南北朝の動乱が終わったので、戦争が終わり、平和な時代になる。

「南北朝の動乱が終わったので、戦争が終わり、平和な時代になる。

そこで、足利義満の治世のときには色々なことが行われるの。

1つは、京都の室町という場所に幕府を移し、そこに邸宅をたてるの。

それを花の御所と言います。」 「室町っていうことは、それが室町幕府の名称の由来?」

「室町っていうことは、それが室町幕府の名称の由来?」 「うん。そう。室町幕府っていうのは、後につけられた名前だからね。」

「うん。そう。室町幕府っていうのは、後につけられた名前だからね。」 「また、義満の時代には、中国の明という王朝と貿易がさかんになっているの。」

「また、義満の時代には、中国の明という王朝と貿易がさかんになっているの。」 「もう、元という国じゃなくなっているんだね。」

「もう、元という国じゃなくなっているんだね。」 「うん。元はモンゴル民族の王朝だったけど、明は、中国の主要民族である漢民族の王朝。」

「うん。元はモンゴル民族の王朝だったけど、明は、中国の主要民族である漢民族の王朝。」 「元のときは攻められたりして大変だったけど、明とは仲良く貿易ができたんだね。」

「元のときは攻められたりして大変だったけど、明とは仲良く貿易ができたんだね。」 「そうみたいね。ただ、この時期には1つ問題があってね・・。」

「そうみたいね。ただ、この時期には1つ問題があってね・・。」 「?」

「?」 「倭寇(わこう)という、朝鮮や中国の沿岸を荒らす海賊が多く出現しててね。

「倭寇(わこう)という、朝鮮や中国の沿岸を荒らす海賊が多く出現しててね。

海賊といっても、国が許していなかった貿易を勝手にやっていた、という海賊で、

いわゆるみんながよく思い浮かべるような宝物を略奪するような海賊って

わけではないんだけど。

ただ、ぱっと見では、日本と明の正式に約束した貿易船なのか、

倭寇の船なのかわからないし、倭寇に正式な国の貿易船が

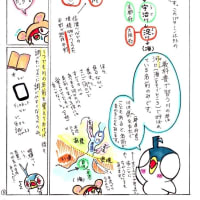

襲われることだってあるだろうから、勘合符(かんごうふ)という合い札を

使って、お互いを確認しようということにしたの。

明と日本でそれぞれの札を持っていて、

2つを合わせると1つの文字になるという形ですね。

下にイメージがつきやすいように、勘合符の図を書いてみるわ。

(実際の文字とは異なりますので、ご注意を。)

このように勘合符を使った中国との貿易を、勘合貿易もしくは日明貿易と言います。」

このように勘合符を使った中国との貿易を、勘合貿易もしくは日明貿易と言います。」 「ちなみに、勘合貿易での、

「ちなみに、勘合貿易での、

主な日本の輸入品は、銅銭(明銭)や生糸・陶磁器で、

輸出品は銅・硫黄・刀剣だったそうよ。」 「日本は主に原材料を輸出してたってことかな?

「日本は主に原材料を輸出してたってことかな?

それに比べて明からの輸入品は陶磁器などの完成品が

多そうだから、それだけ明の技術が進んでいたってことかな?(予想)」 「あと、他にも、朝鮮半島にあった李氏朝鮮や、

「あと、他にも、朝鮮半島にあった李氏朝鮮や、

現在の沖縄県にあった王国の琉球王国などとも貿易をおこなっていたそうよ。」 「貿易がさかんだったんだね~。」

「貿易がさかんだったんだね~。」 「あと、足利義満の時代に、文化が華やぐの。

「あと、足利義満の時代に、文化が華やぐの。

その時代の文化を北山文化と言います。」 「なんで、北山という名称なの?」

「なんで、北山という名称なの?」 「京都の北山にある鹿苑寺(ろくおんじ)に別荘をたてたことにちなんで、だそうよ。」

「京都の北山にある鹿苑寺(ろくおんじ)に別荘をたてたことにちなんで、だそうよ。」 「へー。そんな別荘があるんだ。」

「へー。そんな別荘があるんだ。」 「あら、たぶん、みんなよく知っていると思う別荘よ。

「あら、たぶん、みんなよく知っていると思う別荘よ。

修学旅行でも行くことが多いし、テレビでもよく見かけるわ。」 「え?」

「え?」 「別荘だと思っていないかもね。寺と思っているかも・・・。」

「別荘だと思っていないかもね。寺と思っているかも・・・。」 「寺・・京都は寺が多いから、どれだか・・。」

「寺・・京都は寺が多いから、どれだか・・。」 「金色に輝いているよ。」

「金色に輝いているよ。」 「あ、やった!わかったー!金閣寺(きんかくじ)!」

「あ、やった!わかったー!金閣寺(きんかくじ)!」 「そう!金閣よ!正式には、寺の中にある別荘だから、

「そう!金閣よ!正式には、寺の中にある別荘だから、

金閣寺でなく、鹿苑寺金閣もしくは、単に金閣と記す方が正しいのよ。」 「ほえー。あれって、義満さんがつくった別荘だったんだね。」

「ほえー。あれって、義満さんがつくった別荘だったんだね。」 「金箔(きんぱく)でおおえるぐらいだから、当時はそれぐらい幕府に力があったってことなんだね。」

「金箔(きんぱく)でおおえるぐらいだから、当時はそれぐらい幕府に力があったってことなんだね。」 「そうだね。そうやって文化から政治を見ていくのもよいわね。

「そうだね。そうやって文化から政治を見ていくのもよいわね。

あと、多くの先生の授業であまり重視さえないみたいだけど、

私はこの北山文化こそが、日本の文化史上の大きな転換期で

あり、また、それまでの日本のきずいてきた文化の集大成だと

思うの。」 「え?そうなの?」

「え?そうなの?」 「うん。平安時代に、貴族たちが日本独自の文化をきずいたでしょ。」

「うん。平安時代に、貴族たちが日本独自の文化をきずいたでしょ。」 「うん。」

「うん。」 「そして、鎌倉時代からは貴族にかわって武士が政治を行い始めた。」

「そして、鎌倉時代からは貴族にかわって武士が政治を行い始めた。」 「うん。」

「うん。」 「鎌倉時代は、武士の力強く質素な文化が初めて誕生した。」

「鎌倉時代は、武士の力強く質素な文化が初めて誕生した。」 「うん。」

「うん。」 「でも、まだ、その文化は、きめ細やかさや優雅さの点では、

「でも、まだ、その文化は、きめ細やかさや優雅さの点では、

貴族たちの文化の足元にはおよばなかった。

つまり、実質的な政治では貴族に勝ったけど、

精神的な文化にはまだまだ武士は貴族に勝てなかった。」 「あ・・・。」

「あ・・・。」 「それが、この室町時代の北山文化で、

「それが、この室町時代の北山文化で、

ついに、貴族と武士の文化が融合(ゆうごう:くっつくこと)する!

武士による、貴族に負けない文化が誕生する!」 「・・・つまり、それって、武士が文化の面でも貴族と同等に並んだってこと!」

「・・・つまり、それって、武士が文化の面でも貴族と同等に並んだってこと!」 「そうなの!それってすっごく大きな意義がある。

「そうなの!それってすっごく大きな意義がある。

だって、もう武士だからって馬鹿にされない。

武士にも誇れる文化ができたってことよ。」 「へー。」

「へー。」 「その象徴たる文化が、先ほどの金閣の内部のつくりや、

「その象徴たる文化が、先ほどの金閣の内部のつくりや、

舞台芸術「能楽(のうがく)」よ。」 「能・・?」

「能・・?」 「能楽にはね、日本古来からある神道の神様の話、つまり天皇家とつながりがある宗教の話や、

「能楽にはね、日本古来からある神道の神様の話、つまり天皇家とつながりがある宗教の話や、

平安時代の貴族文化の作品「源氏物語」、

そして、武士が主役になっている「平家物語」「源平盛衰記」

などをモチーフにした作品を舞台化したの。

質素を好む武士らしく、舞台には余分なものを置かないという質素な舞台にしてね。

でもその質素さから、優雅さも見えて・・。」 「つまり、能では皇族も貴族も武士もみんな主役になれたんだ。」

「つまり、能では皇族も貴族も武士もみんな主役になれたんだ。」 「そうなの!

「そうなの!

義満は、貴族の舞楽であった雅楽などに対抗できるような舞台芸術はないか、と探していたの。

そうしたら、観阿弥・世阿弥親子が、それまで民間で行われてきた猿楽などを、

芸術分野にまで高めて、それを能楽という形で大成してくれたのよ。

この能楽は、それ以後、武士の教養としてたしなまれたし、

日本の舞台演劇の基礎だと言っても過言ではないのよ。」 「そうだったんだ。つまり、能楽の大成は、武士が貴族に誇れる文化が誕生したってことだね。」

「そうだったんだ。つまり、能楽の大成は、武士が貴族に誇れる文化が誕生したってことだね。」 「そうなの。

「そうなの。

ちなみに、能楽とは、歌舞劇(うたって舞う劇)の能と、

笑いを主体としたせりふ劇の狂言の総称なので、

テストでは単に「能」と答えずに、総称の「能楽」と答えた方が良いわよ。

あとね・・この能に関しての意気込みや捉え方は私個人の意見なので、ご了承を・・。 「はーい。」

「はーい。」 「あと、教科書での書き方も言っておくわね。

「あと、教科書での書き方も言っておくわね。

北山文化は公家と武士の文化がとけあったもの。

金閣は、1・2階は寝殿造、3階は唐模様の仏間になっているの。

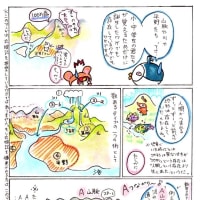

そして、観阿弥・世阿弥親子が能楽を大成。」 「ここまでが3代将軍足利義満の話ね。次は、もう1つの文化だけ説明しておくわ。

「ここまでが3代将軍足利義満の話ね。次は、もう1つの文化だけ説明しておくわ。

もう1回、文化が8代将軍足利義政のころ。」 「へー、このころも平和だったのかな?」

「へー、このころも平和だったのかな?」 「うーん、実はこれは例外で、戦乱の嵐のころ。今度の室町後期でそれは説明するわ。

「うーん、実はこれは例外で、戦乱の嵐のころ。今度の室町後期でそれは説明するわ。

義政はかなり文化が好きでね。あと、義政の治世のころに、

北山文化がさらに発展し、また禅宗の文化の影響も受けて、

武士の質素をさらに優雅にした文化が完成したの。

その文化を東山文化と言います。

その代表例が、京都の東山にある慈照寺(じしょうじ)にある邸宅の銀閣。

そこの一階にあるのが書院造という、

現在の床の間の元になったつくりが誕生するの。」 「床の間って室町時代にできたんだ!」

「床の間って室町時代にできたんだ!」 「書院造は入試にす-っごくよく出るからしっかりおぼえておいてね!」

「書院造は入試にす-っごくよく出るからしっかりおぼえておいてね!」 「はーい。」

「はーい。」 「あの・・銀閣ってことは、今度は銀箔(ぎんぱく)が貼られていたの?」

「あの・・銀閣ってことは、今度は銀箔(ぎんぱく)が貼られていたの?」 「ううん。何も貼っていないの。」

「ううん。何も貼っていないの。」 「さっき、戦乱の嵐だっていっていたから、もうお金がなかったのかな?」

「さっき、戦乱の嵐だっていっていたから、もうお金がなかったのかな?」 「そうとも言われているし、わざとそのままにしたともいわれているの。

「そうとも言われているし、わざとそのままにしたともいわれているの。

金閣はなんだかんだいってぴかぴかして貴族の華やかさへのあこがれがなきにしもないかな?

と私は勝手に思うんだけど、銀閣って質素な美しさで、まさに武士の活きがあるって感じがしてね。」 「まあ・・たしかに、どちらの文化も貴族と武士の文化の融合体だけど、

「まあ・・たしかに、どちらの文化も貴族と武士の文化の融合体だけど、

北山文化は貴族の文化価値比率が高く、東山文化は武士の文化価値比率が高いような気がする。

あくまでわたし個人の意見だけど・・。」 「あと、絵画で、水墨画(すいぼくが)というものが雪舟により大成されるの。

「あと、絵画で、水墨画(すいぼくが)というものが雪舟により大成されるの。

中国の山水画などを元にして、日本独自の絵画技法が出来たのよね。

水墨画は、墨(すみ)一色の濃淡だけで描く絵なの。」 「うわ・・渋いね~。」

「うわ・・渋いね~。」 「そう、その渋さこそが、東山文化らしいのよ。」

「そう、その渋さこそが、東山文化らしいのよ。」 「貴族は華やかな芸術、武士は渋い芸術ってことね。」

「貴族は華やかな芸術、武士は渋い芸術ってことね。」 「そうそう。ねこちゃんは美術的感覚があるね。

「そうそう。ねこちゃんは美術的感覚があるね。

この感覚って、多くの作品をみないと身につかない感覚だし、

大人になってから初めてわかるものだってあるから、今のうちは

理解できなくても、わからないなりに心の底にしまいこんで

残しておいてほしいわ。」 「はーい。」

「はーい。」 「博物館とか美術展とかよく行って、感性を身につけよっと!」

「博物館とか美術展とかよく行って、感性を身につけよっと!」 「そうね。感性だけは、教えてみにつくものじゃなくて、

「そうね。感性だけは、教えてみにつくものじゃなくて、

自分の中でどれだけ色んなものを観て、そしてさまざまな経験するか、

で磨かれるものだから、がんばってね!」 「はーい。」

「はーい。」 「あと、ほかにも室町時代の文化の作品に、

「あと、ほかにも室町時代の文化の作品に、

南北朝時代の騒乱を描いた「太平記」や

庶民の生活や感情を表した絵入りの物語「御伽草子(おとぎぞうし)」などもあるわ。」 「庶民も主人公にもなれたってこと?!」

「庶民も主人公にもなれたってこと?!」 「そういうこと。それだけ、庶民にも力がついてきた時代だったってことだよね。

「そういうこと。それだけ、庶民にも力がついてきた時代だったってことだよね。

「御伽草子」は今、みんなが知っているおとぎ話の元になっているものが多く

入っているよ。「一寸法師」や「浦島太郎」とかね。」 「浦島太郎って漁師・・つまり庶民。庶民がほんとに主人公になれたんだ。」

「浦島太郎って漁師・・つまり庶民。庶民がほんとに主人公になれたんだ。」 「そう。物語の主人公がどういう人か、で当時の権力者や力がだれにあるかが

「そう。物語の主人公がどういう人か、で当時の権力者や力がだれにあるかが

わかるときもあるんだよね。」 「こうみると、現代までに続いている文化が多いよね。書院造といい、御伽草子といい・・」

「こうみると、現代までに続いている文化が多いよね。書院造といい、御伽草子といい・・」 「うん、そうなの。室町時代に現在の私たちになじみの深い文化が多く誕生するの。」

「うん、そうなの。室町時代に現在の私たちになじみの深い文化が多く誕生するの。」 「え?そうなの!室町おそるべし(?)」

「え?そうなの!室町おそるべし(?)」 「ではでは、今日はここまで。今度は、室町後期と、その内容に関する中期ごろの事件を説明するわね。」

「ではでは、今日はここまで。今度は、室町後期と、その内容に関する中期ごろの事件を説明するわね。」 「わーい。楽しみだな。」

「わーい。楽しみだな。」 「ではでは終わります。起立・礼!」

「ではでは終わります。起立・礼!」

「ありがとうございました!」

「ありがとうございました!」

ーーーーーーーーーーーーーー

わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という

専門的なことを引き合いに出されても、申し訳ありませんが、

お答えできないことがあるかもしれません。

不快な気持ちになった方には大変申し訳ありません。