みなさんこんにちは、はぴです^^

5月に入りました。今日は出勤日なにやから業務をこなしつつあります。

AMD渾身の一撃となっている?RYZENですが話題に事欠きません。

AGESA 1.0.0.4aと呼ばれるマイクロコードのBIOSアップデートで安定性が向上するらしく各マザーボードメーカーがBIOSアップを行いつつあります。

そんなRYZENに待望のMINI-ITXマザーが登場しました。

MINI-ITXとくればKaveriなCPUで息切れ気味のコンパクトでパワフルなマシンを組みなおしたいと考えるのも当然。

BIOSTAR X370GTNを捕獲です。

今回はBIOSTARが矢継ぎ早に製品を投入し市場をリードすることに成功していますね。

BIOSTARの製品はオーソドックスな物ですがLED発光機能など最近の流行を取り入れつつ手堅い構成にまとめていると思います。

まぁ、こうなると他のメーカーもMINI-ITXマザーを投入するのも遠くない時期になるかと思いますが早く市場に出せる利点は大きいと思います。

RYZEN 1800Xにも対応しているし

付属品はバックパネル、ドライバCD-ROM、S-ATAケーブルが4本、取説。

I/O部。

左側から、

PS/2コネクタ、USB 3.1 Gen1(5Gb/s)×2

DVI-D端子(最大1920x1200/60Hz)

HDMI端子(最大4096x2160/24Hzまたは3840x2160/30Hz)

USB 3.1 Gen2(10Gb/s)Type-AおよびType-C

Realtek RTL 8118AS Gigabit LAN×1、USB 3.1 Gen1(5Gb/s)×2

オーディオ端子×5、SPDIF出力端子

となります。

個人的にはDisplayportとUSB端子が1,2ポート追加で欲しいところです。

マザー裏面にM.2スロットが搭載されています。

CPU直結の32Gb/sの帯域幅を持つPCI-Express Gen. 3.0x4のNVMeとSATA接続に対応しています。

CPU周辺部。VRM電源回路部にヒートシンクを装備。このヒートシンクにはLEDが貼られていて発光します。

RGB LED用の出力端子が2ポート搭載されています。

メモリ周辺。

メモリはDDR4 3200/2933/2667/2400/2133/1866の対応。

・・・仮組で起動させたところではVENGEANCE LPX CMK16GX4M2A2666C16Rは2666MHzでは起動できませんでした;;

2133MHzでは正常に起動するのを確認。RYZENはメモリの相性があるようなので思ったようなクロックでは動作しないのかもしれません。

ファンコネクタは、CPUファン用と、システムファンように1個ずつあります。

拡張スロットはPCI-Express Gen. 3.0 x16スロットを搭載。

その周辺にUSB 3.0内部コネクタと、S-ATAコネクタが2個ずつ配置されています。

X370チップには薄めのヒートシンク、

CPUとメモリを取り付けてみました。

AMD FXシリーズに使われていたWraithクーラーを取り付けてみます。

Socket AM4対応のCPUクーラーはリテンションパーツも含めて今後数多く発売されることになりますがそれまでは2個の爪でひっかけるタイプのCPUクーラーが流用出来ます。

AMDのCPU APUに付属しているCPUクーラーも使いやすいので定格運用ではこれで十分かも。

このWraithクーラーだと大きいのでPCケースへの取り付けが大変そうですが・・・

メモリにはやや干渉@@

Wraithクーラーはギリギリ取り付け可能?

CPUクーラー側のメモリが若干傾きます。

基板むき出しのメモリであれば難なく搭載可能ですね。

カバーのついているメモリは厳しめです^^;

この状態での動作は問題ありませんでしたが、少し不安ではあります。

OS用にM.2スロットにSSDを取り付けます。

このM.2スロットへのSSDの取り付け方法ですが、マザーボードに対して水平に押し込むのが正解のようです。

斜めからの挿し込みはダメみたいです。

AsRockのFatal1ty X370 Gaming PROFESSIONALの取扱説明書には、水平に押し込むとの解説が書かれていました。

まぁ、押し込んで手を離すと斜めに浮いちゃうんですけどね^^;

小ネジでしっかりと取り付けます。

電源ON!

無事に起動。BIOSはAGESA 1.0.0.4aマイクロコード修正済みのBIOSバージョンになっていました。

メモリクロックが2133MHzであれば特に問題なく動作する模様です。

このX370GTN MINI-ITXマザーを使用してコンパクトでパワフルなマシンを構築していきたいと思います。

にほんブログ村

みなさんこんにちは、はぴです^^

暑い日差しが降り注いでいますが、湿気が少なくなってきたせいか過ごしやすくなっております。

さてさてようやくやってまいりました「コンパクトでパワフルなPCを組んでみよう編」でございます^^

PCでゲームを嗜むということになりますと、解像度の最低ラインとしてフルHD(1920x1080)での快適なプレイが必要ではないでしょうか?

昨今は、グラフィックスカードの目覚ましい性能アップによりWQHD(2560x1440)での快適なプレイが行えるようになってきていますし、いよいよ4K(3840x2160)でのプレイも視野に入ってきました。

Pascal世代とかPolaris世代とかですねw

そしてやってくれましたGIGABYTE!

MINI-ITXサイズのPascal!GEFORCE GTX1070がやってきました!!!

GIGABYTE GV-N1070IXOC-8GD

GIGABYTEは前回のGV-N970IXOCでもやってくれましたが、MINI-ITXサイズに収まるように設計されたボードを早々とだしてきますねぇ。

メモリはGDDR5の8GBと増量中!

GeForceシリーズはRADEONシリーズと比べ性能あたりの消費電力も低く取り回しのしやすさが予想できます。

実際に取り付けて稼働してみた様子も発熱が少ない印象でした。

(R9 NANOの方が触ってみると明らかに熱かったです^^;)

梱包物はシンプル。

取説とドライバROMと、カード本体のみ。

R9 NANOと比較してみます。

あら?思ったよりも大きいのね?!

NANOほどのインパクトは無いですが、小さいことは小さい!

MINI-ITXサイズのケースに収めることは容易なんじゃないでしょうか??

*注意 ただし!ブラケット側に25mmほど出っ張ります!!!

MINI-ITXサイズではありますが、マザー垂直方向に25mmほど背が高いのでR9 NANOと比較すると大きいです。

ボード裏面をみるとよくわかりますね。

R9 NANOよりもGV-N1070IXOC-8GDの方が20mmほど長いです。

作りはしっかりしている様子。

空冷ファンが1基のタイプ。

ヒートパイプが直接GPUコアにあたって効率良く冷却するとのこと。

半導体プロセスが進んだせいか発熱も抑えられているようでした。

R9 NANOよりも一回り大きい。

TongaコアのR9 NANOはHBMのおかげで小さくできましたけど、14nn世代のVegaが登場したらまたこのサイズ発売してほしいものです。

ボード後部周り

PCI-Express電源端子はマザー垂直方向。

ケースによって取り回しは違ってきますが、ボードの一段奥まったところに配置されているところは良いところ。

上がGV-N1070IXOC-8GDです。

R9 NANOとは違いDVI-D端子が2ポート装備されています。

Displayport 1.4とHDMI 2.0bがそれぞれ1ポート。

使用しているケースはNEBULAですので、高さ方向にも余裕があります。

R9 NANOなどは問題がなかったのですが、今回のGV-N1070IXOC-8GDだと、

高さが25mmほど出っ張っているおかげでそのままでは取り付けできませんでした><;

後部冷却ファンがぶつかっちまうようで・・・^^;

一度ファンを取り外してから取り付けることが出来ます。

ケースに余裕があるので装着してしまえば問題なし。

冷却ファンのかかり具合。

SLI端子と冷却ファンに隙間が少しあるだけです。

このままでは取り付け取り外しは出来ませんでした。

ファンを取り外して作業~。

グラボの発熱よりもむしろA10-7850Kやチップの発熱の方が気になりますね。

~今回測定するにあたり、解像度が1920x1080だと飽和気味になってきています。

解像度が2560x1440や3840x2160といったより負荷のかかる測定が参考になってくるのかと思われます。~

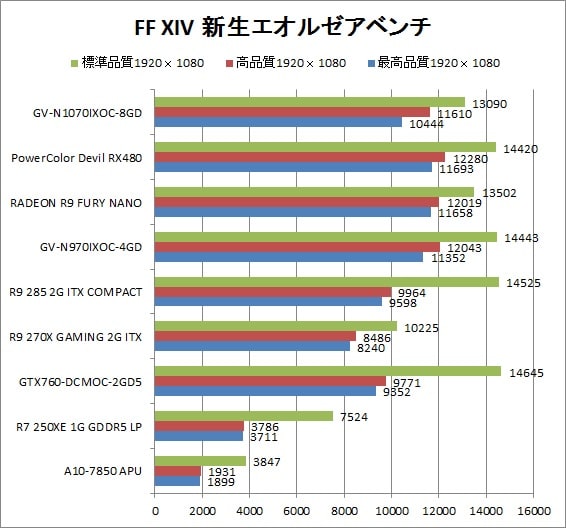

過去のグラボと比較するため古めのゲームを回してみました。

ファイナルファンタジーXIV新生エオルゼアベンチマーク

GV-N1070IXOC-8GD

1920x1080標準品質(デスクトップPC) 13090 非常に快適

1920x1080高品質(デスクトップPC) 11610 非常に快適

1920x1080最高品質 10444 非常に快適

使用したグラフィックスドライバーは372.54

通常サイズのPowerColor Devil RX480も一応参戦してもらいました、ドライバーはCrimson 16.8.2です。

FF XIV新生エオルゼアベンチですが、古いベンチとなっているようです。

解像度が1920x1080では最新のGPUでは本来の力をだせていないようですね。

トゥームレイダーベンチマークです。

同じように解像度1920x1080では飽和@@;

十分な性能ってことですね。

解像度2560x1440でも飽和気味の結果ではありますが、ここでちょっと「おぉ?!」と気づいてきます。

Pascal世代のGV-N1070IXOC-8GDだけがUltimate設定でも性能が落ちません。

RX480や、R9 NANOは息切れし始めます。

いままでの測定では比較が出来にくくなってきたことから、急遽、解像度3840x2160でも測定してみました。

比較対象としたのはGV-N1070IXOC-8GDのほかにPowerColor Devil RX480とRADEON R9 NANOの三種類。

PowerColor Devil RX480については当然ながらケースに入る大きさではないので参考ということでよろです^^;(強引にとりつけてみたw)

さすがに、3840x2160の高負荷設定ではGV-N1070IXOC-8GDは抜きんでた性能をもたらします。

Ultimate設定で十分実用的な性能になってます。

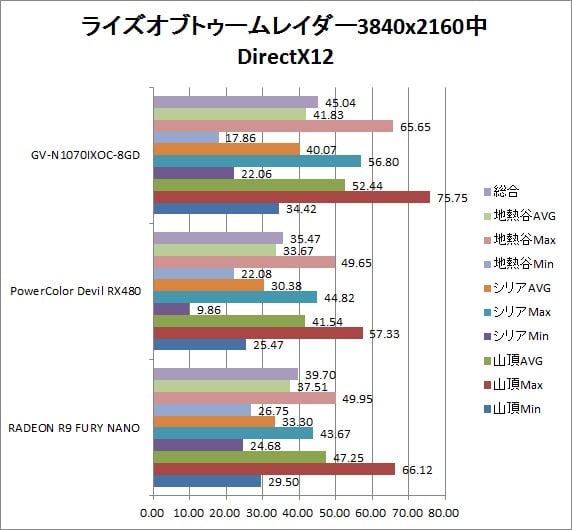

昨今のベンチということで「ライズオブトゥームレイダー」を測定してみました。

これは、DirectX 11とDirectX 12の両方のプラットフォームに対応するというゲームです。

グラフがとても見難いですが、ベンチマーク測定で、「山頂」「シリア」「地熱谷」それぞれのフレームレートを最小・最高・平均とすべて載せてあります。

フレームレートの最小・最高が結構バラけてしまっていますが各グラボの傾向が比較できるかと思われます。

RADEON RX480は、ここまでの解像度では頑張っている感じです。

最高設定になると性能が落ちてくるのはミドルクラスだからでしょう。

GV-N1070IXOC-8GDは、最高設定でも良好な性能を示します。

3840x2160の解像度

グラボごとにバラツキがあって、まぁわけわかんない状態ではありますね^^;

DirectX 11のプラットフォームですとベンチ中カクカクした動きになったりするのが気になります。

FPSが一桁台になってたりするのはその症状が起きたことを表しています。

プラットフォームをDirectX 12に変更してみます。

明らかにカクカクした動きが少なくなっています。

FPSの数値も全般的によくなっている傾向に。

2560x1440の解像度

このあたりの解像度ではRX480もなかなか頑張っているなと感じられます。

3840x2160での解像度

4Kともいわれる解像度になるとRX480はワンランク程度?沈んでいく感じ。

やはりGV-N1070IXOC-8GDが格上の力を持っています。

それぞれの消費電力を測定してみました。

今回は、GV-N1070IXOC-8GDとPowerColor Devil RX480それにRADEON R9 NANOについて上記の3種類のゲームでの消費電力の最高値を載せております。

それ以外のグラボは以前のデータの流用で、かつFF14新生エオルゼアの消費電力しか計測していないのでご了承ください。

当環境での測定ですので参考までに。

驚くべきことはPascal世代のGTX 1070を搭載したGV-N1070IXOC-8GDの消費電力です。

A10-7850Kを搭載したシステムであっても300Wを切る値を示しました。

それぞれでゲームでも300Wはおろか280Wを切る値は衝撃的ですね。

グラボのみ変更しているわけですのでPascal世代の消費電力はRADEONのそれよりも明らかに低いといえます。

残念だったのがPowerColor Devil RX480です。

コアのクロックが1330MHzとリファレンスの1266MHzよりもOCされています。

それでも消費電力はRADEON R9 NANOよりも高い300Wオーバーとなってしまいました。

ドライバで改善されないかな?

GV-N1070IXOC-8GDやPowerColor Devil RX480は明らかに発熱も抑えられています。

その中でも、消費電力が低減されてなおかつ性能も上昇するというGV-N1070IXOC-8GDはコンパクトでパワフルなPCには持ってこいの製品だと思います。

おそるべしPascal!!!

にほんブログ村

皆さまご無沙汰しております、はぴです。

前回の更新からだいぶ過ぎておりました。

仕事も含め、なんやかやと細々用事があり、じっくりと自作時間が取れない日々が続いておりました(おります)。

ようやく心に余裕が出来始めたかな?とは思いますがさてどうなるんでしょうねぇ??

さてさて、今年AMDはAM4プラットフォームを出します>w<

AM4マザーが今後の期待大なシロモノですが、そんな中AMDがやらかしてくれました。

Athlon X4 845 FM2+なCPU(APUではありません)

なんとこれはBulldozerアーキテクチャの最終進化形のExcavatorコアを搭載するという地味にビックリなCPU。

まぁ、AM4がもうすぐでるこの時期にこんなCPUをだすということは在庫を捌くとかいろいろ良くない思惑もありそうですが・・・

とはいうものの、ようはCarrizoのGPU無効化してFM2+に載せれるピンアサインにしたCPUですよね?AMDサン

このAthlon X4 845ですが、

クロック周波数 3500MHz - Turbo 3800MHz

Excavatorモジュール×2、4スレッド

L2キャッシュ 1MB×2

メモリ DDR3-2133

TDP 65W

というスペックです。

私が入手したものは冷却ファンが赤色の新型タイプのクーラーが付属しています。

クロック周波数だけで見れば、A10-7800(3500MHz - 3599MHz)かA10-7700K(3400MHz - 3800MHz)あたりのAPUのCPUレンジの性能でしょうか?

オーバークロックは出来ません。

ダウンクロックのみ可能です。

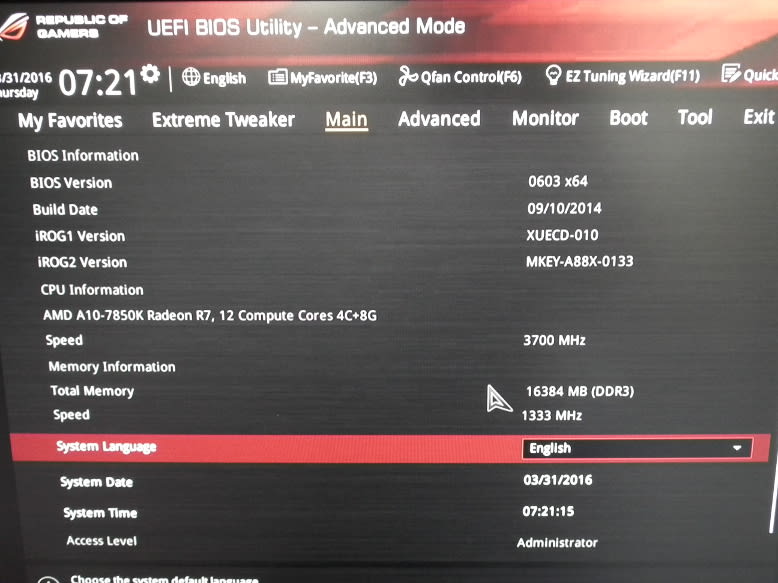

マザーには、ASUS CROSSBLADE RANGERを使用。

基本的組み込み状態。

クーラーが何か違いますが気にしないでください^^;

ASUS CROSSBLADE RANGERですと、BIOSバージョンが1702でないとAthlon X4 845は認識されず起動できません。

なので、BIOS更新をしておきます。

今回はA10-7850KにCPUを差し替えてBIOS更新をすることに。

USBメモリからBIOSファイルをアップデート。

BIOS更新完了!

これでCarrizoなAthlon X4 845が使えるようになります。

・・・OSを入れて起動確認中~

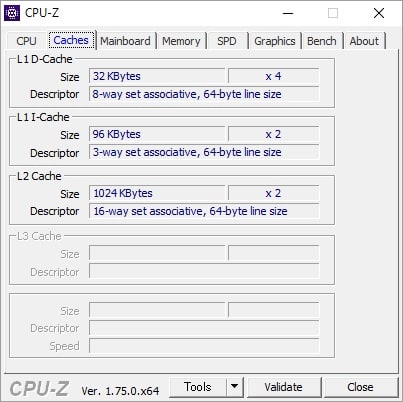

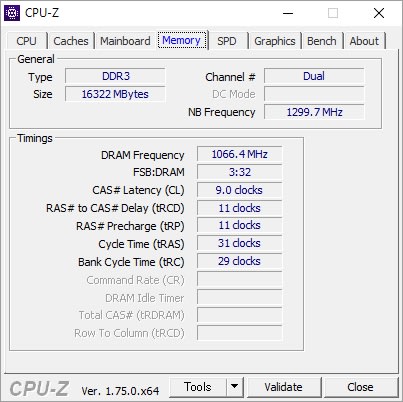

CPU-Zを確認します。左側がAthlon X4 845のもの、右側はA10-7850Kのものです。

Ext,ModelとRevisionが違いますので、中身が違うことは確かです。

また、L1 Data Cashのデーターサイズも違うことが見て取れます。

Athlon X4 845のキャッシュ周り

メモリはDDR3-2133で動作確認。

CPU-Zに付属するCPUベンチをサクッと回してみる。

A10-7850Kとの比較ではCPU性能は良好のようです。

このAthlon X4 845でCPUベンチを回してみました。

CINEBENCH R15

CPU 306cb

CPU(Single)90cb

となりました。A10-7850KでのCINEBENCH R15の結果はCPU 313cb CPU(Single) 91cbでしたのでAthlon X4 845は周波数が低い割にはA10-7850Kに迫っていると言えます。

つづいてCINEBENCH R11.5での結果。

CINEBENCH R11.5

CPU 3.90pts

CPU(Single)1.12pts

こちらもA10-7850KでのCINEBENCH R11.5の結果はCPU 3.60pts CPU(Single) 1.03ptsでした。

こちらの場合Athlon X4 845はA10-7850Kよりも高い性能を示しています。

A10-7850K計測時のマザー等の環境が違うので断定は出来ませんが、Excavatorコアは性能アップしているようです。

もし、A10-7850kと同じ周波数に設定できれば性能向上がはっきりするかもしれません。

これで普通にK付き「Athlon X4 845Kとか?」でオーバークロック可能であればとても面白いCPUになっちゃいますね^^

Carrizoの素性は中々良さそうです(インテルCPUと戦えるかは別です^^;;;)

このコアで8コアなFXシリーズが登場してほしかった・・・**

にほんブログ村

皆さまお疲れ様です。はぴです^^

捕獲したNANOですよ。

ITXサイズに小さなグラボですのでコンパクトでパワフルなPCマシンに組み込んでみます。

前回までGeforce GTX 970なGV-N970IXOC-4GDを搭載しておりました。

nVIDIAのmaxwellアーキテクチャは性能が良い割に消費電力もエコという完成度の高いグラフィックスチップとなっております。

しかも前回までの性能比較で総合300W以内におさまりながらRADEONよりも性能も良いグラボです。

ちなみにこのGV-N970IXOC-4GDの必要電力は400Wです。

RADEON R9 NANOは600W必要ですのでマイナスポイントですね^^;

そしてRADEON R9 NANOのためにSILVERSTONEのSFX電源SST-ST45SF(450W)からDIRACのTESLA CUBE 650Wに変更して安定させました。

さっそくですがRADEON R9 NANOの性能を見てみたいと思います。

今までのベンチとの比較という手抜きなベンチマークですのでおおざっぱに見てください。

ファイナルファンタジー新生エオルゼアベンチマーク

SAPPHIRE R9 NANO

1920x1080標準品質(デスクトップPC)13502 非常に快適

1920x1080高品質(デスクトップPC) 12019 非常に快適

1920x1080最高品質(デスクトップPC) 11658 非常に快適

標準品質では飽和気味でしょうか?低めな数値でした;;

高品質・最高品質ではGV-N970IXOCと同じ性能をたたき出します。

というかGeforce GTX 970と同じ程度の性能でしょうか?

現在のグラボの実力的には軽いゲームです^^;

高品質な設定にすると実力を発揮するようです。

Ultimate設定だと性能が落ちにくくなります。

トゥームレイダーベンチマーク 1920x1080 Normal・Ultimate

解像度を上げるとさらに顕著に性能差が見られます。

2560x1440でのUltimate設定ではGeforce GTX 970との明確な差が表れます。

トゥームレイダーベンチマーク 2560x1440 Normal・Ultimate

消費電力はシステム全体で300W程度(299.4W)になりました!

Geforce GTX 970よりはちょっと高めです。

このコンパクトマシンではシステム全体で300W程度で十分実用的に遊べるPCになりますが、RADEON R9 NANOを使えばさらなる高解像度で高負荷設定にしても十分実用的になると考えられます。

RADEON R9 NANOは高解像度・高負荷に強くそれでいてGeforce GTX 970とほぼ同じ消費電力なグラボに仕上がっています。

Geforce GTX 970とほぼ同じ性能とも言えるかもしれませんが・・・

ただ問題といえば、それは値段でしょうねぇ・・・

新技術HBMメモリを搭載した分、コストが相当上乗せされてそうです><

すごいぞっ!NANOがんばれ!AMD

にほんブログ村

こんにちは、はぴです^^

6月に入りまして夏の日射しが降り注いで痛いです(暑いです。)

これから湿気もますます増え苦手な蒸し暑さがやってきます^^;

さて、前回AMD環境にUSB 3.1を入れてみたんですがなんというか「USB 3.0よりは速いねぇ>w<」

なんかこうシックリこない印象でした。ま、もっともAM3+という現役とはいっても旧世代機になりかけの枯れに枯れたシステムです。

・・・あるいはドライバ更新とかBIOS更新とかで速度アップなんかも期待できるのかも?ですがw

それなら現役最新システムならどう???

ということにも繋がるわけでw

AMDで最新といえば、「Socket FM2+」ですから、試してみましたw

ASUS CROSSBLADE RANGER(Socket FM2+)を捕獲っ!!!

AMDなパーツもおいていただいているデーターアシストさんにて購入ですw

どこぞのお店ですとAMD製品は売れ残りがおいてあるだけの全滅状態だったりしますので嬉しい限りです^^

残念ながら、順調なスケジュールであれば来年にはSocket AM4プラットフォームにAPUとFX CPUが統一されるようですので、Socket FM2+プラットフォームも切り替わる状況ではありますが、それまでは最新機種となります。

チップセットはA88X

AMD環境では実現されているPCI Express Gen3x16スロットを2つ装備(赤い色の拡張スロットです)

CPU側より

PCI Express Gen2 x1

PCI Express Gen3 x16(x8可能)

PCI Express Gen2 x1

PCI スロット

PCI Express Gen3 x16(x8駆動)

PCI スロット

PCI Express Gen2 x4(x16形状)

そういえばPCIスロットは最近使わなくなりました。

S-ATAはA88Xチップセット内蔵で8ポートを実現w

USB 3.0のフロント用コネクタがメモリスロット付近にあります。

バラックでの起動に便利なパワーボタンを装備www

いちいちピンをショートしなくて良いので安心ですね。

外部出力に、HDMI(最大解像度4096x2160 24Hz)

DVI-D(最大解像度2560x1600 60Hz)

RGB(最大解像度1920x1600 60Hz)の3出力を持ちます。

個人的にはDisplayPortを装備してほしかったところ^^;

アシストさんに入荷したてがあったので・・・

GodavariなA10-7870Kも捕獲っ!

まぁ~、なんていうかお茶濁しな感が否めませんけどねぇ^^;

A8-3850からのA8-3870Kとか、FX-8350からのFX-8370とかとかw

それでも買うんだけどもwwwww

パッケージがちょっと大きくなりましたが、中身はいつもと変わらずw

じゃ、なんで箱が大きくなったかというと・・・

CPUクーラーがデカくなりました>w<

FX CPUシリーズに使われているような外観になりましたw

ヒートパイプを使用して、APU接地面が銅プレートに変更されている・・・

発熱・・・するんでしょうw

GPUクロックも上がってる分、発熱もそれなりに大きいということでしょう^^;

でですね、データーアシストさんにてA10-7870Kを出してもらってる時に見かけたもんですからw

OS用にINTEL SSD 750をも支援させることに!!!

いまを時めくNVMe第2弾でありますっwww

だんだんわけがわからない方向に向かっておりますっ@w@

中身はやはり簡素w

ドライバCD-ROMと説明書?みたいなのと750本体。

アルミ製のカバーが放熱の役目も持っているようでコントローラーやメモリチップと放熱シートで密着しております。

裏面にもカバーがかかっていますが、こちらはチップと密着しているようではありませんでした。

さっくりバラックで組み上げたところでWindows 7をインストールしてみます。

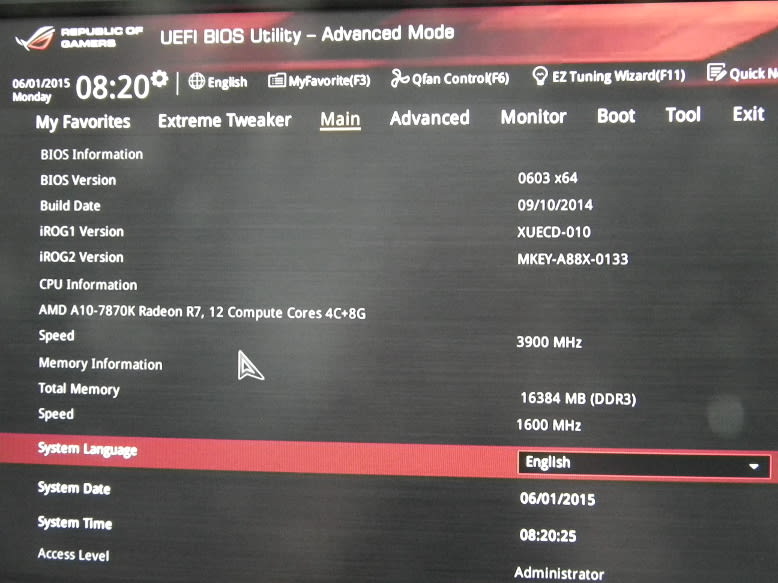

UEFI画面は手抜きになる感のあるAMDマザーといえど最新のマザーらしい手の入れようです^^

BIOSバージョン1001からA10-7870Kは対応しているようですが、0603バージョンでも認識・動作は問題なさそうでした。

(後ほど最新BIOS 1101にアップしました。)

さらにAMD環境ではあまり対応していないNVMeストレージ製品ですが、このCROSSBLADE RANGERでは対応している様子www

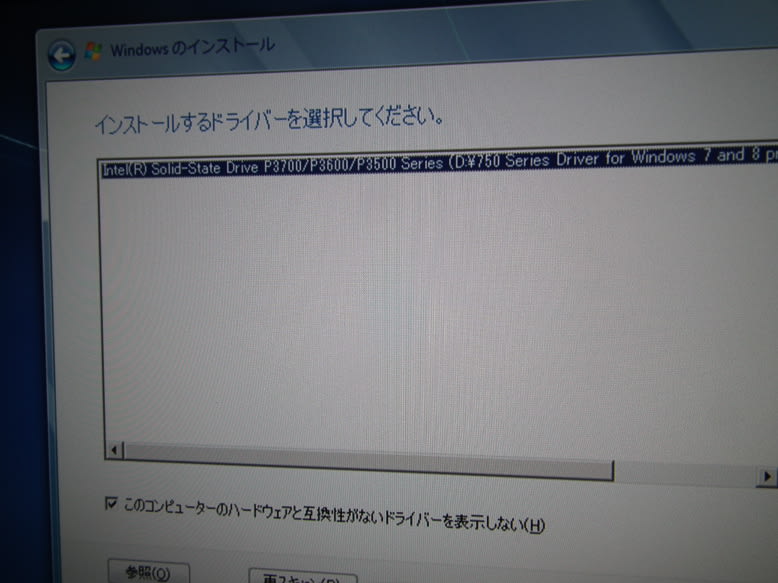

当然ながらWindows 7をインストール途中、ドライバを要求されますので付属のCD-ROMからインストールすることにw

INTEL SSD 750はP3700/P3600/P3500シリーズのドライバでOKのようです。

すると、無事にSSD 750を認識します>w<

途中、こんな表示になったります@w@

「このディスクにWindowsをインストールすることは出来ません」

起動用には使えないのかっ?!ともビックリしましたが、「ドライバオプション」→「新規」と設定することでOKでした^^;

UEFIからのOSインストールで、「ドライバオプション」→「新規」設定にて自動的にパーティションが割り振られます。

あとは、通常のOSインストールど同様ですw

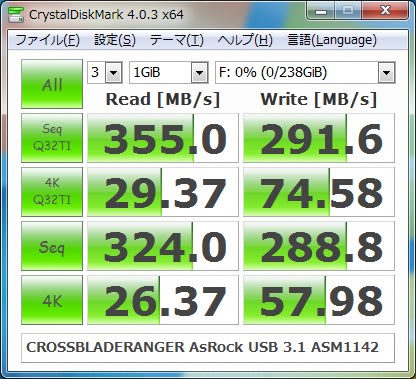

さて前回と同じようにAsRock USB 3.1/A+Cを使用してのUSB 3.1

USB 3.1 M6S 256GB ASM 1142

Seq Q32T1 Read 355.0MB/s Write 291.6MB/s

4K Q32T1 Read 29.37MB/s Write 74.58MB/s

Seq Read 324.0MB/s Write 288.8MB/s

4K Read 26.37MB/s Write 57.98MB/s

・・・速くなったといえば速くなりました^^;

USB 3.0も速いんですが、あるいは使用しているSSDのM6Sとの相性といいますかボトルネックがあるんでしょうか?

ちなみに今回捕獲したINTEL SSD 750ですが

INTEL SSD 750 PCI-Express Gen3 x4 CROSSBLADE RANGER A10-7870K

Seq Q32T1 Read 2359MB/s Write 952.0MB/s

4K Q32T1 Read 374.6MB/s Write 304.0MB/s

Seq Read 1126MB/s Write 1032MB/s

4K Read 39.68MB/s Write 206.7MB/s

速いっ@w@

公称値に近い性能です。A10-7870KがPCI Express Gen3を搭載しているのでそれに対応している拡張スロットに装着していますが、格段の性能ですね~^^;

Socket AM4プラットフォームに期待しよう。これにはPCI Express Gen3が搭載されるはずだしwww

AMDでストレージの性能を活かすとすればPCI Express Gen3を装備するAPUシリーズですが、CPUは4コアで内蔵GPUはそれなりと中途半端なことになってしまうのが残念であります。

ここはやはり・・・

早く来てほしい「Zen」AM4プラットフォーム!!!

直近でくるのは、新GPUですなwww

にほんブログ村