「尼寺へ行け!」

と、シェークスピアは叫んだ。

ヒトが、人間になりかかった頃から、人間は「自分達の来し方」と「死後の行く末」の謎の解明に、必死で取り組んで来た。

行く末が、恐怖であったから。。。

大陽に向かって祈り。

月に向かって祈り。

炎に向かって祈った。

呪術師が神を求めた。

巫女が神を代弁した。

結局の所、人の人生は平では無い。

何か、偉大な物、異様な力、に縋らずして、人は生きて行けなかった。

偉大なる民族、ギリシア人達は、頭脳の理性で「人の来し方」と「行く末」つまり『人間の存在の意味』を体系立てようと試みた。

心の闇つまり<恐れ>に、頭脳の光つまり<理性>を優先させて、ヒトの存在理由を解き明かしてみせた。

『哲学』の誕生である。

その後、2500年、二十世紀前半にサルトルが「自己の知覚」によって、人間の存在を知覚的に実証するまでの長い間、人々は「人類永遠の命題」を、神に求め続けた。

創造主。

造物主。

この発想は、全人類に共通の発想である。

夫々の民族は、創造主を想像し、崇め規範として来た。

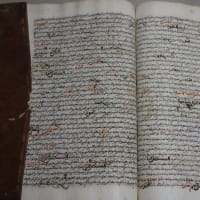

その「崇める精神」が、普遍的宗教にまで昇華したのは、『キリスト教』と『イスラム教』である。

共に「ユダヤ教」が基礎となり、途中で「ツァラトウストウラ」と「マニ」の思想が肉付けをし、イエスとムハンマドによって導かれた。

上記二つの宗教以外にも、体系化がなされ多くの人々の価値観の基礎となった宗教は、他にも或る。

それこそ「ユダヤ教」も然りであるが、その他「ヒンドウー教」や「仏教」等も上げられる。

ただ、仏教は「宇宙の創造の哲学」の部分が普遍的というよりは観念的過ぎ、人々の「生活の規範」と、更には死後の平安を求める事に重きが遷って行ったと思える。

「キリスト教」と「イスラム教」とは、『神』への接し方が違う。

イスラムも、人間の「日々の生活の規範」としての側面が大きくなり、「創造」つまり「ヒトの来し方」には、重きを置かなくなっている。

いずれの「時」であっても。

「神など存在しない」

「神を恐れる」

「神より自分自身を信じる」

思考に重きを置くか、神を頼るか、知覚を自己存在の中心とするかの違いこそあれ、人間は「自分達の過去と未来」との追求に、悠久の時を費やして来たのだ。

ところで、キリスト教徒の宗教活動の手段の一つとして『修道院』と言う物が有る。

スペイン・カタルーニアの葡萄畑に囲まれた『ポーブレ大修道院』

(シトー派)

イエスが、神の御子、即ち「全能の主」自身の化身であるにも拘らず、厳しく激しい修行を自らに課して、わざわざ悟りを極めた。

しかも、驕り昂っており、滅亡の淵にあった人間達を救う為に「自ら十字架に架けられて」その未来を救って下さった。

神の御子ですら、そこまで厳しく苦しまれたのだから、つまらない存在である「自分達」も、主の経験された苦しみの<一端>なりとも追体験するべきである…。

そう思う人達が出て来る。

山奥の洞穴に籠って、瞑想して人生を送る。

砂漠で断食をする。

徹底しようとすれば、単独では成り立たない。

そこで、思いを同じくする人達が集まり、互いに助け合いながら共同生活の中で「修行」を行う事となって行った。

僧院、いわゆる修道院の誕生である。

イエスが処刑されて程ない頃から「その発想」が生まれ、キリスト教のヨーロッパ伝来のルートに沿って、創られて行く事となる。

一切のシガラミを絶ち、家族を捨て、自分の体と時間の全てを神に捧げて、社会と隔絶して「隠棲生活」をするために、人里離れた到達すら困難な様な場所に、建てられて行った。

フランス・ピレネー山中『サン・ミッシェル・ド・カニグー修道院』

(ベネディクト派)

ギリシアには、いまだに「人力エレベーター」に乗らないと、到達出来ない峻険な峯の戴きにへばりつく修道院がある。

五世紀後半、イタリアのとある修道院での目覚ましい修行と勉学とが認められ、修道院なる組織自体を整備し、戒律を定めてシステムを確立した『ベネディクトウス』が、その戒律をローマ教皇に認可されて、「ローマ教皇直轄」の公的組織としたのが『ベネディクトである。

スペイン・アラゴン山中の山肌の窪みに抱かれた『サン・サルバドール・ド・レイーレ王立大修道院』

(クリューニー会)

その本家ベネディクト会に属した、フランス・ブルゴーニュ地方「クリューニー」に本拠を置いた『クリューニー会』修道会が、一世を風靡しする。

時あたかも<ゴシック>新技術を生んだ「王室大司教シュジェール」のもたらした新時代が、神の館を<荘厳>で<神秘的>且つ<手の込んだ>美しい物にしたい、という意志。

教会建築は、精密を極めた彫刻やレリーフで飾られ、神々しいまでに美しいステンドグラスの光が堂内を煌めかせた。

クリューニー会は、フランス各地に350支部、全欧で1000もの系列修道院を持つにいたった。

そこに反旗を翻した修道僧あり。

「神様は華美な物などお求めになって居られない」

聖職者たるもの、質素を旨とし、倹約に励み、ひたすら魂の平和を求めるべし。

『シトー会』の誕生である。

フランスとイタリア国境、アルプスの峠に立つ『聖ベルナール』

シトー会の系列『クレルヴォー修道院』の院長「ベルナール」は、修道会の戒律を徹底的に見直し、戒律の中でも特に労働と学習を重んじ、自ら農具をとり農民らを指導して、森林に覆われていた北フランスの開墾や新農法の普及を行った。

壮麗・華美なクリュニー会と異なって染料を用いない白い修道服を着たことから、シトー会士は「白い修道士」とも呼ばれる。

この『サン(聖)・べルナール』が、ローマ巡礼に向かう巡礼者の遭難者を救うべく、アルプス山中に「避難小屋」を建て、救済組織を築き、行方不明の遭難者を発見救出するため、「ピレネーの山岳犬」をアルプスに移植して、発達したのが『セント・バーナード(サン・ベルナール)犬』である。

シトー会も、フランス全土に250支部、全欧に500余りに系列修道会を持つに至る。

一切の装飾を拒否し、機能性のみを貫く。

ただ、反動で技術や文化が停滞し、厳しすぎる集団生活が修道僧達を挫けさせ、貴族的風習を否定する事で王侯貴族の支持が薄らいで行き、『フランチェスコ会』や『ジェジュイット会』等の新しい動きの発生と共に、衰退して行く事となる。

いずれにせよ、修道僧達は「魂の平和」を求める為に集い、集団生活の中で<静謐>と<規律>と<服従>とを合い言葉に、己の内面を見つめながら暮らして行った。

その現場が「回廊」であった。

修道院の創られる手順は、決まっている。

先ず、教会堂を建てる。

「修道院聖堂」と呼ぶ。

一日に何度も何度も、修道僧全員での典礼を行う。

次に、宿坊。

野宿しながら建立に励み、取り敢えず「夜露」をしのぐ場所を必要とした。

大部屋での寝起き。

その後、厨房と大食堂。

更には、書庫。

聖遺物等を納める宝物殿。

水車小屋や鍛冶場その他の作業場。

その間に、「修道院長」の為の執務室や寝室。

そして、時間が空いた修道僧達が、体を休め、くつろぎ、日頃解けないで留まっている宗教的命題等を考えながら、瞑想に浸って、ゆっくりと歩む為の『回廊』。

それらが順次完成して、最後は「娑婆」と隔絶する為にも「塀」で取り囲む。

回廊は、修道院の建立と共に、閉鎖されるまでの数世紀間、数えきれない修道僧達が、「神と人間」との関係、「神と宇宙の真理」「生きる為の指標」を、各自の頭の中で求め続けた、時空を超えた「人間の精神活動」の拠点であった。

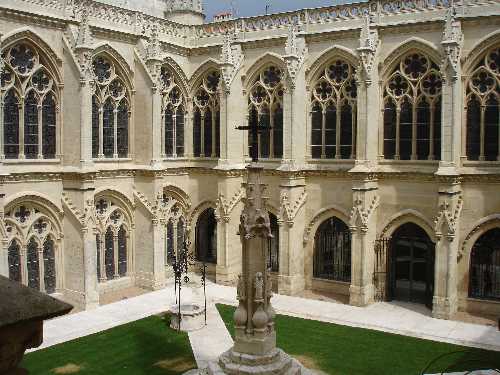

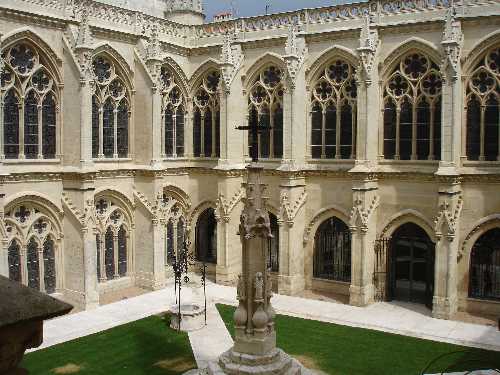

回廊は、普通正方形で(土地の都合や設計上の必要から、歪んでいる事は或る)中にパティオ状の庭園を有する事が多い。

そこでは、薬草を育て、薬を作っていた。

《ポルトガル/アルコバーサ王立大修道院》

教会堂を中心とした外観

回廊のアーケード

アーチの装飾ディテール

この修道院の中に、『ポルトガル無名兵士の墓』があり、かっては陸軍兵士が警備していた。

《ポルトガル/エヴォラ王立大修道院》

修道院が持つ大聖堂

回廊

このエヴォラでは、『天正遣欧使節団』の少年達がポルトガル国王の歓待を受けた。

《スペイン/グアダルーペ修道院》

聖堂全景

回廊の中庭からアーケードを望む

回廊の別の角度

ここは打ち捨てられていたが、20世紀初頭「フランチェスコ会士」が再興し、今でも修道僧達が生活している。

《スペイン/サラマンカ大聖堂付属大修道院》

サラマンカ大聖堂

アーケードの装飾

中庭よりアーケードをみる

大学都市として名高いが、かっての学問は「神学」であり、大学はカトリックの管轄下に有って、大学を持つ町の「大司教」は、特に高位に列せられ、大聖堂も見事である。

《フランス/サン・ベルトラン・ド・コマンジュ修道院》

回廊

回廊の内側から

南仏ピレネー山脈の麓、丘の上の小さな村に、この修道院の聖堂だけ巨大な偉容を誇り、遠くからで望む事が出来る。

13世紀から15世紀、「サン・チヤゴ・デ・コンポステル」への巡礼が盛んだった頃は、隆盛を極めた札所であった。

《フランス/サン・ジャン修道院病院》

正面進入路

回廊内側から

回廊アーケードより中庭を望む

南仏プロヴァンス地方のサン・ポール・ド・プロヴァンスの村はずれに或るここに、アルルから強制入院を逃れて来た「ファン・ゴッホ」が、一年間入院課料にあたった。

《フランス/サン・マルタン・ド・カニグー修道院》

回廊半景

回廊内側

南仏ピレネー山脈の、巡礼路に或る町の、ロマネスクの名刹である。

《スペイン/セウ・ドウルジェイ大聖堂付属修道院》

セウ・ドウルジェイ大聖堂外観

回廊アーケード

回廊越しに大聖堂の鐘楼を望む

ピレネー山脈のまっただ中、半独立国『アンドーラ大公国』の大公を、フランス側の「フォアの大司教」と一年おきに務めた『セウ・ドウルジェイ(標準スペイン語でセオ・デ・ウルヘル)の大司教も、強大な大諸公であった。

《スペイン/タラゴーナ大聖堂付属修道院》

タラゴーナ大聖堂正面全景

回廊から大聖堂を望む

回廊と大聖堂

北東スペイン、カタルーニアのこの町「タラゴーナ」は、ローマ時代は『ヒスパニア』の首都であり、皇帝都市であったため、この町の大司教も有力聖職者で、大聖堂には立派な修道院が付属している。

《フランス/サン・フィリベール修道院》

町の城壁の縄文の塔と修道院聖堂正面

回廊の一部

フランス・ブルゴーニュ地方は、ロマネスク様式の開花した地方で、数多くの名刹がある。

特に、このトウールニュの町の修道院のサン・フィリベール聖堂は、尖塔アーチのロマネスク教会の名建築の一つと、謳われている。

《ポルトガル/バターリャ王立大修道院》

修道院聖堂を中心とした修道院正面全景

回廊

アーケードのディテール

ポルトガルの首都、リスボンともう一つの有力都市ポルトの間に、先のアルコバーサと、ここバターリャ、さらにはトマールと、見事な王立修道院が集まっている、

《フランス/フォントヴロー王室大修道院》

回廊の一つ

一つの回廊にある「会議室」の壁画の或るアーチ越しに中庭

大厨房側面

大厨房の天井全体が煙突となっている

フランス中央部を東西に流れる、フランス一の大河『ロワール河」流域の、世に名高い「古城地帯」の一角のこの旧王室大修道院は、イングランド王家『プランタジュネット朝』の実家「アンジュー家」の領地であった。

この修道院の聖堂に、開祖『ヘンリー2世』と、フランス王妃で、離婚の上ヘンリーに嫁した王妃『アエレノール・ダキテーヌ』の墓が有る。

《フランス/フォントネー大修道院》

内部の一部遠景

中庭側からの回廊

回廊のアーケードから中庭を望む

回廊内側

フランスでも、もっとも名高い名修道院である。

南仏プロヴァンスにあり、森の中にひっそりと今日に残っている。

《スペイン/ブルゴス大聖堂付属王立大修道院》

大聖堂正面全景

塔の明かり取りの開口アーチの天井

回廊

この町も、「サン・チャゴ」への巡礼路の一大拠点である。

カススティーリャとレオンの統一王朝の首都であったこの町の校外で、『エル・シッド』が誕生して居る。

この大聖堂は、セヴィーリャ、トレドについでスペイン第三の規模を誇る壮麗な物である。

《フランス/ル・トロネ大修道院》

正面の門

上から見た回廊

回廊のアーケードからの中庭の眺め

回廊の一部から入る「会議室」のアーチと、回廊のアーチとからの中庭の眺め

この、「ル・トロネーも」先のフォントネー、さらに「セナンク」と並ぶ、プロヴァンスが誇る三大修道院の一つである。

目下、祖国は人心ミダレに乱れ、国土は荒廃の一途をたどる一歩手前まで来てしまった。

上に立つ物は、平気で庶民を騙し、庶民を搾れるだけ搾って、自分達だけの社会の繁栄に汲々として、ありとあらゆる破廉恥な高位を繰り返して、恥じる所が無い。

下の物は、上に立つ物に騙されている側と、信用せず反攻する側とに分かれて、お互いにいがみ合わされている。

人間の知恵と努力とでは解決出来ない、重大な汚染を押し付けられて、それから逃れる術すらない…。

こんな事で、この国の国民覇「人間として」生存を続ける事が出来るのだろうか。

考えざるを得ない。

しかし。

私たちは、「沈黙の羊」では決して無い。

このような、悪条件の中で、自分と自分の家族の安全を確保し、自分の属する社会を守り、ひいては日本という国自体の存続と平安と、更なる発展をもたらすには、夫々は何を成すべきか。

考えよう。

考えて、考えて、行動しよう。

正しい道を選んで、正しい明日の為に。

未来は、絶対にある。

希望は、絶対にある。

人間は、自分達の存在を自ら否定する事は、許されないのだから。

しっかり考えて、正しく行動し、未来を勝ち取ろう。

と、シェークスピアは叫んだ。

ヒトが、人間になりかかった頃から、人間は「自分達の来し方」と「死後の行く末」の謎の解明に、必死で取り組んで来た。

行く末が、恐怖であったから。。。

大陽に向かって祈り。

月に向かって祈り。

炎に向かって祈った。

呪術師が神を求めた。

巫女が神を代弁した。

結局の所、人の人生は平では無い。

何か、偉大な物、異様な力、に縋らずして、人は生きて行けなかった。

偉大なる民族、ギリシア人達は、頭脳の理性で「人の来し方」と「行く末」つまり『人間の存在の意味』を体系立てようと試みた。

心の闇つまり<恐れ>に、頭脳の光つまり<理性>を優先させて、ヒトの存在理由を解き明かしてみせた。

『哲学』の誕生である。

その後、2500年、二十世紀前半にサルトルが「自己の知覚」によって、人間の存在を知覚的に実証するまでの長い間、人々は「人類永遠の命題」を、神に求め続けた。

創造主。

造物主。

この発想は、全人類に共通の発想である。

夫々の民族は、創造主を想像し、崇め規範として来た。

その「崇める精神」が、普遍的宗教にまで昇華したのは、『キリスト教』と『イスラム教』である。

共に「ユダヤ教」が基礎となり、途中で「ツァラトウストウラ」と「マニ」の思想が肉付けをし、イエスとムハンマドによって導かれた。

上記二つの宗教以外にも、体系化がなされ多くの人々の価値観の基礎となった宗教は、他にも或る。

それこそ「ユダヤ教」も然りであるが、その他「ヒンドウー教」や「仏教」等も上げられる。

ただ、仏教は「宇宙の創造の哲学」の部分が普遍的というよりは観念的過ぎ、人々の「生活の規範」と、更には死後の平安を求める事に重きが遷って行ったと思える。

「キリスト教」と「イスラム教」とは、『神』への接し方が違う。

イスラムも、人間の「日々の生活の規範」としての側面が大きくなり、「創造」つまり「ヒトの来し方」には、重きを置かなくなっている。

いずれの「時」であっても。

「神など存在しない」

「神を恐れる」

「神より自分自身を信じる」

思考に重きを置くか、神を頼るか、知覚を自己存在の中心とするかの違いこそあれ、人間は「自分達の過去と未来」との追求に、悠久の時を費やして来たのだ。

ところで、キリスト教徒の宗教活動の手段の一つとして『修道院』と言う物が有る。

スペイン・カタルーニアの葡萄畑に囲まれた『ポーブレ大修道院』

(シトー派)

イエスが、神の御子、即ち「全能の主」自身の化身であるにも拘らず、厳しく激しい修行を自らに課して、わざわざ悟りを極めた。

しかも、驕り昂っており、滅亡の淵にあった人間達を救う為に「自ら十字架に架けられて」その未来を救って下さった。

神の御子ですら、そこまで厳しく苦しまれたのだから、つまらない存在である「自分達」も、主の経験された苦しみの<一端>なりとも追体験するべきである…。

そう思う人達が出て来る。

山奥の洞穴に籠って、瞑想して人生を送る。

砂漠で断食をする。

徹底しようとすれば、単独では成り立たない。

そこで、思いを同じくする人達が集まり、互いに助け合いながら共同生活の中で「修行」を行う事となって行った。

僧院、いわゆる修道院の誕生である。

イエスが処刑されて程ない頃から「その発想」が生まれ、キリスト教のヨーロッパ伝来のルートに沿って、創られて行く事となる。

一切のシガラミを絶ち、家族を捨て、自分の体と時間の全てを神に捧げて、社会と隔絶して「隠棲生活」をするために、人里離れた到達すら困難な様な場所に、建てられて行った。

フランス・ピレネー山中『サン・ミッシェル・ド・カニグー修道院』

(ベネディクト派)

ギリシアには、いまだに「人力エレベーター」に乗らないと、到達出来ない峻険な峯の戴きにへばりつく修道院がある。

五世紀後半、イタリアのとある修道院での目覚ましい修行と勉学とが認められ、修道院なる組織自体を整備し、戒律を定めてシステムを確立した『ベネディクトウス』が、その戒律をローマ教皇に認可されて、「ローマ教皇直轄」の公的組織としたのが『ベネディクトである。

スペイン・アラゴン山中の山肌の窪みに抱かれた『サン・サルバドール・ド・レイーレ王立大修道院』

(クリューニー会)

その本家ベネディクト会に属した、フランス・ブルゴーニュ地方「クリューニー」に本拠を置いた『クリューニー会』修道会が、一世を風靡しする。

時あたかも<ゴシック>新技術を生んだ「王室大司教シュジェール」のもたらした新時代が、神の館を<荘厳>で<神秘的>且つ<手の込んだ>美しい物にしたい、という意志。

教会建築は、精密を極めた彫刻やレリーフで飾られ、神々しいまでに美しいステンドグラスの光が堂内を煌めかせた。

クリューニー会は、フランス各地に350支部、全欧で1000もの系列修道院を持つにいたった。

そこに反旗を翻した修道僧あり。

「神様は華美な物などお求めになって居られない」

聖職者たるもの、質素を旨とし、倹約に励み、ひたすら魂の平和を求めるべし。

『シトー会』の誕生である。

フランスとイタリア国境、アルプスの峠に立つ『聖ベルナール』

シトー会の系列『クレルヴォー修道院』の院長「ベルナール」は、修道会の戒律を徹底的に見直し、戒律の中でも特に労働と学習を重んじ、自ら農具をとり農民らを指導して、森林に覆われていた北フランスの開墾や新農法の普及を行った。

壮麗・華美なクリュニー会と異なって染料を用いない白い修道服を着たことから、シトー会士は「白い修道士」とも呼ばれる。

この『サン(聖)・べルナール』が、ローマ巡礼に向かう巡礼者の遭難者を救うべく、アルプス山中に「避難小屋」を建て、救済組織を築き、行方不明の遭難者を発見救出するため、「ピレネーの山岳犬」をアルプスに移植して、発達したのが『セント・バーナード(サン・ベルナール)犬』である。

シトー会も、フランス全土に250支部、全欧に500余りに系列修道会を持つに至る。

一切の装飾を拒否し、機能性のみを貫く。

ただ、反動で技術や文化が停滞し、厳しすぎる集団生活が修道僧達を挫けさせ、貴族的風習を否定する事で王侯貴族の支持が薄らいで行き、『フランチェスコ会』や『ジェジュイット会』等の新しい動きの発生と共に、衰退して行く事となる。

いずれにせよ、修道僧達は「魂の平和」を求める為に集い、集団生活の中で<静謐>と<規律>と<服従>とを合い言葉に、己の内面を見つめながら暮らして行った。

その現場が「回廊」であった。

修道院の創られる手順は、決まっている。

先ず、教会堂を建てる。

「修道院聖堂」と呼ぶ。

一日に何度も何度も、修道僧全員での典礼を行う。

次に、宿坊。

野宿しながら建立に励み、取り敢えず「夜露」をしのぐ場所を必要とした。

大部屋での寝起き。

その後、厨房と大食堂。

更には、書庫。

聖遺物等を納める宝物殿。

水車小屋や鍛冶場その他の作業場。

その間に、「修道院長」の為の執務室や寝室。

そして、時間が空いた修道僧達が、体を休め、くつろぎ、日頃解けないで留まっている宗教的命題等を考えながら、瞑想に浸って、ゆっくりと歩む為の『回廊』。

それらが順次完成して、最後は「娑婆」と隔絶する為にも「塀」で取り囲む。

回廊は、修道院の建立と共に、閉鎖されるまでの数世紀間、数えきれない修道僧達が、「神と人間」との関係、「神と宇宙の真理」「生きる為の指標」を、各自の頭の中で求め続けた、時空を超えた「人間の精神活動」の拠点であった。

回廊は、普通正方形で(土地の都合や設計上の必要から、歪んでいる事は或る)中にパティオ状の庭園を有する事が多い。

そこでは、薬草を育て、薬を作っていた。

《ポルトガル/アルコバーサ王立大修道院》

教会堂を中心とした外観

回廊のアーケード

アーチの装飾ディテール

この修道院の中に、『ポルトガル無名兵士の墓』があり、かっては陸軍兵士が警備していた。

《ポルトガル/エヴォラ王立大修道院》

修道院が持つ大聖堂

回廊

このエヴォラでは、『天正遣欧使節団』の少年達がポルトガル国王の歓待を受けた。

《スペイン/グアダルーペ修道院》

聖堂全景

回廊の中庭からアーケードを望む

回廊の別の角度

ここは打ち捨てられていたが、20世紀初頭「フランチェスコ会士」が再興し、今でも修道僧達が生活している。

《スペイン/サラマンカ大聖堂付属大修道院》

サラマンカ大聖堂

アーケードの装飾

中庭よりアーケードをみる

大学都市として名高いが、かっての学問は「神学」であり、大学はカトリックの管轄下に有って、大学を持つ町の「大司教」は、特に高位に列せられ、大聖堂も見事である。

《フランス/サン・ベルトラン・ド・コマンジュ修道院》

回廊

回廊の内側から

南仏ピレネー山脈の麓、丘の上の小さな村に、この修道院の聖堂だけ巨大な偉容を誇り、遠くからで望む事が出来る。

13世紀から15世紀、「サン・チヤゴ・デ・コンポステル」への巡礼が盛んだった頃は、隆盛を極めた札所であった。

《フランス/サン・ジャン修道院病院》

正面進入路

回廊内側から

回廊アーケードより中庭を望む

南仏プロヴァンス地方のサン・ポール・ド・プロヴァンスの村はずれに或るここに、アルルから強制入院を逃れて来た「ファン・ゴッホ」が、一年間入院課料にあたった。

《フランス/サン・マルタン・ド・カニグー修道院》

回廊半景

回廊内側

南仏ピレネー山脈の、巡礼路に或る町の、ロマネスクの名刹である。

《スペイン/セウ・ドウルジェイ大聖堂付属修道院》

セウ・ドウルジェイ大聖堂外観

回廊アーケード

回廊越しに大聖堂の鐘楼を望む

ピレネー山脈のまっただ中、半独立国『アンドーラ大公国』の大公を、フランス側の「フォアの大司教」と一年おきに務めた『セウ・ドウルジェイ(標準スペイン語でセオ・デ・ウルヘル)の大司教も、強大な大諸公であった。

《スペイン/タラゴーナ大聖堂付属修道院》

タラゴーナ大聖堂正面全景

回廊から大聖堂を望む

回廊と大聖堂

北東スペイン、カタルーニアのこの町「タラゴーナ」は、ローマ時代は『ヒスパニア』の首都であり、皇帝都市であったため、この町の大司教も有力聖職者で、大聖堂には立派な修道院が付属している。

《フランス/サン・フィリベール修道院》

町の城壁の縄文の塔と修道院聖堂正面

回廊の一部

フランス・ブルゴーニュ地方は、ロマネスク様式の開花した地方で、数多くの名刹がある。

特に、このトウールニュの町の修道院のサン・フィリベール聖堂は、尖塔アーチのロマネスク教会の名建築の一つと、謳われている。

《ポルトガル/バターリャ王立大修道院》

修道院聖堂を中心とした修道院正面全景

回廊

アーケードのディテール

ポルトガルの首都、リスボンともう一つの有力都市ポルトの間に、先のアルコバーサと、ここバターリャ、さらにはトマールと、見事な王立修道院が集まっている、

《フランス/フォントヴロー王室大修道院》

回廊の一つ

一つの回廊にある「会議室」の壁画の或るアーチ越しに中庭

大厨房側面

大厨房の天井全体が煙突となっている

フランス中央部を東西に流れる、フランス一の大河『ロワール河」流域の、世に名高い「古城地帯」の一角のこの旧王室大修道院は、イングランド王家『プランタジュネット朝』の実家「アンジュー家」の領地であった。

この修道院の聖堂に、開祖『ヘンリー2世』と、フランス王妃で、離婚の上ヘンリーに嫁した王妃『アエレノール・ダキテーヌ』の墓が有る。

《フランス/フォントネー大修道院》

内部の一部遠景

中庭側からの回廊

回廊のアーケードから中庭を望む

回廊内側

フランスでも、もっとも名高い名修道院である。

南仏プロヴァンスにあり、森の中にひっそりと今日に残っている。

《スペイン/ブルゴス大聖堂付属王立大修道院》

大聖堂正面全景

塔の明かり取りの開口アーチの天井

回廊

この町も、「サン・チャゴ」への巡礼路の一大拠点である。

カススティーリャとレオンの統一王朝の首都であったこの町の校外で、『エル・シッド』が誕生して居る。

この大聖堂は、セヴィーリャ、トレドについでスペイン第三の規模を誇る壮麗な物である。

《フランス/ル・トロネ大修道院》

正面の門

上から見た回廊

回廊のアーケードからの中庭の眺め

回廊の一部から入る「会議室」のアーチと、回廊のアーチとからの中庭の眺め

この、「ル・トロネーも」先のフォントネー、さらに「セナンク」と並ぶ、プロヴァンスが誇る三大修道院の一つである。

目下、祖国は人心ミダレに乱れ、国土は荒廃の一途をたどる一歩手前まで来てしまった。

上に立つ物は、平気で庶民を騙し、庶民を搾れるだけ搾って、自分達だけの社会の繁栄に汲々として、ありとあらゆる破廉恥な高位を繰り返して、恥じる所が無い。

下の物は、上に立つ物に騙されている側と、信用せず反攻する側とに分かれて、お互いにいがみ合わされている。

人間の知恵と努力とでは解決出来ない、重大な汚染を押し付けられて、それから逃れる術すらない…。

こんな事で、この国の国民覇「人間として」生存を続ける事が出来るのだろうか。

考えざるを得ない。

しかし。

私たちは、「沈黙の羊」では決して無い。

このような、悪条件の中で、自分と自分の家族の安全を確保し、自分の属する社会を守り、ひいては日本という国自体の存続と平安と、更なる発展をもたらすには、夫々は何を成すべきか。

考えよう。

考えて、考えて、行動しよう。

正しい道を選んで、正しい明日の為に。

未来は、絶対にある。

希望は、絶対にある。

人間は、自分達の存在を自ら否定する事は、許されないのだから。

しっかり考えて、正しく行動し、未来を勝ち取ろう。

今週も沢山のお写真と解説ありがとうございました。

ヨーロッパには回廊ショッピングアーケードも多いですよね。雰囲気が有り、とても好きです。ちょっと暗いのですがシックでU+2022U+2022U+2022。ベルンとフィレンツェの回廊アーケードは本当に素敵だと思いました。

さて、本題の回廊は、私のような俗物人間には罰の当たるような所ですが、どこを見ても素敵です。なかでも、フォントネー大修道院の回廊は素晴らしいですね!そして、ル・トロネ大修道院。こんな素晴らしい場所を見て、フッと振り返ると荒んだ我が祖国。でも、でも、絶対に変わる時が来ます。それも近いうちにU+2022U+2022U+2022。それを信じております。パリさま、一緒に信じましょうU+2022U+2022U+2022。

ごめんなさい。「・・・」が全部文字化けしたようです。普段使っておりますPCが壊れ、古いXPは動作が遅いため、約一名のIPADで入力致しました。こんな文字化け初めてです。やっぱり、祟りかしら?(爆)

「岩下俊三の遺言」

http://www.youtube.com/watch?v=5nh8Q72lNNA

旅をすると、その土地や風土の自然の美しさを愛で、古蹟を巡る事は楽しい事です。

文化財的古蹟といえば、宗教建築と城郭建築。

お城や宮殿も素晴らしいですが、修道院も素晴らしいので、今後は是非訪れてみて下さい。

回廊一つ取っても、皆夫々の個性が有り、興味深いですよ。