復活【フォトの旅】で、パリの近郊の乗馬クラブをご紹介しよう。

「乗馬」と言うと、敷居が高く感じるかもしれない。

しかし、ヨーロッパで日常に存在する伝統の一つであります。

日本の様に各学校にプールが有る訳ではなく、放課後の「クラブ活動」と言う物もほとんど無いフランスでは、各家庭で子供達にスポーツクラブに通わせる。

各区にある公営プールでは、子供のお小遣い程度で資格を持った水泳指導員に、水泳を教わる事が出来る。

テニスコートも多数あり、レッスン制度も確立している。

そのような社会制度の一貫として、乗馬クラブも市民の生活の中に根付いている。

世界では、乗馬の様式が大別して二種類有ります。

欧州式とアメリカ式。

欧州式乗馬は、手綱を両手で持ちます。

アメリカ式は片手。

もう片手はライフルを持つから、だとか。

そのヨーロッパ式乗馬術に、また二種類の流れが有ります。

ウイーンの宮廷で栄えた『スペイン式乗馬術』と、ヴェルサイユの宮廷で行われていた『フランス式乗馬術』です。

『ドレッサージュ』(フィギユア・スケートの昔の規定演技の様な物)という馬場馬術と、『ソー・ドブスタークル』(障害飛越)です。

ちなみに、日本では「ウエスタン馬術(米式)」と「ブリティッシュ馬術」と言っている様ですが、それはあくまで『アングロ・サクソン人』だけの呼び方で、ヨーロッパ(大陸側)ではあくまで、スペイン式とフランス式です。

パリ市内は、総てが中層の建築で被われて居いてスペースが無いが、西に隣接する「ブーローニュの森」に乗馬クラブが有る。

後は、エッフェル塔下の「陸軍大学(旧陸軍士官学校)」には、フランスでも最もレベルの高い乗馬学校があり、ウエイティング・リストが長大ながら、一般の子弟も週に一度のレッスンを受けられる。

パリ周辺に何か所かある乗馬クラブの中で、最も充実しているクラブをご紹介所用。

オー・ド・セーヌ県立『アラ・ド・ジャルディ乗馬クラブ』である。

パリの南西の角から、高速A13号線で最初の出口<ヴェルサイユ>を出ると直ぐ。

パリの出口からだと、僅か10分で到着。

エントランスのロータリー

隣接する9ホールのゴルフ場と打ちっぱなしも含めて、オー・ド・セーヌ県が所有する広大な敷地に、屋内馬場や屋外馬場、場房やその他の施設が点在している。

馬房の一つ

幼稚園児から大人まで、誰でも登録して受講生になれる。

週に一コマ1時間の授業に登録する。

初心者から上級者まで、身長に合わせて三種類の馬種での講習となる。

最も小さい種類は『シェトランド』

体高1m前後。

中間は『ダブル・ポニー』

体高148センチまで。

最後が『ホース』で首の付け根までの高さが148センチ以上、と決まっている。

シェトランドに乗る生徒

入門科は「シェトランドのイニシエーション」。

導入科とでもいいましょうか。

フランス乗馬連盟と言う半官半民の組織が、技術段階を認定する制度が有り、1段階目から最高9段階まであり、下のクラスから始めて、一年の終わりに試験を受けて、合格して始めて公式な「DIPLOME(認定証)」を授与され、次の年に一段階上のクラスに登録出来る。

このDIPLOMEは、国家資格である。

ちなみに段階は『GALOP(ギャロ)』と呼ばれ、<ギャロ 1>から<ギャロ 9>までのがあり、このクラブには7段階までのクラスが有る

言い添えておくと、<GALOP 5>か<6>で、インストラクターになれ、オリンピック代表選手も、大体6か7の所有者である。

ちなみに、ここ『アラ・ド・ジャルディー』のディレクター(場長)は<GALOP 9>を所有しているとか。

試験は、勿論実技も大切だが、それと同じ程理論のペーパーテストも大切で、馬の解剖学的知識や生理学、ドレッサージュ(馬場馬術)に置ける走行トレースやその時の姿勢など、非常に専門的な知識を求められる。

普通、週一の受講で認定証を取る事は無理かもしれない。

シェトランドとダブル・ポニーのセクションのクラブハウス

シェトランド種の馬房の一枠

外の開口部には、広い空間を求めて首を出している事が多く、とても可愛らしい。

首を突き出しているシェトランドの一頭

授業開始30分前に、生徒1人1人にその日の馬があてがわれる。

インストラクターから今日の馬の名前を知らされている女子児童

通常一クラス12名程。

馬の割当が決まると、その馬が居る馬房へ言って、ブラッシングや装備の装着などの、準備を行う。

鞍や手綱の置き場

夫々の馬には、専用の手綱や鞍が決まっており、それらを馬房まで運んで装備する。

シェトランドには、鞍は有りますが「鐙(あぶみ)」が有りません。

足をぶらぶらさせた状態で騎乗します。

「仕事」するのをいやがって、ハミと轡を付けさせない馬が多く、親もお手上げでインストラクターを呼びに行く光景もまま見られる。

馬は、人を見て、従ったり言う事を聞かなかったり。

舐められない様に、かつ信頼してもらえる様に接しないと、装備も付けられず、講習中も思う様に走ってくれないのです。

準備中

マネージュと呼ばれる屋内馬場

ちなみに、メリーゴーラウンドの事も、フランス語では「マネージュ」と言います。

30分間で準備を行い、合図と共にいよいよその日の馬場に行きます。

先ず、ぐるぐる並足で回って、ウオーミング・アップ。

マネージュ内での授業風景

広い屋内馬場での授業風景

授業風景

生徒の身長が、150センチ程になると『ダブル・ポニー』での授業になる。

従って、全くの素人でも高校生くらいなら、シェトランドではなくダブル・ポニーでの「イニシアシオン・クラス」から始める訳です。

資格を取得して上級へ進んでも、まだ小さければシェトランドで「GALOP 4」を続けている事もあり得ます。

ダブル・ポニーの一頭

ちなみに日本では「ポニー」を「子馬」と訳すが、本来ポニーは大型馬とは別種の中型馬の総称であります。

馬の子供は「プーラン(英語ではCOLT)」と言います。

装備室

ポニーになって、鐙も腹帯も付いた本格的装備になるのです。

馬房

シェトランドとダブル・ポニーの馬房は、中央に通路が有り、左右に夫々の房が並んで、2頭ずつ入れられている。

前支度中

各馬の房の中で支度をして、授業開始を待ちます。

支度中

丁寧にブラッシングをして、ひずめの泥を取り去り、ゲートル(足首のプロテクション)を装着して、いよいよ授業へ。

準備が終わって馬場へ向かう一クラス

好天の時は野外の馬場、悪天候の時は屋内での授業ですが、いろんなクラスが有るのでその日の状況により、変わる事が有ります。

講習内容によっても、場所が変わります。

野外の馬場での授業

そして、いよいよ「CHEVAL(シュヴァル)(HORSE)」のクラス。

早く出たい…

馬は、各房に一頭ずつ。

外の空気が美味しい…

馬房に中央通路が無いので、前面で前支度。

支度中

授業は、基本的にはシェトランドもダブル・ポニー、シュヴァルも変わらない。

一クラス12~13人。

授業風景

授業風景

ところで、この乗馬クラブは近隣の人達の「憩いの場」にもなっている。

小さな子供連れが、散歩に集まって来るのです。

広いし、緑は豊かだし。

子供達は、走り回ったり、自転車漕いだり。

クラブの駐車場は皆に解放されています。

子供連れ

馬とにらめっこのお嬢ちゃん達

小さい子供達にとって「おうまさん」は憧れの様です

散歩していると、色々な光景に出っくわします。

飼い葉用の干し草

生まれたての子供

休憩時間中

いいぬもよろこび ばばかけめぐる~♪

ちょっと手直し

このクラブでは「馬場馬術(ドレッサージュ)」と「障害(ジャンプ)」の他にも興味深いクラスが有って、『ホース・ボール』という競技のクラスが有ります。

ホース・ボールのゴール

これは、ホッケーとバスケットボールとを合わせた様な競技です。

1m程の柄の付いた、網で出来たおしゃもじ様のスティックで、ハンドボールくらいの大きさのボールを奪い合って、ゴールに入れる競技です。

馬と馬とが激突したり、こすり合いながら走ったり、結構ハードな競技です。

それから、各種大会に出場する事を目的の「コンペティシオン」クラスも有ります。

授業中のタイム・トライアル

計測中は必死

付き添いの親達が休息したり、受講生が昼食を摂ったりできるクラブ・ハウスも有ります。

クラブハウス全景

食事中の受講生親子

カウンター

ちなみに、シェトランドのセクションのクラブハウスには、飲み物の自販機しか有りません。

その他、ウエアーや装備品を売るクラブ・ショップも。

ショップ

このクラブは、パリ周辺でも設備が整っているので、国際大会も開催されます。

前回は、9月に行われた『欧州選手権大会』でした。

クラブのエントランス・ロータリーに出された告知の横断幕

準備中の備品

準備中の馬場を望む

準備の整った馬場

普段は無い、屋台のテント等も並び、お祭り気分は上々。

馬場へのアクセス

周辺は、鉄のモダンアートの作品が飾られて、更に雰囲気を盛り上げていました。

競技中に参加する選手のウォーム・アップ

ドイツの選手が愛馬と共に到着

受講生に登録するのは簡単です。

ただ、最初の新規登録は、新年度の9月になる半年ほど前から行わないと、席が無くなります。

教務科受付のある管理棟

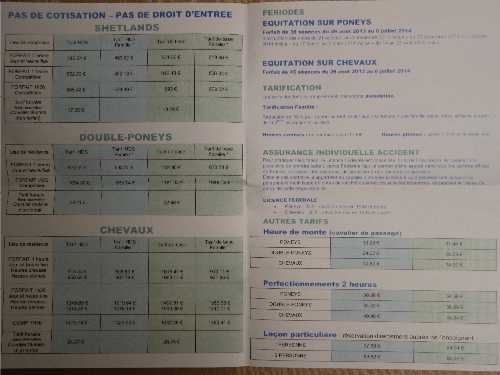

行われて居る各種クラスの一覧表と年中行事

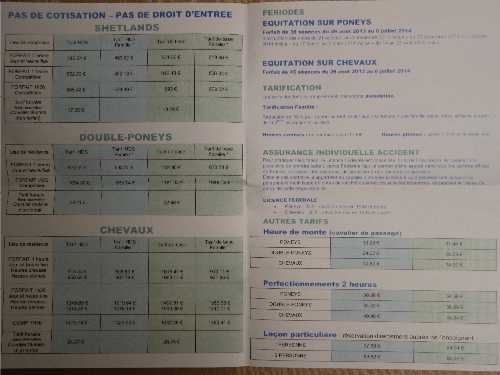

料金は、県の住民と他県の住民で10%程差があります。

通年講座でシェトランドの初級(イニシアシオン)の週1時間コースで500ユーロ前後。

シュヴァル(馬)で1000ユーロ前後、と言った所です。

競技選手用の1時間半コースもあり、土曜日曜は9時から20時くらいまで。

その他の曜日は17時半から20時半までに、各クラスが配置されています。

その他、不定期に単独で乗る「1時間講習」の個人授業も有り。

料金表

最後に、『DIPLÔME』の実物をお目にかけましょう。

<GALOP 5>の国家認定証です。

GALOP 5 の ディプロム

さあ、貴方も馬に乗ってみませんか。

「乗馬」と言うと、敷居が高く感じるかもしれない。

しかし、ヨーロッパで日常に存在する伝統の一つであります。

日本の様に各学校にプールが有る訳ではなく、放課後の「クラブ活動」と言う物もほとんど無いフランスでは、各家庭で子供達にスポーツクラブに通わせる。

各区にある公営プールでは、子供のお小遣い程度で資格を持った水泳指導員に、水泳を教わる事が出来る。

テニスコートも多数あり、レッスン制度も確立している。

そのような社会制度の一貫として、乗馬クラブも市民の生活の中に根付いている。

世界では、乗馬の様式が大別して二種類有ります。

欧州式とアメリカ式。

欧州式乗馬は、手綱を両手で持ちます。

アメリカ式は片手。

もう片手はライフルを持つから、だとか。

そのヨーロッパ式乗馬術に、また二種類の流れが有ります。

ウイーンの宮廷で栄えた『スペイン式乗馬術』と、ヴェルサイユの宮廷で行われていた『フランス式乗馬術』です。

『ドレッサージュ』(フィギユア・スケートの昔の規定演技の様な物)という馬場馬術と、『ソー・ドブスタークル』(障害飛越)です。

ちなみに、日本では「ウエスタン馬術(米式)」と「ブリティッシュ馬術」と言っている様ですが、それはあくまで『アングロ・サクソン人』だけの呼び方で、ヨーロッパ(大陸側)ではあくまで、スペイン式とフランス式です。

パリ市内は、総てが中層の建築で被われて居いてスペースが無いが、西に隣接する「ブーローニュの森」に乗馬クラブが有る。

後は、エッフェル塔下の「陸軍大学(旧陸軍士官学校)」には、フランスでも最もレベルの高い乗馬学校があり、ウエイティング・リストが長大ながら、一般の子弟も週に一度のレッスンを受けられる。

パリ周辺に何か所かある乗馬クラブの中で、最も充実しているクラブをご紹介所用。

オー・ド・セーヌ県立『アラ・ド・ジャルディ乗馬クラブ』である。

パリの南西の角から、高速A13号線で最初の出口<ヴェルサイユ>を出ると直ぐ。

パリの出口からだと、僅か10分で到着。

エントランスのロータリー

隣接する9ホールのゴルフ場と打ちっぱなしも含めて、オー・ド・セーヌ県が所有する広大な敷地に、屋内馬場や屋外馬場、場房やその他の施設が点在している。

馬房の一つ

幼稚園児から大人まで、誰でも登録して受講生になれる。

週に一コマ1時間の授業に登録する。

初心者から上級者まで、身長に合わせて三種類の馬種での講習となる。

最も小さい種類は『シェトランド』

体高1m前後。

中間は『ダブル・ポニー』

体高148センチまで。

最後が『ホース』で首の付け根までの高さが148センチ以上、と決まっている。

シェトランドに乗る生徒

入門科は「シェトランドのイニシエーション」。

導入科とでもいいましょうか。

フランス乗馬連盟と言う半官半民の組織が、技術段階を認定する制度が有り、1段階目から最高9段階まであり、下のクラスから始めて、一年の終わりに試験を受けて、合格して始めて公式な「DIPLOME(認定証)」を授与され、次の年に一段階上のクラスに登録出来る。

このDIPLOMEは、国家資格である。

ちなみに段階は『GALOP(ギャロ)』と呼ばれ、<ギャロ 1>から<ギャロ 9>までのがあり、このクラブには7段階までのクラスが有る

言い添えておくと、<GALOP 5>か<6>で、インストラクターになれ、オリンピック代表選手も、大体6か7の所有者である。

ちなみに、ここ『アラ・ド・ジャルディー』のディレクター(場長)は<GALOP 9>を所有しているとか。

試験は、勿論実技も大切だが、それと同じ程理論のペーパーテストも大切で、馬の解剖学的知識や生理学、ドレッサージュ(馬場馬術)に置ける走行トレースやその時の姿勢など、非常に専門的な知識を求められる。

普通、週一の受講で認定証を取る事は無理かもしれない。

シェトランドとダブル・ポニーのセクションのクラブハウス

シェトランド種の馬房の一枠

外の開口部には、広い空間を求めて首を出している事が多く、とても可愛らしい。

首を突き出しているシェトランドの一頭

授業開始30分前に、生徒1人1人にその日の馬があてがわれる。

インストラクターから今日の馬の名前を知らされている女子児童

通常一クラス12名程。

馬の割当が決まると、その馬が居る馬房へ言って、ブラッシングや装備の装着などの、準備を行う。

鞍や手綱の置き場

夫々の馬には、専用の手綱や鞍が決まっており、それらを馬房まで運んで装備する。

シェトランドには、鞍は有りますが「鐙(あぶみ)」が有りません。

足をぶらぶらさせた状態で騎乗します。

「仕事」するのをいやがって、ハミと轡を付けさせない馬が多く、親もお手上げでインストラクターを呼びに行く光景もまま見られる。

馬は、人を見て、従ったり言う事を聞かなかったり。

舐められない様に、かつ信頼してもらえる様に接しないと、装備も付けられず、講習中も思う様に走ってくれないのです。

準備中

マネージュと呼ばれる屋内馬場

ちなみに、メリーゴーラウンドの事も、フランス語では「マネージュ」と言います。

30分間で準備を行い、合図と共にいよいよその日の馬場に行きます。

先ず、ぐるぐる並足で回って、ウオーミング・アップ。

マネージュ内での授業風景

広い屋内馬場での授業風景

授業風景

生徒の身長が、150センチ程になると『ダブル・ポニー』での授業になる。

従って、全くの素人でも高校生くらいなら、シェトランドではなくダブル・ポニーでの「イニシアシオン・クラス」から始める訳です。

資格を取得して上級へ進んでも、まだ小さければシェトランドで「GALOP 4」を続けている事もあり得ます。

ダブル・ポニーの一頭

ちなみに日本では「ポニー」を「子馬」と訳すが、本来ポニーは大型馬とは別種の中型馬の総称であります。

馬の子供は「プーラン(英語ではCOLT)」と言います。

装備室

ポニーになって、鐙も腹帯も付いた本格的装備になるのです。

馬房

シェトランドとダブル・ポニーの馬房は、中央に通路が有り、左右に夫々の房が並んで、2頭ずつ入れられている。

前支度中

各馬の房の中で支度をして、授業開始を待ちます。

支度中

丁寧にブラッシングをして、ひずめの泥を取り去り、ゲートル(足首のプロテクション)を装着して、いよいよ授業へ。

準備が終わって馬場へ向かう一クラス

好天の時は野外の馬場、悪天候の時は屋内での授業ですが、いろんなクラスが有るのでその日の状況により、変わる事が有ります。

講習内容によっても、場所が変わります。

野外の馬場での授業

そして、いよいよ「CHEVAL(シュヴァル)(HORSE)」のクラス。

早く出たい…

馬は、各房に一頭ずつ。

外の空気が美味しい…

馬房に中央通路が無いので、前面で前支度。

支度中

授業は、基本的にはシェトランドもダブル・ポニー、シュヴァルも変わらない。

一クラス12~13人。

授業風景

授業風景

ところで、この乗馬クラブは近隣の人達の「憩いの場」にもなっている。

小さな子供連れが、散歩に集まって来るのです。

広いし、緑は豊かだし。

子供達は、走り回ったり、自転車漕いだり。

クラブの駐車場は皆に解放されています。

子供連れ

馬とにらめっこのお嬢ちゃん達

小さい子供達にとって「おうまさん」は憧れの様です

散歩していると、色々な光景に出っくわします。

飼い葉用の干し草

生まれたての子供

休憩時間中

いいぬもよろこび ばばかけめぐる~♪

ちょっと手直し

このクラブでは「馬場馬術(ドレッサージュ)」と「障害(ジャンプ)」の他にも興味深いクラスが有って、『ホース・ボール』という競技のクラスが有ります。

ホース・ボールのゴール

これは、ホッケーとバスケットボールとを合わせた様な競技です。

1m程の柄の付いた、網で出来たおしゃもじ様のスティックで、ハンドボールくらいの大きさのボールを奪い合って、ゴールに入れる競技です。

馬と馬とが激突したり、こすり合いながら走ったり、結構ハードな競技です。

それから、各種大会に出場する事を目的の「コンペティシオン」クラスも有ります。

授業中のタイム・トライアル

計測中は必死

付き添いの親達が休息したり、受講生が昼食を摂ったりできるクラブ・ハウスも有ります。

クラブハウス全景

食事中の受講生親子

カウンター

ちなみに、シェトランドのセクションのクラブハウスには、飲み物の自販機しか有りません。

その他、ウエアーや装備品を売るクラブ・ショップも。

ショップ

このクラブは、パリ周辺でも設備が整っているので、国際大会も開催されます。

前回は、9月に行われた『欧州選手権大会』でした。

クラブのエントランス・ロータリーに出された告知の横断幕

準備中の備品

準備中の馬場を望む

準備の整った馬場

普段は無い、屋台のテント等も並び、お祭り気分は上々。

馬場へのアクセス

周辺は、鉄のモダンアートの作品が飾られて、更に雰囲気を盛り上げていました。

競技中に参加する選手のウォーム・アップ

ドイツの選手が愛馬と共に到着

受講生に登録するのは簡単です。

ただ、最初の新規登録は、新年度の9月になる半年ほど前から行わないと、席が無くなります。

教務科受付のある管理棟

行われて居る各種クラスの一覧表と年中行事

料金は、県の住民と他県の住民で10%程差があります。

通年講座でシェトランドの初級(イニシアシオン)の週1時間コースで500ユーロ前後。

シュヴァル(馬)で1000ユーロ前後、と言った所です。

競技選手用の1時間半コースもあり、土曜日曜は9時から20時くらいまで。

その他の曜日は17時半から20時半までに、各クラスが配置されています。

その他、不定期に単独で乗る「1時間講習」の個人授業も有り。

料金表

最後に、『DIPLÔME』の実物をお目にかけましょう。

<GALOP 5>の国家認定証です。

GALOP 5 の ディプロム

さあ、貴方も馬に乗ってみませんか。