万葉雑記 番外雑記 平城京に律令体制は存在したか

最初に、今回は律令体制の基盤である水田からの収穫量を中心に扱います。そのため、稲(お米)を話題としますが、お米関係の情報は立場により同じものでも見方は色々とあります。弊ブログでは稲から得られるお米の可食量の情報については農林水産省のものを優先します。また、文中の玄米は現在の二分~三分舂き程度に精米されたお米(舂米)のことと考えて下さい。加えて、江戸食文化からの与太話ではなく、中部以西の農村・漁村の人々を庶民階層と想定しています。

今回も万葉集の歌に直接には関係しませんが、万葉時代の社会情勢を考えるには重要なものと考えます。つまり、人々が万葉集の歌を詠う時、社会が明るい雰囲気の中で詠っていたか、それとも暗く閉塞感のある雰囲気の中で詠っていたかです。弊ブログは、おおむね、あっけらかんと明るい雰囲気の中で歌を詠っていたと考えます。

ところが、一般的には万葉時代の、特に皇親政治の時代、農民や庶民は困窮し、政治は混乱の時代で、暗く閉塞感と社会矛盾に満ちたものであったはずと、断罪します。

なぜか、

昭和時代、万葉時代の農業生産性を研究している人たちの内、大半の研究者の研究成果として、主に水田耕作からの収穫に税収を依存する律令体制にあって、その課税規定、稲作生産量、農民の生活環境を勘案すると、標準的な農民は水田耕作から生活が維持するだけの稲が手元に残らないために生活が維持できず、その律令制度に基づけば政体は存続しないと云う結論を得ています。つまり、政治は行き詰っており、庶民は社会矛盾に困窮していたとします。

一方、万葉時代の中心時代となる飛鳥藤原京から平城京時代においては、その時代の経済成長及び人口増加をそれ以降の明治中期までの時代とを比較すると、一番、成績が良かった時代となっています。つまり、万葉時代の農業生産性と課税に対する研究成果が史実と大きく乖離しています。つまり、従来の学説は思想であって、学術としてはフェイクニュースの類として扱う以外、取り扱いが困難です。

歴史認識として、万葉時代の入り口となる皇極天皇の時代、国家の中心部にあっても板葺建築物が最新の宮殿建物(飛鳥板蓋宮)ですが、平城京時代には銅重量約450トンの東大寺の金銅廬舎那大仏像を造り、その巨大な堂屋を瓦葺建築物で建立することが可能となっています。およそ、当時としては世界最先端の工業技術と実施能力を保有しています。人口も約400万人から約550万人へと増加し、体格も昭和中期と同等まで向上しています。他方、平安時代ではこの万葉時代を超えることは無く、漸減の傾向を示します。672年の壬申の乱から758年の東大寺大仏殿の建立までが86年間で、この間を日本と云う国は全速力で翔り、結果、後期平城京と全国の国衙・郡衙の建設、約400隻の軍艦建造、さらに東大寺の大仏を頂点とする全国の国分寺・国分尼寺の整備を実施しています。万葉時代とは上古にあって、それだけの国力を有しています。

他方、このような歴史的事実とは違い、万葉時代の農業生産性と税制を研究する研究者の大半は、彼らの研究が正しければ、そのような経済活動は成立しないと主張します。一般に現在でも信じられている「飛鳥・奈良時代の農民の生活は困窮していた」との考え方は、昭和時代に行われた万葉時代の農業生産性と税制の研究成果に依存します。ただ、日本以外のアカデミーの世界では、研究成果が示す社会情勢と実際の社会情勢が乖離していた場合、研究が間違えていたと判定します。一方、日本の日本語だけに依存する人文研究分野では、その世界のアカデミーにリンクしていない特性を生かし、研究の成果が正しく、史実が間違っていると思想します。

ちなみに昭和時代の認識では、柿本人麻呂が万葉集で詠い上げる飛鳥藤原京の存在自体を否定し、最大の可能性を高市皇子の私邸規模としています。そのため、現在の歴史区分にあっては飛鳥浄御原宮、飛鳥藤原京、前期平城京との文化区分が必要ですが、昭和期は飛鳥浄御原宮、平城京と区分します。そのため、万葉集では重要歌人である柿本人麻呂の「存在しない飛鳥藤原京時代」の活躍を認めないのが従来の認識です。その表れが宮廷からの放逐説や遊行詩人説です。さらに、日本語だけに依存する人文研究分野の欠点の典型的な例として、奈良時代の庶民の食事献立の報告がそれです。一番肝心な、摂取カロリーと人が生存する為に維持すべき基礎代謝カロリーとのギャップについては検討していませんし、あらかじめに設定した結論優先ではそのギャップに触れることが出来ないのです。「農民の生活は困窮していた」との予定結論を優先する場合、その研究過程で人が生物として生存できない、奈良時代特有の体格向上報告と合致しない、などの学問上の事実を検討することが出来ないのです。そこを十分に検討すると農民は十分な食事が摂れていたことになり、「農民の生活は困窮していた」との予定結論と矛盾することになります。英文論文として国際的な研究誌に投稿すれば、標準的な論文精査の段階で検討不十分として弾かれるのは必然ですが、国内人文系では師弟関係を配慮した優秀論文となります。

気を取り直して、

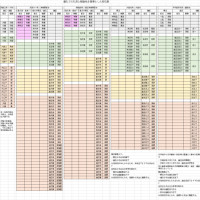

標準的な上古研究者にあって農業生産性と税制を研究する場合、最初に律令規定を調べ、律令体制下の収入原則を次の延喜式の主税寮が定める規定を前提として採用します。

凡公田獲稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下下田一百五十束。地子各依田品、令輸五分之一。若惣計國內、所輸不滿十分之九者、勘出令填。但不堪佃田、聽除十分之二。其租一段穀一斗五升、町別一石五斗、皆令營人輸之。

この延喜式の規定では公田の面積の単位の記述がありません。参考に、律令時代の面積規定を現在の単位で示しますと、一段が約0.12haで、一町が約1.2haです。

公田の面積の単位を確認する為に調べますと、平安時代の規定ですが『令集解』に「束稲舂得米五升」とあり、これに律令時代の計量桝の研究と組み合わせると、一束の稲を脱穀・精米すると大桝基準で玄米五升(現代の二升:玄米重量3.3kg)が得られることが判ります。つまり、延喜式の規定からすると、上田では玄米換算では1650kg、中田では1320kg、下田では990kgが律令運営上の基準水稲収穫量です。(注:農林水産省HPで、籾米100gを脱穀すると玄米80g、それを精米すると精米72g。精米1.5kg/升は玄米1.67 kg/升に相当。)

水稲収穫量は江戸期後半での公称が約150kg/反(10a)、明治期後半での公称が約200kg/反(10a)ですので、先の「凡公田獲稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下下田一百五十束。」の規定は一町当りが相当となります。先の数字が一町当りとしますと、上田では138kg/10a、中田では110kg/10a、下田では83kg/10aとなります。江戸期後半での公称で約150kg/10aの収穫量と比較すれば、妥当との評価となります。これを当時の公田の班田規定に合わせるために「一段」の単位面積で再換算すると、上田では165kg/段、中田では132kg/段、下田では99kg/段の収穫量となります。

班田収受の規定では男子が2段の田、女子が男子の2段に対して2/3の面積の田を貸与します。ここで、奈良時代の朝廷が税収基礎とした公田の平均収穫量については喜川新六氏たちが唱える「班田収授では上田を基準にし、上田が不足する場合は換算係数を使って上田相当の面積となる中田や下田を班田していた」との説を採用し、上田を基準とします。班田面積規定から平年作基準での一人当たりの収穫量は、男子では330kg/年、女子では220kg/年となります。

律令で規定する公田の収穫物に対する国税として、国の田租が慶雲三年(706)の詔から1段当たり1.5束、奈良時代中期以降の法定外の国税に相当する出挙が約3束、また、白雉三年令に従えば市民税に相当する町租として15束が課せられますから、上田の1段当たりの標準収穫量50束に対し19.5束(39%)が租税として課せられます。ここから班田規定に於いて、平年作で税引き後に農民の手元に残る収穫量は男子では玄米で201kg/年-2段、女子では134kg/年-2x2/3段となります。

万葉時代の上田基準としたときの税引き一人当たりの収穫量が多いのか、少ないのかの比較で、江戸時代の農民の米消費量とで比べてみたいと思います。調べますと、江戸時代の農民の米消費量の研究をしたもので「近世後半における百姓の米の消費量とその地域性(有菌正一郎:1996)」と云うものがあり、そこでは享保六年(1721)の、総人口、水稲生産量、農民以外の人口と推定米消費量(150kg/年・人)、種籾の保管量、などを仮定し計算すると、農民一人当たりの米の可能消費量として51kg/年・人の数値を示しています。なお、その計算で種籾の保管量を近世並に揃えると、米の可能消費量は最大75kg/年・人まで増えるとします。お米の調理方法を農村・漁村部での標準の糧飯調理としますと、副材と合わせれば、十分に必要カロリーは得られることになります。

研究論文「農村の『食』の変容からみた近代史―農村調査資料に聴く(野本京子;2019)」やエッセー「炊くか蒸すか、それが問題だ(高倉洋彰;2015)」などが示すように、日本は弥生時代から明治・大正時代までの農民・漁民の日常的な米の調理方法は「糧飯」です。つまり、「炊き込みご飯」、「おじや」や「雑炊」のようなもので、米と副材とを同時に調理して、カサ増を行いますから、江戸時代の江戸市中で生活する武士・職人が炊いたご飯と漬物の食事スタイルで150kg/年・人の米を消費することに対し、糧飯スタイルであれば51kg/年・人の消費量でも、副材と総合して必要カロリーや栄養は摂取可能でした。そのお米に対する江戸期の農民の可能消費量51kg/年・人に対し、万葉時代の男子の201kg/年・人の数字はかなり大きなものです。仮に夫婦と子供3人としても1人当たり67kg/年・人の数量です。

このように班田収授での班田面積、標準収穫量に税率からすると、「農民の生活は困窮していた」とはなりません。そこで、昭和時代の原島礼二氏に代表されるように、班田収授で貸与される田とは純粋な可能耕作地だけでなく、田の周囲の畔、用水路、傾斜地、その他の耕作不適な土地が含まれ、朝廷は地図上で男子に2段、女子に2段の2/3の土地を与えたに過ぎないと提案し、その時、非耕作地の割合として12~44%の数字を提示します。これにより、万葉時代の男子の標準収穫量を玄米換算113~177g/年・人になると主張します。さらに、昭和時代の原島礼二氏の時代、律令の「戸」の定義を、夫婦と子供だけの核家族だったとし、核家族では庸役や兵役などの割り当てで、働き頭の夫を徴用されて残された妻一人では十分な耕作は出来なかったと主張します。この提案により「農民の生活は困窮していた」の結論を得ます。

ここで重要な指摘をしますと、大化の改新時代以前の租税や売買に対する耕作地への慣習的な認識は、土地が持つ生産能力と広さを勘案して、稲束で一束を生産できる面積を一代(しろ)と生産量から土地の面積評価を慣習的に行います。土地の生産力を基準としますから、地域や環境で一代の面積は変化します。この慣習法があったために、慣習法での1段=250歩(3.3m2 x 250 = 8.25a)から大化二年の大化の改新時での1段=360歩(3.3m2 x 360 = 12a)へと改定した後も、大化二年令で定めた規定の1段当たりの田租2.2束、町租22束とは別に慣習法の1代(=5歩)1束を下にした、課税率50代(=1段)当たり1束の課税慣習を守っていたとします。つまり、大和地方慣習の1段の面積が250歩(8.3a)から大陸の尺度を使う律令制度により1段の面積が360歩(12a)に変わり、呼称「1段」の実質面積が増えても、呼称「1段」に対して課税の稲束は同じだったのです。このため、農民には実質の減税でした。これは慶雲三年(706)になって、白雉三年令の1段当たり1.5束を再確認することで、従来の慣習法下での租税水準に戻しています。

昭和時代の原島礼二氏たちは、このような事情を知っていて知らないふりをしますが、万葉時代の土地の面積の計算・測定では、実際の土地の生産能力を取り入れていて、耕作が出来ない水路、傾斜地、ガレ地などは班田対象にならないのです。平野部で条理の土地整備が行われた場所では正確に面積で班田を決定し、その時、土地の生産能力に合わせて上田、中田、下田の区分を設けて税負担の公平性を保ちますが、山間地では1代(=5歩)1束の慣習的な収穫比率から導かれる面積から班田を割り当てます。従って、昭和時代の研究者が自説維持のためにひねり出した「ある種の詐欺行為」を前提とした、耕作が出来ない土地を耕作地として班田することは当時の慣習法や行政実務からするとありえないのです。逆に原島礼二氏たちは山村などの変形地を、誰が、どのように、その面積や地形の測量をしたかを説明する必要があります。また、上・中・下の田品区分の下で、非耕作地を含む班田に対する課税技術とその規定を示す必要があります。ただ、平成以降では、田品区分による課税調整の規定が見つかっていないので、田品区分を面積加算による補償・救済で対応した説が有力です。

他方、律令時代の役人は変形地であれば、人の指を使い、その田での収穫量を稲束数として計測し、収穫1束は面積5歩の慣習的単位を下に360歩=72束を1段の土地と記録します。このような実態を受けて、測量史の研究家は「日本の土地に対する慣習として成人男子1人を養う土地の面積を1段としている。このため、単位面積はその土地の生産能力に関係するから地域により1段当たりの面積が異なっている」と報告します。

加えて、昭和時代の研究者が見落としていた問題で、続日本紀での詔や公布、また、延喜式などの規定からすると、農民は調税や庸税を原則として稲束で代替納付します。国は調税や庸税として地域に特産物などを割り当てますが、それらは朝廷で定めた品質と規格を確保するために専門の工人、職人、猟師、漁師などにより調達・製造され、その調達費用を一般の農民たちは調布から換算された稲束で支払います。慶雲三年(706)の詔以降、庸税は正丁一人当たり1丈3尺相当が割り当てられています。延喜式の祿物價法に定める、物品と稲束の交換比率では運搬費用を特段に考慮しなくて良い畿内では「庸布一段九束」とあり、また、養老元年(717)の規定では2丈8尺(正丁2人分相当の庸布)を1段としますから、畿内では正丁1人の庸税相当となる布1丈3尺は稲束換算で約4束強となります。

また、延喜式の主税寮に、綾を織る職人の日当規定の計算基準として次のような規定があります。一方、綾と云う布製品の調税は主計寮では一窠・二窠で正丁七丁成疋、雜羅で正丁三丁成疋と規定します。

諸國織成綾一疋單功、一窠、二窠卌日、雜綾、羅卅四日、兩面卅日。其織手給食日米二升、鹽二勺、手力米一升五合、鹽一勺。

一窠や二窠の綾布を例に取りますと、一疋の一窠綾布は正丁7人分の調税相当です。この時、職人は、40日の労働日数で一疋の一窠綾布を織り上げて納入する生産能率規定に対して、その間の労働対価として給食費として米80升と塩80勺、手間賃として米60升と塩40勺、都合、米140升と塩120勺の支給を受けます。つまり、農民1人当たり米20升と塩17勺強の費用分担となります。また、主計寮の諸國輸庸の規定では正丁への分担割合で米三斗と鹽一斗五升とを列挙しますから、米20升と塩17勺強の分担は米換算で20升3合強に相当します。つまり、舂米賃を別にすれば調税として農民1人当たり稲4束強の分担となります。

まとめますと、班田収授の規定から班田を受けた農民は、上田2段から稲100束の収穫を得て、田租税などで39束、庸税で4束強、調税で4束強を課税され、税引き後に52束の稲束が残ります。これは玄米換算で172kgです。先の夫婦に子供3人がいる家庭を想定すると玄米306kgが手元に残り、1人当たり61kg弱となります。これは、ほぼ、江戸時代の農民よりやや多い食料確保です。なお、租税39束の内、30束(77%)は町租として運脚の日当・旅費、道路・用水路の工事や新規開墾などで庸作業での日当として消費されますし、また、鉄鍬や馬などの購入費用に充てられ、それらが開墾を希望する農民に貸与されます。このように租税の一定程度は、農民たちの生活改善事業や日当として還元されます。

ここで、正丁は税引き後収入が玄米換算で172kgに対し、女性は子育ての為に田租以外は非課税で手取り収入が134kgです。農民は肌身で兵役などの別の税負担を感じていますから、生まれた子の戸籍登録の場面では経済性を勘案して、男の子の登録は「戸」を守るための最低限にし、それ以外の男の子を女の子として登録したと考えます。

ただ一方、原島礼二氏たちが指摘する班田での不耕作地が実際の班田の12~44%を占めるとの説が正しく、また、班田からの収量が中田相当(132kg/段)ですと、5人家族の1人当たりの玄米量は22~34kgです。この場合、「税に困窮した農民は、核家族の家庭を維持することが困難だった」との結論を導き出すことは容易となります。彼らの説では「家」を維持するための基本収量が全くに足りないのですから、1人の戸主に複数の血族がぶら下がる大家族制を前提に戸籍登録で細工をして実収入を増やすと云うような水準ではありません。夫婦が子供を持つ「家」と云う基本単位自体が成立しないのです。

なお、現代の稲遺伝子研究から、万葉時代には水田での温帯ジャポニカ種による稲作だけでなく、荒開墾地の畑で縄文時代からの熱帯ジャポニカ種が陸稲として栽培されていたと推定されています。さらに土壌のプラントオパール分析などからは荒開墾地の畑には別に粟や麦なども栽培されていたと推定されています。このように、万葉時代、水田に限定しなければ、耕作可能な土地は、まだ、十分にあったと考えられ、班田収授による課税対象とはならない収穫が別にあったことになります。以前に扱いました防人に関わる規定で紹介したように、九州赴任地で班田に不適な土地を防人に貸与して耕作を行わせる規定が有るように、それが当時の土地の実態を示すものと考えます。またこれらの状況が二つの墾田法が発布された背景なのでしょう。

上古代の律令政治が行われた時代、藤原氏が政治を席捲するまでは、朝廷は人事に見るように非常に公平性とバランスを重視した政治を行っています。そこからすれば、喜川新六氏や赤松俊秀氏が指摘するように、班田は上田相当の収量が得られるように公平に土地は配分されたと思われます。この前提が成立するなら、万葉時代の農民は幼児を含めた家族にあって1人平均61kg/年の穀物を食べることが可能です。これは江戸時代中期から明治初期の農民の生活よりもやや多い水準です。現代風の白米を炊いたご飯とおかずの食事ではなく、炊き込みご飯やおじやのような糧飯ですが、十分に食べることは可能だったと思われます。農民層が十分に食べられるという社会情勢が、結果、東大寺の大仏という姿に現れたと考えます。

参考資料:班田が上田相当であったとの説の紹介

『古代日本における農業生産と経済成長 ―耕地面積,土地生産性,農業生産量の推計―(高 島正憲 2016)』より、抜粋紹介

「穫稲量として最大の500束とする喜川新六および赤松俊秀の研究によれば、(1)農民に班給された口分田は原則として全部上田であり、不足の場合は中田・下田によって補われて上田の場合と同じ収穫(500束)を得られたはずであること、(2)瀧川と澤田が依拠した山品別の法定収穫稲数はあくまでも地子算定の基数であって,必ずしも実収の収穫高を表していないこと、(3)弘仁式制定当時の田租法は過去の租法と同じ考えに基づいており、それは1町から500束の収穫をあげることが可能であるという前提に立っているとの理由などから、通常は町別500束を上下する収穫量はあったものと推定している。」

補足資料;抜粋資料:不三得七法からの農民の税引き後収入の考察

『古代日本における農業生産と経済成長 ―耕地面積,土地生産性,農業生産量の推計―(高 島正憲 2016)』より、抜粋紹介

「不三得七法とは、古代において田租収入を維持するために、国ごとに田租徴収予定額の70%を確保することを目的として実施された政策で、古代の田租徴収の基準となっており、その規定は、(1)収租率は名目上100%で、税収の対象となっている田地(口分田)はすべて上田と仮定され、(2)普通の作柄の年においても、口分田から1割を控除して、残りの9割の出地はその3割の損田の計上を認めるものであったとされている。よって、1町の口分田を耕作する戸があった場合、その口分田の10%(0.1町)は控除され、残り0.9町の口分田から70%の田租が徴収されることになり、その田地は500束の収量が見込まれる上田であるから、315束が計上されることになる(0.9町×500束×70%=315束)。」

注:弊ブログでは「70%の田租が徴収される」については、田租の徴税本則が収穫量500束/町であるところを収穫量315束/町として比例計算すると解釈しています。この場合、本則の田租1.5束と町租15束の合計16.5束が16.5 x 315/500 = 10.4束となり、これに種籾貸出料金である出挙の約3束が課税され、都合、14束弱の税率となります。標準年収穫では税引き後に農民に86束、玄米284kgが残り、さらに調庸税の約15束を課されても、玄米234kgが手元に残ることになります。先の夫婦と子供3人家族では85kg/年・人となります。

なお、日本書紀を参照すると、租税について、大化二年令では田租2.2束、町租22束ですが、白雉三年令では田租1.5束、町租15束と変わっています。ただ、班田収受の実施の流れを確認しますと、行政実務規定を定めたとされる飛鳥浄御原宮令の発布が持統3年6月、戸令の規定に従い広域での戸籍整備への準備命令の発布が持統3年閏8月、戸籍確定の実施が持統4年9月、整備した戸籍に従い畿内での班田実施の為の役人派遣が持統6年9月との流れとなっています。この流れの中で、持統6年9月時点でどのような租税規定になっているかは不明ですが、制度の施行当初は広域での慣習とされる収穫1束は面積5歩、田租1段1束、町租は安い方の15束だった可能性が高いと思います。

最初に、今回は律令体制の基盤である水田からの収穫量を中心に扱います。そのため、稲(お米)を話題としますが、お米関係の情報は立場により同じものでも見方は色々とあります。弊ブログでは稲から得られるお米の可食量の情報については農林水産省のものを優先します。また、文中の玄米は現在の二分~三分舂き程度に精米されたお米(舂米)のことと考えて下さい。加えて、江戸食文化からの与太話ではなく、中部以西の農村・漁村の人々を庶民階層と想定しています。

今回も万葉集の歌に直接には関係しませんが、万葉時代の社会情勢を考えるには重要なものと考えます。つまり、人々が万葉集の歌を詠う時、社会が明るい雰囲気の中で詠っていたか、それとも暗く閉塞感のある雰囲気の中で詠っていたかです。弊ブログは、おおむね、あっけらかんと明るい雰囲気の中で歌を詠っていたと考えます。

ところが、一般的には万葉時代の、特に皇親政治の時代、農民や庶民は困窮し、政治は混乱の時代で、暗く閉塞感と社会矛盾に満ちたものであったはずと、断罪します。

なぜか、

昭和時代、万葉時代の農業生産性を研究している人たちの内、大半の研究者の研究成果として、主に水田耕作からの収穫に税収を依存する律令体制にあって、その課税規定、稲作生産量、農民の生活環境を勘案すると、標準的な農民は水田耕作から生活が維持するだけの稲が手元に残らないために生活が維持できず、その律令制度に基づけば政体は存続しないと云う結論を得ています。つまり、政治は行き詰っており、庶民は社会矛盾に困窮していたとします。

一方、万葉時代の中心時代となる飛鳥藤原京から平城京時代においては、その時代の経済成長及び人口増加をそれ以降の明治中期までの時代とを比較すると、一番、成績が良かった時代となっています。つまり、万葉時代の農業生産性と課税に対する研究成果が史実と大きく乖離しています。つまり、従来の学説は思想であって、学術としてはフェイクニュースの類として扱う以外、取り扱いが困難です。

歴史認識として、万葉時代の入り口となる皇極天皇の時代、国家の中心部にあっても板葺建築物が最新の宮殿建物(飛鳥板蓋宮)ですが、平城京時代には銅重量約450トンの東大寺の金銅廬舎那大仏像を造り、その巨大な堂屋を瓦葺建築物で建立することが可能となっています。およそ、当時としては世界最先端の工業技術と実施能力を保有しています。人口も約400万人から約550万人へと増加し、体格も昭和中期と同等まで向上しています。他方、平安時代ではこの万葉時代を超えることは無く、漸減の傾向を示します。672年の壬申の乱から758年の東大寺大仏殿の建立までが86年間で、この間を日本と云う国は全速力で翔り、結果、後期平城京と全国の国衙・郡衙の建設、約400隻の軍艦建造、さらに東大寺の大仏を頂点とする全国の国分寺・国分尼寺の整備を実施しています。万葉時代とは上古にあって、それだけの国力を有しています。

他方、このような歴史的事実とは違い、万葉時代の農業生産性と税制を研究する研究者の大半は、彼らの研究が正しければ、そのような経済活動は成立しないと主張します。一般に現在でも信じられている「飛鳥・奈良時代の農民の生活は困窮していた」との考え方は、昭和時代に行われた万葉時代の農業生産性と税制の研究成果に依存します。ただ、日本以外のアカデミーの世界では、研究成果が示す社会情勢と実際の社会情勢が乖離していた場合、研究が間違えていたと判定します。一方、日本の日本語だけに依存する人文研究分野では、その世界のアカデミーにリンクしていない特性を生かし、研究の成果が正しく、史実が間違っていると思想します。

ちなみに昭和時代の認識では、柿本人麻呂が万葉集で詠い上げる飛鳥藤原京の存在自体を否定し、最大の可能性を高市皇子の私邸規模としています。そのため、現在の歴史区分にあっては飛鳥浄御原宮、飛鳥藤原京、前期平城京との文化区分が必要ですが、昭和期は飛鳥浄御原宮、平城京と区分します。そのため、万葉集では重要歌人である柿本人麻呂の「存在しない飛鳥藤原京時代」の活躍を認めないのが従来の認識です。その表れが宮廷からの放逐説や遊行詩人説です。さらに、日本語だけに依存する人文研究分野の欠点の典型的な例として、奈良時代の庶民の食事献立の報告がそれです。一番肝心な、摂取カロリーと人が生存する為に維持すべき基礎代謝カロリーとのギャップについては検討していませんし、あらかじめに設定した結論優先ではそのギャップに触れることが出来ないのです。「農民の生活は困窮していた」との予定結論を優先する場合、その研究過程で人が生物として生存できない、奈良時代特有の体格向上報告と合致しない、などの学問上の事実を検討することが出来ないのです。そこを十分に検討すると農民は十分な食事が摂れていたことになり、「農民の生活は困窮していた」との予定結論と矛盾することになります。英文論文として国際的な研究誌に投稿すれば、標準的な論文精査の段階で検討不十分として弾かれるのは必然ですが、国内人文系では師弟関係を配慮した優秀論文となります。

気を取り直して、

標準的な上古研究者にあって農業生産性と税制を研究する場合、最初に律令規定を調べ、律令体制下の収入原則を次の延喜式の主税寮が定める規定を前提として採用します。

凡公田獲稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下下田一百五十束。地子各依田品、令輸五分之一。若惣計國內、所輸不滿十分之九者、勘出令填。但不堪佃田、聽除十分之二。其租一段穀一斗五升、町別一石五斗、皆令營人輸之。

この延喜式の規定では公田の面積の単位の記述がありません。参考に、律令時代の面積規定を現在の単位で示しますと、一段が約0.12haで、一町が約1.2haです。

公田の面積の単位を確認する為に調べますと、平安時代の規定ですが『令集解』に「束稲舂得米五升」とあり、これに律令時代の計量桝の研究と組み合わせると、一束の稲を脱穀・精米すると大桝基準で玄米五升(現代の二升:玄米重量3.3kg)が得られることが判ります。つまり、延喜式の規定からすると、上田では玄米換算では1650kg、中田では1320kg、下田では990kgが律令運営上の基準水稲収穫量です。(注:農林水産省HPで、籾米100gを脱穀すると玄米80g、それを精米すると精米72g。精米1.5kg/升は玄米1.67 kg/升に相当。)

水稲収穫量は江戸期後半での公称が約150kg/反(10a)、明治期後半での公称が約200kg/反(10a)ですので、先の「凡公田獲稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下下田一百五十束。」の規定は一町当りが相当となります。先の数字が一町当りとしますと、上田では138kg/10a、中田では110kg/10a、下田では83kg/10aとなります。江戸期後半での公称で約150kg/10aの収穫量と比較すれば、妥当との評価となります。これを当時の公田の班田規定に合わせるために「一段」の単位面積で再換算すると、上田では165kg/段、中田では132kg/段、下田では99kg/段の収穫量となります。

班田収受の規定では男子が2段の田、女子が男子の2段に対して2/3の面積の田を貸与します。ここで、奈良時代の朝廷が税収基礎とした公田の平均収穫量については喜川新六氏たちが唱える「班田収授では上田を基準にし、上田が不足する場合は換算係数を使って上田相当の面積となる中田や下田を班田していた」との説を採用し、上田を基準とします。班田面積規定から平年作基準での一人当たりの収穫量は、男子では330kg/年、女子では220kg/年となります。

律令で規定する公田の収穫物に対する国税として、国の田租が慶雲三年(706)の詔から1段当たり1.5束、奈良時代中期以降の法定外の国税に相当する出挙が約3束、また、白雉三年令に従えば市民税に相当する町租として15束が課せられますから、上田の1段当たりの標準収穫量50束に対し19.5束(39%)が租税として課せられます。ここから班田規定に於いて、平年作で税引き後に農民の手元に残る収穫量は男子では玄米で201kg/年-2段、女子では134kg/年-2x2/3段となります。

万葉時代の上田基準としたときの税引き一人当たりの収穫量が多いのか、少ないのかの比較で、江戸時代の農民の米消費量とで比べてみたいと思います。調べますと、江戸時代の農民の米消費量の研究をしたもので「近世後半における百姓の米の消費量とその地域性(有菌正一郎:1996)」と云うものがあり、そこでは享保六年(1721)の、総人口、水稲生産量、農民以外の人口と推定米消費量(150kg/年・人)、種籾の保管量、などを仮定し計算すると、農民一人当たりの米の可能消費量として51kg/年・人の数値を示しています。なお、その計算で種籾の保管量を近世並に揃えると、米の可能消費量は最大75kg/年・人まで増えるとします。お米の調理方法を農村・漁村部での標準の糧飯調理としますと、副材と合わせれば、十分に必要カロリーは得られることになります。

研究論文「農村の『食』の変容からみた近代史―農村調査資料に聴く(野本京子;2019)」やエッセー「炊くか蒸すか、それが問題だ(高倉洋彰;2015)」などが示すように、日本は弥生時代から明治・大正時代までの農民・漁民の日常的な米の調理方法は「糧飯」です。つまり、「炊き込みご飯」、「おじや」や「雑炊」のようなもので、米と副材とを同時に調理して、カサ増を行いますから、江戸時代の江戸市中で生活する武士・職人が炊いたご飯と漬物の食事スタイルで150kg/年・人の米を消費することに対し、糧飯スタイルであれば51kg/年・人の消費量でも、副材と総合して必要カロリーや栄養は摂取可能でした。そのお米に対する江戸期の農民の可能消費量51kg/年・人に対し、万葉時代の男子の201kg/年・人の数字はかなり大きなものです。仮に夫婦と子供3人としても1人当たり67kg/年・人の数量です。

このように班田収授での班田面積、標準収穫量に税率からすると、「農民の生活は困窮していた」とはなりません。そこで、昭和時代の原島礼二氏に代表されるように、班田収授で貸与される田とは純粋な可能耕作地だけでなく、田の周囲の畔、用水路、傾斜地、その他の耕作不適な土地が含まれ、朝廷は地図上で男子に2段、女子に2段の2/3の土地を与えたに過ぎないと提案し、その時、非耕作地の割合として12~44%の数字を提示します。これにより、万葉時代の男子の標準収穫量を玄米換算113~177g/年・人になると主張します。さらに、昭和時代の原島礼二氏の時代、律令の「戸」の定義を、夫婦と子供だけの核家族だったとし、核家族では庸役や兵役などの割り当てで、働き頭の夫を徴用されて残された妻一人では十分な耕作は出来なかったと主張します。この提案により「農民の生活は困窮していた」の結論を得ます。

ここで重要な指摘をしますと、大化の改新時代以前の租税や売買に対する耕作地への慣習的な認識は、土地が持つ生産能力と広さを勘案して、稲束で一束を生産できる面積を一代(しろ)と生産量から土地の面積評価を慣習的に行います。土地の生産力を基準としますから、地域や環境で一代の面積は変化します。この慣習法があったために、慣習法での1段=250歩(3.3m2 x 250 = 8.25a)から大化二年の大化の改新時での1段=360歩(3.3m2 x 360 = 12a)へと改定した後も、大化二年令で定めた規定の1段当たりの田租2.2束、町租22束とは別に慣習法の1代(=5歩)1束を下にした、課税率50代(=1段)当たり1束の課税慣習を守っていたとします。つまり、大和地方慣習の1段の面積が250歩(8.3a)から大陸の尺度を使う律令制度により1段の面積が360歩(12a)に変わり、呼称「1段」の実質面積が増えても、呼称「1段」に対して課税の稲束は同じだったのです。このため、農民には実質の減税でした。これは慶雲三年(706)になって、白雉三年令の1段当たり1.5束を再確認することで、従来の慣習法下での租税水準に戻しています。

昭和時代の原島礼二氏たちは、このような事情を知っていて知らないふりをしますが、万葉時代の土地の面積の計算・測定では、実際の土地の生産能力を取り入れていて、耕作が出来ない水路、傾斜地、ガレ地などは班田対象にならないのです。平野部で条理の土地整備が行われた場所では正確に面積で班田を決定し、その時、土地の生産能力に合わせて上田、中田、下田の区分を設けて税負担の公平性を保ちますが、山間地では1代(=5歩)1束の慣習的な収穫比率から導かれる面積から班田を割り当てます。従って、昭和時代の研究者が自説維持のためにひねり出した「ある種の詐欺行為」を前提とした、耕作が出来ない土地を耕作地として班田することは当時の慣習法や行政実務からするとありえないのです。逆に原島礼二氏たちは山村などの変形地を、誰が、どのように、その面積や地形の測量をしたかを説明する必要があります。また、上・中・下の田品区分の下で、非耕作地を含む班田に対する課税技術とその規定を示す必要があります。ただ、平成以降では、田品区分による課税調整の規定が見つかっていないので、田品区分を面積加算による補償・救済で対応した説が有力です。

他方、律令時代の役人は変形地であれば、人の指を使い、その田での収穫量を稲束数として計測し、収穫1束は面積5歩の慣習的単位を下に360歩=72束を1段の土地と記録します。このような実態を受けて、測量史の研究家は「日本の土地に対する慣習として成人男子1人を養う土地の面積を1段としている。このため、単位面積はその土地の生産能力に関係するから地域により1段当たりの面積が異なっている」と報告します。

加えて、昭和時代の研究者が見落としていた問題で、続日本紀での詔や公布、また、延喜式などの規定からすると、農民は調税や庸税を原則として稲束で代替納付します。国は調税や庸税として地域に特産物などを割り当てますが、それらは朝廷で定めた品質と規格を確保するために専門の工人、職人、猟師、漁師などにより調達・製造され、その調達費用を一般の農民たちは調布から換算された稲束で支払います。慶雲三年(706)の詔以降、庸税は正丁一人当たり1丈3尺相当が割り当てられています。延喜式の祿物價法に定める、物品と稲束の交換比率では運搬費用を特段に考慮しなくて良い畿内では「庸布一段九束」とあり、また、養老元年(717)の規定では2丈8尺(正丁2人分相当の庸布)を1段としますから、畿内では正丁1人の庸税相当となる布1丈3尺は稲束換算で約4束強となります。

また、延喜式の主税寮に、綾を織る職人の日当規定の計算基準として次のような規定があります。一方、綾と云う布製品の調税は主計寮では一窠・二窠で正丁七丁成疋、雜羅で正丁三丁成疋と規定します。

諸國織成綾一疋單功、一窠、二窠卌日、雜綾、羅卅四日、兩面卅日。其織手給食日米二升、鹽二勺、手力米一升五合、鹽一勺。

一窠や二窠の綾布を例に取りますと、一疋の一窠綾布は正丁7人分の調税相当です。この時、職人は、40日の労働日数で一疋の一窠綾布を織り上げて納入する生産能率規定に対して、その間の労働対価として給食費として米80升と塩80勺、手間賃として米60升と塩40勺、都合、米140升と塩120勺の支給を受けます。つまり、農民1人当たり米20升と塩17勺強の費用分担となります。また、主計寮の諸國輸庸の規定では正丁への分担割合で米三斗と鹽一斗五升とを列挙しますから、米20升と塩17勺強の分担は米換算で20升3合強に相当します。つまり、舂米賃を別にすれば調税として農民1人当たり稲4束強の分担となります。

まとめますと、班田収授の規定から班田を受けた農民は、上田2段から稲100束の収穫を得て、田租税などで39束、庸税で4束強、調税で4束強を課税され、税引き後に52束の稲束が残ります。これは玄米換算で172kgです。先の夫婦に子供3人がいる家庭を想定すると玄米306kgが手元に残り、1人当たり61kg弱となります。これは、ほぼ、江戸時代の農民よりやや多い食料確保です。なお、租税39束の内、30束(77%)は町租として運脚の日当・旅費、道路・用水路の工事や新規開墾などで庸作業での日当として消費されますし、また、鉄鍬や馬などの購入費用に充てられ、それらが開墾を希望する農民に貸与されます。このように租税の一定程度は、農民たちの生活改善事業や日当として還元されます。

ここで、正丁は税引き後収入が玄米換算で172kgに対し、女性は子育ての為に田租以外は非課税で手取り収入が134kgです。農民は肌身で兵役などの別の税負担を感じていますから、生まれた子の戸籍登録の場面では経済性を勘案して、男の子の登録は「戸」を守るための最低限にし、それ以外の男の子を女の子として登録したと考えます。

ただ一方、原島礼二氏たちが指摘する班田での不耕作地が実際の班田の12~44%を占めるとの説が正しく、また、班田からの収量が中田相当(132kg/段)ですと、5人家族の1人当たりの玄米量は22~34kgです。この場合、「税に困窮した農民は、核家族の家庭を維持することが困難だった」との結論を導き出すことは容易となります。彼らの説では「家」を維持するための基本収量が全くに足りないのですから、1人の戸主に複数の血族がぶら下がる大家族制を前提に戸籍登録で細工をして実収入を増やすと云うような水準ではありません。夫婦が子供を持つ「家」と云う基本単位自体が成立しないのです。

なお、現代の稲遺伝子研究から、万葉時代には水田での温帯ジャポニカ種による稲作だけでなく、荒開墾地の畑で縄文時代からの熱帯ジャポニカ種が陸稲として栽培されていたと推定されています。さらに土壌のプラントオパール分析などからは荒開墾地の畑には別に粟や麦なども栽培されていたと推定されています。このように、万葉時代、水田に限定しなければ、耕作可能な土地は、まだ、十分にあったと考えられ、班田収授による課税対象とはならない収穫が別にあったことになります。以前に扱いました防人に関わる規定で紹介したように、九州赴任地で班田に不適な土地を防人に貸与して耕作を行わせる規定が有るように、それが当時の土地の実態を示すものと考えます。またこれらの状況が二つの墾田法が発布された背景なのでしょう。

上古代の律令政治が行われた時代、藤原氏が政治を席捲するまでは、朝廷は人事に見るように非常に公平性とバランスを重視した政治を行っています。そこからすれば、喜川新六氏や赤松俊秀氏が指摘するように、班田は上田相当の収量が得られるように公平に土地は配分されたと思われます。この前提が成立するなら、万葉時代の農民は幼児を含めた家族にあって1人平均61kg/年の穀物を食べることが可能です。これは江戸時代中期から明治初期の農民の生活よりもやや多い水準です。現代風の白米を炊いたご飯とおかずの食事ではなく、炊き込みご飯やおじやのような糧飯ですが、十分に食べることは可能だったと思われます。農民層が十分に食べられるという社会情勢が、結果、東大寺の大仏という姿に現れたと考えます。

参考資料:班田が上田相当であったとの説の紹介

『古代日本における農業生産と経済成長 ―耕地面積,土地生産性,農業生産量の推計―(高 島正憲 2016)』より、抜粋紹介

「穫稲量として最大の500束とする喜川新六および赤松俊秀の研究によれば、(1)農民に班給された口分田は原則として全部上田であり、不足の場合は中田・下田によって補われて上田の場合と同じ収穫(500束)を得られたはずであること、(2)瀧川と澤田が依拠した山品別の法定収穫稲数はあくまでも地子算定の基数であって,必ずしも実収の収穫高を表していないこと、(3)弘仁式制定当時の田租法は過去の租法と同じ考えに基づいており、それは1町から500束の収穫をあげることが可能であるという前提に立っているとの理由などから、通常は町別500束を上下する収穫量はあったものと推定している。」

補足資料;抜粋資料:不三得七法からの農民の税引き後収入の考察

『古代日本における農業生産と経済成長 ―耕地面積,土地生産性,農業生産量の推計―(高 島正憲 2016)』より、抜粋紹介

「不三得七法とは、古代において田租収入を維持するために、国ごとに田租徴収予定額の70%を確保することを目的として実施された政策で、古代の田租徴収の基準となっており、その規定は、(1)収租率は名目上100%で、税収の対象となっている田地(口分田)はすべて上田と仮定され、(2)普通の作柄の年においても、口分田から1割を控除して、残りの9割の出地はその3割の損田の計上を認めるものであったとされている。よって、1町の口分田を耕作する戸があった場合、その口分田の10%(0.1町)は控除され、残り0.9町の口分田から70%の田租が徴収されることになり、その田地は500束の収量が見込まれる上田であるから、315束が計上されることになる(0.9町×500束×70%=315束)。」

注:弊ブログでは「70%の田租が徴収される」については、田租の徴税本則が収穫量500束/町であるところを収穫量315束/町として比例計算すると解釈しています。この場合、本則の田租1.5束と町租15束の合計16.5束が16.5 x 315/500 = 10.4束となり、これに種籾貸出料金である出挙の約3束が課税され、都合、14束弱の税率となります。標準年収穫では税引き後に農民に86束、玄米284kgが残り、さらに調庸税の約15束を課されても、玄米234kgが手元に残ることになります。先の夫婦と子供3人家族では85kg/年・人となります。

なお、日本書紀を参照すると、租税について、大化二年令では田租2.2束、町租22束ですが、白雉三年令では田租1.5束、町租15束と変わっています。ただ、班田収受の実施の流れを確認しますと、行政実務規定を定めたとされる飛鳥浄御原宮令の発布が持統3年6月、戸令の規定に従い広域での戸籍整備への準備命令の発布が持統3年閏8月、戸籍確定の実施が持統4年9月、整備した戸籍に従い畿内での班田実施の為の役人派遣が持統6年9月との流れとなっています。この流れの中で、持統6年9月時点でどのような租税規定になっているかは不明ですが、制度の施行当初は広域での慣習とされる収穫1束は面積5歩、田租1段1束、町租は安い方の15束だった可能性が高いと思います。