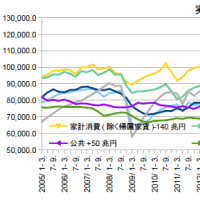

1-3月期のGDPは前期比が-0.5%、年率で-2.0%に沈んだ。家計消費(除く帰属家賃)が前期比-0.8%、寄与度が-0.5もあるのだから仕方がない。正直、ここまで落ちるとは思っておらず、デフレーターが前期比で1.1%も上がったのが大きい。名目では前期比+0.2なので、いかに値上げがきつかったかが分かる。この一年は、名目が増で実質が減。前年度の名目が急増で実質が増とは異なる展開だった。

………

楡井誠先生の『マクロ経済動学-景気循環の起源の解明』は、理論の本だけど、興味深い内容だった。リアルビジネスサイクル理論のミクロ的基礎づけを土台としつつ、自律的に大きな変動が起こることを、べき乗則をカギに理論化したもので、その一節に、物価変動の説明も出てくる。デフレのノルムが染みついた日本経済で、2022年に、突然、一斉値上げが起こった理由を明らかにしてくれているように思える。

むろん、値上げは、ウクライナ戦争勃発からの資源高や円安が理由ではあるけれども、徐々に進むのではなく、コスト増の閾値を超えたところで、連鎖反応的に値上げか起こり、デフレからインフレへと一気に局面が展開していく様は、そこに何らかのメカニズムが存在するわけである。コスト増が大きかったから、変動も大きかったという単純な理解以上のことが見えてくる。

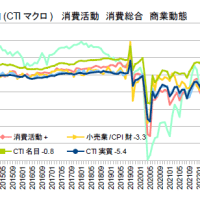

こうしたインフレへの転換は賃金でも見られ、予想以上の引き上げをもたらしたものの、2023年度に入ると、消費は、名目でも伸びが鈍化し、実質では減少傾向となる。消費での転換はどうなったのか。2022年度には、コロナ禍から消費の回復過程で、可処分所得には余裕があったのに対し、2023年度には、余裕を使い果たした上、緊縮財政で可処分所得を殺いでしまったため、動向は失われたのだった。

(図)

………

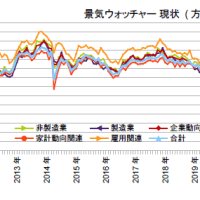

楡井先生の『動学』の着想は、ショックに拠らない自律的な景気変動を理論的に表現するというものである。正直、筆者も、リアルビジネスサイクル流の不均衡のない理論はどうかと思っていたが、現実の日本経済は、1997年にデフレに転落してから、景気変動がほとんど感じられないものになってしまった。正確には、ショックで落ち込んで回復する過程はあっても、景気が加速することなく、低空飛行を続けてしまう。

そうなると、理論的に知りたくなるのは、なぜ変動しなくなったかである。メカニズムとしては、財政が自動的に緊縮で需要を削減してしまい、変動にブレーキをかけるためだ。自律的な変動によって設備投資が盛んになり、景気が加速している局面では、これを上手く利用しなければならないのに、財政が「均衡」を目指し、需要を削り、意図せず抑制してしまうのである。

(今日までの日経)

少子化、欧州で再加速。観光・半導体で地方に力。GDP年率2.0%減 「強い内需」へ改革急務。NY株一時4万ドル。上場企業、今期4%減益予想。5大銀、今期も最高益へ。

………

楡井誠先生の『マクロ経済動学-景気循環の起源の解明』は、理論の本だけど、興味深い内容だった。リアルビジネスサイクル理論のミクロ的基礎づけを土台としつつ、自律的に大きな変動が起こることを、べき乗則をカギに理論化したもので、その一節に、物価変動の説明も出てくる。デフレのノルムが染みついた日本経済で、2022年に、突然、一斉値上げが起こった理由を明らかにしてくれているように思える。

むろん、値上げは、ウクライナ戦争勃発からの資源高や円安が理由ではあるけれども、徐々に進むのではなく、コスト増の閾値を超えたところで、連鎖反応的に値上げか起こり、デフレからインフレへと一気に局面が展開していく様は、そこに何らかのメカニズムが存在するわけである。コスト増が大きかったから、変動も大きかったという単純な理解以上のことが見えてくる。

こうしたインフレへの転換は賃金でも見られ、予想以上の引き上げをもたらしたものの、2023年度に入ると、消費は、名目でも伸びが鈍化し、実質では減少傾向となる。消費での転換はどうなったのか。2022年度には、コロナ禍から消費の回復過程で、可処分所得には余裕があったのに対し、2023年度には、余裕を使い果たした上、緊縮財政で可処分所得を殺いでしまったため、動向は失われたのだった。

(図)

………

楡井先生の『動学』の着想は、ショックに拠らない自律的な景気変動を理論的に表現するというものである。正直、筆者も、リアルビジネスサイクル流の不均衡のない理論はどうかと思っていたが、現実の日本経済は、1997年にデフレに転落してから、景気変動がほとんど感じられないものになってしまった。正確には、ショックで落ち込んで回復する過程はあっても、景気が加速することなく、低空飛行を続けてしまう。

そうなると、理論的に知りたくなるのは、なぜ変動しなくなったかである。メカニズムとしては、財政が自動的に緊縮で需要を削減してしまい、変動にブレーキをかけるためだ。自律的な変動によって設備投資が盛んになり、景気が加速している局面では、これを上手く利用しなければならないのに、財政が「均衡」を目指し、需要を削り、意図せず抑制してしまうのである。

(今日までの日経)

少子化、欧州で再加速。観光・半導体で地方に力。GDP年率2.0%減 「強い内需」へ改革急務。NY株一時4万ドル。上場企業、今期4%減益予想。5大銀、今期も最高益へ。