●

聴いた演奏会、観たオペラを書いてます。

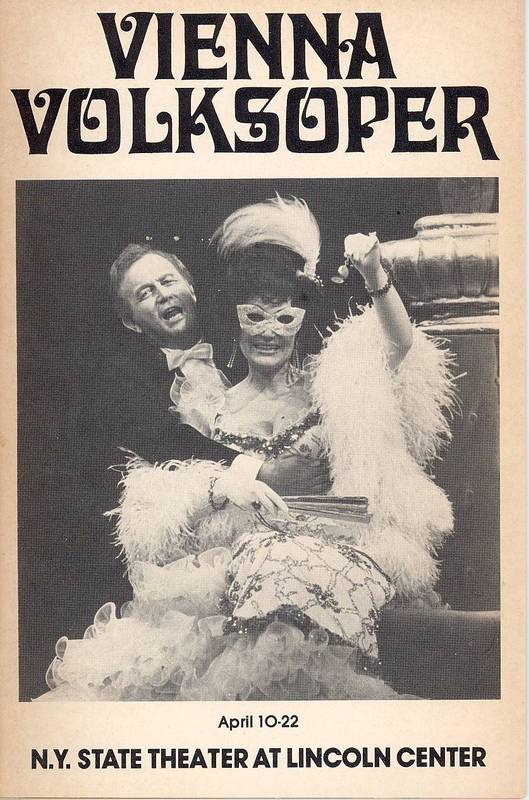

今日はMETの角隣り、エイヴリー・フィッシャー・ホールの向かいにあるステイト・オペラより。

見事に、知らない名前が並びました。

●

1984年4月19日(木)8:00pm

ニューヨーク・ステイト・オペラ

.

ヨハン・シュトラウスⅡ/こうもり

.

ガブリエル/ピーター・ミニク

ロザリンダ/ヒルデガルト・ウアマッヒャー

フランク/カール・デーンヒ

オルロフスキー/ダグマー・ケッラー

アルフレッド/イゴール・フィリッポヴィック

ファルケ/ロバート・グランツァー

ブラインド/ハインツ・ヘルベルク

アデーレ/アンドレア・シャンドン

イーダ/グッギ・レーヴィンガー

フロッシュ/オッジー・コルマン

.

カール・デンヒ演出

キャスパー・リクター指揮

ウィーン・フィルクスオーパー

.

バレー

ポルカ/雷鳴と電光

ワルツ/美しき青きドナウ

●

ウィーン・フォルクスオーパーが今アメリカにきているということさえよく知らなかったのだが、同じ仕事場で仕事をしている人に余ったチケットをもらい一緒に行く。

オーケストラ・ピットにはいっているメンバーは40人~50人で編成は大きくない。

最初の例の序曲を聴いたときこの先いったいどうなるのかとこちらが心配になるほどへただった。ウィーンと聴くとどうしてもウィーン・フィルのような超一流なものを思い浮かべてしまうので、このような技術がよくオーストリアで通用しているものだなあと考えてしまった。

しかし、聴き進むにつれてそのような考えはどこか遠い彼方へ飛び去ってしまった。これはオーケストラだけのアンサンブルをどうのこうのいうレベルのものではなく、あくまでも歌、セリフ、バレエ、そしてオーケストラと一体となった姿をトータル的にとらえてこそ初めて意義のあるものになるということがよくわかった。オーケストラはひたすら伴奏になりきってしまうような音楽であり、また実際、音楽さえセリフ(会話)の伴奏になってしまうようなところさえある。

ドイツ語がかくも軽妙に語られるのを聴くのは初めてであり、また、そのバレエのなんと華麗なこと。全く技術を感じさせない。私たちは生まれたときからこのようにうまくできたのだと言わんばかりの身の動きである。

そしてアメリカ人がヨーロッパを見る目。故郷がそこにあったと言っている。

おわり

●