2018年8月23日(木) 7:00-9:25pm ブルーローズ、サントリーホール

野平一郎 オペラ「亡命」(2018) (世界初演) 65+52

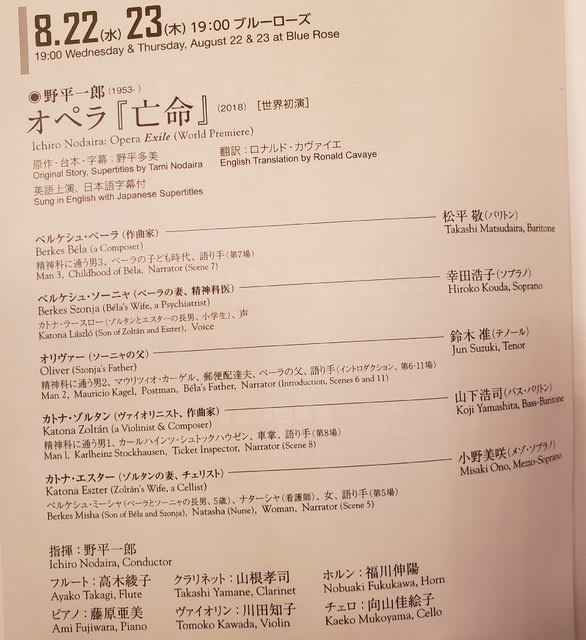

キャスト

作曲家、ベルケシュ・ベーラ、松平敬(Br)

ベーラの妻、ベルケシュ・ソーニャ、幸田浩子(S)

ソーニャの父、オリヴァー、鈴木准(T)

友、カトナ・ゾルタン、山下浩司(BsBr)

ゾルタンの妻、カトナ・エスター、小野美咲(Ms)

他

指揮、野平一郎

フルート、高木綾子

クラリネット、山根孝司

ホルン、福川伸陽

ピアノ、藤原亜美

ヴァイオリン、川田知子

チェロ、向山佳絵子

指揮、野平一郎

●

イントロダクション 10

第1場 9

挿入部 6

第2場 3

第3場 12

挿入部2 4

第4番 12

第5番 7

挿入部3 2

Int

第6番 5

第7番 11

第8番 9

第9番 8

第10番 4

第11番 5

エピローグ 10

●

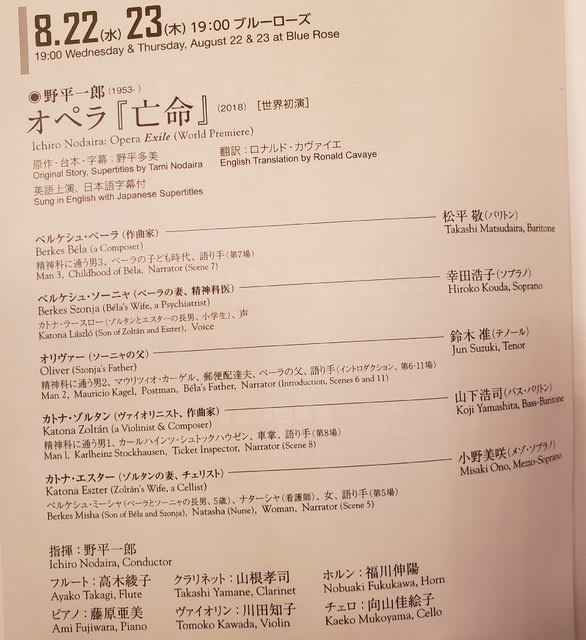

全配役

作曲家、ベルケシュ・ベーラ、松平敬(Br)

ベーラの妻、ベルケシュ・ソーニャ、幸田浩子(S)

ソーニャの父、オリヴァー、鈴木准(T)

友、カトナ・ゾルタン、山下浩司(BsBr)

ゾルタンの妻、カトナ・エスター、小野美咲(Ms)

精神科に通う男1、山下浩司

精神科に通う男2、鈴木准

精神科に通う男3、松平敬

ベーラの父、鈴木准

ベルケシュ・ベーラ子供時代、松平敬

ベルケシュ・ミーシャ、小野美咲

カトナ・ロースロー、幸田浩子

マウリツィオ・カーゲル、鈴木准

カールハインツ・シュトックハウゼン、山下浩司

郵便配達夫、鈴木准

車掌、山下浩司

看護師ナターシャ、小野美咲

女、小野美咲

語り手(第5場)、小野美咲

語り手(第6、11場)、鈴木准

語り手(第7場)、松平敬

語り手(第8場)、

声、幸田浩子

●

原作・台本・日本語字幕、野平多美

英語翻訳、ロナルド・カヴァイエ

英語上演、日本語字幕付き

●

室内オペラの演奏会形式上演。歌手は5人、インストゥルメントは6人。精鋭による世界初演。オリジナル英語上演。日本語字幕付き。

歌手は5人だが配役としてはざっと18人、語り4人、声1人。と、実際のところは大規模なもの。歌い手が色々と兼務していて、コンサートスタイルとはいえ、役によってポジション替えをおこなっているのでわかりやすさはある。ただ、ワールドプレミエのイヴェントであることも踏まえ、プログラム冊子には、歌い手5人がどの役を歌うかという限りなくわかりにくい正規化をおこなってしまっているものを載せるのではなくて、登場人物に主眼を置いたものを書くべきだった。正規化は処理を行う上では便利だが、読み手には理解しづらいことが度々あるのであって、記載の筆を執った方の脳内回路を押し付けても、いいわけではない。とりあえず、上記に分解しておきました。18人4人1人、計23人の大規模なものでした。書くスペースは節約するのではなく、視覚からのインプットも含め、大きく取ったほうが良い。

ストーリーは、ざっくり、東側の二組の夫婦が、片方は西側に亡命成功、もう一方は亡命失敗、彼らの人生の機微を描いたもの。亡命失敗夫婦は失敗しそうというのが分かった時点で亡命をやめているので東側での生活は通常のもの、という点が、世界は違うけれども同じものさしで異種ワールドの対峙を可能にしている。

この日は休憩1回10分あったが、見たところぶっ続けのオペラですね。全11場、それにイントロダクションとエピローグ、それと挿入部が3つある。イントロダクションや第3場のように長いシーンは数セクションの集合体のようです。軽く2時間越えと思ったのですが、上記に書いたようにマイ腹時計だと正味2時間に少し満たないものでした。

配置は中央からしもてにインストゥルメントがセット、中央からかみてに歌い手たちが動き回ったり出入りを繰り返す。一部、ピアノ蓋に頭を突っ込んでの歌唱もありました。

●

ピアノの音から始まったオペラは、まるで、ブーレーズの自作自演のボックスセットをCDチェンジャーにかけて、シームレスに、限りなくエンドレスにフォーエヴァーに連続して聴いていく、そんな趣きが。

ブーレーズの響きに聴きなれたものにとって割と心地よいものであった。失礼な話かもしれないが、あながち失礼でも無いような気がするのは、劇中、ブーレーズの名前も出てくるからかもしれない。

プログラム冊子に各シーンをかいつまんだ文があるのでそれと字幕に出てくる第何場というあたりを合わせて読みながら舞台に目をやる。ですので、ストーリーを追っていくのは容易。

短いシーンはあまりなくて各10分前後で展開される。シーンとシーンの間の場面転換の音楽が割と濃くて味わい深い。上記の腹時計はシーンが終わって次に移るまでの場面転換を含んだものです。ト書き替わりの歌い手による動きといった味わいは無いものの、これら場面転換ミュージックは充実していたと思います。エピローグの終結部は得てしてコッテリしていて、余韻を含んだテイストを満喫できるもの、このオペラもそうで、このような深い余韻に準じるようにあった各場での場面転換の響きはなかなか聴きごたえのあるものでした。

コッテリなブーレーズが始終、はじけ飛んでいる。徹頭徹尾的と言えるかもしれない。

インストゥルメントは短めのフレーズをボキャボキャと繰り返し、変節しながら進行。ユニゾンのような響きから露骨な不協和音まで、空恐ろしいまで合っているアタックに耳が震える。

「亡命」時代の歌、「現在」における対話。歌と語りが錯綜する。

インストゥルメントの主張が歌と同じウェイトと感じる。音をかき分け耳を歌にスポットしてみると、あまりドラマチックな歌い口のもではなくて、淡々と進む。のは、歌い手にシーンに即した動きがないからなのかもしれないというところはある。

亡命失敗夫婦の声は成功夫婦より一段下げて設定していて、なにやら予定的ではある。

場に即した擬音効果的なものも交えつつの進行は、やっぱりインストゥルメントの雄弁さが前面に出てくるなあ。と。

歌により場が進む。滑らかとさえ言えそうな歌が続く。聴き心地が良い。なにか、劇的なものは排しているのだろうか。歌は耳心地よい。第6,7場で運命の分かれ道、第8場の西側シーン。音楽はこれまでと変わり、ゆっくりとした流れとなる。ここの描きは西側夫婦それに作曲者自身の心象風景のようなものが伝わってきましたね。

そのあとは西側メインのストーリー展開で、作曲家が職を得るまでの事を、色々と馴染みのある作曲家やオーケストラなどのネイムをだしながら。まあ、馴染みがあるといえばそれはそうだが、作曲家が音楽家を語るオペラ展開に、ちょっと、こそばゆくなるところもないではない。作曲家の名前が出てくるたびに、彼らの作品の引用があるような気がしたけれども、そもそもシュトックハウゼンなどの作品を口笛で吹けるほどのものは持ち合わせているわけでもなくて、きっと、錯覚なのかもしれない。

エピローグ前の第9,10,11場は音楽が少し緩んだようになるのは、西側の安堵の中での出来事だからか。

数セクションに分かれたエピローグの展開は歌がお見事でした。そして消え入るインストゥルメント、照明が落とされ音が消えていく。そこはかとなく漂うそれぞれの思い。

●

作曲者ご本人が言っているように、歌が突出しているというものではなくて、むしろ、室内楽の世界を指向している、その世界に納得の作品でした。

日常的なイタオペ、ドイオペの、いわゆる、オペララヴァーは、急激な場面展開、割愛されることによる効果的な激性、などといった展開を受け止めるリキがあって、想像力をガリガリと駆り立ててくれたりするもの。亡命オペラは状況や背景説明の語りが多くて、たしかにその事によって理解は増すが、ありていに言って余計なものと感じる。語りは取り去って、必要に応じて歌の歌詞の中にある程度織り込むといった形のほうがより効果的と率直なところ感じました。

観るほうが理解してくれるかなという心配が原作者のほうに先に立っている。どうだろうか。

●

なぜ今、亡命なのか、エピローグは雄弁だが物語の余韻。

ソ連崩壊前と後、両方の時代をまたにかけて書き続けているブライアン・フリーマントルのチャーリー・マフィンのシリーズもの。亡命と同じような構図の中の世界、崩壊後も同じ構図の小説を書き続けるのは並大抵のことではないと感じる。それでも面白さは続いていっている。そんなことを思い浮かべながら、野平さんの精力的な指揮愛も次の展開をねらっているように見受けられました。

問題提起とわかりやすい音楽、グロテスクなものは一滴も感じなかった正面突破のフレッシュな響き。野平ワールド、響きを満喫。

歌とインストゥルメントは悶絶レベルのハイレベルで、そのこと自体がテンションの高さを、軽く、示している。惚れ惚れするプレイに我を忘れる。こんな響きなら何時間でも聴いていたいわ。

ありがとうございました。

おわり

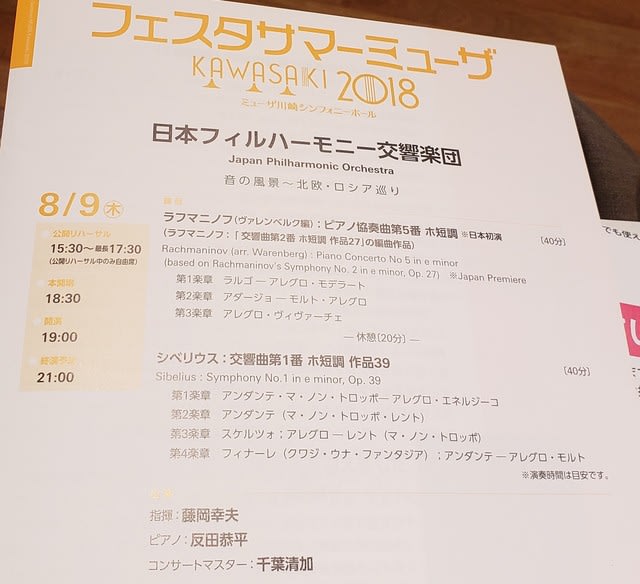

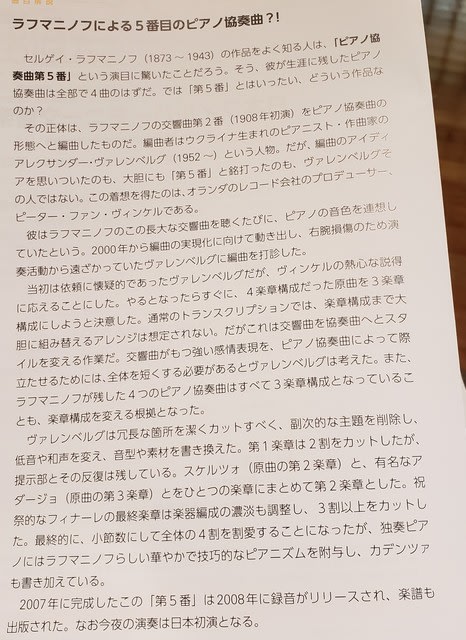

サマーフェスティバル2018