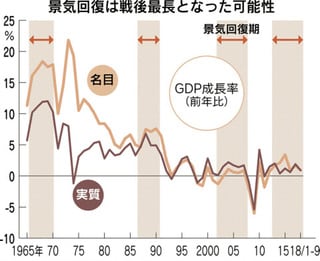

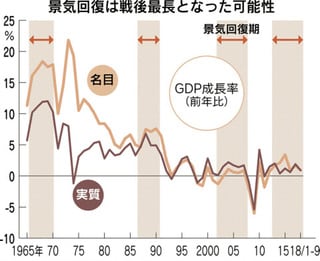

政府は、1月の月例経済報告で、2012年12月から始まった景気回復が、「戦後最長となった可能性がある」と発表した。

今日の日経の関連記事について、何の脈絡もなく、裏付けのある分析や資料もなく、独善と偏見を承知で、自身の感想を記し、「GDP成長促進と言う経済政策の誤謬」について、私論を展開してみたい。

まず、日経の記事のメインおよびサブタイトルを列記すると、

最長景気 円安・財政頼み

輸出改善、外需で企業は恩恵

伸びぬ賃金、消費停滞

生産性の底上げ急務

この簡潔なタイトルで、的確に、現状と将来の日本経済の状況を表していて、詳細を語る必要もなかろう。

問題は、この期間中の年平均の実質成長率は1.2%で、1969~70年のいざなぎ景気は11.5%、86~91年のバブル景気は5.3%で、これまで、戦後最長であった02~08年でも1.6%であって、最低であった。

極論すれば、この間に、名目GDP成長率がマイナスにならなかったと言うだけで、謂わば、誤差範囲の成長率であって、景気回復と言うシロモノでななかったと言うことである。

言い換えれば、ヨーロッパ諸国の長期停滞と殆ど様相は変わらず、アベノミクスが、旧態依然たる財政金融政策依存で、成熟化して活力を失ってしまった日本経済に活を入れるべき筈の第三の柱を活性化できなかった結果と言うべきであろうか。

景気を支えたのは、日銀の大規模な金融緩和がもたらした円安による輸出の増加と、政府の財政支出で、どうにか、企業業績は回復しただけで、

国民生活の方では、国内総生産(GDP)の6割近くを占める個人消費の伸びは6年間でわずか2%で、景気の回復が続いた筈にも拘らず消費がさえなかった一因は、社会保険料や税などを差し引いた可処分所得が抑えられていることで、昨夜のNHKの9時のニュースでは、実質可処分所得の増加はマイナスであったと放映していた。

国民に、戦後最長となったと言う経済回復の実感が全くないと言うのが、問題なのである。

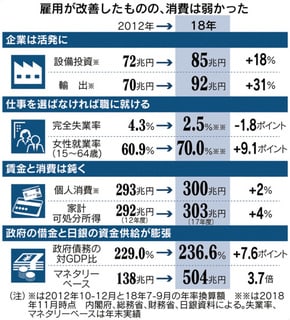

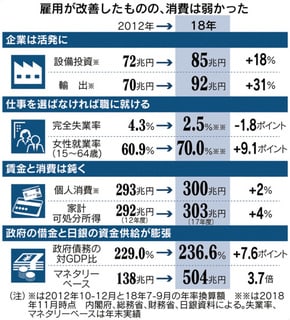

上記は、日経の記事の表を借用したのだが、

人手不足は深刻で仕事を選ばなければ誰もが職に就ける「完全雇用」状態にあって、人手を確保するための賃上げも広がったと言うのだが、労働需給の引き締まりによる賃上げの効果が、構造的な要因で抑えられた可能性もある。と言う。

医療・福祉の就業者数は18年11月に858万人と12年より2割以上増えたのだが、介護などの賃金はIT(情報技術)や金融業などに比べれば低く、賃金が低い業種の雇用が増えても、全体で見た家計所得は増えにくい。

それにしても、6年間で、可処分所得の伸びが4%とは、非常に低く、アメリカ経済が、経済格差が異常に拡大した上に、何十年も勤労者の実質賃金が上がらず、中間階級の崩壊を来して、アメリカの資本主義そのものが危機に瀕しているのだが、日本経済も同じ状況になっているのではないかと思われる。

問題の解決には、経済成長、GDPの成長以外にないと言うのだが、そのための潜在成長率のアップには、「労働投入」「資本投入」、企業の技術進歩などを映す「全要素生産性」の3要素をアップする必要がある。

今回の景気回復では女性や高齢者の労働参加が進み、長くマイナスだった労働投入の寄与度がプラスに転じ、企業が設備投資に積極的になったこともあり、資本投入の寄与度もプラスだったと言う。

しかし、この現象は短期的なもので、少子高齢化で労働人口の下落傾向は長期的な趨勢であり、経済構造の成熟化で停滞状態に入った経済に多くの投資は見込めず、そうなれば、高度な人材を活用して、技術革新につなげるような政策を大胆に取り入れるなど、企業の技術進歩などを映す「全要素生産性」を、強力にアップする政策を追求する以外に、経済成長促進への道はない。

ここで問題となるのは、破壊的イノベーションによるシュンペーター型のイノベーション効果は別として、デジタル革命の急速な進歩で、企業の生産性アップの方向性は、AIやロボティックスの有効活用に傾斜して行くことは必定で、生産性は上がれども、むしろ、労働者を職場から駆逐して行く傾向を促進するだけであって、個人消費需要を減少させるので、潜在成長率のアップは疑問であり、むしろ、国民生活を圧迫して、益々、格差拡大を促進して、日本経済を窮地に追い込む心配が生じる。

最早、単純な生産性のアップは、従来の業務合理化や効率化による追及は無理であって、AIやロボティックスの積極的活用に移って行く。

今や、工場労働者はロボットに代わり、弁護士や会計士など高度なサービス業機能さえインターネットが差配し、高度な医療業務の多くさえインターネットやロボットが代替する時代となっており、生産性のアップの概念なり手段が、革命的変化を遂げているのである。

一番重要な論点は、今や、根本的に資本主義の経済構造が変質してしまって、イノベーションの多くが、経済成長の促進アップではなくて、経済の質の向上に回ってしまっていて、GDPのアップには繋がらなくなってしまったのだと言うことである。

早い話、ムーアの法則でドライブされた、インターネット関連のソフトとハードの異常な発展進歩には、目を見張るものがありながら、この驚異的な質の向上については、一切無視して、過去も現在も、その財とサービスの評価は、同じ価格体系で計算して、現在価格でGDP統計に計上されている。

家電製品初め、工業製品の大半は、持続的イノベーションの価値を体現して、過去の価格体系で評価すれば、異常に高騰している筈で、第二次産業革命以降、それも、第三次産業革命以降は、この傾向が顕著であるのだが、この膨大な価値増加は、GDP増、すなわち、経済成長には、アカウントされていない。

イノベーションの貢献した価値が、全く、国民所得計算には反映されず、経済成長には寄与していないと言う位置づけで、財とサービスベースでは、現在価値だけの評価と貢献なのである。

特に、日本の場合には、テクノロジー深堀の持続的イノベーションが主体で、殆ど、財とサービスの質の向上に転嫁されているので、GDP成長要因としての効果は少ない。

それに加えて、今後、潜在成長力アップの唯一の希望の星である「技術進歩などを映す「全要素生産性」」の向上、すなわち、企業の生産性アップの手段の大半が、AIやロボティックスの導入拡大に向けられて、雇用の縮小を来すと考えると、個人消費の減少・圧迫要因となって、むしろ、GDPアップの経済政策の効果を減殺する心配さえ生じてくる。

このような資本主義経済の大きな構造変化にも拘らず、従来通りのGDP至上主義的な経済成長政策に固守して、経済成長を議論していて良いのであろうか。

イノベーションについては、稿を改めたいと思っているが、今回は、まず問題を提起して注意を喚起しておきたいと思う。

いずれにしろ、膨大な国家債務を処理するためにも、日本が直面している多くの経済問題を解決するためにも、経済成長は必須であり、それ以外に解決手段がないとするなら、どうするのか、喫緊の緊急課題であり、猶予は許されない。

今日の日経の関連記事について、何の脈絡もなく、裏付けのある分析や資料もなく、独善と偏見を承知で、自身の感想を記し、「GDP成長促進と言う経済政策の誤謬」について、私論を展開してみたい。

まず、日経の記事のメインおよびサブタイトルを列記すると、

最長景気 円安・財政頼み

輸出改善、外需で企業は恩恵

伸びぬ賃金、消費停滞

生産性の底上げ急務

この簡潔なタイトルで、的確に、現状と将来の日本経済の状況を表していて、詳細を語る必要もなかろう。

問題は、この期間中の年平均の実質成長率は1.2%で、1969~70年のいざなぎ景気は11.5%、86~91年のバブル景気は5.3%で、これまで、戦後最長であった02~08年でも1.6%であって、最低であった。

極論すれば、この間に、名目GDP成長率がマイナスにならなかったと言うだけで、謂わば、誤差範囲の成長率であって、景気回復と言うシロモノでななかったと言うことである。

言い換えれば、ヨーロッパ諸国の長期停滞と殆ど様相は変わらず、アベノミクスが、旧態依然たる財政金融政策依存で、成熟化して活力を失ってしまった日本経済に活を入れるべき筈の第三の柱を活性化できなかった結果と言うべきであろうか。

景気を支えたのは、日銀の大規模な金融緩和がもたらした円安による輸出の増加と、政府の財政支出で、どうにか、企業業績は回復しただけで、

国民生活の方では、国内総生産(GDP)の6割近くを占める個人消費の伸びは6年間でわずか2%で、景気の回復が続いた筈にも拘らず消費がさえなかった一因は、社会保険料や税などを差し引いた可処分所得が抑えられていることで、昨夜のNHKの9時のニュースでは、実質可処分所得の増加はマイナスであったと放映していた。

国民に、戦後最長となったと言う経済回復の実感が全くないと言うのが、問題なのである。

上記は、日経の記事の表を借用したのだが、

人手不足は深刻で仕事を選ばなければ誰もが職に就ける「完全雇用」状態にあって、人手を確保するための賃上げも広がったと言うのだが、労働需給の引き締まりによる賃上げの効果が、構造的な要因で抑えられた可能性もある。と言う。

医療・福祉の就業者数は18年11月に858万人と12年より2割以上増えたのだが、介護などの賃金はIT(情報技術)や金融業などに比べれば低く、賃金が低い業種の雇用が増えても、全体で見た家計所得は増えにくい。

それにしても、6年間で、可処分所得の伸びが4%とは、非常に低く、アメリカ経済が、経済格差が異常に拡大した上に、何十年も勤労者の実質賃金が上がらず、中間階級の崩壊を来して、アメリカの資本主義そのものが危機に瀕しているのだが、日本経済も同じ状況になっているのではないかと思われる。

問題の解決には、経済成長、GDPの成長以外にないと言うのだが、そのための潜在成長率のアップには、「労働投入」「資本投入」、企業の技術進歩などを映す「全要素生産性」の3要素をアップする必要がある。

今回の景気回復では女性や高齢者の労働参加が進み、長くマイナスだった労働投入の寄与度がプラスに転じ、企業が設備投資に積極的になったこともあり、資本投入の寄与度もプラスだったと言う。

しかし、この現象は短期的なもので、少子高齢化で労働人口の下落傾向は長期的な趨勢であり、経済構造の成熟化で停滞状態に入った経済に多くの投資は見込めず、そうなれば、高度な人材を活用して、技術革新につなげるような政策を大胆に取り入れるなど、企業の技術進歩などを映す「全要素生産性」を、強力にアップする政策を追求する以外に、経済成長促進への道はない。

ここで問題となるのは、破壊的イノベーションによるシュンペーター型のイノベーション効果は別として、デジタル革命の急速な進歩で、企業の生産性アップの方向性は、AIやロボティックスの有効活用に傾斜して行くことは必定で、生産性は上がれども、むしろ、労働者を職場から駆逐して行く傾向を促進するだけであって、個人消費需要を減少させるので、潜在成長率のアップは疑問であり、むしろ、国民生活を圧迫して、益々、格差拡大を促進して、日本経済を窮地に追い込む心配が生じる。

最早、単純な生産性のアップは、従来の業務合理化や効率化による追及は無理であって、AIやロボティックスの積極的活用に移って行く。

今や、工場労働者はロボットに代わり、弁護士や会計士など高度なサービス業機能さえインターネットが差配し、高度な医療業務の多くさえインターネットやロボットが代替する時代となっており、生産性のアップの概念なり手段が、革命的変化を遂げているのである。

一番重要な論点は、今や、根本的に資本主義の経済構造が変質してしまって、イノベーションの多くが、経済成長の促進アップではなくて、経済の質の向上に回ってしまっていて、GDPのアップには繋がらなくなってしまったのだと言うことである。

早い話、ムーアの法則でドライブされた、インターネット関連のソフトとハードの異常な発展進歩には、目を見張るものがありながら、この驚異的な質の向上については、一切無視して、過去も現在も、その財とサービスの評価は、同じ価格体系で計算して、現在価格でGDP統計に計上されている。

家電製品初め、工業製品の大半は、持続的イノベーションの価値を体現して、過去の価格体系で評価すれば、異常に高騰している筈で、第二次産業革命以降、それも、第三次産業革命以降は、この傾向が顕著であるのだが、この膨大な価値増加は、GDP増、すなわち、経済成長には、アカウントされていない。

イノベーションの貢献した価値が、全く、国民所得計算には反映されず、経済成長には寄与していないと言う位置づけで、財とサービスベースでは、現在価値だけの評価と貢献なのである。

特に、日本の場合には、テクノロジー深堀の持続的イノベーションが主体で、殆ど、財とサービスの質の向上に転嫁されているので、GDP成長要因としての効果は少ない。

それに加えて、今後、潜在成長力アップの唯一の希望の星である「技術進歩などを映す「全要素生産性」」の向上、すなわち、企業の生産性アップの手段の大半が、AIやロボティックスの導入拡大に向けられて、雇用の縮小を来すと考えると、個人消費の減少・圧迫要因となって、むしろ、GDPアップの経済政策の効果を減殺する心配さえ生じてくる。

このような資本主義経済の大きな構造変化にも拘らず、従来通りのGDP至上主義的な経済成長政策に固守して、経済成長を議論していて良いのであろうか。

イノベーションについては、稿を改めたいと思っているが、今回は、まず問題を提起して注意を喚起しておきたいと思う。

いずれにしろ、膨大な国家債務を処理するためにも、日本が直面している多くの経済問題を解決するためにも、経済成長は必須であり、それ以外に解決手段がないとするなら、どうするのか、喫緊の緊急課題であり、猶予は許されない。