今日は、新聞休刊日、

日経電子版に気になる記事「学校パソコン、もう返したい 教師の本音「紙と鉛筆で」」が掲載された。

時代に逆行する由々しき問題なので、コメントしたい。

多少簡略化して纏めると下記の通り、図表は簡潔明瞭なので借用。

義務教育の子どもにパソコンやタブレット端末を1人1台ずつ持たせる「GIGAスクール」構想が空回りしている。国の予算でばらまかれた端末を持て余す現場からは「もう返したい」との声も出る。日本の教育ICT(情報通信技術)はもともと主要国で最低レベル。責任の所在がはっきりせぬまま巨額の税金を投じたあげく、政策が勢いを失いつつある。「紙と鉛筆でなければ頭に残りませんよ」とは、中堅教師から本音。日々の業務が山積みの学校現場にとってGIGAスクールは「国から降ってきた話」であり、前向きに受け止めるムードになりにくい。

一部の若い教師が関心を寄せても、学年や教科で足並みがそろわなければ「保護者から『不公平』というクレームがくるかもしれない」といった組織の論理が優先されがちだ。「結果的にパソコン授業をやりたくない先生やデジタル機器を扱うのが苦手な先生に合わせる流れができてしまう」のが実態。調べもの学習で子どもに自由にネット検索させると、授業の統率が取りにくい。ネットいじめも深刻な社会問題だ。「手間の割に効果がなく、なぜリスクを負ってICTを取り入れるのかと考える教師もいる」と言う。

GIGAスクール構想は2019年10月の消費増税に伴う経済対策として前倒しで進められた。タッチパネル機能付きのパソコンやタブレットに約3000億円の予算を計上し、全国自治体の98%で「1人1台」が実現。校内の通信ネットワークを整備したり、ICT支援員を雇ったりする費用を含めて総額で約4800億円の税金を投じている。

大がかりな政策の狙いは、教育ICTの遅れを挽回することだった。

ところが、国から自治体、教育委員会、さらに学校という歯車はかみ合わない。それが露呈したのがコロナ緊急事態宣言下のオンライン授業で、「自宅にネット接続環境がない児童もいてルーター不足。

関係省庁にも温度差がある。約4800億円の予算は表向き文部科学省の所管だが、目玉政策として1人1台を仕掛けたのは経済産業省だ。生徒それぞれの学習の進捗に合わせて人工知能(AI)で問題を作成するような「エドテック」を振興する意図がある。一方、文科省はリーマン・ショック後の09年、教材を大型モニターに映し出す「電子黒板」などの導入を進めた「スクール・ニューディール」のトラウマがある。電子黒板は教師らにメリットが伝わらず、「宝の持ち腐れになってしまった」。

教室や家庭で端末を具体的にどう使うか国に強制力はなく、成功事例を積み重ねて社会の支持を広げるしかない。端末は25年前後に更新時期を迎える。責任体制を明確にして政策を再起動しなければ、めったに使われないパソコンに巨額の税金を費やし、子どもたちの教育機会も奪うことになる。

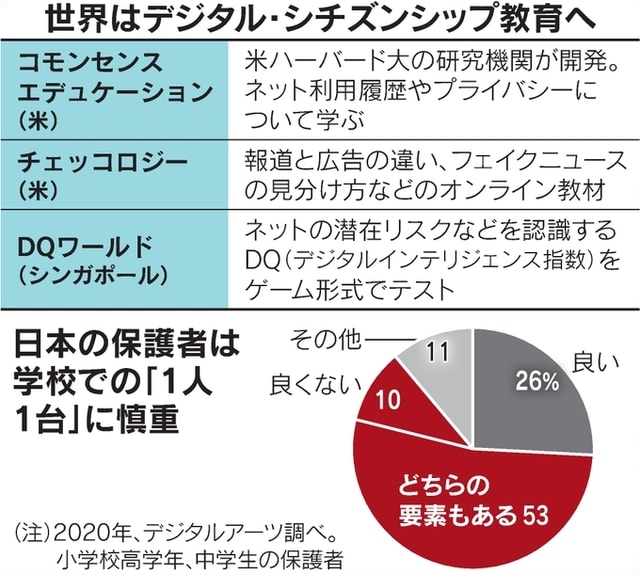

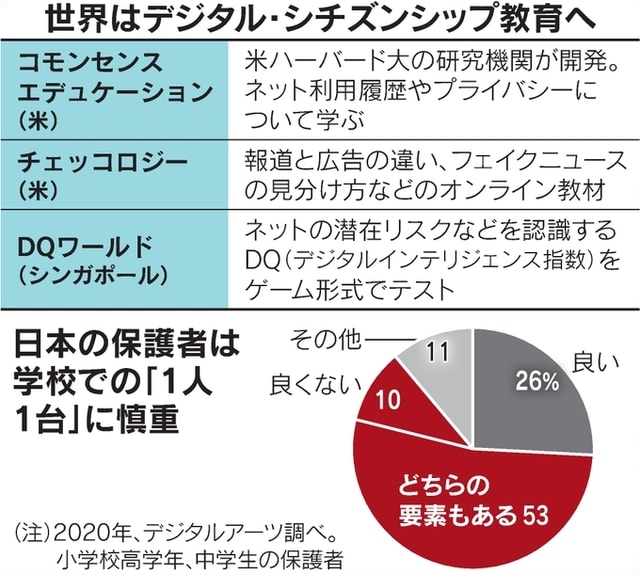

世界ではSNSでの公私の区別、フェイクニュースに振り回されないためのリテラシーといった「デジタル・シチズンシップ」の教育が盛んになっていて、デジタル社会を生きる子どもたちに自律的なコミュニケーションや批判的な思考を教えるべく、デジタル・シチズンシップの教材も多い。

一方、日本の学校教育では、スマートフォンやゲームに依存することへの注意喚起が多い。デジタル・シチズンシップを教えるよりも、学習の妨げになるネットから遠ざけたいという意図がうかがえる。民間調査で保護者が「1人1台」のGIGAスクールに慎重なのも端末が「遊び道具になる」と懸念しているからだ。いまや10代の主な情報源はSNSであり、「なるべく使わせない」という教育はむしろリスクを増幅しかねない。法政大学の坂本旬教授は「情報を疑う訓練が十分ではない」と警鐘を鳴らす。(DXエディター 杜師康佑、嶋崎雄太)

結論から言おう。

先の図表から日本の学校教育のデジタル率は、先進国では最低レベルであり、それも異常に劣悪だと言うことが分かったが、何度もコメントしているが、一人あたりのGDPが韓国に抜かれるなど、今や、日本のグローバルベースでの経済指標の多くが先進国で最低レベルに落ち込んでしまっていて、繁栄を謳歌していた昔日の面影は全く消えてしまい、普通の国以下の悲しい状態になってしまった。

更にこれに輪をかけて、歴史上これまで経験しなかったような急速かつ爆発的なICT、デジタル革命の巨大な激動の渦中にあるにも拘わらず、その最強のドライブエンジンたるデジタル革命を軽視して後れを取れば、日本の将来はどうなるか、火を見るよりも明らかである。

先日来、GLOBOTICS (グロボティクス) 時代に突入して、ホワイトカラーの職務の多くが、遠隔移民と「ホワイトカラー・ロボット」に駆逐されると書き続けてきた。

多くの先進国では、ホワイトカラー・ロボットが、スタッフの椅子に座ってホワイトカラーの職務を代替しており、どんどん、高度化して上級ホワイトカラーを職から駆逐しつつある。

また、機械翻訳の驚異的進歩によって、言葉のバリアーが消滅しつつあり、グローバルベースで、最高峰の高度な知見やスキルを備えた技術者や専門スタッフなどを、格安で遠隔移民(国を移動せずに現地に止まって移民のように働く)として雇用できる。これまでは、言葉の壁や移動のコストや困難さや通信技術の制約から、遠隔移民は極少数に限られていたが、機械翻訳の進歩が人財の津波を一気に引き起こし、更に、ビデオ会議や拡張現実(AR)、柔軟なチーム編成や革新的な協業ソフトなどの通信技術の飛躍的向上によって、世界中のあらゆる部門の有能な専門家や人財を、あたかも自社の職場の事務室や会議室で同席するスタッフのように雇用できる、のである。

既に、世界では、海外のワーカーを発掘し採用し管理する人材とプロジェクトやjobsをマッチングするオンライン・サイトが多数生まれており、

中国でさえ、最大のプラットホーム猪八戒は、フリーランサーの登録者数は1600万人で、600万社以上が利用していて、ビザは勿論物流や税関の心配もない雇用斡旋で前途有望であり、国際展開しているという。中国の大卒者数は、2022年1000万人超、この多くが真面な職に就けず、超優秀な若者達が、フリーランサーの遠隔移民として、日本にラッシュしてくれば、どうするのか。

話は飛んでしまったが、私は、万難を排して、デジタルキッズを育てるべきで、紙と鉛筆をパソコンに代えるべきだと思っている。

小学生と幼稚園の我が孫達は、何の抵抗もなく、喜々としてパソコンを叩いている。こうでなければ、世界に挑戦できない。

我が年代の過半は、デジタル・デバイドなのだが、酒と同じで、味わえなければ、すなわち、パソコンを使えなければ、人生の半分は棒に振ったも同然だと思っている。

何の備えもなく、戦争は起こらないと信じて安閑としている平和ボケの日本人、このデジタル革命でも、悲しいかな、救いようもないデジタルボケ。

余談だが、藤井聡太の将棋は、ディープラーニング系の将棋ソフト(dlshogi)を導入していると言うから、AIと最高峰の人知を融合したAI将棋であることを忘れてはならない。

いずれにしろ、国境など政治経済社会が課す多くのバリアーを取り払った遠隔移民とホワイトカラー・ロボットが、雪崩を打って、ワーカーの過半を占めるホワイトカラーに挑戦を挑むのであるから、今回の雇用破壊は極めて深刻であり、世界の潮流から後れを取りつつある日本には、致命的な打撃となるのは必定である。

最低限、国際競争力を維持するためには、AIを凌駕する知見やスキルを欠いた上司や専門家などが吹っ飛び、多くのサラリーマン・ホワイトカラーが雇用破壊の大津波を受ける、しかし、受けて立たざるを得ない。

日経電子版に気になる記事「学校パソコン、もう返したい 教師の本音「紙と鉛筆で」」が掲載された。

時代に逆行する由々しき問題なので、コメントしたい。

多少簡略化して纏めると下記の通り、図表は簡潔明瞭なので借用。

義務教育の子どもにパソコンやタブレット端末を1人1台ずつ持たせる「GIGAスクール」構想が空回りしている。国の予算でばらまかれた端末を持て余す現場からは「もう返したい」との声も出る。日本の教育ICT(情報通信技術)はもともと主要国で最低レベル。責任の所在がはっきりせぬまま巨額の税金を投じたあげく、政策が勢いを失いつつある。「紙と鉛筆でなければ頭に残りませんよ」とは、中堅教師から本音。日々の業務が山積みの学校現場にとってGIGAスクールは「国から降ってきた話」であり、前向きに受け止めるムードになりにくい。

一部の若い教師が関心を寄せても、学年や教科で足並みがそろわなければ「保護者から『不公平』というクレームがくるかもしれない」といった組織の論理が優先されがちだ。「結果的にパソコン授業をやりたくない先生やデジタル機器を扱うのが苦手な先生に合わせる流れができてしまう」のが実態。調べもの学習で子どもに自由にネット検索させると、授業の統率が取りにくい。ネットいじめも深刻な社会問題だ。「手間の割に効果がなく、なぜリスクを負ってICTを取り入れるのかと考える教師もいる」と言う。

GIGAスクール構想は2019年10月の消費増税に伴う経済対策として前倒しで進められた。タッチパネル機能付きのパソコンやタブレットに約3000億円の予算を計上し、全国自治体の98%で「1人1台」が実現。校内の通信ネットワークを整備したり、ICT支援員を雇ったりする費用を含めて総額で約4800億円の税金を投じている。

大がかりな政策の狙いは、教育ICTの遅れを挽回することだった。

ところが、国から自治体、教育委員会、さらに学校という歯車はかみ合わない。それが露呈したのがコロナ緊急事態宣言下のオンライン授業で、「自宅にネット接続環境がない児童もいてルーター不足。

関係省庁にも温度差がある。約4800億円の予算は表向き文部科学省の所管だが、目玉政策として1人1台を仕掛けたのは経済産業省だ。生徒それぞれの学習の進捗に合わせて人工知能(AI)で問題を作成するような「エドテック」を振興する意図がある。一方、文科省はリーマン・ショック後の09年、教材を大型モニターに映し出す「電子黒板」などの導入を進めた「スクール・ニューディール」のトラウマがある。電子黒板は教師らにメリットが伝わらず、「宝の持ち腐れになってしまった」。

教室や家庭で端末を具体的にどう使うか国に強制力はなく、成功事例を積み重ねて社会の支持を広げるしかない。端末は25年前後に更新時期を迎える。責任体制を明確にして政策を再起動しなければ、めったに使われないパソコンに巨額の税金を費やし、子どもたちの教育機会も奪うことになる。

世界ではSNSでの公私の区別、フェイクニュースに振り回されないためのリテラシーといった「デジタル・シチズンシップ」の教育が盛んになっていて、デジタル社会を生きる子どもたちに自律的なコミュニケーションや批判的な思考を教えるべく、デジタル・シチズンシップの教材も多い。

一方、日本の学校教育では、スマートフォンやゲームに依存することへの注意喚起が多い。デジタル・シチズンシップを教えるよりも、学習の妨げになるネットから遠ざけたいという意図がうかがえる。民間調査で保護者が「1人1台」のGIGAスクールに慎重なのも端末が「遊び道具になる」と懸念しているからだ。いまや10代の主な情報源はSNSであり、「なるべく使わせない」という教育はむしろリスクを増幅しかねない。法政大学の坂本旬教授は「情報を疑う訓練が十分ではない」と警鐘を鳴らす。(DXエディター 杜師康佑、嶋崎雄太)

結論から言おう。

先の図表から日本の学校教育のデジタル率は、先進国では最低レベルであり、それも異常に劣悪だと言うことが分かったが、何度もコメントしているが、一人あたりのGDPが韓国に抜かれるなど、今や、日本のグローバルベースでの経済指標の多くが先進国で最低レベルに落ち込んでしまっていて、繁栄を謳歌していた昔日の面影は全く消えてしまい、普通の国以下の悲しい状態になってしまった。

更にこれに輪をかけて、歴史上これまで経験しなかったような急速かつ爆発的なICT、デジタル革命の巨大な激動の渦中にあるにも拘わらず、その最強のドライブエンジンたるデジタル革命を軽視して後れを取れば、日本の将来はどうなるか、火を見るよりも明らかである。

先日来、GLOBOTICS (グロボティクス) 時代に突入して、ホワイトカラーの職務の多くが、遠隔移民と「ホワイトカラー・ロボット」に駆逐されると書き続けてきた。

多くの先進国では、ホワイトカラー・ロボットが、スタッフの椅子に座ってホワイトカラーの職務を代替しており、どんどん、高度化して上級ホワイトカラーを職から駆逐しつつある。

また、機械翻訳の驚異的進歩によって、言葉のバリアーが消滅しつつあり、グローバルベースで、最高峰の高度な知見やスキルを備えた技術者や専門スタッフなどを、格安で遠隔移民(国を移動せずに現地に止まって移民のように働く)として雇用できる。これまでは、言葉の壁や移動のコストや困難さや通信技術の制約から、遠隔移民は極少数に限られていたが、機械翻訳の進歩が人財の津波を一気に引き起こし、更に、ビデオ会議や拡張現実(AR)、柔軟なチーム編成や革新的な協業ソフトなどの通信技術の飛躍的向上によって、世界中のあらゆる部門の有能な専門家や人財を、あたかも自社の職場の事務室や会議室で同席するスタッフのように雇用できる、のである。

既に、世界では、海外のワーカーを発掘し採用し管理する人材とプロジェクトやjobsをマッチングするオンライン・サイトが多数生まれており、

中国でさえ、最大のプラットホーム猪八戒は、フリーランサーの登録者数は1600万人で、600万社以上が利用していて、ビザは勿論物流や税関の心配もない雇用斡旋で前途有望であり、国際展開しているという。中国の大卒者数は、2022年1000万人超、この多くが真面な職に就けず、超優秀な若者達が、フリーランサーの遠隔移民として、日本にラッシュしてくれば、どうするのか。

話は飛んでしまったが、私は、万難を排して、デジタルキッズを育てるべきで、紙と鉛筆をパソコンに代えるべきだと思っている。

小学生と幼稚園の我が孫達は、何の抵抗もなく、喜々としてパソコンを叩いている。こうでなければ、世界に挑戦できない。

我が年代の過半は、デジタル・デバイドなのだが、酒と同じで、味わえなければ、すなわち、パソコンを使えなければ、人生の半分は棒に振ったも同然だと思っている。

何の備えもなく、戦争は起こらないと信じて安閑としている平和ボケの日本人、このデジタル革命でも、悲しいかな、救いようもないデジタルボケ。

余談だが、藤井聡太の将棋は、ディープラーニング系の将棋ソフト(dlshogi)を導入していると言うから、AIと最高峰の人知を融合したAI将棋であることを忘れてはならない。

いずれにしろ、国境など政治経済社会が課す多くのバリアーを取り払った遠隔移民とホワイトカラー・ロボットが、雪崩を打って、ワーカーの過半を占めるホワイトカラーに挑戦を挑むのであるから、今回の雇用破壊は極めて深刻であり、世界の潮流から後れを取りつつある日本には、致命的な打撃となるのは必定である。

最低限、国際競争力を維持するためには、AIを凌駕する知見やスキルを欠いた上司や専門家などが吹っ飛び、多くのサラリーマン・ホワイトカラーが雇用破壊の大津波を受ける、しかし、受けて立たざるを得ない。