ついに愛子様の替え玉を立証!

客観的、科学的、解剖学的、数値的に証明!

もはや反論不可能である! 日本人必見!

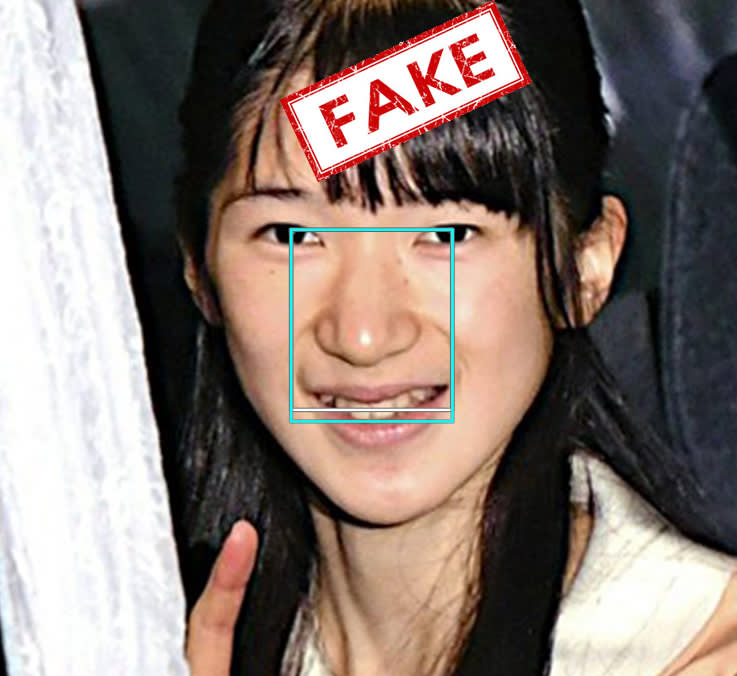

先日、宮内庁が公開した愛子様の映像がある。多くの人がテレビでそれを見て驚いたのはその 「激ヤセ」 ぶりである。顔が細くなって、「まるで別人のようだ」 と思ったひとも多いようである。

はっきり言おう! “別人” である!

先入観なく見れば、印象だけでも十分そう言える。

そう言えないのは、「まさか皇室が、天皇家が国民を騙すわけがない」 と思っているからである。そして、「テレビや新聞が国民にウソを報じるわけがない」 と勝手に思い込んでいるからである。

逆に言うと、「ぜんぜん別人でも、どうせ国民は、まさか天皇家が国民を騙すわけがないと思っているから、そのまま信じるだろう」 とタカをくくっているともいえる。

たしかに、印象 というものはあくまでも 主観的 なものだ。「別人だ! と主張するのなら、それなりの “客観的な証拠” が必要なんだ。そんなものはどうせ出せるわけがないから大丈夫」 と安心しきっているフシがある。

皇室が何年も前から愛子様の替え玉を使ってきている “疑惑” は以前からあり、それを指摘し、問題視するブログもいくつかあるので、この問題はすでに語りつくされているとわたくしザウルスは思っていた。

しかし、皇室がふてぶてしくも替え玉を使って国民を愚弄し続けているのを見ていて、ザウルスなりに “回答” する必要を感じた。このザウルスの目はごまかせないぞ、と。国民をナメるのもいい加減にしろよ、と。 トドメ を刺したろか、 と。

宮内庁が愛子様として公式に発表している映像の人物が愛子様ではないことを、以下に科学的に、解剖学的に、数値的に実証する。

もはや、愛子様替え玉説は、単なる都市伝説的な “疑惑” などではなくなったのだ。笑い飛ばせる “トンデモ話” ではなくなって、科学的に証明された 否定不可能な“事実” となったのだ。

科学的、論理的に証明するとは、以下のようなことを言うのだ。職業的科学者でなくても簡単にできることなのだ。

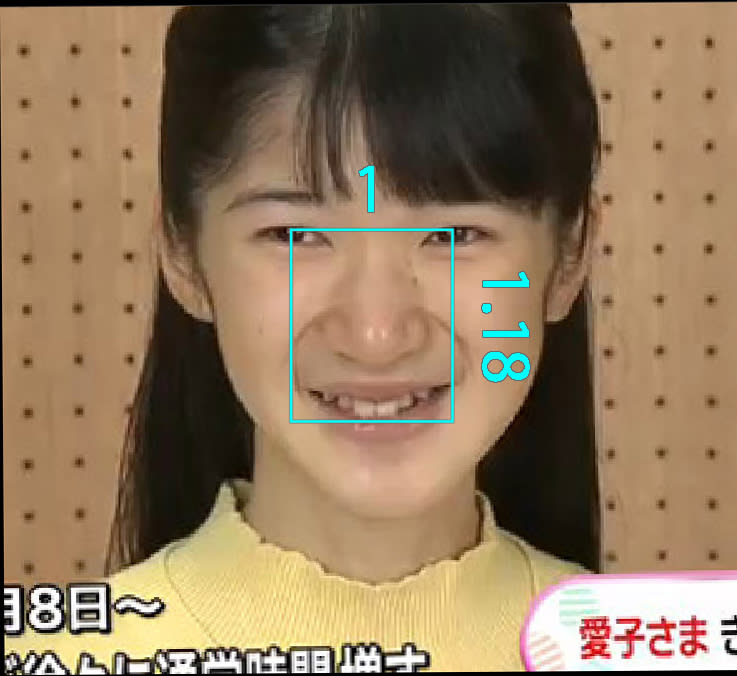

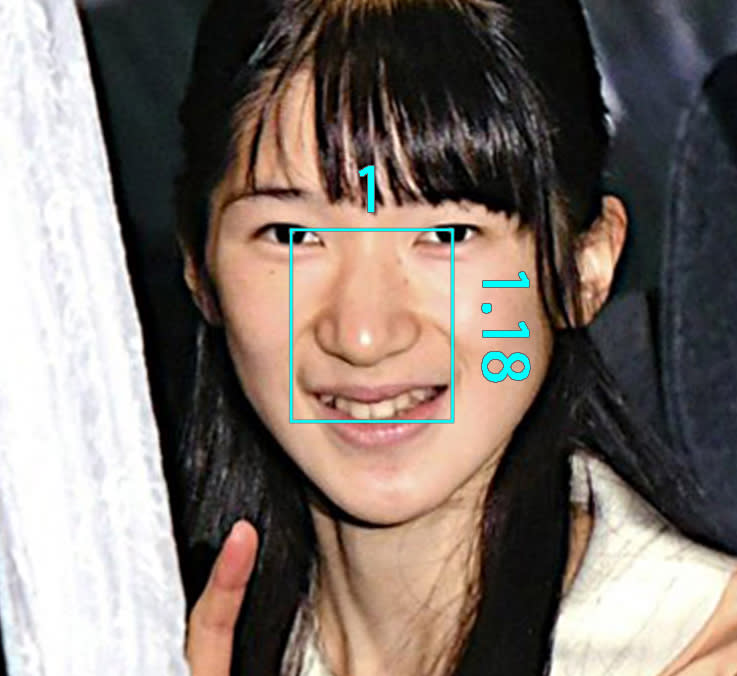

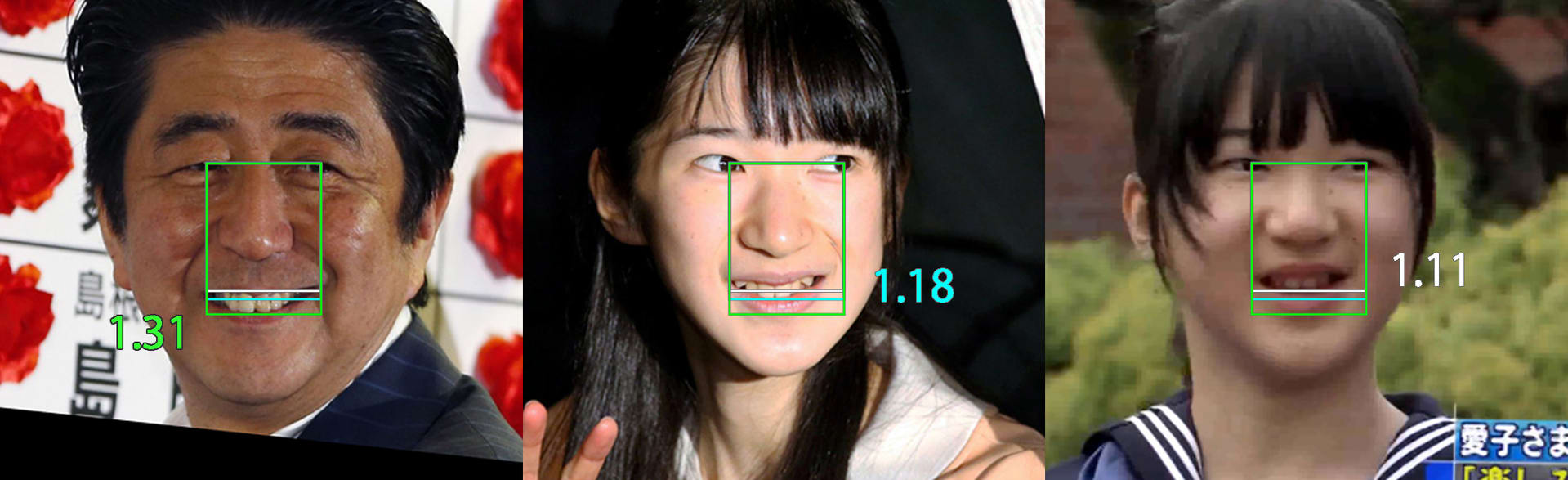

方法としては、すでに「ついに偽ヒラリーを立証:反論不可能な証拠:全米国民必見の動画!」 という YouTube で用いたのと同じ 目歯比率 (Eye-Tooth Ratio) である。

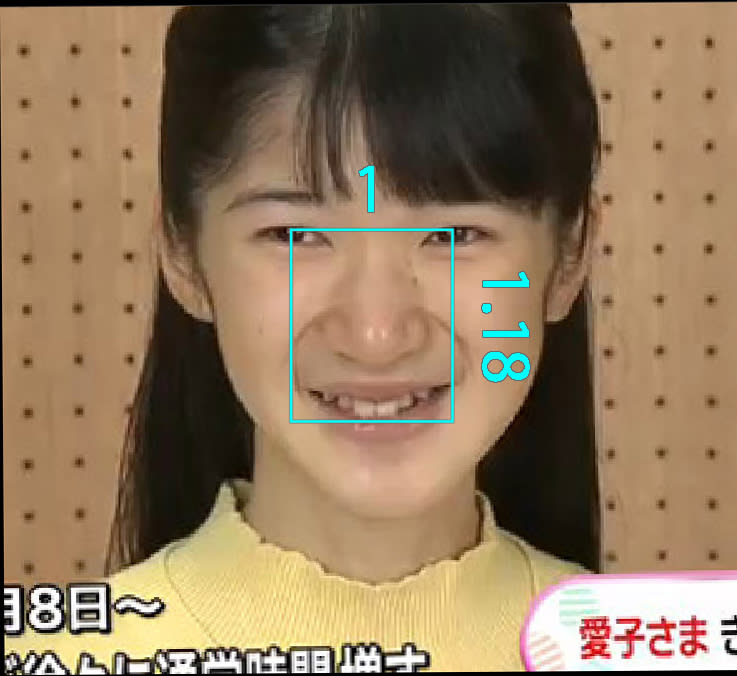

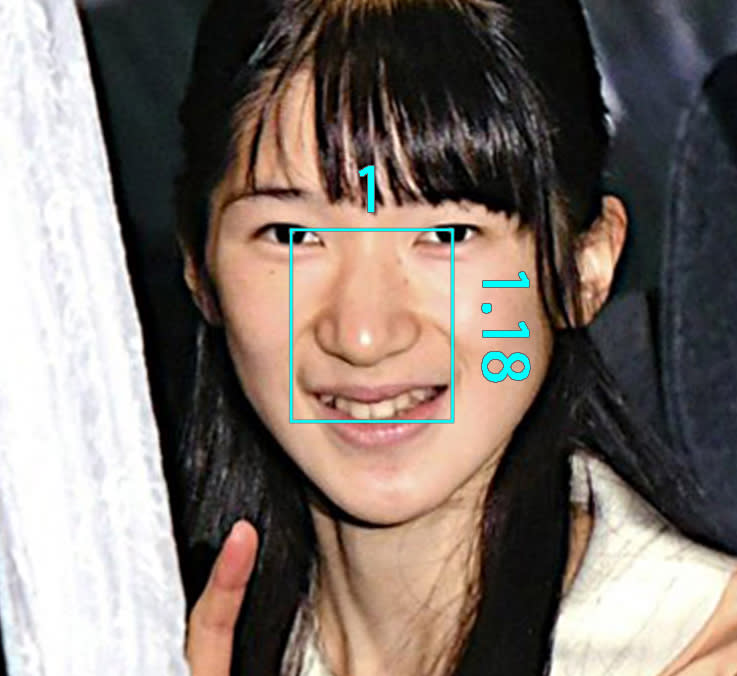

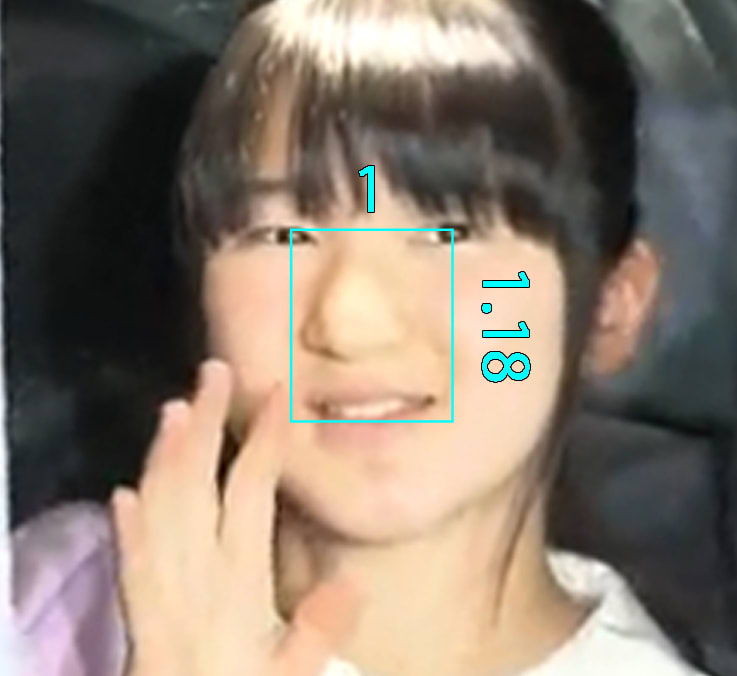

2つの目の瞳孔の中心を結ぶ線を長方形の1辺とし、そこから上の前歯の先端までを、もう1辺とする。

こうしてできる矩形がそのまま “目歯比率” を表すことになる。

この比率はかなり若い時期に確定し、終生変わらない。もちろんこの比率は指紋のように個々の人間にとってユニークなものではない。同じ比率の人間はいくらでもいる。つまり、同じ比率で全く違う顔の別人ということはざらにあるのだ。

同じ身長の人間がいくらでもいるのと同じことである。身長が同じだからといっても同じ人間であるとは限らないことは言うまでもないが、この “目歯比率” についても同じことが言える。

しかし、もし “目歯比率” が歴然と違っていたら、別人であると断言できる。それもたった1枚の写真ではなく、複数の写真によって、“目歯比率” の誤差が限りなく少なくなれば、もう覆しようもなく、別人ということになる。

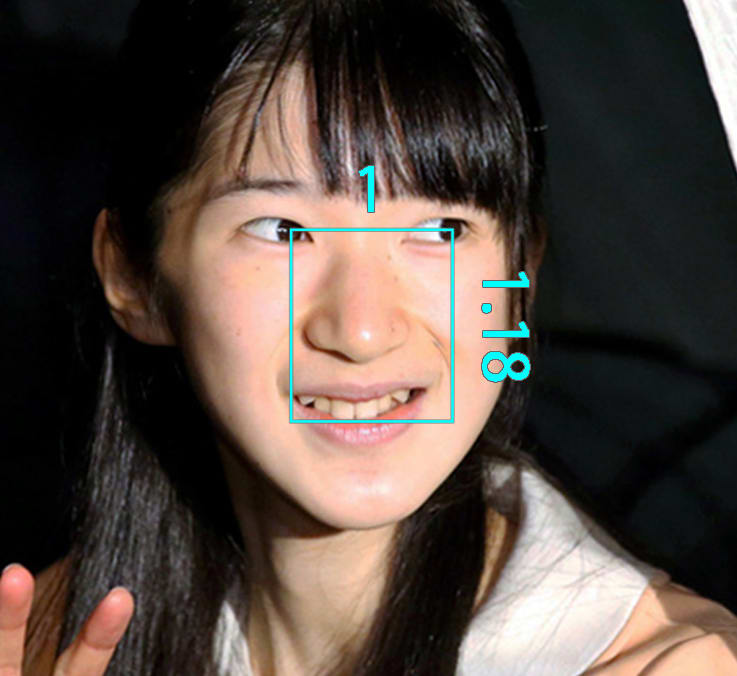

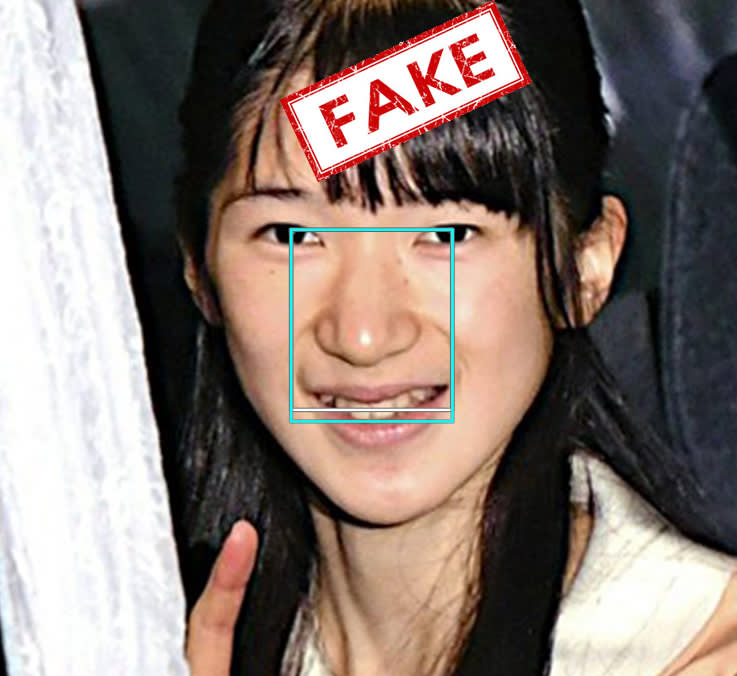

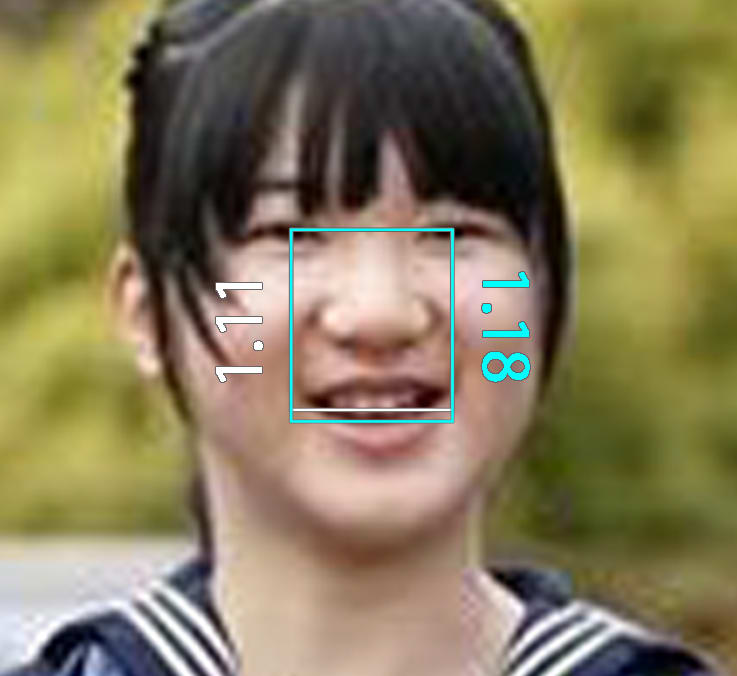

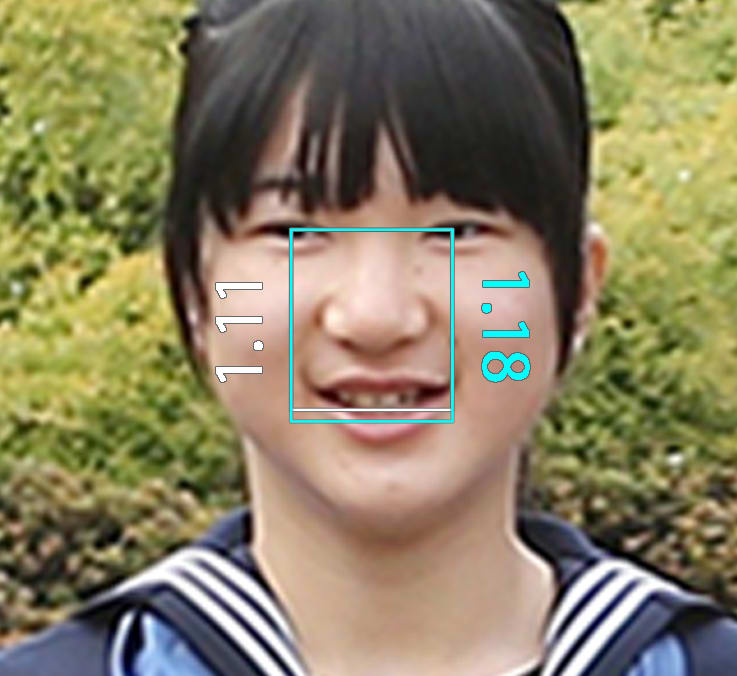

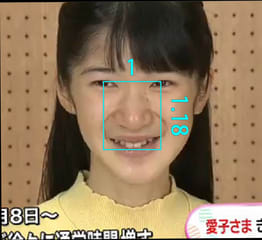

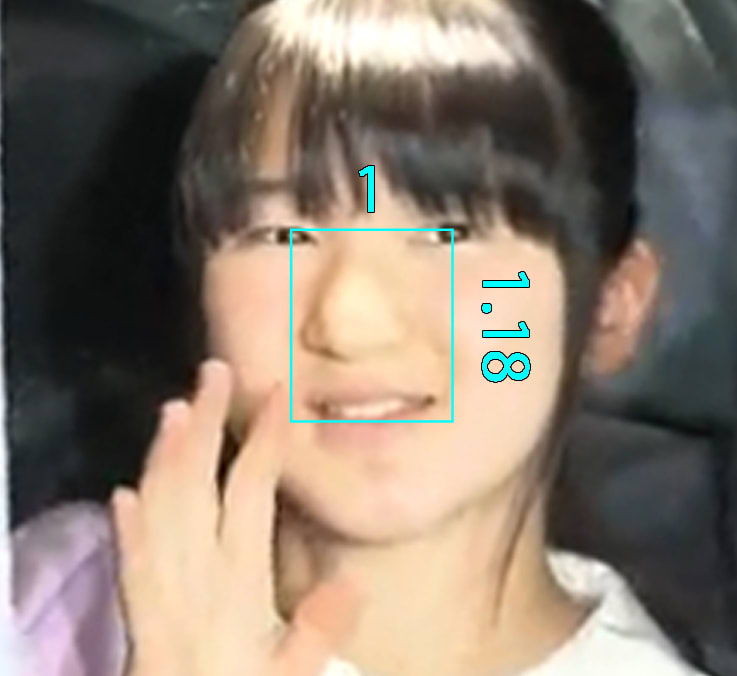

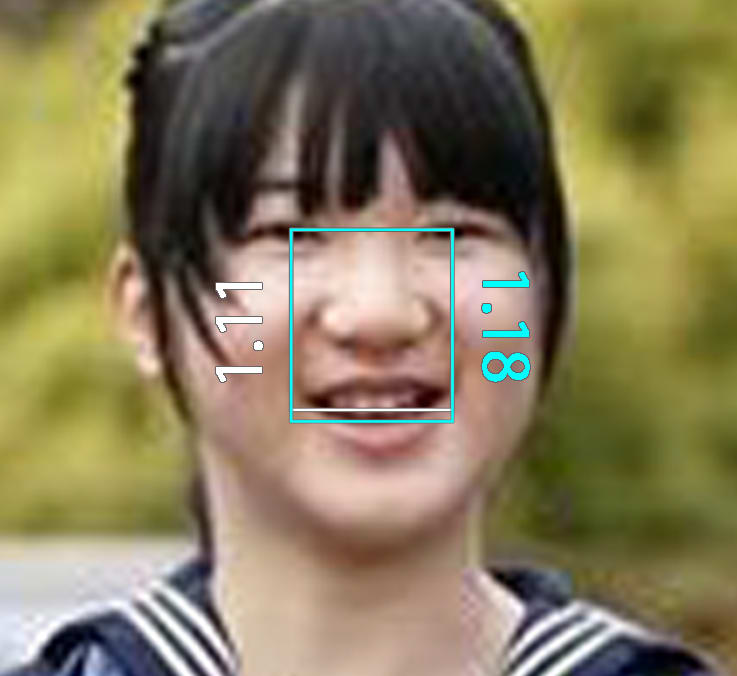

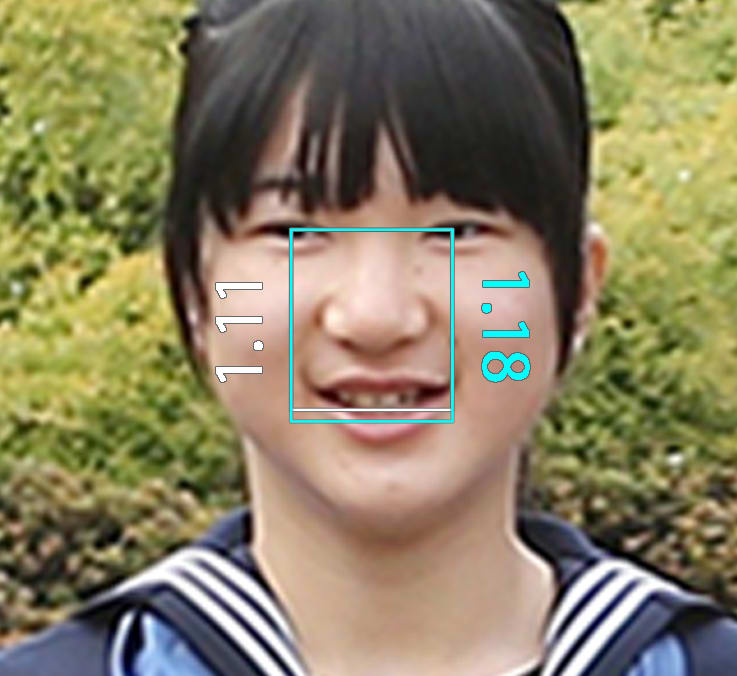

ここまで、最近のニュース映像に現れた愛子様とされる人物の “目歯比率” が 1 : 1.18 であることを見てきた。比率を単に 1.18 と言ってもかまわない。

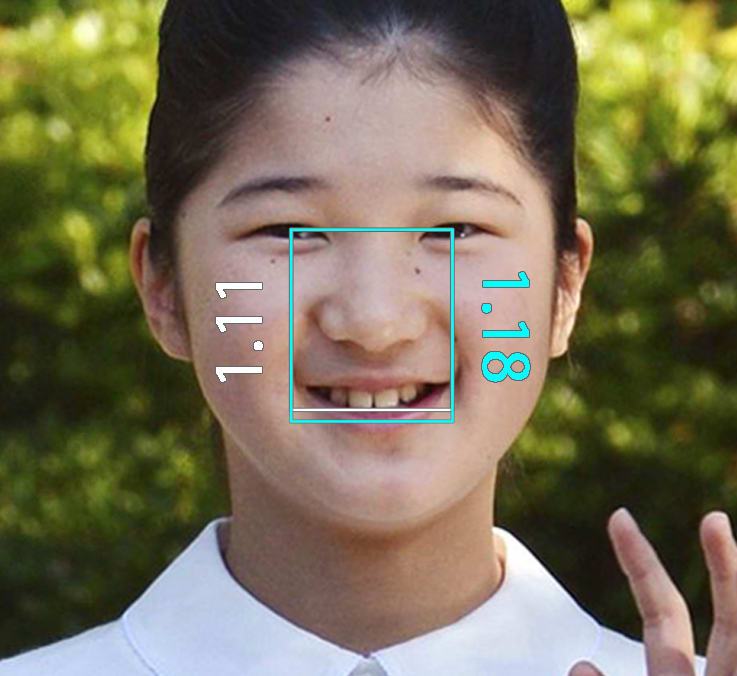

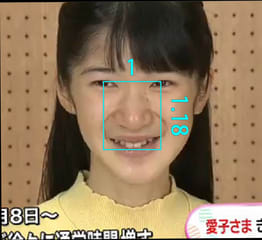

次に、この人物が登場する以前の、本物の愛子様の “目歯比率” を確認しよう。

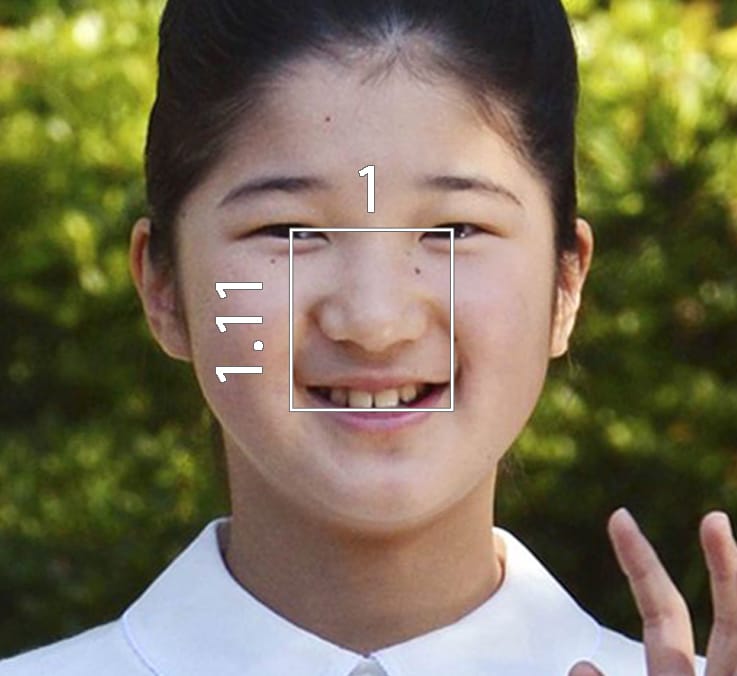

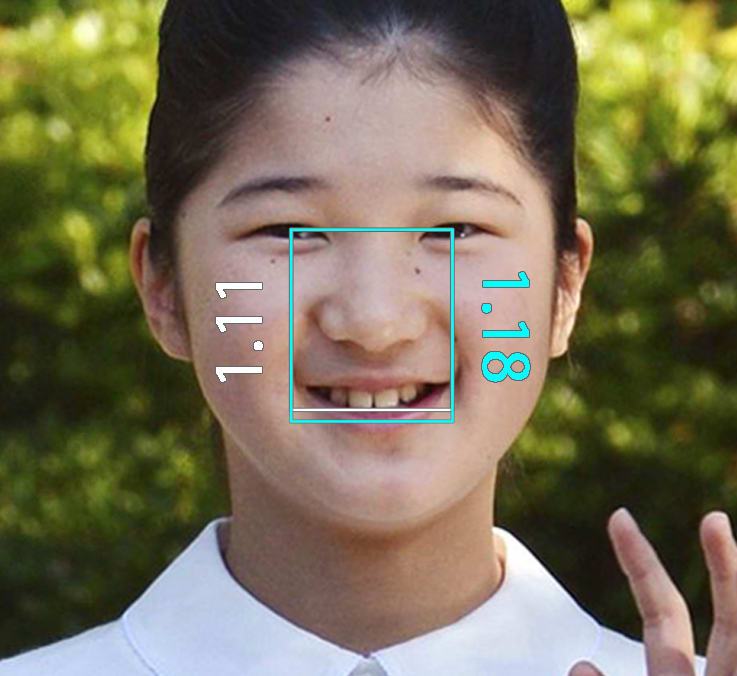

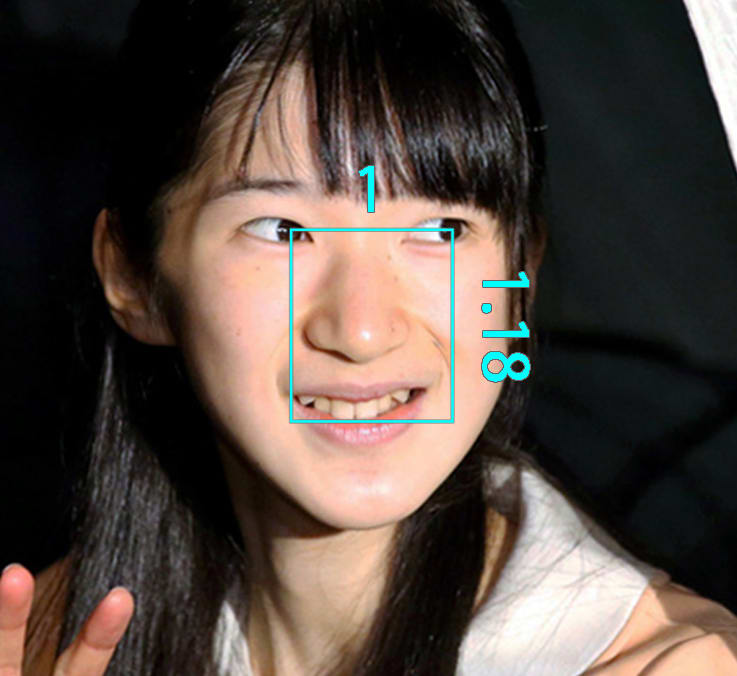

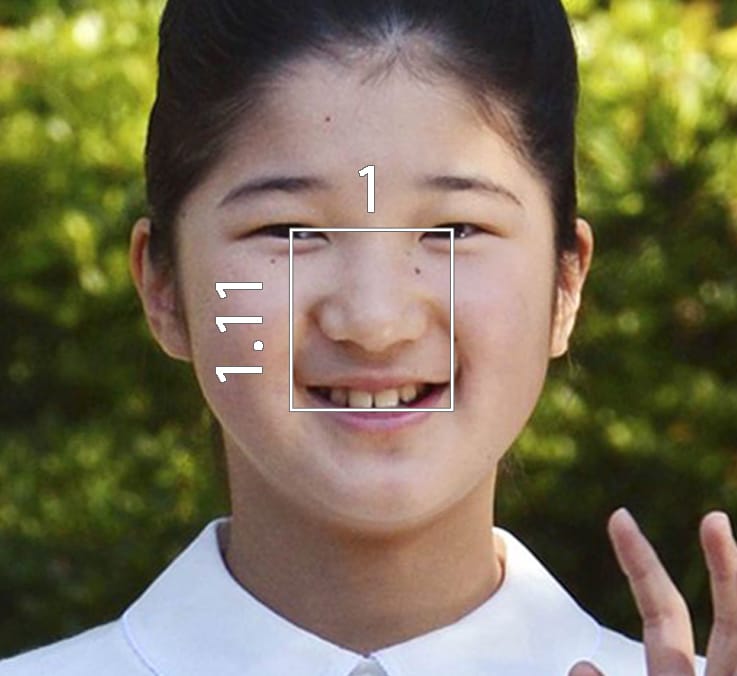

これが本物の愛子様である。 比率は替え玉の 1.18 よりもずっと小さく、 1.11 である。

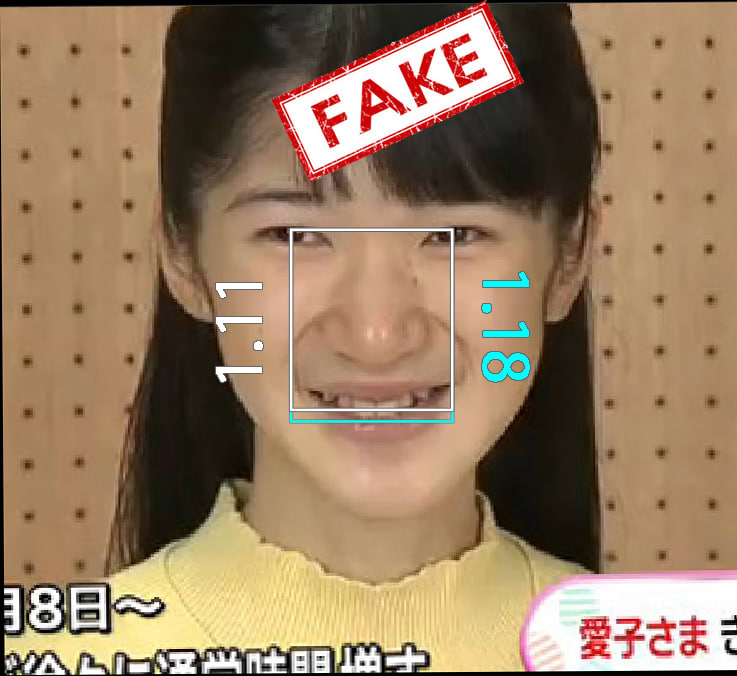

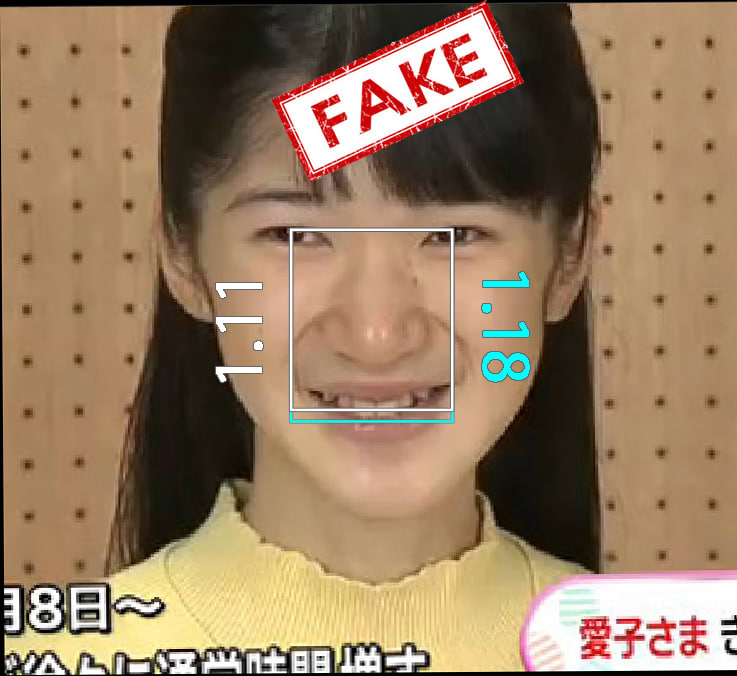

さて、次に以下の写真をご覧いただきたい。

ニセモノの上に本物の “目歯比率矩形” を載せたものである。これの意味することは、本物の愛子様の歯の先端を示す白い線を、このニセモノの前歯がかなりオーバーランしているということであり、すなわち明らかに別人であるということだ。

「似ている、似ていない」 といった議論はもはや不要である。「痩せている、太っている」 といった議論も意味がない。

“目歯比率” がこれだけ違っていたら、同一人物ということはあり得ないのだ。解剖学的に言って明らかに別人なのである。

「なんか違う感じがする」 という印象の一部は、これが原因なのである。

ちなみに、目歯比率が多少成長過程で変化するとしても、それは非常に微々たるもので、ここで比較している二人のそれぞれの誤差範囲がかぶるほどの変化すら生じない。つまり、ここで得られている目歯比率は、この二人を全くの別人として判定するには十分な精度であるということだ。

この方法にイチャモンをつけるひとは必ず、「成長過程」 と 「撮影角度」 のいずれかもしくは両方を言うのだが、複数の写真を使って算出すると、ある程度安定した一定の比率が出てくるのだ。1枚だけの写真ならイチャモンはつけられるが、複数の写真をもとにした検証の場合は、まるで反論にならない。

1.11 と 1.18 となると、どう足掻いたって、誤差のすそ野すらカブらないほど離れているのである。

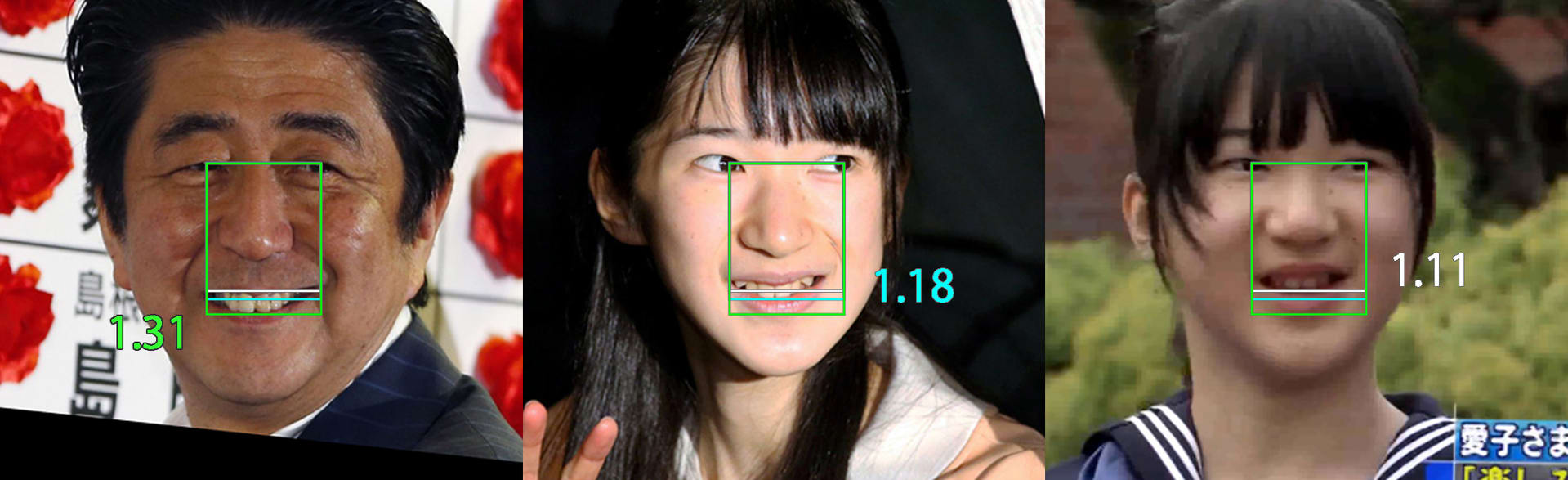

目歯比率 1.11 と 1.18 の差はこのくらいあると思って頂いていい。

ニセモノの顔は誰が見ても本物より長い。この愛子様の写真はかなり幼いころのものであるが、 “目歯比率” はこの頃にはほぼ定まっている。

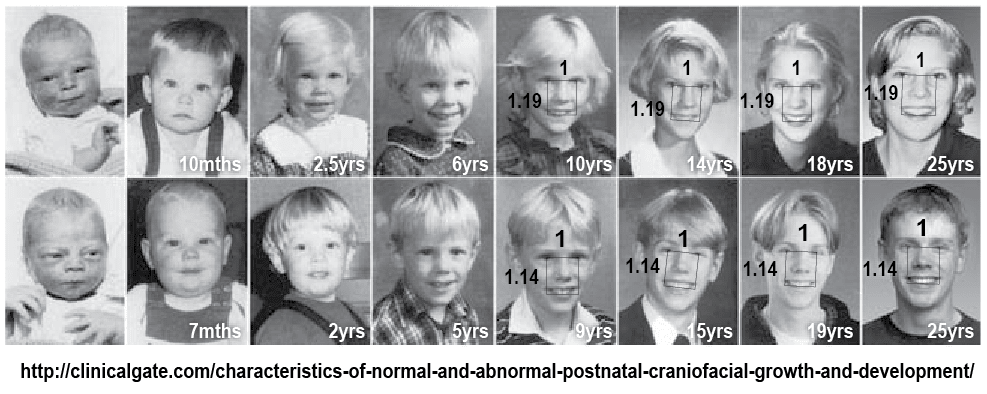

「身体的成長の結果、顔が長くなったのだろう」 という幼稚な理屈を持ち出すひとが繰り返し出てくる。しかし、自分の知性のレベルの低さをさらけ出しているだけである。なぜならば、いくら顔が長くなっても、“目歯比率” は10歳を過ぎるとほとんど一定であり、顔が長くなれば、そのぶん、目と目の距離も当然開いてくるからである。比率というものはそういうもので、DNAでほぼ決定されていて、極端に大きく変化することはない。

成長過程でたとえ比率に多少の変化が生じても、ここで比較されている二人の比率を複数の写真でそれぞれで平均すると、両者の比率の分布域はかぶることはなく離れたままである。つまり、ここの二人を別人として判定するには、目歯比率は十分に役立っているということだ。

これだけひん曲がった顔をしても、目歯比率はほぼ一定である。

誤解のないようにお願いしたいが、

目歯比率はどんな場合でも常に役に立つというものではない。そんなことはどこにも一言も言っていない。比較される二人の比率がほぼ同じ場合だったということはいくらでも起こり得る。そういった場合は、残念ながら目歯比率はたしかに全然役に立たないと言える。

この方法は、或る程度の開きが複数の写真で確認できてはじめて役に立つ方法である。

異なる目歯比率の二人のそれぞれ複数の顔写真の計測結果は、理想的には以下の写真のように、分布域が離れている。そして、今回の愛子様の本物とニセモノの分布域も、さいわいに同様に理想的に離れていて、全然かぶっていないのである。

この目歯比率が、あたかも常に万能の判定方法であるかのように勝手に解釈して批判してくるせっかちなひとが必ず出てくるので、ご注意願いたい。

目歯比率は決して万能ではないが、十分に離れた比率の二人の持ち主については、別人であると断言することを十分に可能ならしめるものである。

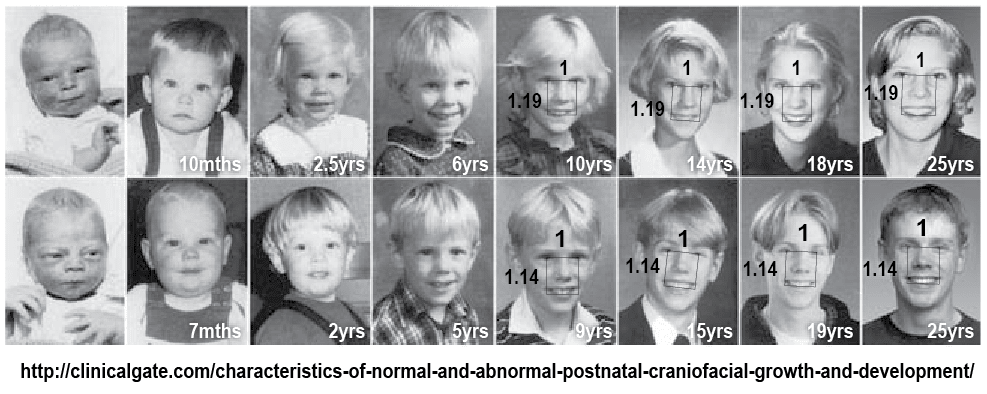

以下の写真は、目歯比率が10歳には確定することを示している。

この写真はわたしの動画 FAKE Japanese Princess: Eye-Tooth Ratio Reveals Multiple Child Abuse https://youtu.be/G1YgW76qphk の一視聴者 Fibonacci Hemachandra 氏が提供してくれたものである。

同氏は以下のように言っている。

"Eye-Tooth Ratio" almost never change after the age of 10.

こうして並べてみると、“目歯比率” の差だけでなく、“耳の高さ” の差も歴然と違う。

本物の愛子様の耳の高さは目とほぼ同じであるが、ニセモノのほうは目よりずっと上である。

八重歯の有無

次に、これは数値化するまでもなく明白な相違がある。ニセ愛子には、八重歯があり、これは否定のしようがない。

同一人物だとした場合、これをどう説明するのか?

中学生の女子に3年で八重歯が生えたのか?八重歯のない状態から八重歯のある状態にわざわざ “審美歯科矯正” したというのか? “チャームポイント” を作ったというのか、中学生に? 天皇家が?

まともな歯科医で、この二人が歯科学的に言って同一人物であると本気で主張する人間はいないであろう。

上の2016年の少女と2014年の少女が同一人物であると主張する者は、この八重歯の有無を説明する義務がある。両者の “目歯比率” の違いと併せてきちんと説明してもらおうではないか!

八重歯について調べてみると、なんと “付け八重歯” なるものがあるそうだ。1本数万円で付けっぱなしのものと、着脱可能なものがあるとのことだ。

すると、満足に登校もできていない愛子様に、皇太子夫妻が “付け八重歯” を付けさせていたということになるのだろうか?そうならば、その目的は何か?中学生の本人のたっての願いか?母親の雅子様の趣味か?常識的に言って、合理的な説明がつくとはとうてい思えない。

そもそも仮に “付け八重歯” だとしても、それで問題解決というわけには全然ならない。“目歯比率” の相違は説明できないままではないか!“目歯比率” は “八重歯” と違って、変えられないのだ。

やはり、いちばんわかりやすい無理のない説明は、 「両者は別人である」 という当たり前の説明である。これほど一貫性があり、整合的で、証拠がそろっている説明が他にあるだろうか?

さて、客観的、科学的、解剖学的、数値的な証明を見てきたうえで、あらためて両者を見比べて頂きたい。

「似ている、似ていない」 「可愛い、可愛くない」 以前に、内面からにじみ出てくるものがまったく違う。

それぞれ別の人格が顔を通して現れていると言えないであろうか?

ということは、“天皇家” が “日本国民” を騙しているということにならないか?

右はじで手を振っているのは、ニセ愛子である。これを知っているのは皇太子夫妻だけということはありえない。まだ幼い秋篠宮悠仁様以外の天皇家全員が知っているはずだ。知らなかったとは言わせない。 「皆さん、ご存じだったんでしょう? どうなんですか? そうでしょう? はっきり言って下さい!」

彼らは当然本物の愛子様をよく知っているはずであり、このニセモノが本物の代わりに使われていることを十分承知しているはずである。共犯も同然である。天皇家総ぐるみである。

ニセモノを使って本物と思わせる行為 は ひとを騙す行為 であり、ウソ であり、詐欺 である。大がかりな場合は 立派な犯罪 である。違うだろうか?

偽ルイ・ヴィトンも、 オレオレ詐欺も、 ニセ愛子も、 犯罪である。“ニセ愛子” は日本国民を欺く 国家的詐欺罪 である。

皇族の面々や宮内庁の関係者も、遅かれ早かれ必ずこの記事を目にすることになるだろう。今からはっきり言っておこう。

皇族たるものは、決して国民を欺いてはならない。

皇族の “不逮捕特権” は、皇族が後ろめたいことをするわけがないという前提のもとにあるのだ。皇族、天皇家の人々は、俗世に横行するウソや諍(いさか)いや虚栄をはるかに超越した人々であるはずだという一般的な日本人の観念を決して裏切ってはならない。

そういった一般人にはできない世間離れした理想的な生活をしてくれていると思われているからこそ、多大な特権を享受することも許容されているのである。日本という国の “象徴” を務めるということは、そういうことだ。

まともな日本人なら、わたしのこの主張に同意するはずである。

投票は簡単です。無記名です。

YouTube 動画 「愛子様と替え玉: 目歯比率が照らし出す児童虐待?」 コメント欄炎上中!

最新記事!! 愛子様:卒業式 と 入学式 の写真比較 やはり別人!もうごまかせない!

ザウルスの “世界の化けの皮” シリーズ

ついに偽ヒラリーを立証:反論不可能な証拠:全米国民必見の動画!

日本人向け(日本語あり)

日本人向け(日本語あり)

プーチンは死んでいる part 1: 元妻の証言!今のは“替え玉”

日本語版

日本語版

プーチンは死んでいる part 2: 処刑前のプーチン、絶体絶命

日本語版

日本語版

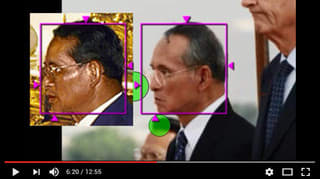

現タイ国王はニセ者!(1) 世界は10年騙された

左が10年前に死んだ本物、右が先日死んだニセモノ。

これが同一人物だと言うほうがどうかしている。あなたはどう思うか?

しかし、タイ国民は騙されてきたのである。

日本語版

YouTube 現タイ国王はニセ者(2)“国王承認”クーデターも無効

左が10年前に死んでいた本物の国王で、右は先日死んだニセモノ国王である。

顔のプロポーションがまったく違う!よくもこんなお粗末なニセモノでタイ国民を騙してきたものだ!

日本語版

以上の動画はすべてザウルスが制作した英語版を、わざわざ日本語に訳したものである。

オリジナルの英語版は以下のとおりである。

Fake Hillary Exposed with Indisputable Evidence: Every American Must Watch

https://youtu.be/EYV0klJrUEw

Putin Is Dead! part 1: Ex-wife testifies all. Listen to the truth!

https://youtu.be/daim906rtlY

Putin Is Dead! part 2: Footage of Putin Before Execution

https://youtu.be/mjsWoCpTbxc

Fake King in Thailand (1): That is not Bhumibol! Wake up, Thai people!

https://youtu.be/zBhwWxMmbww

Fake King in Thailand (2): Royal Approval of Coup is INVALID

https://youtu.be/oF-WpyAsbZg

YouTube 動画 「愛子様と替え玉: 目歯比率が照らし出す児童虐待?」 コメント欄炎上中!