8㍉フィルムのテレシネ開始です。自主映画のフィルムで設定を詰めてデータがとれたのでそのデータで 、10前スクリーンプロセスでデジタル化、YouTubeで公開した "新宿1975,冬" の再テレシネを実行しました。

HVR-Z5J の設定は DVモード/手振れ補正OFF/ピクチャープロファイル PP5/シャッター速度1/30/F7.3 。

ホワイトバランスは明るい画面で合わせました。表示は2900Kと出ましたが数値設定の2900Kとは微妙に色味が違いました。

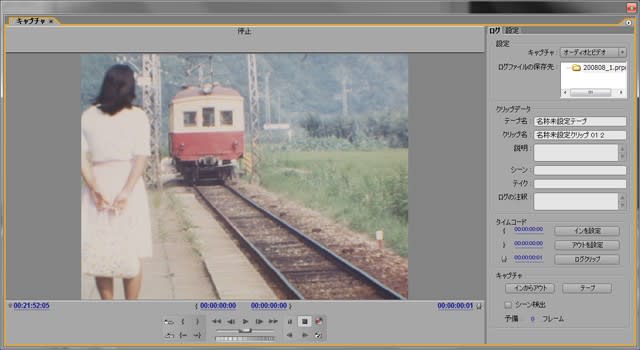

今回からテープには録画せずPremiere Pro2.0 で直接キャプチャ。

以下、Premiere で水平反転し書き出したフレーム画像のサンプルです。

動きが早いので2コマダブっていますが動画では気になりません。

昔新宿中央公園にあった池です。

通りすがりに撮った可愛らしいお嬢さん。今はこんな撮り方は困難ですね。

ワンちゃんの毛の質感が出ました。

田舎者ですからこんな新宿駅の空間が珍しくて歩きながら撮りました。

今は亡き島倉千代子さんの公演準備。新宿コマ劇場です。

実際は画面左右を4:3枠ギリギリに設定して上下にアパーチャー部が出ているので黒 (R:0 G:0 B:0) のカラーマットを作成し、ドア(扉)ワイプでマスクを掛けたんですがフレーム書き出しの際ミスで解除しちゃいました。

これがマスクを掛ける前です。

こんな具合にマスクを掛けてすっきり。

デジタルの輪郭を強調した映像とは全く異質で、見ようによっては眠く感じますがこれが8㍉フィルムです。

フィルムのつなぎ目のスプライシングテープが画面では目立つのでこれから Premiere でカットしたりつないだりの作業にかかります。出来上がったら改めてリマスター版として YouTube にアップします。

HVR-Z5J の設定は DVモード/手振れ補正OFF/ピクチャープロファイル PP5/シャッター速度1/30/F7.3 。

ホワイトバランスは明るい画面で合わせました。表示は2900Kと出ましたが数値設定の2900Kとは微妙に色味が違いました。

今回からテープには録画せずPremiere Pro2.0 で直接キャプチャ。

以下、Premiere で水平反転し書き出したフレーム画像のサンプルです。

動きが早いので2コマダブっていますが動画では気になりません。

昔新宿中央公園にあった池です。

通りすがりに撮った可愛らしいお嬢さん。今はこんな撮り方は困難ですね。

ワンちゃんの毛の質感が出ました。

田舎者ですからこんな新宿駅の空間が珍しくて歩きながら撮りました。

今は亡き島倉千代子さんの公演準備。新宿コマ劇場です。

実際は画面左右を4:3枠ギリギリに設定して上下にアパーチャー部が出ているので黒 (R:0 G:0 B:0) のカラーマットを作成し、ドア(扉)ワイプでマスクを掛けたんですがフレーム書き出しの際ミスで解除しちゃいました。

これがマスクを掛ける前です。

こんな具合にマスクを掛けてすっきり。

デジタルの輪郭を強調した映像とは全く異質で、見ようによっては眠く感じますがこれが8㍉フィルムです。

フィルムのつなぎ目のスプライシングテープが画面では目立つのでこれから Premiere でカットしたりつないだりの作業にかかります。出来上がったら改めてリマスター版として YouTube にアップします。