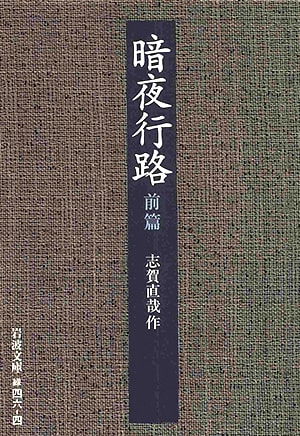

日本近代文学の森へ (137) 志賀直哉『暗夜行路』 24 「愛子とのこと」⑷──俗悪な人生観 「前篇第一 五」その4

2019.12.9

慶太郎はやはり来なかったが、速達郵便と、そしてその後に長い手紙が来た。

それによれば、実は愛子には先約があった。慶太郎の勤める会社の永田という課長からの話で、やはり会社の人。君の話を聞いて母も驚き、ぼくも驚いて、先方へ事情を話して解約しようとしたが、どうしても本人が承知しない。自分はもう親類だの友人だのに話してしまっているので、今更解約されたら顔が立たないというのだ。こうなっては、やはり君のお話を断って先約を守るしかない。どうか理解してもらいたい。といったような内容だった。

謙作は読みながら、「嘘つけ! 嘘つけ!」と何度となく呟いた。よくも空々しくこんな事が平気で書けるものだと思った。

しかし愛子はそれから一月ほどして実際大阪へかたづいて行った。それは、或る金持の次男であったが、慶太郎のいる会社の男ではなかった。

謙作の心に受けた傷は案外に深かった。それは失恋よりも、人生に対する或る失望を強いられる点でこたえた。元々愛子は仕方なかった。それに腹を立てる事は出来なかった。それから慶太郎も仕方ない。今度のやり方でも腹は立つが如何にも慶太郎のやりそうな事と思われる点で、段々それほどには思わなくなった。ただ一番こたえたのは愛子の母の気持であった。日頃その好意を信じ切っていただけに、この結果になると、その好意とは全体如何(どう)いうものだったかが彼には全く解らなくなった。断られるまでも何か好意らしいものを見せられたら彼はまだ満足出来た。ところが、それらしいものもまるで見せられずに彼は突き放された。彼は不思議な気がした。

しかし、「世の中はこんなものだ」こう簡単に諦める事も出来なかった。もしそう簡単に片附けられたら、彼はまだしも楽だった。が、これが出来ないだけに彼は一層暗い気持になった。

この手紙のわずか一月後に、愛子は、慶太郎が言っていた会社の男ではなくて、別の金持ちの男のもとへ嫁いでいった、というのも妙な話だ。慶太郎の言っていたことが嘘だったのか、それとも急に話が変わったのか判然としない。これでは謙作の気持ちもおさまらないのもよく分かるのだが、しかし、謙作がいちばんこたえたのは、愛子の母の冷たい態度だったということが、注目に値する。謙作は愛子の母に、自分の母の面影をみていたのだ。もういちど引いておきたい。

誰からも本統に愛されているという信念を持てない謙作は、僅(わずか)な記憶をたどって、やはり亡き母を慕っていた。その母も実は彼にそう優しい母ではなかったが、それでも彼はその愛情を疑う事は出来なかった。彼の愛されるという経験では勿論お栄からのそれもなくはない。また兄の信行の兄らしい愛情もなくはない。しかしそれらとは全く度合の異った、本統の愛情は何といっても母より他では経験しなかった。実際母が今でもなお生きていたら、それほど彼にとって有難い母であるかどうか分らなかった。しかしそれが今は亡き人であるだけに彼には益々偶像化されて行くのであった。

そして彼は何となく亡き母の面影を愛子の母に見ていた。

亡き母が、「彼にそう優しい母ではなかった」し、実際に生きていたら「それほど彼にとって有難い母であるかどうか分らなかった」と謙作は思うのだが、それでも亡き母こそが「本統の愛情」を注いでくれたのだと信じてやまない。その亡き母の面影を愛子の母に見ていたのだから、愛子の母は、「生きた偶像」であったわけで、この人が自分に少しでも冷たい態度をとったということが理解できないわけなのだ。

「断られるまでも何か好意らしいものを見せられたら彼はまだ満足出来た。ところが、それらしいものもまるで見せられずに彼は突き放された。彼は不思議な気がした。」ということからも、彼が愛子の母をいかに偶像化していたかが分かるというものである。特に「不思議な気がした」というあたりに謙作の失望の深さが感じられる。

人の心は信じられないものだという、俗悪な不愉快な考が知らず知らず、自分の心に根を下ろして行くのを感ずると、彼はいやな気持になった。それには近頃段々面白くなくなって来た阪口との関係もあずかって力をなしていた。

しかしこう傾いて行く考に総て人生の観方(みかた)をゆだねる気は彼になかった。これは一時の心の病気だ、彼はそう考えようとした。が、それにしろ、新たに同じような失望を重ねそうな事にはいつか、用心深くなっていた。むしろ臆病になっていた。

「人の心は信じられないものだ」という考え方を謙作は「俗悪な不愉快な考」だという。ここはこの小説にとって、とても重要なところだろう。

「俗悪」というのは、「下品」だということだ。どうして「人間不信」が「下品」なのか、詳しい説明はない。説明する必要もないくらい謙作にとっては、あるいは志賀直哉にとっては当然のことだったのだろう。

嘘、裏切り、嫉妬など、人の心のあり方を考えれば醜い心がいくつでも思い浮かぶ。そういう心が人間の心の本質だと捉えれば、すぐにでも「人の心は信じられないものだ」という結論が得られるだろう。そしてそれこそが人生の真実だと言いたくもなるだろう。けれども、謙作は、それを「俗悪で不愉快」だというのだ。

生きていれば、人間は、様々な嫌な目に合う。騙され、裏切られ、告げ口され、冷笑されることなしに、人生を終えることなんて不可能だ。そうした「誰でも」する経験をもとに、「人の心は信じられないものだ」という人生観に落ち着くのは安易なことだ。それがもし人間の真実だとしたら、人生とは何と楽なことだろう。何も戦わずして人生の真実を摑めることになるのだから。

だからこそ、謙作は、それを「俗悪」として嫌うのだ。人の心は信じられるのか、信じられないのか、そんなことは分からない。分からないけれど、謙作はあくまで人の心を信じたいのだ。醜い心と戦って、「人は信じられるのだ」という人生観を勝ち得たい。それこそが謙作にとっては「愉快」なのであって、できればその愉快な気分で生きていきたいと思っているのだ。ここに謙作の、そして志賀直哉の「理想主義」があるのかもしれない。

けれども、謙作の周囲には次から次へと人を信じることができなくなりそうな出来事が起こってくる。阪口の件もここで引き合いに出される。

謙作は、もうこれ以上、人が信じられなくなるような出来事に遭遇したくない。だから、芸者の登喜子との関係にも一歩を踏み出せないのだ。

そして登喜子との事が既にそれであった。彼は自分に盛上がって来た感情を殺す事を恐れながら、さて近づこうとして、それが最初の気持にはまるで徹しない或る落着きヘどうそこ来ると、それでもなお、突き進もうという気には如何(どう)してもなれなかった。其処で彼の感情も一緒に或る程度に萎(しな)びてしまう。

登喜子との深い関係に踏み込めない理由を語る「五」は、こう締めくくられる。