「スプリングレートはどこまで下げてもいいのか・・」という質問に対して、回答を【 簡潔編 】と【 基本編 】の 2ページを掲載してきましたが、お待たせしました! 3ページ目の【 応用編 】を掲載しましたので、関心や興味のある方は是非、一度ご覧ください。

【 スプリングのレートについて 】・応用編

http://gra-npo.org/lecture/bike/Q&A_spring_rate/Spring_rate_3.html

* * * * * * * * * * * * * * *

1ページ目【 簡潔編 】では簡単に結論的な回答をして、2ページ目の【 基本編 】ではスプリングの特性や車両メーカーが細やかな配慮をしている部品だという事を説明してきました。そして、3ページ目【 応用編 】では、より具体的な作業内容からオートバイの操縦性と安定性のバランス取り作業をスプリングの役割から考える視点まで説明するつもり、でしたが途中で断念しています。

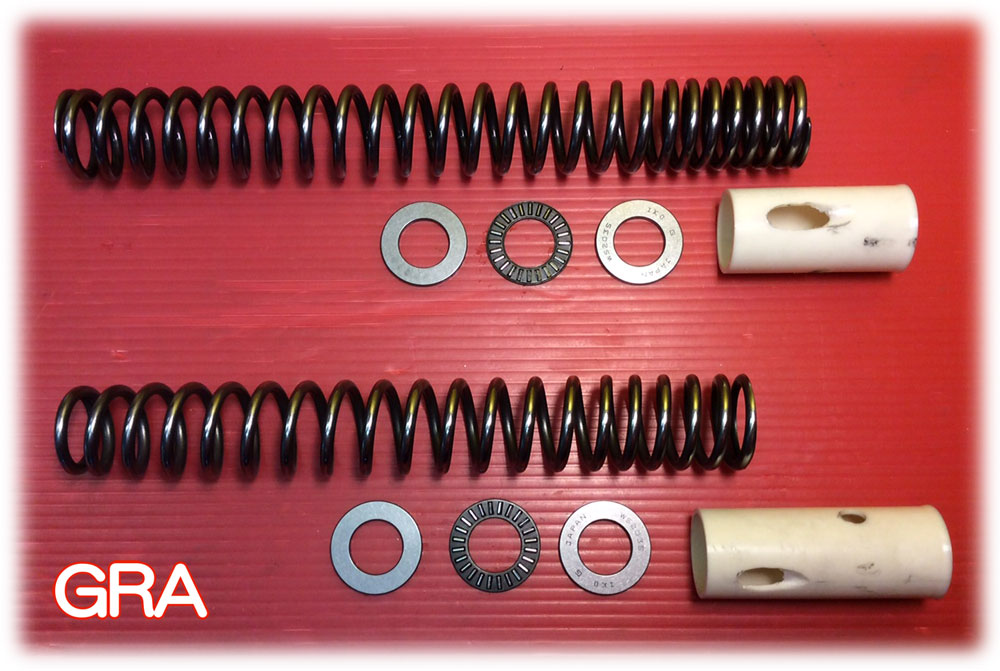

実際に 3ページ目【 応用編 】を見れば分かってもらえるでしょうが、スプリング変更・交換作業自体は作業的に難しい事ではありませんが、オートバイに与える影響やスプリング(レート)の評価する事に関しては、殆どの二輪メディアや専門店は正しい知見や作業常識を知らず、当然ですが多くのライダーも知らない現状を考慮すると、スプリング変更に関して【 実践編 】として別の解説コラムを作成する事を決めました。

とは言っても、【 応用編 】には、きっと “ 目から鱗(うろこ)” の内容が 一つか二つはあると信じていますので、是非、ご覧下さい。

< 以下、一部転載 >

「 しかし、このテレスコピック特有の“欠点”と“長所”を上手にバランスさせる為には、幾つか設計上、仕様上の課題があるのです。その中でも、スプリングの特性設計(設定)が最も重要になり、スプリングの特性次第でオートバイそのものの印象や評価も左右されるので、メーカーはスプリングの試作とテスト走行に重点を置き、スプリングの仕様変更を度々行なっている理由になっている事を、何となく簡単な事ではないかも知れないなとか、下手をすると変更すると“欠点”ばかりが目立つかも知れないなと感じてもらえたのなら、この解説の目的は達成した事になります。」

「 ここでは、スプリング変更に関する基本知識として ■忘れてはいけない、調整作業■ を次の項で簡単に紹介しましょう。これは、スプリング変更作業の時には当然行なうべき調整作業ですが、多くの場合は専門店でさえ行われず説明さえ行われていない事を書きまとめています。どの調整作業もスプリング本来の性能を発揮する為に欠かせない簡単な作業ですし、フォークオイルだけの交換作業でも注意すべき調整作業が入っていますので、是非、参考にしてください。 」

「 従って、二輪専門メディアやスプリングの販売・交換を行なっている専門店は、少なくとも場合によってよっては危険性が増える可能性がある事を説明する責任がありますし、知識と製品を販売する仕事をしているならば、車高やプリロードの調整が必要になる理由の一つでも解説する責任はあるのですが、足つき性向上の需要に応じて、アライメント変化や限界安定トレール量の確保を無視した低車高化などの改造を奨励しているのが現状の様にしか見えません。 」

【 スプリングのレートについて 】・応用編

http://gra-npo.org/lecture/bike/Q&A_spring_rate/Spring_rate_3.html

http://gra-npo.org