今日、以前は足繁く通ったサーキット内の講習施設へ行ってきました。

そして現地では、以前に活動を熱心に支えてくれた方と合流して、一日中、施設での講習風景を見学してきました。

10数年ぶりお会いした人達、当日初めてお会いした人達とあいさつを交わし、快く見学を許可して戴いた講習の様子を拝見しながら、改めて “ 僕自身が出来る事 ” 、“ 僕自身が貢献できる可能性 ” を見つめ直すとても良い機会になりました。

そして、帰路に就いて心に浮かんだ言葉は 「 人の為に、自分を生きる 」でした。

『 人の為に、自分を生きる 』

自分の持つ知識や見識、体験や考え、そして夢や希望が活きる世界が必ずある! と改めて確信したので、その信じた “ 自分 ” を真正面から生きていく決意です。

「 “ 人 ” は人で生まれるのではなく、“ 人 ” の中で “ 人 ” になる 」

かつて慣れ親しんだ場所とは云え、以前とは違う今の自己を表現して、その自分自身の存在が出会った人に映り、それが自分自身の生きる力になる確信でした。

『 たった一人の人の為にでも 』

信じ、溢れる情熱を傾け、表現と啓発を発信し続けても、世の中は変わらないかも知れません。

しかし、その作業や活動を通じて、僕自身は確実に一段登れると確信しています。

自分自身を更に研ぎ澄ませつつ、一歩一歩前進させる事で、他の人達に新しい何かが映るでしょうし、それば更に僕の生きる力になるでしょう。

この世の中のライダーすべてに届くとは思っていません。

でも、この世に生きる多くの人々に届けたいと願っています。

そして、たった一人の人の生きる喜びや希望、力になれたら大きな喜びでしょう。

これが、確信に変わった、今の心です。

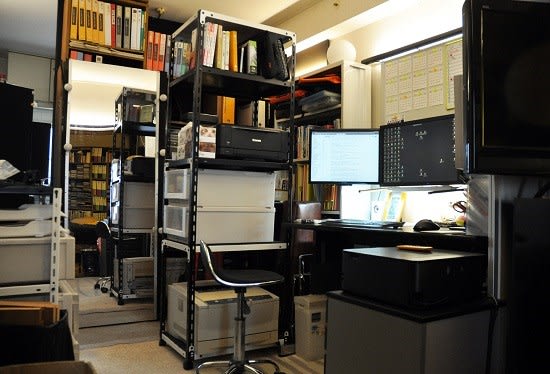

元・職場で構成していたワークスペースを、

7月末の退職を機に自宅で再構築を進めて、

ようやく形にまとまってきました。

荷物の多さから最初は足の置き場に困るほどで、

浴室も満足に使えない状態が続いていたけど、

ようやく安心して風呂にも入れるようになった。

さあ、ここから新しく発信ができる様になるか?

それとも、新職場が決定して再度引っ越しになるのか?

職場でのセットそのまま、

自作PCにモニター4面、スキャナー付きカラープリンターにレーザープリンター。

これでようやく一人前の仕事ができる?

デスクの手前に 新しく購入した3台目のプリンター、

足元には10年来使っている小型シュレッダー。

姿見(鏡)背面のも含めて 2本の本棚の大半はNPO法人GRA関連の資料ばかり。

さあ、新しく何が発信できるのか?

居間スペースからキッチン方向の風景。

予定外の移転の為、モニター枚数はTVを含めて 8枚になった。

モニターの合間から室内保管の自転車が黄色く顔を出している。

昨日、10月26日、小豆島を自転車で走ってきました。

でも、一周なんて夢のまた夢、少し巡ってきただけに終わりました。

というのも、台風一過の翌日、風が強く吹いていたにも強敵、

そして、海岸線沿いの道がアップダウンの連続も難敵、

それ以上に自分の脚を過信し、周回道路を甘く見ていたのが最大の欠点でした。

でも、早々に一周を諦め、小豆島の山頂へのヒルクライムに臨んだのですが、これが意外に上出来だったのです。

小豆島はさほど大きな島ではありませんが、大阪城の石垣用の切り出しで有名なように、石山が高くそびえる島です。

登りは最も軽いギアを選択して、ひたすら漕ぎ続け、フェリーの時間の関係で引き返すまで、休むことなく山頂まで1/3 まで行きました。

きっと、最初から周回コースを諦めてヒルクライムをしていれば、島の南側の風景を充分に堪能出来ていたでしょう。

これに味をしめて、(?) 今度の週末には 自宅の北側にそびえる六甲山のヒルクライムに挑戦しようと企画しています。

あの道は、古くからオートバイで何度も走っていて知っていますが、大変に急な斜度が続いているのですから、間違いなく頂上迄は無理でしょう。

でも、根気良く一番軽いギアで漕ぎ続けて、どこまで到達出来るかが楽しみです。

先ずは、表六甲有料道路の入り口迄を目指します ♪

ようやく 完成しました!

予定より 時間がかかりましたが、第二の目標だった “お盆” までには完成しました。

えっ?? 「 前回と変わっていないじゃない! 」 ですって?

写真で見る限りでは 単なる “ 間違い探し ” レベルですが ・・

実際には “ 大きな違い ” が 二つあるのです。

【 “ 大きな違い ” その 1 】

前回から今回までに、自転車に “ 大きな違い ” があります。

交換した部品は、前輪タイヤ、リアディレイラー(後ろの変速器)で、新しく加わった部品は ボトルケージ(ボトル受け)と 小型ペダル ですが ・・

部品を観れば判る事よりも大きな変化があります。

それは、各部の調整が変わった(進んだ)のです。

オートバイの場合もそうですが、例え 100 万円以上を支出して手に入れたバイクだとしても、各部の 調整を自分自身に合わせなくては、決して思い通りに快適に走らせる事はできないものです。

実際、オートバイを購入した後は、レバーやペダルの位置調整をするのは当然として、ハンドルの高さや角度・長さに始まり、ステップ位置と角度の調整、そしてシートの高さや形状調整など、自身の身体の合わせて楽しくも綿密な調整作業が必要になるものです。

( 単に、思い通りに快適に走行するだけでなく、自身と周りの人命への関わりを考えれば、当然の事だと考えています )

それと同様に、自転車の場合にも各部の綿密な調整が必要です。

シートの高さと角度の調整に始まり、ハンドル角度やブレーキレバー角度、そしてレバー位置とストローク調整まで、実際に 走行テストを繰り返しながら何度も行なうのです。

そうすると、エンジン(人脚) が喜ぶ(?)のです !!

シートを始めとして、各部の操作系の配置が悪いと、スムーズなペダリング( 漕ぐコトですね )が出来ず、疲れ易いだけでなく危険なのです。

幸いな事に、自転車の場合には、オートバイと較べて調整箇所が少し少なく、調整作業にさほど時間が掛からないのでいいのですが ・ ・ ・

そんな調整作業を、お店の人に頼らず、自分自身の身体と相談しながら行なっている人はどの程度居るのでしょうか。

イベント企画主催者として長い経験から言えば、オートバイに乗るのが好きな人の中で、自分自身の身体の特徴に合わせて綿密に調整を施している人の割合は決して高くありません。

多くは、「 どんなオートバイでも乗りこなせるのが上手い人 」 と 誤解しているように感じています。

しかも、その傾向は、ベテランライダー や 安全運転競技系 の人に高い傾向がある様に見えます。

自転車の場合よりも 他者の生命や生活に悪い影響を与える可能性がある公道上の乗り物であればこそ、オートバイの基本整備と並んで、運転者の義務の一つだと思う次第です。

( 閑話休題 ) ・・ 少し話がずれました。また、この話題は別の機会に書くことにします。

【 “大きな違い” その2 】

これは、写真画像にルーペを当てて見ている人にも判らないでしょう ♪

それは、ガレージ仕事に “精” が出るようになった事です。

それまでの 約 3年半、ほんの数度しかガレージのシャッターを開けない生活を続けていたので、バッテリーが放電してしまった事以上に、ガレージの何処に何があるかさえ忘れかけている事に、自分自身で気づき驚いていた程だったのです。

「 このガレージは、誰のモノだろう? 」

ガレージと言っても、それは 自宅の部屋の環境と同じです。

部屋の中の家具の配置や衣服や食料の配置などがしっかりと頭の中に入っているからこそ、人は自分の部屋で “くつろぎ感” を得るものです。

“くつろぎ感” が得られるからこそ、生活に対しても創造的な思考で前向きに取り組めるものではないでしょうか。

以前、部屋に居る時間よりも ガレージで過ごす時間の方が長かった時には、細かな部品の一つまで収納場所を覚えていて、機材の配置やレイアウト改善などに取り組んでいた ・・・ のですが、3年半のギャップによって、全く 「 つれて来られた猫 」 状態に陥っていました。

しかし! 自転車動機とは云え、ガレージに通う頻度が増え、過ごす時間が増えると不思議なモノで、工具や部品の配置を少しずつ確認して思い出す度に、部品や機材・工具の配置を整頓して、ウエスと掃除機を手に掃除をするようになり、先日は 床上の汚れ防止シートのクリーニングまで一挙にやってしまいました。

すると、今度はどうでしょう。

オートバイ達の整備が愛おしく感じる強さが大きくなったのです。

「 もう、これ以上 泣かせないよ! 」

自転車作りのお蔭で、また ガレージ通い症が進行しそうです。

【 自転車の装備についての常識が ・・ 】

今回、画像で紹介した状態で完成! と書きましたが、人間が乗る機械としては、概ねの調整が完了したという意味ですが、公道を走行する乗り物としては未完成です。

この後、装着した装備品は 「 前照灯 (ライト)」 * 2 個、 「 尾灯(テールランプ) 」 * 1 個、 そして バックミラー です。

それらの装備を装着するのは、公道を走行する車両として 法律が規定している事以上に、 社会人としての義務だと考えているからです。

「前照灯」 を 2つ装備するのは、 法律が求めている “ 常時点灯 ” のライトを 1個 と、被視認性が高い フラッシュ点滅式のライト が必要だと感じているからです。

・・ というのは、自転車程度の照度では、公道走行時に 相手側から自身の存在を認知され難いので、それで フラッシュ点滅式を併用するのです。

しかし、自転車ライダー の 約半数は、夜間でも前照灯を点灯させずに走行し、最も自転車の愉しみに 投資をしている ロードバイク(レーサーレプリカ) に乗るライダーの殆どは、「 前照灯 」 を装備していないか、装備していても “フラッシュ点灯” のみで走行しているのは大いに疑問を感じている所です。

ライダー専用の服に身を包み、ヘルメットにサングラス姿でさっそうと走る彼らの多くは、単に 信号無視や停止線無視をするだけでなく、安全装備を怠っており、それは全く理解出来ない事柄です。

自分自身が楽しいいと感じ、その世界をいつまでも楽しみたいと考えるのであれば、社会に対して迷惑をかけず、今以上に良い理解や印象を与えられる努力を行なう事は、そのライダー一人ひとりに課せられた義務だと考えるからです。

( 閑話休題 ) ・・ オートバイで レーサーレプリカ全盛時代を経験しているので、尚更そう感じるのでしょうが、また 別の機会に改めて書きます。

「 尾灯 」 も 「 前照灯 」と同じく、常時点灯式 と フラッシュ点滅式 の2個が必要と考えていて、写真画像では装着している尾灯以外に、より大型のランプを装備するのです。

「 バックミラー 」 、これは 公道を走行する限り、常識と言えます。

運送車両法では求められていませんが、道路交通法上からも 自転車が走行できるのは原則・車道に限られます。

その車道を走る限り、他車に迷惑を掛けずに走ろうとすれば、後方を確認できるバックミラーは 常識でしょう。

以上、9回に亘り 「 自転車作り 」 の話(日記) を書きましたが、制作記はこれで一旦終了とします。

【 追伸 】

いやぁ~ 実際に乗ると気持ち良いフレームです。

ただ、気になるのは、強めのトルクを掛けた時 (重めのギアで、ペダルを強く踏み込む時)に、クランク周辺のフレームから 「 ピシッ! ピシッ!」 という 鋭い音が小さく響いてくるのですが ・・・ ( 不安? )

きっと、それなりに フレームがしなっている音なのでしょう ~

きっと、こんなモノでしょう ~ ( ですか? )

自転車作りも佳境に入り、全ての部品が揃い、いよいよ組み付けに入りました。

組み付けと言っても、部品をそのまま単純に組み付ける事はしません。

部品に貼られているロゴシールなどの飾りを剥がし、気に入らない色は塗り替え、軽量化できる部品は削り、部品同士の“アタリ”を付ける加工を加え、場所によって塗付するグリスを選びつつ、正確にアライメントを出しながら組み立てていくのですが、この工程こそが何よりも楽しいのです。

しかし、色々と不具合な点も出てきた日曜日となりました。

【 前輪が大きい ? 】

ガレージの中で作業している時には判らなかったのですが、前輪が大きいのです。

もちろん、殆どの自転車と同じで、前輪と後輪の大きさは同じなのですが、部品を組み付けた後で見れば ・・・、前輪が後輪に較べて大きく見えるのです ♪

1作目の時とは趣旨を変え、黄色が基本の配色は変えずに黒と銀の配置を変更して、所々に赤をアクセントとして配色したのですが、どうもそれが“悪さ”をしているようです。

特に、タイヤに入っている赤のリボン(帯)が効果を発揮しているのか、ハンドルを支える部品「ステム」を黄色にしたのが効いているのか、配色のバランスが悪くて前輪を大きく見せている様です。

やっぱり! 配色デザインは難しいですね。

前後でバランスが取れるように、前輪タイヤの色を変更して、シートとペダル(クランク)の間に“黄色”を配置するなどして、全体のバランス補正の作業が楽しみ(?)です。

【 リア 10段(速)の筈が ・・ 】

リアのギア(スプロケット)は 10段(速)にして、シフター(変速レバー)も 10速仕様にしたのに ・ ・ 、8段(速)の変速しかしないのです。

実際の変速作業を担当している部品(ディレイラー)の調整をするだけで完璧!の筈でしたが、さほど難しくない調整を何度繰り返しても“10速”にはならず、変速していくと途中で2段(速)を飛ばしてしまい、結果的に8段(速)になってしまうのです。

改めて、部品メーカーの仕様を確認して、原因が判明しました。

今回購入したシフター(変速レバー)が、従来の仕様とは異なり、新しい規格になっているため、変速作業を担当する部品(ディレイラー)もその新規格に沿った部品に変更する必要がある様です。

前作の第1作目の自転車に続き、ロードバイク仕様の部品とマウンテンバイク仕様の部品を組み合わせる仕様御となったので、メーカー側が保障していない組合せを選択するリスクは覚悟していたのですが ・ ・ 、単純に“確認不足”による失敗でした♪

【 走行テストの軽さ 】

・・と、幾つか失敗はありましたが、こうして組み上がれば、ペダルを取り付けて走らずにはいられません。

ペダルを装着した段階で、簡易的に重量計測してみると、7.9 ㎏ !!

目論見通り、部品毎の軽量化作業も効いたのか、最大サイズ(560サイズ)の自転車としては、充分に納得の 7.9 ㎏ です ♪

実際に、サドル(シート)の高さや角度を調整し、ハンドルやブレーキレバーの角度調整を行ないつつ、実装テストの感想は「 軽く、前に出る! 」でした。

車両自体の重量の軽さもありますが、実感したのは ロードバイクとしての素性の良さです。

やはり、今回採用したロードバイク用フレームは、舗装路を高い速度で長く走るのを目的として設計されたフレームですから、サドルとペダル(クランク)との位置関係や前後輪の配置(ディメンジョン)、そしてフレームの剛性バランスがロードを走るのに適しているのでしょう。

( 例えば、5㎏の 超軽量“ママチャリ”があったとしても、ロードバイクの様には走れないと言えるのと同じですね )

1作目のフレームはマウンテンバイクでしたから、これでようやくロードバイクの“ありがたさ”に貧弱なエンジン(脚力)が感謝しつつ、更に色々な所へ遠出できますね ♪

【 子供扱いされる日本人? 】

(急に 話の内容が変わりますが ・ ・ )

それは、世界的に有名な日本の部品メーカー・シマノ社の対応で感じた事でした。

ブレーキレバー(ユニット)とシフター(変速レバー)を、メーカー側の規格仕様に従って選択したのですが、実際に届いた部品を確認すると、同じ規格でも仕様が異なるために組合わせられない事があったのです。

インターネットを利用して検索したところ、日本語で書かれたページでは仕様の違いについて触れてある箇所はなく、英文で書かれたページでは PDF資料で図解まで書かれた詳細な仕様の違いが説明してあるのです。

どうも、英文サイト用には 詳細な情報をきちんと公開している同社は、日本語サイトでは図解はおろか一切の説明文の記載は無いのです。

そこで、メーカーの相談室へ電話をして、「仕様の違いを公開するように」という要求の他、購入した部品の組合せに必要な「英文ページで公開されている部品購入の可否」を尋ねたところ、「どうにかするので、両方の部品を一度送付して下さい」との回答があって、購入した仕様違いの部品を一旦送付しました。

結果的には、メーカー側で仕様違いを補正する部品に交換して、きちんと組み合わせられた状態で返送されてきたのですが、実際には釈然としない気持ちが残りました。

といのも、これは自転車部品メーカーだけの話ではなく、オートバイの世界にもある、“子ども扱い”だからです。

(閑話休題) ・・ ホントは、自分で変更用部品を調達して改造したかったのです。

ご存知の通り、日本のオートバイメーカーも世界的に大変に有名でシェアも高い会社ばかりですが、それらの会社の場合でも日本人に販売する場合と海外(特に欧米向け)に販売する場合とでは、はっきりと扱い方が違います。

それが端的に判るのが、新車時に配布される「ユーザーマニュアル」の違いです。

私自身も“逆車”と呼ばれる、日本のオートバイメーカーが日本国内で製造した海外仕様車を何度か購入した経験もありますが、日本仕様の場合には簡単な内容だけが記載された薄っぺらな「ユーザーマニュアル」が配布されるところ、海外仕様車の場合には車体各部の分解部品図まで記載された分厚い「ユーザーマニュアル」が配布されるのです。

これは、恐らく、国民性・民族性の違いに適合させた対処の違いがはっきりと表れているのでしょう。

日本人は、自身で責任を持とうとする範囲が狭く、欧米では各自が責任を持って対応する事が求められているのでしょう。

(閑話休題) ・・ 話は更に一気に国際性を帯びてきますが・・

話は多少変わりますが、それは情報の分野でも同様な違いがはっきりと出ています。

例えば、イラク戦争の現場の実情を知り、それを不正に感じてイラク戦争に関わる各国間でのやり取りや戦闘映像を暴露したマニング上等兵や、米国の一般市民の情報を秘密裏に収集していたCIAの活動を暴露したスノーデン元CIA職員などの存在と、彼らの行為を正当なものとして支援活動をしている多くの市民の存在にも表れています。

翻って、尖閣諸島沖で日本の巡視船に体当たりを繰り返した中国漁船の映像を暴露した元海上保安官・一色氏に対する一般国民の関心度の低さとの差にも、国民性の違いが感じられます。

日本人は基本的に他者依存的な行動を取り、欧米人では国やメーカーにさほど依存せずに自身で検討して対処する姿勢が強いのだと、様々な機会で感じますし、それらの国民性の違いから 世界的に有名な日本メーカーでも、日本人に対しては情報を与えない“子供扱い”的な対応をしている点は問題だと考えています。

が、このテーマは別な機会に取り上げる事にしましょう。