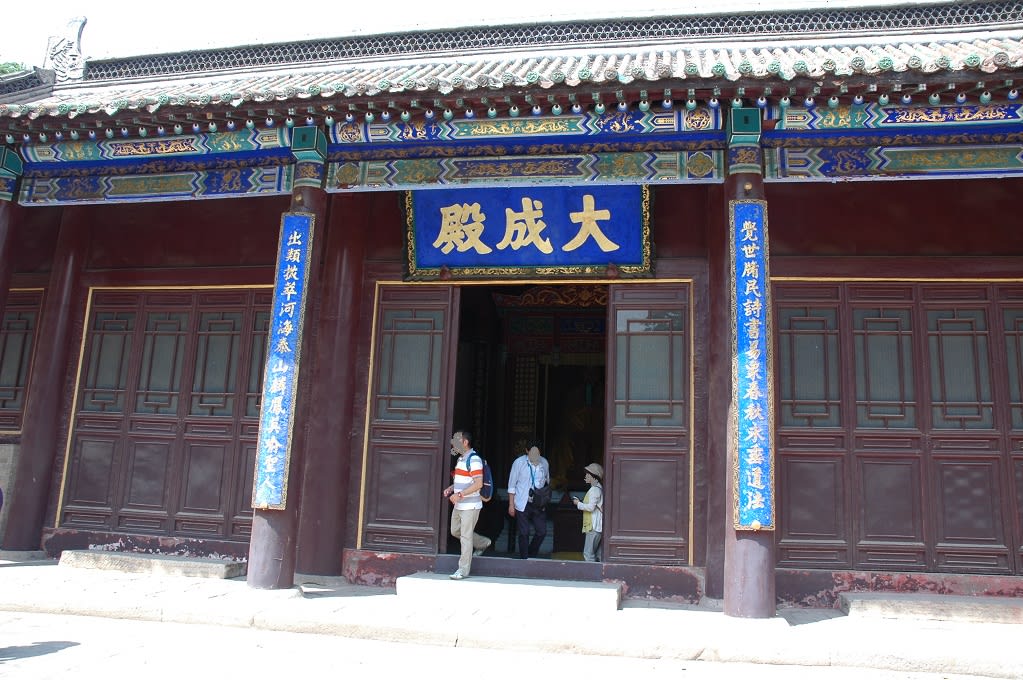

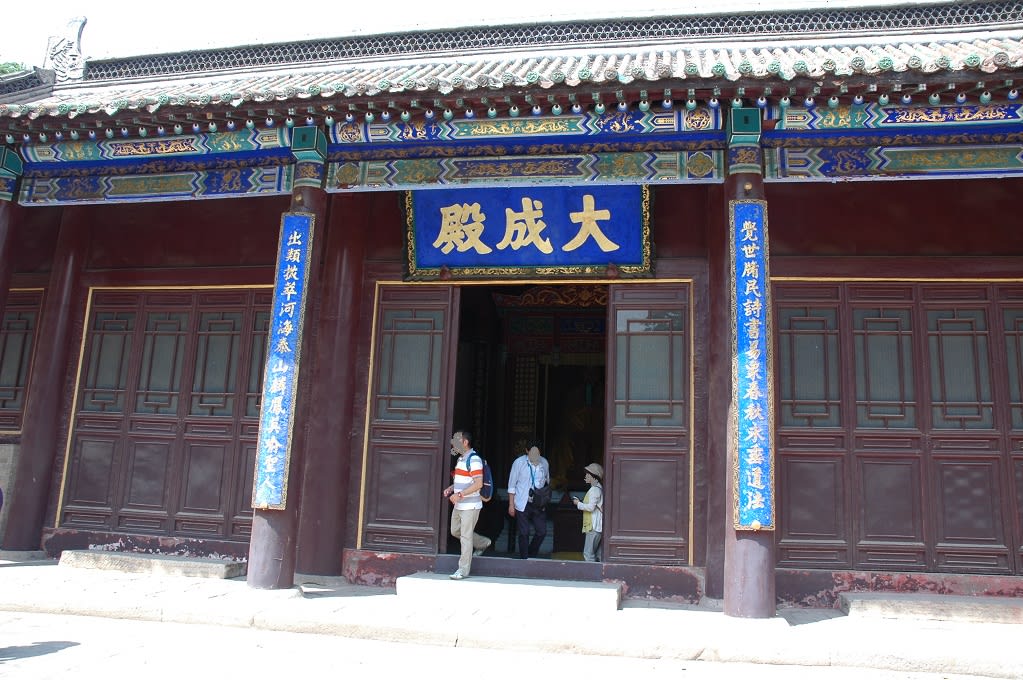

次に文廟。

ここも貢院とセットで考えるべき場所ですな。

孔子や魁星を祭る学問の神様の廟。

科挙の試験の前、学政や試験官などが祭事に訪れ、

学生らが合格すれば、試験官らとともに、お礼参りに訪れる・・・。

文廟には大抵、府学、県学と言った学校もセットになり、敷地内にある。

---「前廟後学」。

定州の文廟は、中国北方で最も完全な状態で保存されている古跡だそうな。

唐の大中12年(858)創建。

千年以上にもわたって継続的に祭事活動が続けられてきた文廟は、全国でも珍しいという。

「ここで馬を下りろ」と書いていますね。

入口の門は、[木霊]星門。

四柱三楼式。典型的な明代の様式なのだそうだ。

宋代、蘇東坡が1093-4年に半年だけ定州太守を勤めたことがあるという。

短っ!

その際にその手で植えたと伝わる樹齢千年の槐(えんじゅ)の木、二本。

東側が鳳が舞うが如し、西側が神龍の如し、ということで「龍鳳双槐」というとのこと。

・・・・ううーん。

千年前は鳳と龍の見目麗しい姿だったのかもしれないけど、

今はお年を召しすぎていて、ただの木材の塊にしか見えません・・・(失礼)。

ううーん。

お堂の塑像は、安っぽい張りぼてで、どうもありがたみがないですね。。。

ふう。。。

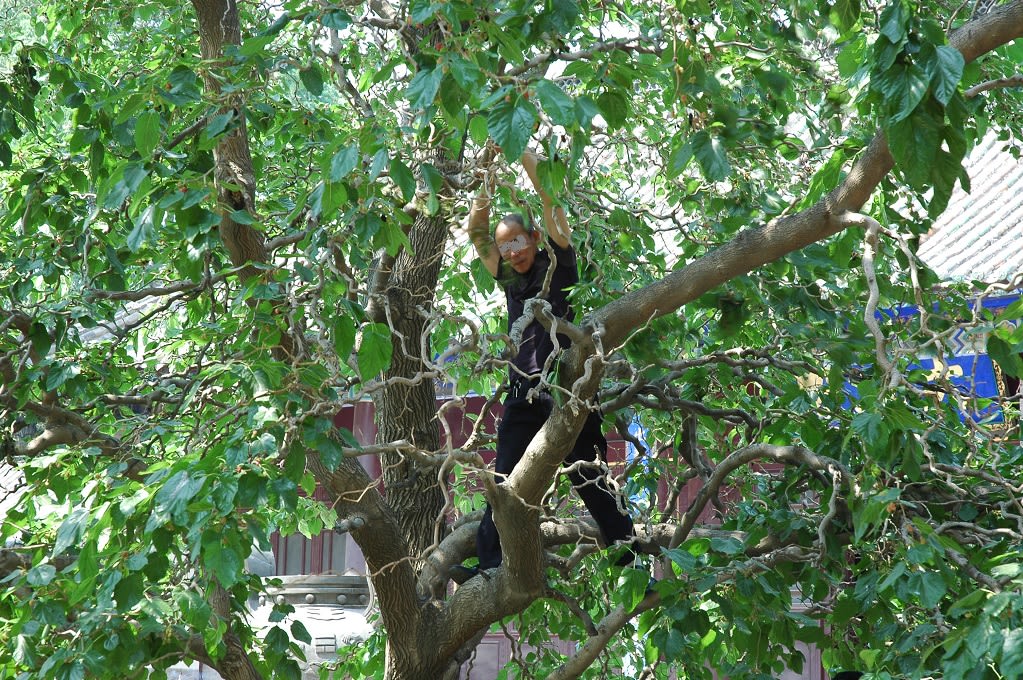

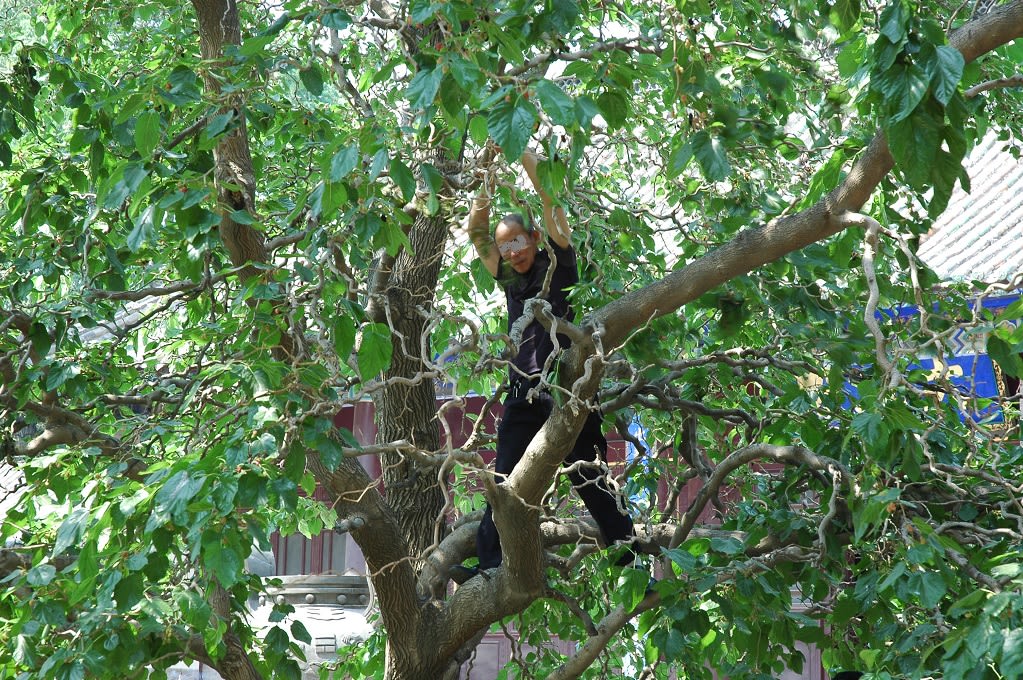

本堂の中庭にも、立派な大木が鎮座ましましておりましたが、

こちらは桑の木なのだそうな。

途中から別の中国人の一団が来て、

「お! 身が食べられるぞ!」

と大騒ぎを始める。

ベリー系のつぶつぶした果実がそこかしこに落ちており、

木にもたくさんなっている。

商品として育てられたものではないので、糖分が足りず、酸っぱくて大しておいしいものではなかったが

(食べてみた)

何しろただ、となれば、テンションが一気にマックスになったよう。

周辺で拾い集めるのはいいとして、

木に登って、揺らし始めた・・・・。

出たああああー!

何とかしてください、この人たち・・・・。

・・・・ところで、東側のお部屋に珍しいものがありました。

中山穆王・劉暢の墓から出土した玉衣だそうな。

前述のとおり、漢代には景帝がBC3年、皇子・劉勝を中山靖王に封じて以後、

漢王室の中山王の系譜が、世襲で17代、329年続いた。

つまり定州の近くには、17人の漢の王様の墓がそこかしこにあり、

わらわらと出土したものと思われる。

実は、この日の日程には、定州市内にある「中山漢墓」も見学の予定だったが、

残念ながら、昼休みに職員がどこかへ昼食を食べに行ってしまったのか、

その後、しばらく待ったが、返ってくる様子もなく、あきらめた経緯があった。

この「中山漢墓」の主は、後漢の光武帝の皇后の出の皇子・劉焉・中山簡王だという。

この文廟にあった玉衣の主、中山穆王・劉暢は、劉焉の孫にあたるそうだ。

定州はこのように古い時代の文物が、豊富にあるんですねー。

この日は、市の中心部にある定州博物館も絶賛大改装中。

展示物を見ることができませんでした・・・。

こんな文廟の横部屋に、打ち捨てたように無造作に漢代の玉衣を展示するくらいですから、

その扱いの雑さから、漢代のこの程度のもん、どんだけ珍しくないねん、--という感覚が伝わってきます(笑)。

おそらく博物館には、古い時代の文物がわんさか収蔵されていると思われ、

定州はまたリベンジで訪れる価値のある場所だなあ、と実感しましたー。

・・・とにかく街中、どこもかしこも絶賛、大開発中でしたから・・・。

個人向けのタワーマンションはもちろん、博物館とその周辺の大広場、

市内のあちこちで伝統建築を模したテーマパーク風の商店街の建設もすごい規模です・・・。

確かに北京から高速鉄道で2時間ほどの距離になった今、

こうして日帰りか、週末二日で充分楽しみに来れる場所になったわけです。

誰がどんだけ投資しとんねん、とその規模にくらくらしまっさ・・・。

そんな生臭い話ばかりしている場合ではないですな(笑)。

えええー。

最後に文廟の横にある中山書院です。

こちらは入口だけ。入れませんでした。

文廟が中軸線が三ラインある構造になっており、真ん中の建築群が今さっき文廟として見学した部分。

中山書院は西側のラインになります。

前述のとおり、文廟には官学がセットで併設されていました。

中山書院の創建は宋代。

以後清末に至るまで続き、民国時代には職業学校に。

2015年に修復したということ。

・・・つまりは学校を追い出して、参観用の古跡とするべく整備したということですね。

中に入れてくれなかったのは、まだ整備中なのでしょうか・・・。

門番のおっちゃんの頭越しに中を少しだけ撮影しました。。。

文廟の東側には、大きな楼閣が見えますね。

これは3本中軸ラインのうちに、もっとも東側「文昌閣」でしょうかね(最初の見取り図参照」。

残念ながら、真ん中ラインのほかは、対外解放されていないようです。

文廟の外にも、何やら古めかしげな門構えもありました。。。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

ここも貢院とセットで考えるべき場所ですな。

孔子や魁星を祭る学問の神様の廟。

科挙の試験の前、学政や試験官などが祭事に訪れ、

学生らが合格すれば、試験官らとともに、お礼参りに訪れる・・・。

文廟には大抵、府学、県学と言った学校もセットになり、敷地内にある。

---「前廟後学」。

定州の文廟は、中国北方で最も完全な状態で保存されている古跡だそうな。

唐の大中12年(858)創建。

千年以上にもわたって継続的に祭事活動が続けられてきた文廟は、全国でも珍しいという。

「ここで馬を下りろ」と書いていますね。

入口の門は、[木霊]星門。

四柱三楼式。典型的な明代の様式なのだそうだ。

宋代、蘇東坡が1093-4年に半年だけ定州太守を勤めたことがあるという。

短っ!

その際にその手で植えたと伝わる樹齢千年の槐(えんじゅ)の木、二本。

東側が鳳が舞うが如し、西側が神龍の如し、ということで「龍鳳双槐」というとのこと。

・・・・ううーん。

千年前は鳳と龍の見目麗しい姿だったのかもしれないけど、

今はお年を召しすぎていて、ただの木材の塊にしか見えません・・・(失礼)。

ううーん。

お堂の塑像は、安っぽい張りぼてで、どうもありがたみがないですね。。。

ふう。。。

本堂の中庭にも、立派な大木が鎮座ましましておりましたが、

こちらは桑の木なのだそうな。

途中から別の中国人の一団が来て、

「お! 身が食べられるぞ!」

と大騒ぎを始める。

ベリー系のつぶつぶした果実がそこかしこに落ちており、

木にもたくさんなっている。

商品として育てられたものではないので、糖分が足りず、酸っぱくて大しておいしいものではなかったが

(食べてみた)

何しろただ、となれば、テンションが一気にマックスになったよう。

周辺で拾い集めるのはいいとして、

木に登って、揺らし始めた・・・・。

出たああああー!

何とかしてください、この人たち・・・・。

・・・・ところで、東側のお部屋に珍しいものがありました。

中山穆王・劉暢の墓から出土した玉衣だそうな。

前述のとおり、漢代には景帝がBC3年、皇子・劉勝を中山靖王に封じて以後、

漢王室の中山王の系譜が、世襲で17代、329年続いた。

つまり定州の近くには、17人の漢の王様の墓がそこかしこにあり、

わらわらと出土したものと思われる。

実は、この日の日程には、定州市内にある「中山漢墓」も見学の予定だったが、

残念ながら、昼休みに職員がどこかへ昼食を食べに行ってしまったのか、

その後、しばらく待ったが、返ってくる様子もなく、あきらめた経緯があった。

この「中山漢墓」の主は、後漢の光武帝の皇后の出の皇子・劉焉・中山簡王だという。

この文廟にあった玉衣の主、中山穆王・劉暢は、劉焉の孫にあたるそうだ。

定州はこのように古い時代の文物が、豊富にあるんですねー。

この日は、市の中心部にある定州博物館も絶賛大改装中。

展示物を見ることができませんでした・・・。

こんな文廟の横部屋に、打ち捨てたように無造作に漢代の玉衣を展示するくらいですから、

その扱いの雑さから、漢代のこの程度のもん、どんだけ珍しくないねん、--という感覚が伝わってきます(笑)。

おそらく博物館には、古い時代の文物がわんさか収蔵されていると思われ、

定州はまたリベンジで訪れる価値のある場所だなあ、と実感しましたー。

・・・とにかく街中、どこもかしこも絶賛、大開発中でしたから・・・。

個人向けのタワーマンションはもちろん、博物館とその周辺の大広場、

市内のあちこちで伝統建築を模したテーマパーク風の商店街の建設もすごい規模です・・・。

確かに北京から高速鉄道で2時間ほどの距離になった今、

こうして日帰りか、週末二日で充分楽しみに来れる場所になったわけです。

誰がどんだけ投資しとんねん、とその規模にくらくらしまっさ・・・。

そんな生臭い話ばかりしている場合ではないですな(笑)。

えええー。

最後に文廟の横にある中山書院です。

こちらは入口だけ。入れませんでした。

文廟が中軸線が三ラインある構造になっており、真ん中の建築群が今さっき文廟として見学した部分。

中山書院は西側のラインになります。

前述のとおり、文廟には官学がセットで併設されていました。

中山書院の創建は宋代。

以後清末に至るまで続き、民国時代には職業学校に。

2015年に修復したということ。

・・・つまりは学校を追い出して、参観用の古跡とするべく整備したということですね。

中に入れてくれなかったのは、まだ整備中なのでしょうか・・・。

門番のおっちゃんの頭越しに中を少しだけ撮影しました。。。

文廟の東側には、大きな楼閣が見えますね。

これは3本中軸ラインのうちに、もっとも東側「文昌閣」でしょうかね(最初の見取り図参照」。

残念ながら、真ん中ラインのほかは、対外解放されていないようです。

文廟の外にも、何やら古めかしげな門構えもありました。。。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

短っ!

その際にその手で植えたと伝わる樹齢千年の槐(えんじゅ)の木、二本。

東側が鳳が舞うが如し、西側が神龍の如し、ということで「龍鳳双槐」というとのこと。

もし蘇東坡自ら植えたものだとしたら、素晴らしいですねぇ。東側の槐(えんじゅ)の木は東方向に傾いていますか。傾いていれば、ひょっとして人名と傾きの方向を掛けているのかもしれませんね。坡は坂・傾斜の意味ですからねぇ(笑)。「東坡双槐」と名づけた人は遊び心の持ち主ですね。

ダジャレでしたか(笑)。

それは思いつきませんでしたねー(笑)。