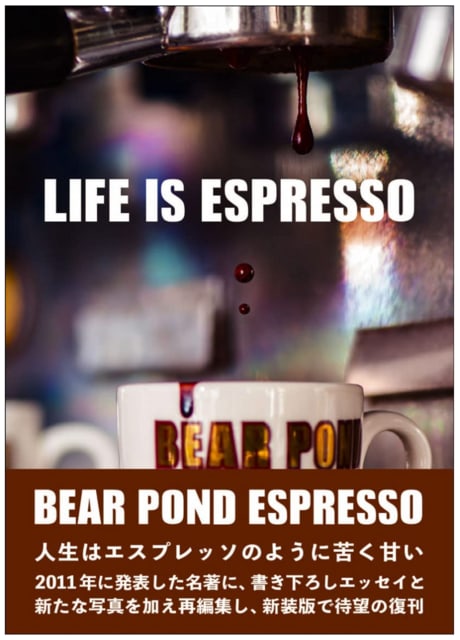

とても良かった。ご本人にとってかっこいい生き方を実践している人だと思う。

P61

店は自分で作った方が良い。その方がエネルギーが湧くから

P101

おひねり的なチップの導入。Good idea.

P141

「エスプレッソ文化の底上げ」これが田中勝幸さんの人生のテーマ

→一生のテーマを明言できるってすごいことだと思う。かっこいい。

P175

カウボーイのようにバッファローがいる場所を見つける。FedExの教えらしい。この本に何度もでてくる表現。

P176

大手と違う点が、ユニークな味を作れること。チェーン店は画一性が必要。だが、個人店はそうではない。また、自分が「おいしい」と思う味を追求することもできる、

■他

・奥さんへの感謝に溢れている。素晴らしいことだと思う。素敵な人だとも思う。

・最後のページで革ジャン着てる。本を読みながら抱いたイメージに合っていた。

・小さな店でたくさんの種類の豆をストックするのは大変だが、エスプレッソマシンで味をコントロールできれば、あまり多くの豆をストックする必要はないのかな。。。であれば、小さなお店が大きな規模で展開しているお店と比較される時に不利になりずらいよね。

・コーヒー業界の人は、どこかアウトサイダー感がある。左翼的というか、斜に構えるというか。広告業界もそう。田中さんも単車とかサーフィンとか。個人主義というかね。。自然にそうなんだよね、誰かの真似や流行を追いかけるのではなく。(影響は受けているだろうけ)そうゆうところに親近感を抱いた。」

・Amazonだって、作りたてのエスプレッソを配達することはできないからね。とても難しいけど、不可能ではないのだと思う、独立店としてやっていくことは。