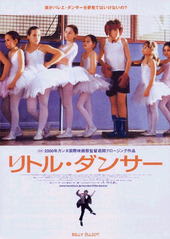

現在までのスティーブン・ダルドリー監督の作品を続けて書いてきたので、残る1本の『リトル・ダンサー』(2000年)についても書いておこうと思う。

1984年。場所は、イングランドの東北部、ダーラムの炭鉱町。

11歳のビリーの家族は、父と兄トニーが炭鉱の労働者であり、軽度の認知症を患い徘徊癖のある祖母の四人暮らし。

ビリーは、父親がボクシングファンのために、好きでもないボクシング・ジムに通っている。

そんなある日、ジムの隅でバレエ教室が開かれることになった。

偶然目にしたビリーは、バレエに魅せられ、密かに女の子たちに混じって練習するようになる。

どんどん上達するビリーに、ウィルキンソン先生は自分が果たせなかった夢も重ね、彼を熱心に教えていった。

しかし、それを知った父親は激怒。

バレエへの思いを理解してもらえないビリーは、悔しさをぶつけるようにして一人で踊り続け・・・・

この映画は大雑把にいえば、セクサスストーリーの部類になると思う。

でも、そのような作品の中にあって際立って特徴があるのは、その背景。

炭鉱不況によって、ストライキに参加している父親と兄トニーは失業同然で、お金に対して切実な状態にある。

だからビリーにとって、ウィルキンソン先生が熱心にロンドンのロイヤル・バレエ学校のオーデションに勧めても、そう簡単なことではない。

そんな中、ビリーの踊りを見た父親は、その踊りに目を見張る。

その後の、父の行動。

ビリーの夢を叶えてやりたいと、金のためにスト破りまでしようとする決心。

その父親の行動を見てしまうトニー。

このような社会状況を背景に、浮かび上がってくる家族愛。

これらの事と、ビリーのバレエに対する憧れ、不安がない交ぜとなり、観る側としては無意識のうちに感動を呼び起こされる。

特にラストの、ビリーが大人になって、舞台に飛び出し踊り出す「白鳥の湖」。

そのワン・シーンは感動しかない。

人が、ひとつのことに興味を持ち、それに打ち込み努力するということ。

すべての人がその結果に報われる保証はどこにもないけれど、その真摯な姿勢に心打たれない人はいないと思う。

私にとって、そんなことを思わせてくれる非常に印象に残った作品である。

1984年。場所は、イングランドの東北部、ダーラムの炭鉱町。

11歳のビリーの家族は、父と兄トニーが炭鉱の労働者であり、軽度の認知症を患い徘徊癖のある祖母の四人暮らし。

ビリーは、父親がボクシングファンのために、好きでもないボクシング・ジムに通っている。

そんなある日、ジムの隅でバレエ教室が開かれることになった。

偶然目にしたビリーは、バレエに魅せられ、密かに女の子たちに混じって練習するようになる。

どんどん上達するビリーに、ウィルキンソン先生は自分が果たせなかった夢も重ね、彼を熱心に教えていった。

しかし、それを知った父親は激怒。

バレエへの思いを理解してもらえないビリーは、悔しさをぶつけるようにして一人で踊り続け・・・・

この映画は大雑把にいえば、セクサスストーリーの部類になると思う。

でも、そのような作品の中にあって際立って特徴があるのは、その背景。

炭鉱不況によって、ストライキに参加している父親と兄トニーは失業同然で、お金に対して切実な状態にある。

だからビリーにとって、ウィルキンソン先生が熱心にロンドンのロイヤル・バレエ学校のオーデションに勧めても、そう簡単なことではない。

そんな中、ビリーの踊りを見た父親は、その踊りに目を見張る。

その後の、父の行動。

ビリーの夢を叶えてやりたいと、金のためにスト破りまでしようとする決心。

その父親の行動を見てしまうトニー。

このような社会状況を背景に、浮かび上がってくる家族愛。

これらの事と、ビリーのバレエに対する憧れ、不安がない交ぜとなり、観る側としては無意識のうちに感動を呼び起こされる。

特にラストの、ビリーが大人になって、舞台に飛び出し踊り出す「白鳥の湖」。

そのワン・シーンは感動しかない。

人が、ひとつのことに興味を持ち、それに打ち込み努力するということ。

すべての人がその結果に報われる保証はどこにもないけれど、その真摯な姿勢に心打たれない人はいないと思う。

私にとって、そんなことを思わせてくれる非常に印象に残った作品である。