日本温泉協会によると、温泉の泉質は10種類に分けられているようです。

①単純温泉 ②塩化物泉 ③炭酸水素塩泉 ④硫酸塩泉 ⑤二酸化炭素泉 ⑥含鉄泉 ⑦酸性泉 ⑧含よう素泉 ⑨硫黄泉 ⑩放射能泉

今回の温泉はこの10種類の泉質に入っていない「モール泉」のこと。

それならモール泉とはなんぞや? ってことになる。

実は「モール温泉」という泉質には、明確な定義がないんですね。

ただ、地下に堆積している植物性の有機質を含む温泉ということだけ。

昔、ヨーロッパでは戦いで傷ついた兵士たちは傷を治すために泥炭(peat)に浸かっていた。

それで、泥炭には効能があることが世界的に知られるようになり、日本の十勝地方でもそれを真似たんですね。

十勝地方には泥炭や湿地が多く、そこから温泉が湧き出ていた。

『あっ、これはヨーロッパの伝説の泥炭温泉だ!』と言ったかどうか分からないけれど、この温泉に「モール温泉」と名前を付けたのが始まりでした。

モールの語源はドイツ語の泥炭地を意味する「Moor」ですって。

だから、モール温泉という名前は日本独自のもので、分類上では単純温泉や塩化物泉、炭酸水素塩泉などに該当し、効能などはそれぞれの温泉に準じているんですが、モール泉といわれる温泉には特徴があって、色は湧き出た時から茶色、臭いはなく、アルカリ性なんですね。

アルカリ性ってことは『美人の湯』とも言われている温泉で、お肌がツルツルになること間違いなし。

まぁ、ここまで前置きが長くなってしまったのですけれど、適当にスルーして、本題に入ります。

青森県上北郡にある東北町は、小川原湖の西側に広がる町。

この町にある温泉はすべてモール温泉になっているということだった。

モール温泉は以前にモール泉の元祖十勝川温泉で入ったことがあった。

その時のしっとりとツルツルした泉質がとても良かったので、気に入っていた。

だから東北町のモール温泉はどんなものなんだろうと思って訪ねてみた。

青い森鉄道の上北町駅を降り立ったら『ようこそ 湖といで湯の里 東北町へ』という大きな看板があった。

湖は「小川原湖」のこと、「いで湯の里」とあるがこの町には温泉街のようなものはないが、いくつかの温泉が点在している。

町のホームページによると、湯量豊富な源泉が町内に32ヶ所もあるらしく、それもすべてモール泉で源泉掛け流しだという。

全部の温泉を回るのは無理だけど、いくつか回ってみたいと思った。

最初は駅から一番近い温泉に行ってみた。

駅を出て線路沿いに2~3分ほど歩くと前方に見えてきたのが「玉勝温泉」の看板。

そして、道路を挟んで向かい側には「玉勝温泉別館」と書かれた看板も見えた。

こちらの別館は宿泊棟になっていて、日帰りの立ち寄り湯はできないらしい。

早速、日帰り入浴が可能の方の「玉勝温泉」に入ってみた。

昭和を感じさせてくれるような外観、入ってみると銭湯の湯上がり処のような休憩室になっていて、広いフロアには椅子がいくつか並べてあった。

ここは近所の人たちが銭湯代わりに使っているんでしょうね。

だから入ってすぐ右側にある券売機にあった入浴料が220円と安い。

220円を支払って出てきた券は長方形のプラスチック製、レトロなもの。

左の壁側に係の人(おじさん)が座って受付をしていた。

昔ならば番台かな?

向かって左側が女性用、でも暖簾は青かった。

赤い暖簾に慣れているせいか思わず確認してしまった。

更衣室は広々してコインロッカー(鍵が壊れているものが多かった)、棚、籐かごなどがあり、中央に大きなテーブルのような腰掛けがあった。

お風呂から上がってからここに腰掛けておしゃべりでもするところかな?

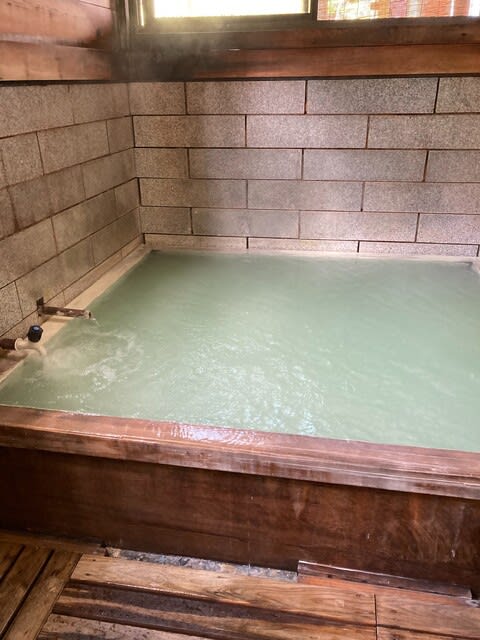

さて、お風呂に入ってみた。

結構広い。

入ってすぐの左側には小さなサウナ、奥の右側には打たせ湯があり、浴室の真ん中にドーンと大小に分かれている湯船があった。

湯船の中にある青いものは水流を起こす機械で、絶えずお湯が動いているようになっていた。

きっとジェットバスのようなものなんでしょうね。

コの字型になっている洗い場には30個くらいのカランがあり、そのカランが面白かった。

まず、頭の上にシャワーがあり、固定式。

座った目の前には古~い上から押すバネ式のカラン、出るお湯はすべて温泉になっていた。

湯量が多いと聞いていたが確かに・・・でも雰囲気は昭和感満載。

お湯は出がらしのお茶のように少し茶色くなっていた。

入ってすぐに肌がツルツルするのが感じられた。

さすがモール泉、湯上がりもすっきりと気持ちよかった。

[玉勝温泉の説明書き]

玉勝温泉の名前の由来は、小川原湖の伝説に出てくる、玉代姫・勝世姫かららしい。

---- 世の無常を儚んで都から姿を消した父親を探しに来た姉妹がたどり着いたのが小川原湖。

その時には父は既に亡くなっていたらしく、やがて姉妹も後を追うように湖に身を投げた ----

という話のようだ。