(在りし日の…@北府駅資料館)

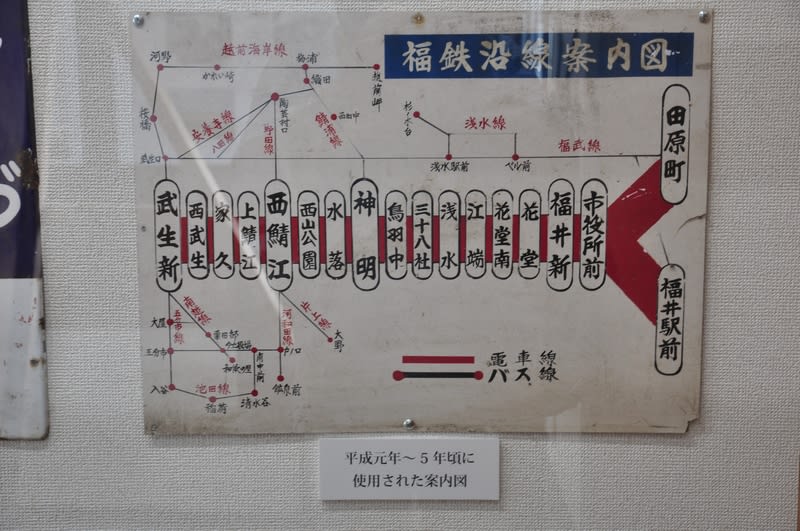

北府駅の資料館に展示してあった福井鉄道路線図。平成5年まではこの形でしたが、現在は駅名も変わり駅の数も大幅に増加しています。福井鉄道から枝葉のように伸びているのは福鉄のバス路線ですが、路線図にある鯖浦(せいほう)線や南越(なんえつ)線は以前福井鉄道の支線であったのがバス転換されたもので、鉄道路線としては昭和40年代後半に廃止されてしまいました。北陸地方にはこんな感じの地方鉄道のローカルな支線がいーっぱいあって、ちょっと昔の鉄道路線図を見ればそれこそ北陸本線の小駅からちょこちょこと色んな場所に電車が走っていた事が見て取れます。

さて、市役所前で200型を待っていると、ほどなく福井駅前を折り返して越前武生行きがやって来ました。ヒゲ線から戻って来た電車は、一度田原町行きのホームに引き上げてから渡り線を使って武生方面行のホームに入線します。駅前立ち寄り便は田原町→市役所前→福井駅前→市役所前→武生方面とルートを取るので、何度も何度も進行方向を変えるたびに運転士さんは行ったり来たりしなきゃならんのが結構大変そう。ちなみに運転士さんが立ってるのは「エンド交換ばっかで座るのも面倒だからねえ」と言う訳ではなく、目線を上げる事による安全確認のためでしょう。特にヒゲ線区間周辺では立ち乗りやってる運転士さん多かったのでね。

昼前に降り出した雨、武生方面行の電車は乗客もまばらで、2両編成の後方のボックスシートを陣取ってまずは車内を眺めてみる。昭和30年代後半に福井鉄道の急行用車両として作成された矜持は、まずシンプルに並べられたクロスシートと背もたれの白いビニールカバーに十分に表現されているような気がしますね。この「背もたれのビニールカバー」ってのは、何と言うか当時ならではの「よそ行きの高級感」を演出するアイテムであったんだろうな。そこらへんは同時期に同じ日車で作られた長電2000系の車内を見れば分かっていただけるかと思うのですが、メカニカルかつコンパクトな運転席回りもアナログ感バリバリで、タテ型のマスコンからは電車なんだけど路面電車っぽくもある200型の二面性を感じる事が出来ます。

比較事例として以前撮影した長電2000系D編成の車内をアップしてみる。こっちは車体の真ん中を頂点とした集団お見合いクロスシートだったけど、網棚の感じとかシートの雰囲気とか本当によく似ていると思いませんか?(笑)。外見からしても湘南二枚窓と屋根から前面にかけての丸みを帯びた落とし込みや一灯の前照灯など共通項が多く、これらはいわゆる高度成長期の日車型イズムみたいなもんなんでしょうか。

雨の中を走り出した電車は、公園前、木田四ツ辻と軌道部分を抜け鉄道線内に入り赤十字前。ショッピングセンターのあるベル前、江端、清明と住宅街を走り、ハーモニーホールからやや風景は田園地帯のそれに変わります。浅水を抜けて泰澄の里、三十八社は完全に田園の中で、左手に靄のかかったような低い山並みを見ながら走ると浅水川を渡って右カーブの先に鳥羽中。神明からは鯖江市の住宅街の中に分け入り水落、西山公園からは長泉寺山のすそ野を縫って緑の中を走ると西鯖江で交換のため暫し停車。雨に濡れしっとりとした200型急行色の独特の深緑が艶めかしく、停車している間のコココココ…と言うコンプレッサーの音もまた心地良いですなあ。

西鯖江を出るとサンドーム西から日野川を渡って家久。スポーツ公園からは武生の市街に入り、大きく左にカーブして車両基地のある北府(きたご)を出ると家並みの中を今度は右に急旋回して、北陸本線が近付くと終点の越前武生に到着。市役所前から約50分の旅を200型と共に堪能。越前武生は中線を挟んだ2面3線のホームがあり、木製のY字型をした上屋がちょっとレトロな、郊外電車の始発駅然とした端正な駅でもあります。

越前武生駅は終着駅らしく電車が到着すると降車客を追い出して改札を締め切ってしまうので、改札の外から乗って来た200型のサイドビューを改めてじっくりと。この福鉄急行色である203編成は3編成ある200型の中でも一番若い昭和37年製、連接車のためなのか武生側から203-1・203-2と言う車体番号が振られています。2両連接なので台車は3つ、そのうち車端部の2つは…ほほお、国鉄の戦後の代表的な台車と言っても過言ではないDT21なんですね。いわゆる101系に代表されるような国電型のコイルバネ台車。連接台車は外釣りのコイルバネに横に突き出したダンパーがある独特な形状ですな。全検は24年7月に西武生(現在の北府ですね)の工場で受けた旨が記されてますが、果たして次の全検があるのかどうか…?

そして越前武生の側線には203の兄貴分である202編成(新福鉄色)が留置されておりましたが、こちらはパン下げして動く気配なし。ムムム。結局福井にいた二日間では一回も動かなかった様子ですが、贅沢言っちゃうとこっちが動いてるところも見たかったなあ。別に運用を外れてる訳でもなさそうでしたが、夏休みだし、FUKURAMとかが入っちゃってると200型は2編成も運用に入れる必要はないのかもしれません。

203の車内に輝く「日本車輌會社 昭和37年」のエンブレム。現在は「日本車輌製造」が正式名称ですが、この形式が生まれたのは201・202編成が昭和35年、203編成が昭和37年なんですが、当時はまだ現在の日車の拠点である豊川工場もなかった頃のお話。登場からここまで足かけ50余年、200型は福鉄を代表するクルマとして嶺北の地に君臨して来ましたが、今後は毎年FUKURAMが増備される事が内定しており、おそらくここ1~2年で姿を消すものと思われます。こんな雰囲気のある地方鉄道の名車がなくなってしまうのは勿体ないのだけど、経年劣化もさることながらあの乗降用の高いステップはバリアフリーの時代に沿っているとは言いがたいものがあり、仕方ない事なのでしょう。

名車は姿で歴史を語る。

見るなら、乗るなら、撮るなら今だよ200型。

次回へ続く。