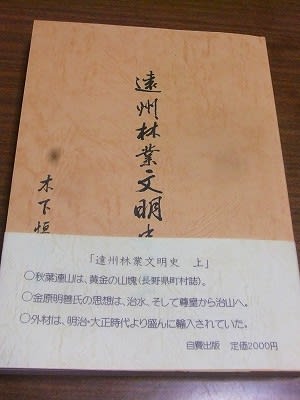

昨日講演していただいた郷土史家の木下恒雄さんの自費出版『遠州林業文明史 上』を先日読み終えた。

研究者ではないので重複や『白書』の多用などが気になるが、重要な指摘に感心することが少なくない。

その第1は、縄文から江戸までの住民の住まいは、平野というより、小高い台地や山腹が多かったという指摘だ。

平野部は洪水や河川の氾濫などで現代のような密集社会ではなかったということだ。

都市の過密は、資本の効率のなせることで比較的新しい現象という視点が新鮮だ。

つまり、山間部でもそこそこの交通網があったということだ。

『夜明け前』を読んだときも同じことを感じていた。

第2は、行基上人の足跡が遠州に多いという指摘だ。

確かに行基が開祖した寺がよく見受けられる。

本人が来たかどうかはともかく、公認ではなかった僧の行基の影響力を知ることになる。

山住神社の神主が江戸末期に植林を始めたのがこの地域の先陣を切る事業らしいことも初めて知る。

治山治水の金原明善はもちろん、その原点である「報徳社」の活動、王子製紙が地域に及ばした影響なども読み応えがある。

第3は、創造的な龍山森林組合を作った青山宏さんの活躍だ。

林業危機を乗り切るには外材のせいにしないで、自ら雇用機会を創り出すことだと力説し、困難なしがらみを越え実際にそれを実現してきたことが素晴らしい。

森林組合自身が過疎問題を取り組み、地域住民全ての人々とかかわりを持つ組合を作るという視点が飛びぬけている。

こうした地域史を丹念に掘り起こしてきた81歳の木下さんの情熱がまたすさまじい。現在は地域災害史を執筆中という。

頭が下がる。

研究者ではないので重複や『白書』の多用などが気になるが、重要な指摘に感心することが少なくない。

その第1は、縄文から江戸までの住民の住まいは、平野というより、小高い台地や山腹が多かったという指摘だ。

平野部は洪水や河川の氾濫などで現代のような密集社会ではなかったということだ。

都市の過密は、資本の効率のなせることで比較的新しい現象という視点が新鮮だ。

つまり、山間部でもそこそこの交通網があったということだ。

『夜明け前』を読んだときも同じことを感じていた。

第2は、行基上人の足跡が遠州に多いという指摘だ。

確かに行基が開祖した寺がよく見受けられる。

本人が来たかどうかはともかく、公認ではなかった僧の行基の影響力を知ることになる。

山住神社の神主が江戸末期に植林を始めたのがこの地域の先陣を切る事業らしいことも初めて知る。

治山治水の金原明善はもちろん、その原点である「報徳社」の活動、王子製紙が地域に及ばした影響なども読み応えがある。

第3は、創造的な龍山森林組合を作った青山宏さんの活躍だ。

林業危機を乗り切るには外材のせいにしないで、自ら雇用機会を創り出すことだと力説し、困難なしがらみを越え実際にそれを実現してきたことが素晴らしい。

森林組合自身が過疎問題を取り組み、地域住民全ての人々とかかわりを持つ組合を作るという視点が飛びぬけている。

こうした地域史を丹念に掘り起こしてきた81歳の木下さんの情熱がまたすさまじい。現在は地域災害史を執筆中という。

頭が下がる。