「徳」の統治をめざす孔子、「個人の力」を認めた朱熹

「徳」の統治をめざす孔子、「個人の力」を認めた朱熹 「礼・仁・孝」で「徳」の支配を行う

「礼・仁・孝」で「徳」の支配を行う 「理」で人の力を社会に生かせば社会秩序を保てる

「理」で人の力を社会に生かせば社会秩序を保てる 五経と四書は、儒学の基本文献で孔子の思想を起源とします

五経と四書は、儒学の基本文献で孔子の思想を起源とします 孔子が理想とする統治がトップダウン式、朱事は官僚によるボトムアップ式を推奨した

孔子が理想とする統治がトップダウン式、朱事は官僚によるボトムアップ式を推奨した 知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください

記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください 出典、『宗教史(成美堂出版)』他引用&参照

出典、『宗教史(成美堂出版)』他引用&参照☆本には、綺麗な絵画が記載されています

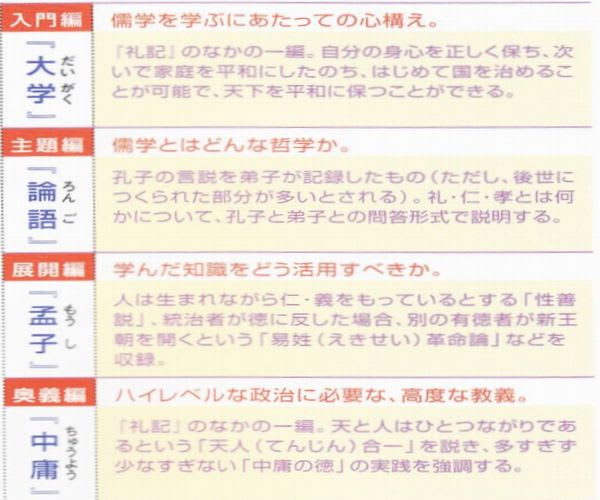

四書五経(『宗教史(成美堂出版)』&ネットより画像引用)

「5経」孔子推薦実践マニュアル

「5経」孔子推薦実践マニュアル 孔子のの思想は「礼・仁・孝に基づく完璧な社会が過去に存在した」世界観を基盤にしている

孔子のの思想は「礼・仁・孝に基づく完璧な社会が過去に存在した」世界観を基盤にしている 「礼」とは、祭司の儀礼をさす

「礼」とは、祭司の儀礼をさす☆礼は統治者の正統性「王が天命を受けて統治している」というデモンストレーシヨンです

「仁」とは、人への思いやりの心を意味し最高の道徳とされた

「仁」とは、人への思いやりの心を意味し最高の道徳とされた 「孝」とは、親への尊敬の念を行為に表すことをいう

「孝」とは、親への尊敬の念を行為に表すことをいう☆子から親への孝の実践が仁を実現するための出発点とし広く民にまで及べば「仁政」になるとした

祭祀儀礼の理論(礼)、儀礼時に演奏する歌と音楽(詩経)、歴史上の仁政の具体的例(書)を弟子たちに学ばせた

祭祀儀礼の理論(礼)、儀礼時に演奏する歌と音楽(詩経)、歴史上の仁政の具体的例(書)を弟子たちに学ばせた 後世になり整備され教材として五経となる

後世になり整備され教材として五経となる 五経(儒教の基本教本)

五経(儒教の基本教本) 『易経』社会の変化を、亀甲やぜい竹を用いた占いで知り、倫理道徳へ導く

『易経』社会の変化を、亀甲やぜい竹を用いた占いで知り、倫理道徳へ導く 『書経』古代政治の君臣の言行から、模範とすべきものをビックアップしたもの

『書経』古代政治の君臣の言行から、模範とすべきものをビックアップしたもの 『詩経』宗廟の祭祀に用いる楽歌を収録(礼の実践に必要な知識)

『詩経』宗廟の祭祀に用いる楽歌を収録(礼の実践に必要な知識) 『礼記』国家儀礼に関する理論およびその実践マニュアル

『礼記』国家儀礼に関する理論およびその実践マニュアル 『春秋』孔子の祖国の政治史をまとめた史書

『春秋』孔子の祖国の政治史をまとめた史書 「四書」朱熹制定の官僚必須読本

「四書」朱熹制定の官僚必須読本 孔子は「完璧な社会は、天の意志と王の資質しだい」とした

孔子は「完璧な社会は、天の意志と王の資質しだい」とした 朱熹は「もっと人間が関与できる余地がある」と考えた

朱熹は「もっと人間が関与できる余地がある」と考えた 個人が修養を重ねて理を知れば、王の資質に関係なく社会秩序を維持できるとした

個人が修養を重ねて理を知れば、王の資質に関係なく社会秩序を維持できるとした 孔子が理想とする統治がトップダウン式、朱事は官僚によるボトムアップ式を推奨した

孔子が理想とする統治がトップダウン式、朱事は官僚によるボトムアップ式を推奨した 科挙制度を改革し、世襲でなく能力の優れた官僚を、政治の要所に配置すべきだとした

科挙制度を改革し、世襲でなく能力の優れた官僚を、政治の要所に配置すべきだとした 官僚教育の一環として、朱熹は儒学思想を優しく説いた4冊(四書)を新たに制定した

官僚教育の一環として、朱熹は儒学思想を優しく説いた4冊(四書)を新たに制定した

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます