🌸臆病者のための新NISA活用術1

☆複利・長期投資・非課税凄い力

☆毎月3万円投資⇒50年後に1億6千万円に(本当です)

(投資市場先の毎年7%の伸びで)

⛳「失われた30年」で常識が変わった

☆NISA少額投資非課税制度

*NISAの最大の魅力は

*株式やファンドの配当・分配金や譲渡益が非課税になること

☆これまで日本人の老後は、国と会社の年金によって

*”悠々自適″が約束されてきた

☆日本で税優遇のある資産形成制度の導入が遅れたのは

*投資に回せる富裕層だけにメリットがある仕組みだと思われ

*多くの国民が不公平に感じると懸念したから

☆少子高齢化によって年金制度を支える現役世代の数が減り

*受給者の数だけが増え、いまや制度の持続可能性が揺らいでいる

*2065年に現役世代が子育てと親の介護をしながら

*現役世代、1.3人で高齢者1人を支えなければならない

☆金融庁の報告書

*年金のみで暮らす高齢夫婦世帯の平均をもとに

*「老後20~30年間で約1300万円~2000万円が不足する」と

*「老後の面倒は国が見てくれる」という暗黙の了解

*否定されたとを多くの国民が感じた

☆「新しい資本主義」を掲げる岸田政権

*NISA制度が大幅に拡充されたときには

*「金持ち優遇」などという声はどこからもあがらなかった

*年金のみに依存した老後の人生設計がもはや成り立たないという

*”不都合な事実″も、ようやく受け入れざるを得なくなったのだ

⛳「老後」を短くすればいい

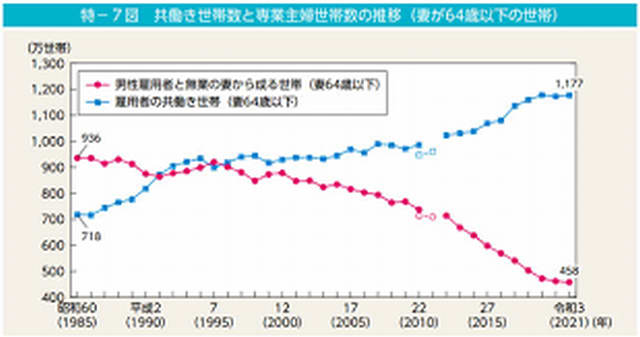

☆岸田政権は人口減に歯止めをかけようとしている

*健康保険や介護保険の社会保険料を際限なく引き上げて

*現役世代に負担を押しつけると、少子化がさらに加速する

☆年金支給額を減らすと

*高齢の生活困窮者が大挙して生活保護を申請して制度が破綻する

☆老後問題というのは「老後が長すぎる」という問題

*解決するもっとも簡単な方法は老後を短くすることだ

☆人生100年時代

*60歳で退職し年金生活を始めると老後は40年もあるが

*80歳まで働けば老後は20年

☆長期の資産形成は若者のためのものだけではなくなる

*65歳になっても年金受給を繰り下げて働き

*その収入の一部をNISAで積み立てれば

*80歳や90歳になったときにその果実を無税で受け取ることができる

☆格差の拡大が引き起こす社会

*重要なのは、健康が許すかぎり楽しく働き、資産形成を続けることだ

*「生涯現役」や「貯蓄から投資へ」という政府の掛け声を

*毛嫌いするひとがいるが、北欧などリベラルな福祉国家も合め

*先進国はすべて同じ方向に向かっている

*”自助″なしに、高齢社会に対応することはできない

⛳月3万円で1億6300万円

☆ファイナンス理論では国債は「無リスク資産」

*元本と利払いが国家によって保証されている

*株式投資は元本の保証がなく、リスクが高い分だけ

*平均的には国債よリリターンが大きくなる

*リスクプレミアムは5%程度とされている

*長期国債の金利を2%とすれば

*株式市場に長期に投資した場合の期待リターンは7%になる

*合理的な投資家は、5%ほどのプレミアムがないと国債を保有する

☆アメリカの株式市場の代表的な指標であるS&P500

*過去10年の平均リターンは年率10%を超えている

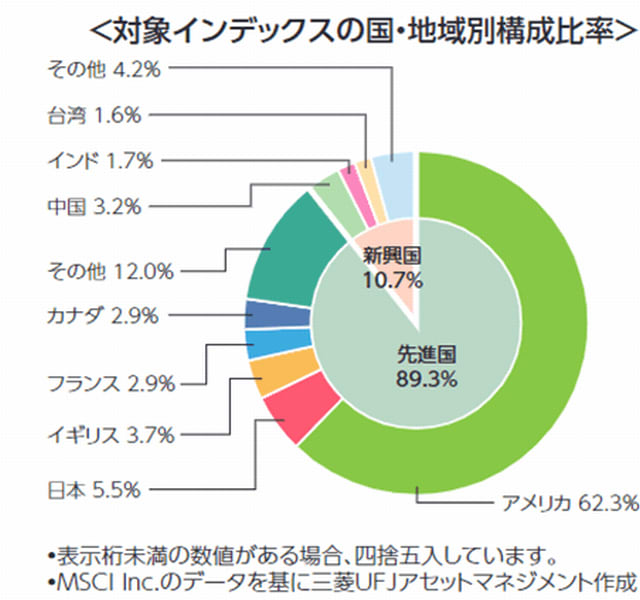

*アメリカの株価はグローバル株式市場にほぼ連動するので、

*世界経済が今後も年率7%程度の成長を続ける予測は妥当だ

☆20歳の若者が月額3万円を世界株式に積み立て

*年平均7%で運用できたとすると複利の力によって

*投資期間が長くなればなるほど、利益が雪だるま式に膨らんでいく

*運用期間が長期になるにしたがって利益は急速に増えていく

*これが複利のパワーだ

☆課税口座だと、2900万円の税金を払わなければならない

*株式やファンドの配当・分配金にも税金がかかる

*NISAではこれも非課税なので

*全額を再投資に回すことができる

☆NISAが断然有利な制度だ

*「NISA以外で株式投資をする理由はあるのか」のか

*シンプルな答えは「なにもない」のだ

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『新・臆病者のための株入門』

『新NISA活用術』『若者よ!NISA活用し財産形成を』

(『新・臆病者のための株入門』記事より画像引用)