むがす あったずもな、・・・ (遠野地方の民話の始まりの決まり文句)

岩手県遠野市は、北上山地の中南部の盆地にある人口3万人ほどの静かな町です。

気候は厳しく、真冬の気温は氷点下15度ほどにもなり、私たちの住む帯広同様の寒冷地だそうです。

ここで筆者の友人は生まれ、現在も生活しています。

このたび友人を訪ね数十年ぶりの再会を果たすべく遠野への旅をしました。

(高清水展望台から遠野市を一望)

1910年、遠野出身の佐々木喜善がふるさとの伝承を民俗学者 柳田國男に話し聞かせ、柳田がそれを文語体にまとめ、この年6月「遠野物語」を発刊しました。

その後遠野市は、民話のふるさととして全国に知られるようになります。 折りしも今年は遠野物語発刊百年の記念すべき年にあたります。

このようなこともあり、今回は旅の中から特に民話の舞台をほうふつさせる場所を数箇所ご紹介したいと思います。

出かけるにあたり、事前勉強!

難しい文語体の遠野物語読破にはまったく自信のない筆者は、簡単に物語の内容を知る方法はないかと早速ネットで情報収集。

漫画で遠野物語が書かれていることを知り、「水木しげるの遠野物語」をアマゾンより購入、それと一緒に、石井正己著「遠野物語を読み解く」で遠野物語の理解を深めることにしました。

水木しげる氏のキャラクターが、岩手県遠野市主催「遠野物語発刊百周年記念事業」オフィシャルサポートキャラクターになっていたのも、今年が記念事業年であったこととともに偶然でしたが、もしかしたら今年は遠野が呼んでいたかも、なんて勝手な解釈(^_-)-☆

水木しげる氏は、現在NHK朝の連続テレビ小説「げげげの女房」の"げげげ"であることは皆様もご存知のところです。

さらに興味深いことに、遠野に北海道の先住民族アイヌ民族との関わりがあったという史実が「遠野物語を読み解く」に書かれ、訪れた遠野市立博物館でも掲示されていました。

北海道白老町にあるアイヌ民族博物館ホームページによると、東北地方にもアイヌ民族が分布していたことが紹介されています(東北アイヌ)。

「遠野」は、アイヌ語で「湖」を意味するそうです。遠野地方の他の地名にもアイヌ語起源説が多く残っているようです。 ジンギスカンを食べる食文化も北海道によく似ています。

このへんの関係性については今回詳しく調べませんでしたが、とても気になりますので今後調べてみたいと思います。

宿泊先では、ボランティアサークルの語り部による昔話を聴くことができました。

「むがす あったずもな、どこどこ村の○○どんの家で・・・」で始まり「どんどはれ」で終わる遠野の昔話「オシラサマ」や「カッパ」「ザシキワラシ」などを語ってくださいました。

65歳とおっしゃった語り部の方の話は、自分たちが小さい頃、親やおばあさんから聴いてきた昔話を、次代へ語り継ぐ為、仲間と勉強会をしたり、各所・各イベントで語っているとおしゃっていました。

また、勉強会では、佐々木喜善の語る民話と、柳田國男の文語体の民話も勉強されているようです。

何話だったか記録してきませんでしたが、とてもきれいな流れの文語体遠野物語の一部をさらっと聴かせてくださいました。

通常の民話はお国訛りで語りますが、文語体で聴く民話ももまた素敵で、柳田國男作も読んでみようかなという気になります(が、どちらかというと方言のほうが理解出来たような気がしないでも)。

数多く残るこの地方の民話が大切な無形文化財であることを実感し、それをしっかり守り継いで行こうとする町の人たちの郷土愛を感じ、また、柔らかな方言での語りに、なんとも言えない心地よい癒しの時間を過ごすことが出来ました。

語り部の方の話や遠野物語に想いを馳せ、遠野の町を散策してみました。

民話の背景にある現風景を歩き、民話の世界に入り込む不思議な一日の体験でした。

「南部曲がり家 千葉家」

曲がり家とは、L字型の家のことで人間の住む母屋と馬小屋を直角に連結した農家。

千葉家住宅は、代表的な曲がり家で国指定の重要文化財になっていますが、現在も住居として使用されているそうです。

映画「遠野物語」の舞台となった場所でもあります。

「オシラサマ伝説」や「座敷ワラシ」が遊んでいるような気配あり!

「山口の水車小屋」

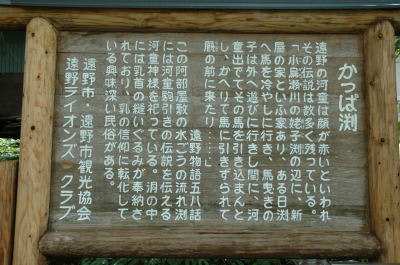

「カッパ淵」

常堅寺のカッパの狛犬(?)。 常堅寺の裏を流れる小川。 遠野のカッパは赤い顔をしているそうです。

ここでカッパたちは遊んでいるのでしょうか、(もしかしたら会えるかも)と真剣に探したりして・・・。

学校の体育館がなんとカッパのデザイン!

バス停もカッパさんでした。

「滞在中食べた郷土食」

遠野・角館・盛岡

- ひっつみ・けいらん・そば

- ジンギスカンは特に写真なし。 こちらのジンギスカンはほとんど手切りらしく少し厚めのマトンですが、とても柔らかかったです。

- どぶろくも呑んじゃいました。 甘酒とはやっぱ違う!

- かねなり・やきもち・きりせんしょ

- きりたんぽ

- こんにゃく

- 稲庭うどん

- 冷麺

- じゃじゃ麺

遠野探索中、目的地への移動がスムーズにできたのは一日中道案内をかってでてくれた友人のおかげです。

ガイドブックにもない細かなサポートに感謝です。

Google Mapで 遠野行脚地図 を表示

どんどはれ

生まれも育ちも十勝の人は 案外地元のことを知らなく、移住して来た人に十勝の良さを教えられることが多いのではと思います。

生まれも育ちも十勝の人は 案外地元のことを知らなく、移住して来た人に十勝の良さを教えられることが多いのではと思います。

<← 日高山脈山岳センター>

<← 日高山脈山岳センター> <→ 札内川ダム> 6月初め 若葉茂る季節です。

<→ 札内川ダム> 6月初め 若葉茂る季節です。

< ← これより先通行止め>

< ← これより先通行止め>

いろいろ

いろいろ

建物は、帯広・十勝の田舎風景、牧歌のロマン、牛舎をイメージして建てられた。

建物は、帯広・十勝の田舎風景、牧歌のロマン、牛舎をイメージして建てられた。

ゴム靴」

ゴム靴」

</cneter>

</cneter>

<

<

後編へ

後編へ