日本人は露西亜は嫌いだが、露西亜文学は好きな人種である。プーシキン、ツルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフそしてゴーゴリ。皆、全集が出ている。妙なことだが、戦前の日本でも同様であった。社会主義、共産主義がタブーとされた日本において、露西亜革命が起きた聖地の露西亜文学は、憧れを持って読まれていたのだろう。

社会主義者、共産主義者、無政府主義者は反国家テロ集団として弾圧され、いわゆる主義者は労働者階級や一部知識人にしか存在しないと教わっていた私には、軍人の中にも、警察の中にも、官僚の中にも主義者は存在し密かに社会主義革命を起こそうと行動をしていことを知ってビックリしたものだ。極右と思われた新潟県佐渡出身の北一輝ですら、社会主義に相当影響を受けたようである。「極右と極左は相通ず」である。

今回紹介するのは、露西亜文学の要、ニコライ・ゴーゴリの著作集だ。『ゴオゴリ全集』は、露西亜語で科学と言う意味のナウカを社名にしたナウカ社から刊行された。ナウカ社は、1931年(昭和6年)に東京日日新聞記者であった大竹博吉により創業された。露西亜文学や社会主義を紹介する書籍を中心に刊行していた。当然、プロレタリア文学とも関係が深く小林多喜二の全集を出版したことで治安維持法違反で解散させられた。

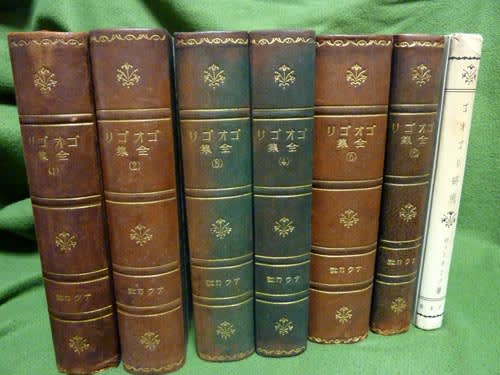

1934年(昭和9年)5月に第一冊目を刊行した『ゴオゴリ全集』は、それから12月までに無事6冊を刊行し、翌年1935年(昭和10年)4月17日には、『ゴオゴリ研究』1冊を出し、全7巻で終了した。訳者は平井肇、中山省三郎、昇曙夢(のぼりしょむ)等多彩だ。それでは、この『ゴオゴリ全集』ご覧頂こう。

『ゴオゴリ全集』 全6巻内第6巻 ゴオゴリ著 能勢陽三訳 ナウカ社

1934年(昭和9年)5月22日~1934年(昭和9年)12月6日 2円50銭

ナウカ社の大竹博吉によれば『ゴオゴリ全集』の装訂は、背に緑の革を使用し、平にはニコライ・ゴーゴリ出身のウクライナ地方の古代更紗模様を図録を参考にして漉かせたという。結構装訂に随分と力をいれたのである。が、大竹本人は出来がいま一つと思っていたようで、造本に付いて卑下したコメントを記している。そんな彼のめげた気持ちを救ったのが、愛書家で装訂家の秋朱之介。秋は『ゴオゴリ全集』について三笠書房の「書物」の中でこう語っている。「最近方々から出た全集の中で、最も出色の出来だと思います。表紙平の布地と背革の濃いみどりの革の色のうつりが大変なつかしくいい対照を示して、立派な装訂だと思います。本の厚さも重さも手頃だし、背の感じも申し分ありませんし、これほどあらゆる点に於いてよくできた本は最近珍しいです」。ベタ褒めである。これに勇気づけられた大竹は、『ゴオゴリ全集』月報で、この嬉しい秋朱之介の評価について「出来上がりに不満であったが、賛辞を呈され望外の事」と秋の書評全文を転載し喜んだ。

また、築地小劇場の入場割引券を巻末に添付するなど販促にもアイデアを絞っており、その為か、第1巻は再版がなされた。

1冊だけ背革総訂ではない『ゴオゴリ研究』。紙カバーでこれのみ1円の頒価である。これは、『ゴオゴリ全集』全6巻を申し込んだ人に、プレゼントされた。

『ゴオゴリ研究』 ヴェレサエフ著 馬上義太郎訳 ナウカ社 1934年(昭和10年)4月17日

四六判 紙カバー装訂 函 204ページ 1円

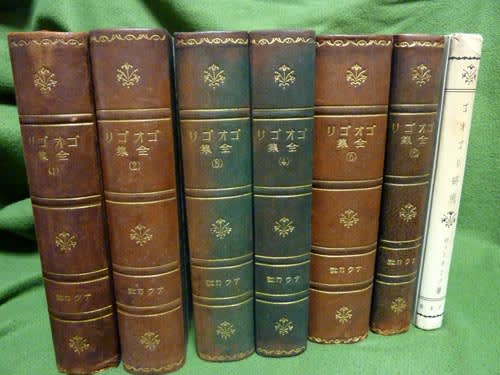

珍しい『ゴオゴリ全集』専用の函を紹介しよう。『ゴオゴリ全集』6冊と『ゴオゴリ研究』1冊の計7冊がキッチト入る。

ゴオゴリ全集6巻ゴオゴリ研究1巻 全7巻函 ナウカ社

『ゴオゴリ全集』 1934年(昭和9年)5月~12月 6巻

1935年(昭和10年)4月『ゴオゴリ研究』1巻 全7巻

4段マウントは勿論フェイク。秋朱之介は『ゴオゴリ全集』を随分と褒めたが、私は同時期に刊行され、同じような装訂である背革平布装の第一書房の『獵人日記』の方を気に入っている。『ゴオゴリ全集』はグリーンが基本色、それに対して『獵人日記』の方はレッドがコンセプトカラーであるが、見返し用紙や遊び紙の有無、洋紙か和紙、本文活字の組み方等を総合的に考えると断然に第一書房の方が上を行くのである。それも、『獵人日記』刊行が1933年(昭和8年)9月10日と『ゴオゴリ全集』の1年近く前であるから、『ゴオゴリ全集』が装訂を真似したといわれても仕方のない事ではあるまいか。そう思いません?

2009年に生誕200周年を迎えたゴーゴリは、祝いの行事が行われたというが、母国ウクライナと文筆活動をおこなった露西亜で所有権を争っているという。ウクライナと露西亜とは、民族も言葉も全く別の国で、お互いがいがみあい、社会主義が国民を幸せにしないシステムであるとは、戦前の日本では到底考えも付かない事であろう。

社会主義者、共産主義者、無政府主義者は反国家テロ集団として弾圧され、いわゆる主義者は労働者階級や一部知識人にしか存在しないと教わっていた私には、軍人の中にも、警察の中にも、官僚の中にも主義者は存在し密かに社会主義革命を起こそうと行動をしていことを知ってビックリしたものだ。極右と思われた新潟県佐渡出身の北一輝ですら、社会主義に相当影響を受けたようである。「極右と極左は相通ず」である。

今回紹介するのは、露西亜文学の要、ニコライ・ゴーゴリの著作集だ。『ゴオゴリ全集』は、露西亜語で科学と言う意味のナウカを社名にしたナウカ社から刊行された。ナウカ社は、1931年(昭和6年)に東京日日新聞記者であった大竹博吉により創業された。露西亜文学や社会主義を紹介する書籍を中心に刊行していた。当然、プロレタリア文学とも関係が深く小林多喜二の全集を出版したことで治安維持法違反で解散させられた。

1934年(昭和9年)5月に第一冊目を刊行した『ゴオゴリ全集』は、それから12月までに無事6冊を刊行し、翌年1935年(昭和10年)4月17日には、『ゴオゴリ研究』1冊を出し、全7巻で終了した。訳者は平井肇、中山省三郎、昇曙夢(のぼりしょむ)等多彩だ。それでは、この『ゴオゴリ全集』ご覧頂こう。

『ゴオゴリ全集』 全6巻内第6巻 ゴオゴリ著 能勢陽三訳 ナウカ社

1934年(昭和9年)5月22日~1934年(昭和9年)12月6日 2円50銭

ナウカ社の大竹博吉によれば『ゴオゴリ全集』の装訂は、背に緑の革を使用し、平にはニコライ・ゴーゴリ出身のウクライナ地方の古代更紗模様を図録を参考にして漉かせたという。結構装訂に随分と力をいれたのである。が、大竹本人は出来がいま一つと思っていたようで、造本に付いて卑下したコメントを記している。そんな彼のめげた気持ちを救ったのが、愛書家で装訂家の秋朱之介。秋は『ゴオゴリ全集』について三笠書房の「書物」の中でこう語っている。「最近方々から出た全集の中で、最も出色の出来だと思います。表紙平の布地と背革の濃いみどりの革の色のうつりが大変なつかしくいい対照を示して、立派な装訂だと思います。本の厚さも重さも手頃だし、背の感じも申し分ありませんし、これほどあらゆる点に於いてよくできた本は最近珍しいです」。ベタ褒めである。これに勇気づけられた大竹は、『ゴオゴリ全集』月報で、この嬉しい秋朱之介の評価について「出来上がりに不満であったが、賛辞を呈され望外の事」と秋の書評全文を転載し喜んだ。

また、築地小劇場の入場割引券を巻末に添付するなど販促にもアイデアを絞っており、その為か、第1巻は再版がなされた。

1冊だけ背革総訂ではない『ゴオゴリ研究』。紙カバーでこれのみ1円の頒価である。これは、『ゴオゴリ全集』全6巻を申し込んだ人に、プレゼントされた。

『ゴオゴリ研究』 ヴェレサエフ著 馬上義太郎訳 ナウカ社 1934年(昭和10年)4月17日

四六判 紙カバー装訂 函 204ページ 1円

珍しい『ゴオゴリ全集』専用の函を紹介しよう。『ゴオゴリ全集』6冊と『ゴオゴリ研究』1冊の計7冊がキッチト入る。

ゴオゴリ全集6巻ゴオゴリ研究1巻 全7巻函 ナウカ社

『ゴオゴリ全集』 1934年(昭和9年)5月~12月 6巻

1935年(昭和10年)4月『ゴオゴリ研究』1巻 全7巻

4段マウントは勿論フェイク。秋朱之介は『ゴオゴリ全集』を随分と褒めたが、私は同時期に刊行され、同じような装訂である背革平布装の第一書房の『獵人日記』の方を気に入っている。『ゴオゴリ全集』はグリーンが基本色、それに対して『獵人日記』の方はレッドがコンセプトカラーであるが、見返し用紙や遊び紙の有無、洋紙か和紙、本文活字の組み方等を総合的に考えると断然に第一書房の方が上を行くのである。それも、『獵人日記』刊行が1933年(昭和8年)9月10日と『ゴオゴリ全集』の1年近く前であるから、『ゴオゴリ全集』が装訂を真似したといわれても仕方のない事ではあるまいか。そう思いません?

2009年に生誕200周年を迎えたゴーゴリは、祝いの行事が行われたというが、母国ウクライナと文筆活動をおこなった露西亜で所有権を争っているという。ウクライナと露西亜とは、民族も言葉も全く別の国で、お互いがいがみあい、社会主義が国民を幸せにしないシステムであるとは、戦前の日本では到底考えも付かない事であろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます