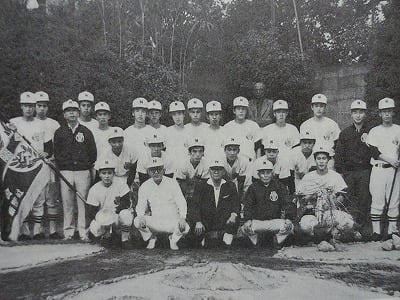

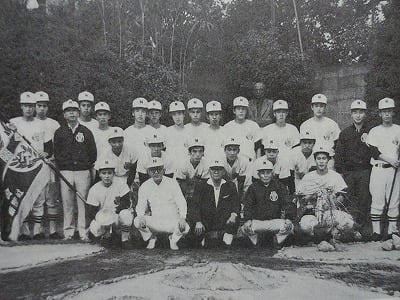

10代目 鈴木康夫監督

昭和47年―昭和48年

前年の昭和46年

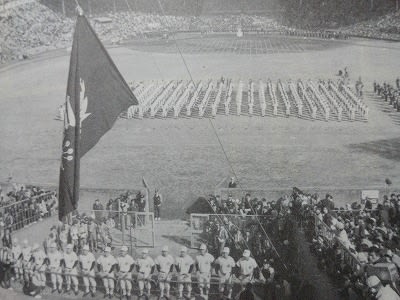

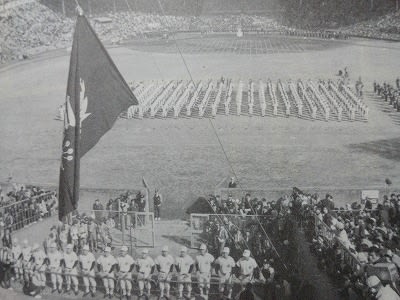

センバツを制した日大三高は翌昭和47年センバツにも出場した

まっしぐらに

センバツ連続制覇(連覇)を目指し快進撃を見せたのだった

チームを牽引するのは熱血漢溢れる鈴木康夫監督である

鈴木康夫監督も前年度の萩原宏久監督と同様に

田口周監督によるセンバツ準優勝時の主将そして捕手であった

田口周三高野球を

最も熟知しているのが

この鈴木康夫監督だったのである

連続制覇を掛けた決勝戦翌日の新聞記事は・・・

{準優勝チームへの惜しみない拍手がスタンドから沸き起こった時

マウンドに整列する選手たちをベンチの前で見守る準優勝監督は目からか流れる涙を溢れさせていた

それは悔し涙以外の何ものでもなく彼にとって、この準優勝はそれまでに経験した試合の中でも

もっとも屈辱的な敗戦でしかなかった}

また

ある本にはこんな書き出しもある・・・

{普段は練習に口を出したことのない桑野卓部長が

グランドに駆け降りてきて鈴木からノックバットを奪いように立はかだった

「鈴木やめろ!選手が死んでしまう!もうやめろ!」

鈴木は桑野卓部長を押し返した

「先生、大丈夫です

僕が信念を持ってやっていることですから大丈夫です!

先生、僕は僕が倒れるまでノックを放ちます!」

選手が倒れたところへ水を浴びさせ、起き上がるとまた容赦のないノックを放った}

ー生羽津先輩、吉澤先輩、待井先輩ー

{既に出来上がっていたチーム力

このチームは技術的にも、精神的にも頭脳的にも出来上がっていた

それ以上の力を望むには「原点」に返るしかないと思った

頭の中をからっぽにして無心になってプレーをする

それには猛ノックしかないと思った}

ーセンバツ2季連続の連覇を掛けて決勝へ進出した日大三高だが

日大櫻ヶ丘高校の仲根投手(ジャンボ仲根、元近鉄バッファローズ)の前に敗戦、準優勝に終わるー

徹底した管理野球と長所を伸ばす野球という2つの野球の形態の中で

日大三高は「出来ないことを出来るようにするには徹底的な管理」という前者の形態をとってきた

この管理野球が支配する中において、当時の鈴木康夫監督の心情には計り知れないものがあったと感じます

「勝たねばならない」

ましてや「連覇」という多き過ぎるプレッシャーの中

日大三高の監督としての使命が特にこの昭和47年度においては濃いです

いや

濃すぎます!

そして

鈴木康夫監督は

元千葉商監督としても甲子園出場をされ

「田口周三高野球」を後世に継承すべく「新高校野球心得帖」「野球心得書」をご出版されていらっしゃいます

「あたり前のことを、当たり前にやれ!」

基本中の基本部分が組み込まれている「野球バイブル書」に値する内容です

また

何を隠そう

たいそうに隠すほどのことではないのですが(笑う)

自分が日大三高へ進学したきっかけはこの鈴木康夫監督の「お口添え」があったからなのです

以前

準優勝に際する各メディアの記事を読んだ時と異なり

インドネシア代表ナショナルチームと言う「1国の旗」を背負う立場の監督・指導者としての

経験をさせて頂いた自分には当時の鈴木康夫監督の「指揮官」としての「非常に苦しいご心情」が手に取る様に分かります

更に

このセンバツ準優勝時の捕手は小杉治先輩という2年生のレギュラー捕手です

自分も同じ捕手というポジションだったので分かるのですが

日大三高の2年でレギュラーを獲得するのは「至難の業」です

当時は年功序列のシキタリの風潮も今よりも強かった時代

1学年上には吉澤先輩を筆頭に凄い先輩方々がいらした訳で

その中で司令塔として数々のサインプレーを2年生でこなした

小杉先輩の頭脳と度胸には尊敬の言葉しかありません(自分の憧れの先輩です)

・・・捕手って大変なんです

・・・監督って孤独で辛いものです

にほんブログ村

昭和47年―昭和48年

前年の昭和46年

センバツを制した日大三高は翌昭和47年センバツにも出場した

まっしぐらに

センバツ連続制覇(連覇)を目指し快進撃を見せたのだった

チームを牽引するのは熱血漢溢れる鈴木康夫監督である

鈴木康夫監督も前年度の萩原宏久監督と同様に

田口周監督によるセンバツ準優勝時の主将そして捕手であった

田口周三高野球を

最も熟知しているのが

この鈴木康夫監督だったのである

連続制覇を掛けた決勝戦翌日の新聞記事は・・・

{準優勝チームへの惜しみない拍手がスタンドから沸き起こった時

マウンドに整列する選手たちをベンチの前で見守る準優勝監督は目からか流れる涙を溢れさせていた

それは悔し涙以外の何ものでもなく彼にとって、この準優勝はそれまでに経験した試合の中でも

もっとも屈辱的な敗戦でしかなかった}

また

ある本にはこんな書き出しもある・・・

{普段は練習に口を出したことのない桑野卓部長が

グランドに駆け降りてきて鈴木からノックバットを奪いように立はかだった

「鈴木やめろ!選手が死んでしまう!もうやめろ!」

鈴木は桑野卓部長を押し返した

「先生、大丈夫です

僕が信念を持ってやっていることですから大丈夫です!

先生、僕は僕が倒れるまでノックを放ちます!」

選手が倒れたところへ水を浴びさせ、起き上がるとまた容赦のないノックを放った}

ー生羽津先輩、吉澤先輩、待井先輩ー

{既に出来上がっていたチーム力

このチームは技術的にも、精神的にも頭脳的にも出来上がっていた

それ以上の力を望むには「原点」に返るしかないと思った

頭の中をからっぽにして無心になってプレーをする

それには猛ノックしかないと思った}

ーセンバツ2季連続の連覇を掛けて決勝へ進出した日大三高だが

日大櫻ヶ丘高校の仲根投手(ジャンボ仲根、元近鉄バッファローズ)の前に敗戦、準優勝に終わるー

徹底した管理野球と長所を伸ばす野球という2つの野球の形態の中で

日大三高は「出来ないことを出来るようにするには徹底的な管理」という前者の形態をとってきた

この管理野球が支配する中において、当時の鈴木康夫監督の心情には計り知れないものがあったと感じます

「勝たねばならない」

ましてや「連覇」という多き過ぎるプレッシャーの中

日大三高の監督としての使命が特にこの昭和47年度においては濃いです

いや

濃すぎます!

そして

鈴木康夫監督は

元千葉商監督としても甲子園出場をされ

「田口周三高野球」を後世に継承すべく「新高校野球心得帖」「野球心得書」をご出版されていらっしゃいます

「あたり前のことを、当たり前にやれ!」

基本中の基本部分が組み込まれている「野球バイブル書」に値する内容です

また

何を隠そう

たいそうに隠すほどのことではないのですが(笑う)

自分が日大三高へ進学したきっかけはこの鈴木康夫監督の「お口添え」があったからなのです

以前

準優勝に際する各メディアの記事を読んだ時と異なり

インドネシア代表ナショナルチームと言う「1国の旗」を背負う立場の監督・指導者としての

経験をさせて頂いた自分には当時の鈴木康夫監督の「指揮官」としての「非常に苦しいご心情」が手に取る様に分かります

更に

このセンバツ準優勝時の捕手は小杉治先輩という2年生のレギュラー捕手です

自分も同じ捕手というポジションだったので分かるのですが

日大三高の2年でレギュラーを獲得するのは「至難の業」です

当時は年功序列のシキタリの風潮も今よりも強かった時代

1学年上には吉澤先輩を筆頭に凄い先輩方々がいらした訳で

その中で司令塔として数々のサインプレーを2年生でこなした

小杉先輩の頭脳と度胸には尊敬の言葉しかありません(自分の憧れの先輩です)

・・・捕手って大変なんです

・・・監督って孤独で辛いものです

にほんブログ村