以前から機会があれば行ってみたいと思っていた伊豆の韮山にある反射炉を見て来た。

空に突き出た反射炉の手前にガイダンスセンターがあり、入場料を払ってからホールに入ると、ちょうど映像による反射炉の紹介がはじまったので約10分間くらい席に座って視た。

映像が終わるとボランティアのガイド氏が現れて外にある反射炉の方に誘ってくれるが、展示やパネル解説をまだ見ていないので遠慮させてもらって、館内をゆっくりと見させてもらった。

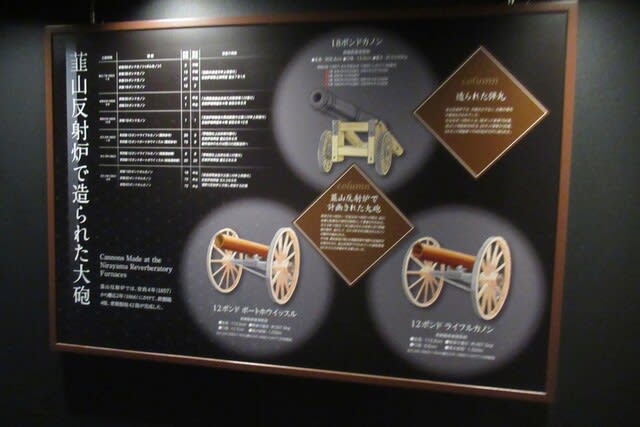

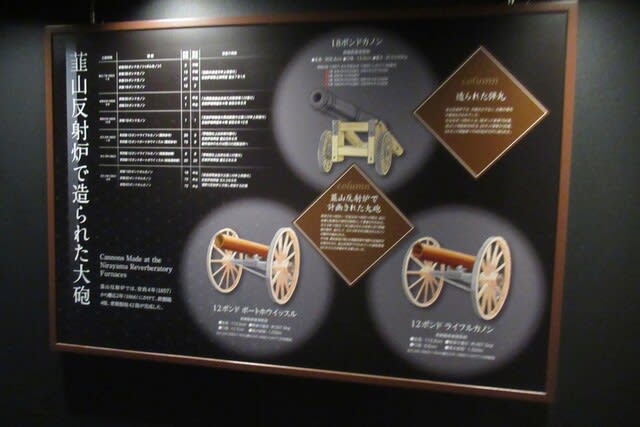

ここの反射炉は海防用の大砲、それも従来からある青銅砲ではなく、鋳鉄製の大砲を製作するため、幕末安政年間に幕府が天領韮山代官の江川太郎左衛門英龍に命じて建設されたが、自分の予備知識はそのぐらいだった。反射炉はTV番組「鉄腕ダッシュ」で小規模な反射炉を建て、アルミを溶かして容器を鋳造していたのを視たので、おおざっぱな仕組みは知っていたつもり。

前から疑問に思っていたのは

1)材料の鉄と燃料はどこから調達したのか?

2) 鋳造の方法は?

3) 作られた大砲はどこで使われたか?

などであったが

1) については当初、砂鉄を原料にした出雲のたたら製法の鉄材を使ったが大砲としての強度が足りず、途中から南部藩釜石産の鉄鉱石を高炉で銑鉄した鉄材に切り替えたようだ。燃料は地元産の木炭から、やはり熱量のある石炭を筑後やあ常磐から調達して切り替えたらしい。

2) については4つの反射炉にL字に囲まれた場所に掘り込まれた穴に、砲身の鋳型を垂直に立て、そこに4つの炉で溶かした鉄を流し込んだらしい。鋳造された砲身は中空ではなく、今で言う旋盤を18日間かけて水車で動かし、後加工で砲身に穴を空けたとある。反射炉と同じ敷地内に加工場や水車があったようで、すぐそばを韮山川が流れている。

3) については、鋳鉄製の大砲は製作され、試射もしたが失敗ばかりが多く、実際に配備されたのはなかったか、あってもわずかばかりだったと想像される。製作難易度の低い青銅製の大砲はかなりの数が韮山でも鋳造され、各台場に配置されたようだが、同様の反射炉を建設した薩摩藩や佐賀藩などでも鋳鉄砲を製作したものの、満足できる結果ではなかったようだ。長州藩の反射炉のように建設しただけで全く稼働していないものもある。

会津戦争や上野戦争で活躍したと伝わる佐賀藩のアームストロング砲は、現存していないので確認のしようがないが、輸入品だったの説もある。

下の画像は韮山に展示されていた青銅製の臼砲だが、これは反射炉ではなく実験炉?で鋳造されたと説明があった(と思う)。

青銅製の大砲については韮山の反射炉が稼働してしばらく後、長州藩は英仏蘭米の4か国と、薩摩藩は英国と大砲を使って実戦を交えている。

長州藩が使ったのは藩内や江戸葛飾の長州藩屋敷で鋳造した青銅砲が大半で、上陸して来た4か国に戦利品として持ち去られた大砲の一部が現存し、その内2門の青銅砲が下関と萩に里帰り(長期貸与)している。砲身に製作者の銘が残っているので間違いない。機会があれば見てみたい。

薩摩藩が使った大砲は明治維新後も残っていたはずだが、鋳つぶされたり太平洋戦争中の金属供出で無くなり、幕末期に日本で製作された大砲のほとんどが同じ運命だったと思われる。

韮山の反射炉は保存のための手が加えられているとは言えカタチがしっかり残り、稼働していた当時の臭いが今も感じられる。但し、ここは大砲製造所で目的は高性能の大砲を鋳造することで、反射炉はそのための手段であり、大砲製造所の一部であることもよくわかった。

空に突き出た反射炉の手前にガイダンスセンターがあり、入場料を払ってからホールに入ると、ちょうど映像による反射炉の紹介がはじまったので約10分間くらい席に座って視た。

映像が終わるとボランティアのガイド氏が現れて外にある反射炉の方に誘ってくれるが、展示やパネル解説をまだ見ていないので遠慮させてもらって、館内をゆっくりと見させてもらった。

ここの反射炉は海防用の大砲、それも従来からある青銅砲ではなく、鋳鉄製の大砲を製作するため、幕末安政年間に幕府が天領韮山代官の江川太郎左衛門英龍に命じて建設されたが、自分の予備知識はそのぐらいだった。反射炉はTV番組「鉄腕ダッシュ」で小規模な反射炉を建て、アルミを溶かして容器を鋳造していたのを視たので、おおざっぱな仕組みは知っていたつもり。

前から疑問に思っていたのは

1)材料の鉄と燃料はどこから調達したのか?

2) 鋳造の方法は?

3) 作られた大砲はどこで使われたか?

などであったが

1) については当初、砂鉄を原料にした出雲のたたら製法の鉄材を使ったが大砲としての強度が足りず、途中から南部藩釜石産の鉄鉱石を高炉で銑鉄した鉄材に切り替えたようだ。燃料は地元産の木炭から、やはり熱量のある石炭を筑後やあ常磐から調達して切り替えたらしい。

2) については4つの反射炉にL字に囲まれた場所に掘り込まれた穴に、砲身の鋳型を垂直に立て、そこに4つの炉で溶かした鉄を流し込んだらしい。鋳造された砲身は中空ではなく、今で言う旋盤を18日間かけて水車で動かし、後加工で砲身に穴を空けたとある。反射炉と同じ敷地内に加工場や水車があったようで、すぐそばを韮山川が流れている。

3) については、鋳鉄製の大砲は製作され、試射もしたが失敗ばかりが多く、実際に配備されたのはなかったか、あってもわずかばかりだったと想像される。製作難易度の低い青銅製の大砲はかなりの数が韮山でも鋳造され、各台場に配置されたようだが、同様の反射炉を建設した薩摩藩や佐賀藩などでも鋳鉄砲を製作したものの、満足できる結果ではなかったようだ。長州藩の反射炉のように建設しただけで全く稼働していないものもある。

会津戦争や上野戦争で活躍したと伝わる佐賀藩のアームストロング砲は、現存していないので確認のしようがないが、輸入品だったの説もある。

下の画像は韮山に展示されていた青銅製の臼砲だが、これは反射炉ではなく実験炉?で鋳造されたと説明があった(と思う)。

青銅製の大砲については韮山の反射炉が稼働してしばらく後、長州藩は英仏蘭米の4か国と、薩摩藩は英国と大砲を使って実戦を交えている。

長州藩が使ったのは藩内や江戸葛飾の長州藩屋敷で鋳造した青銅砲が大半で、上陸して来た4か国に戦利品として持ち去られた大砲の一部が現存し、その内2門の青銅砲が下関と萩に里帰り(長期貸与)している。砲身に製作者の銘が残っているので間違いない。機会があれば見てみたい。

薩摩藩が使った大砲は明治維新後も残っていたはずだが、鋳つぶされたり太平洋戦争中の金属供出で無くなり、幕末期に日本で製作された大砲のほとんどが同じ運命だったと思われる。

韮山の反射炉は保存のための手が加えられているとは言えカタチがしっかり残り、稼働していた当時の臭いが今も感じられる。但し、ここは大砲製造所で目的は高性能の大砲を鋳造することで、反射炉はそのための手段であり、大砲製造所の一部であることもよくわかった。