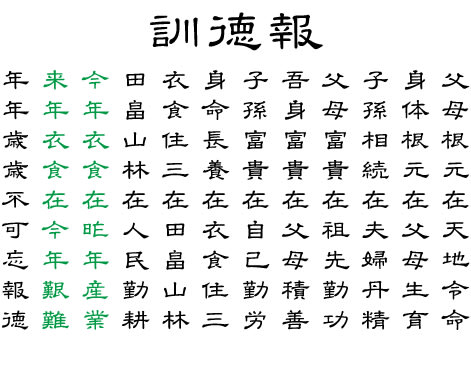

毎月20日は「あきんど入門」をお届けしています。今日は報徳思想の中の「積小為大」について考えます。「積小為大」とは小さなことが積み重なって大きくなるということ、意訳すれば大きなことを成し遂げるためには小さなことを怠らずこつこつと勤めていくということです。尊徳は続けてこう述べています。

およそ小人の常、大なる事を欲して小なる事を怠り

出来難き事を憂いて 出来易き事を勤めず

それゆえ終に 大なる事をなすこと能わず

百万石の米といえども、粒の大なるにあらず

私が考えるに、この2行目にあることが重要です。

難題をかかえて「できない」「やれない」と嘆いてばかりで、簡単にできることまでしなくなる・・・。だから「簡単なことを疎かにしないように」という意味だと思いますが、では簡単なこと、出来易いことなら何でもいいかというとそうではありません。無駄な「小」は積み上げても崩れます。「小」は「大」につながる、「大」の目的にかなう「小」でなければならないのです。それを見極めるためには、やはり事前のプランニングが重要なのです。それを抜きに「小」が積みあがるとは思えないのです。

さて・・・・

1ヵ月で1万人の人に来訪してほしい。2年前にブログを再開して半年たった頃、何となくそんなことを思いました。私的なネタだけのブログでも良かったのですが、敢えて火中の栗を拾うかのように様々な議論が繰り返されていた「静岡空港」をメインに据えて、今日までブログを続けてまいりました。

今思えばそれは正しい選択だったと思います。

そして、多分今日、IPベースで通算の来訪者200,000人を達成すると思います。これもひとえにご理解ご支援ご協力をいただいた皆さまのお蔭です。本当にありがとうございました。そしてPVも来週には600,000に達します。これからも静岡空港と空の話題を中心に「大井川の風」はページを重ねてまいります。

積小為大からちょっと話はそれましたが、今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。

※明日から3日間は富士山静岡空港の今!をお届けします。

およそ小人の常、大なる事を欲して小なる事を怠り

出来難き事を憂いて 出来易き事を勤めず

それゆえ終に 大なる事をなすこと能わず

百万石の米といえども、粒の大なるにあらず

私が考えるに、この2行目にあることが重要です。

難題をかかえて「できない」「やれない」と嘆いてばかりで、簡単にできることまでしなくなる・・・。だから「簡単なことを疎かにしないように」という意味だと思いますが、では簡単なこと、出来易いことなら何でもいいかというとそうではありません。無駄な「小」は積み上げても崩れます。「小」は「大」につながる、「大」の目的にかなう「小」でなければならないのです。それを見極めるためには、やはり事前のプランニングが重要なのです。それを抜きに「小」が積みあがるとは思えないのです。

さて・・・・

1ヵ月で1万人の人に来訪してほしい。2年前にブログを再開して半年たった頃、何となくそんなことを思いました。私的なネタだけのブログでも良かったのですが、敢えて火中の栗を拾うかのように様々な議論が繰り返されていた「静岡空港」をメインに据えて、今日までブログを続けてまいりました。

今思えばそれは正しい選択だったと思います。

そして、多分今日、IPベースで通算の来訪者200,000人を達成すると思います。これもひとえにご理解ご支援ご協力をいただいた皆さまのお蔭です。本当にありがとうございました。そしてPVも来週には600,000に達します。これからも静岡空港と空の話題を中心に「大井川の風」はページを重ねてまいります。

積小為大からちょっと話はそれましたが、今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。

※明日から3日間は富士山静岡空港の今!をお届けします。