今年の昭和の日にご紹介した「紙コレクション(・・・ゴミではありません)>>>こちら」。毎月29日頃にはご紹介すると書きましたが、すっかり忘れておりました。申し訳ございません。そこで今日はこの「紙コレ」の中から、鉄道郵便印をお届けします。

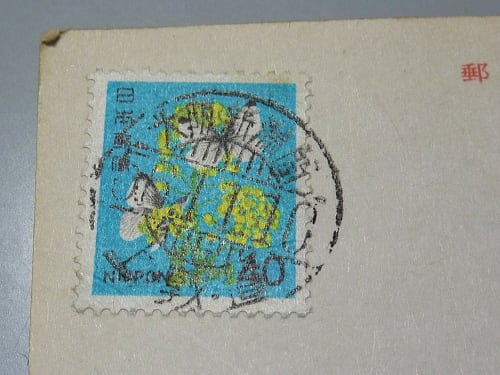

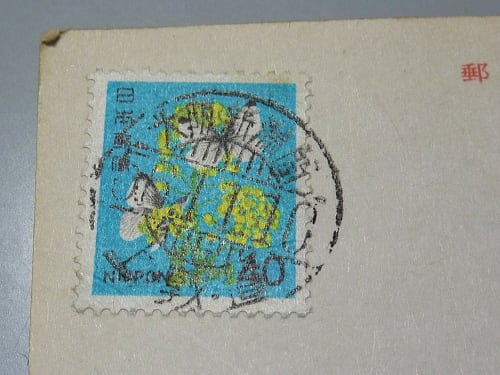

写真中央の切手に押された消印。局名が「大阪新潟間」となっています。下の切符に隠れていますが、「上・敦・直」という文字も見えます。これは鉄道で郵便輸送が行われていた頃、駅のポストに投函された郵便物に押されていた消印です。

ハガキの裏側を見ると能登半島の絵葉書でしたので、多分金沢駅あたりで投函されたものでしょうか。ハガキは郵便局を通ることなくそのまま荷物(郵便)列車に乗せられて、「上・敦・直」とあるように、上りの直江津と敦賀の間で消印と仕分けを行ったものと思われます。

鉄道で郵便物が運ばれたのは昭和61年まで。それ以前から少しずつトラックや航空機での輸送に切り替えが行われていました。それと同時に街中にあった郵便の集配局も、大きな道路に面した場所に移転をしていきます。島田局も以前は本通5丁目の駐車場ピーファイブの場所にありましたが、昭和45年頃でしょうか国道に近い場所に移転をしました(近所に住んでいた幼い私が、冷水機で水を飲みまくるので移転した訳ではありません)。現在、大きな街の郵便局が駅前にあるのは最後まで鉄道を利用していた名残でしょうか。

昔は結構、絵葉書やスタンプの押された暑中見舞いを受け取りました。約30年前に受け取ったこのハガキ、旅先の駅のスタンプが押されていました。調べましたらこの2つの駅は、すでに廃線となっていました。

※今週は陸の話題が多いですね。このまま週末まで引っ張ります。

写真中央の切手に押された消印。局名が「大阪新潟間」となっています。下の切符に隠れていますが、「上・敦・直」という文字も見えます。これは鉄道で郵便輸送が行われていた頃、駅のポストに投函された郵便物に押されていた消印です。

ハガキの裏側を見ると能登半島の絵葉書でしたので、多分金沢駅あたりで投函されたものでしょうか。ハガキは郵便局を通ることなくそのまま荷物(郵便)列車に乗せられて、「上・敦・直」とあるように、上りの直江津と敦賀の間で消印と仕分けを行ったものと思われます。

鉄道で郵便物が運ばれたのは昭和61年まで。それ以前から少しずつトラックや航空機での輸送に切り替えが行われていました。それと同時に街中にあった郵便の集配局も、大きな道路に面した場所に移転をしていきます。島田局も以前は本通5丁目の駐車場ピーファイブの場所にありましたが、昭和45年頃でしょうか国道に近い場所に移転をしました(近所に住んでいた幼い私が、冷水機で水を飲みまくるので移転した訳ではありません)。現在、大きな街の郵便局が駅前にあるのは最後まで鉄道を利用していた名残でしょうか。

昔は結構、絵葉書やスタンプの押された暑中見舞いを受け取りました。約30年前に受け取ったこのハガキ、旅先の駅のスタンプが押されていました。調べましたらこの2つの駅は、すでに廃線となっていました。

※今週は陸の話題が多いですね。このまま週末まで引っ張ります。