2015年版L.S. Lowry Diary Cover

日記をつける人は増えたか

最近はクリスマス・カードなどのやりとりをすることが大変少なくなりました。このことは、以前にも記したことがありました。原因はEメールなどを使う人たちが多くなったためですが、なにかが失われた思いがします。私はカードが好きで、一時期年末のシーズンなどには200枚を越えるカードを海外などの友人、知人、提携先などに送っていました。しかし、その数はこの10年くらいの間に激減し、最近は20-30枚程度になりました。今は春節の挨拶カードが中国本土、台湾などから散発的に送られて来ています。カードには近況などが自筆で書き添えられていることも多く、Eメールにはない人間味が感じられます。時々、そのいくつかはブログでも紹介をしてきました。

他方、新年になった感じが希薄なこの頃、皆さんの中で日記をつけられる方は増えたのでしょうか。デパートなどの文房具売り場などを見ると、以前よりは手帳の種類も多く、さまざまな手帳が陳列されています。しかし、こうした手帳は日記というよりは、メモ帖といった方が多いような印象です。

さて、このたび友人が送ってくれた上述のDiaryには、このブログでも紹介したことのある ラウリーのGoing to Work, 1959 『仕事に行く』の一部が採用されています。あの画家の生地サルフォードの美術館(The Lowry Collection, Salford)が原画を所有しています。私がマンチェスター、サルフォード、そして保有する作品数は少ないが、ロンドンのテート・ブリテンを訪れた時、記念に購入しようかと思ったのですが、毎日、この立派な装丁の日記帳に書き留めることを考えると、少し引いてしまい、別のラウリーに関する書籍を購入しました。その場に一緒にいた友人は、このことを覚えていたようでした。

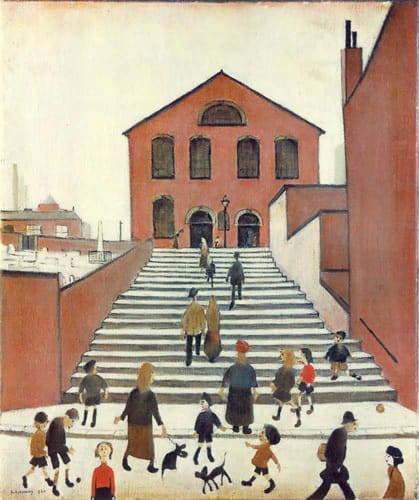

「マーケットの光景」(部分)

Market Scene, Northern Town、1939 (detail)

2015年版Diaryの一部

地域社会への暖かな目

今年のDiaryに掲載されているこれらの作品も,一見稚拙に見えますが、画家は入念なスケッチを重ねた上で制作にあたりました。なにしろ、母親から画家になることを禁じられたラウリーは、地域の不動産会社の集金掛を65歳の定年まで毎日続けながら、その傍らで好きな絵を描いていたのです。画家は貧民街やそこに住む人たちの生活など、地域の変化を誰よりも知っていました。そして、他の画家たちであれば、全く関心を寄せないような光景を丹念に記してきました。今になってみると、それらの作品は、写真以上に大きな意味を持って受けとられています。ラウリーの作品には、地域の人々への暖かい思いが感じられます。

画家の作品には上流階級も含め、隠れたファンが多く、ラウリーの作品を欲しがる人は大変な数でした。イギリスの労働党首で首相を2度勤めたハロルド・ウイルソン(1916-1995)もそのひとりでした。ウイルソンは北イングランドのハダースフィールドに生まれ、オックスフォードのジーザス・コレッジ卒、21歳で経済学部講師に就任したほどの逸材でした。

その後労働党党首から2度の首相(1964-1970, 1974-1976年)を務めたウイルソンは大変、この画家の作品を好み、在任中、2度にわたりL.S.ラウリーの作品を、自分のクリスマスカードに使いました。

国家的栄誉とは無縁の人

L.S.ラウリーは生前5回にわたり、イギリス最高の栄誉であるナイト、CBEなどの国家的受賞をすべて断っていました。彼がやっと引き受けた晩年の栄誉は、生まれた町サルフォード市の名誉市民だけでした。画家の死後、イギリスの各層から、イギリス画壇のオーソリティたちは、ラウリーを不当に低く評価してきたとの批判が急速に高まり、昨年「テートブリテン」(イギリス最高の公的美術館)で、初めて大規模な特別展が開催されました。ラウリーとウイルソンの生き方に長らく関心を抱いてきた私にとっても、格別の感慨でした。

ラウリーの作品の愛好者だったウイルソン首相は、1974年3月に2度目の首相に就任し、EECへの残留を国民投票で決定するなどの大仕事を行いましたが、1976年3月、首相を突如辞任し、政界,国民を驚かせました。その理由は長く明かされなかったのですが、死後、アルツハイマー病の兆しが現れ、国政を誤らないためにも早期に辞任したとの事実が公表されました。ウイルソンは辞任後、20年近く生き、1995年79歳で没しています。戦後イギリスの政治家の一連の伝記を好んで読んできた私は、この国の政治家の持つ思想、責任感がいかなるものであるかを知り、感銘を受けました。

さて、今年の秋、ハロルド・ウイルソンの生地ハッダースフィールドで工業的大成功を収めた経営者、故ジェームズ・ハンソン卿(オードリー・ヘップバーンと婚約したこともあった)が、同郷のハロルド・ウイルソン首相に贈ったL.S.ラウリーの『アデルファイ』 The Adelphi (1933年作)と題する風景画の作品が、ロンドン・サザビーでオークションにかけられました。落札価格は不明ですが、200万-300万英ポンド(邦貨3700-5600万円)と推定されています。ちなみに、このジェームズ・ハンソン卿(故人)は、1976年、ウイルソン首相の電撃的辞任のどさくさにナイト称号授与のリスト 通称‘Lavender List’(ラベンダーの花言葉はdistrust;不信)にもぐりこんだ人物のひとり?と噂され、本人没後も評判は芳しくないようです。ウイルソン首相が信頼を寄せていた助手が、ラベンダー色のノートに書き残していたためともいわれています。ナイトになりたかった大富豪と、称号なんて「なんの価値もないよ」と、ナイトその他の国家的称号をすべて断ったL.S.ラウリーの生き方はなかなか興味深いものがあります。

L.S. Lowry, The Adelphi (1933)

地域の小劇場の名前と思われます。

続く