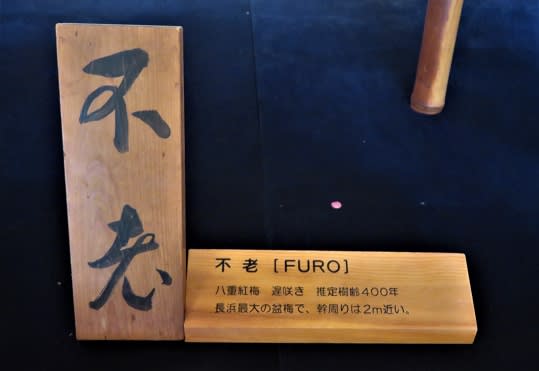

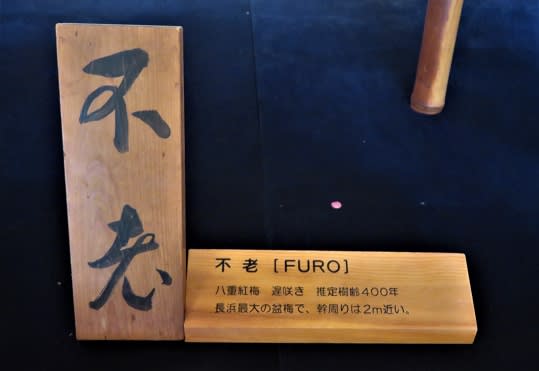

長浜盆梅展 ① ~戦国を見た老梅

長浜市の冬から春への風物詩「長浜盆梅展」が港町の慶雲館で3月10日まで開催されている。

長い年月を経た老木に凛とした花が咲き誇り、梅の香りが満ちた会場内には一足早い春が訪れたよう。

中には、推定樹齢400年と云われるものもあり、もしかしたら、戦国時代から生き抜いてきたのかもしれない。

長浜盆梅展 ① ~戦国を見た老梅

長浜市の冬から春への風物詩「長浜盆梅展」が港町の慶雲館で3月10日まで開催されている。

長い年月を経た老木に凛とした花が咲き誇り、梅の香りが満ちた会場内には一足早い春が訪れたよう。

中には、推定樹齢400年と云われるものもあり、もしかしたら、戦国時代から生き抜いてきたのかもしれない。

梅花が綻ぶころ ~馬見丘陵公園

奈良県内では奈良公園に次ぎ、第2の広大さを誇る馬見丘陵公園。

私のかつてのホームグラウンドだが、訪れるのは昨夏の向日葵以来となった。

梅林も年毎に華やかさを増している。

蝋梅も冬の残り香のように咲き誇っていた。

花ばかりではなく、野鳥たちの楽園でもある。

常連のメジロばかりではなく、珍客(たぶん、オジロビタキ?)も姿を見せた。

山茶花と椿の咲くころ ~石光寺 ③

山茶花と椿の判別が難しいことはわかっていたが、双方が混在する当寺において、それは至極である。

おまけに咲く時期が交錯していたり、境内には双方の交配種もあるとかで余計、難しい。

花型、花の散り方、葉状から見て、椿、そして山茶花。

正木の実が青空に映えていた。

珍しい紅丁子。

スイセンも咲きだした。

蝋梅の咲くころ ~石光寺 ②

石光寺では、代名詞の”寒牡丹”だけではなく、様々な花に出会えるのが嬉しい。

そのひとつ、蝋梅はまさに蝋細工のような花で、触るとパリパリと割れてしまいそうな花。

山門の案内には、”満月蝋梅”とあり、澄み切った冬空に満月が上がる。

珍しい”寒アヤメ”も、彩りを添える。

二上山に抱かれるような境内。

平成3年の改築時に発見された、石光寺の開山当時・白鳳時代のご本尊・弥勒菩薩(石仏)で、日本最古のものとされる。

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

寒牡丹の咲くころ ~中将姫伝説と石光寺 ①

中将姫伝説が残る葛城市の石光寺(せっこうじ)は奈良で、もっとも好きなお寺のひとつである。

石光寺は中将姫の蓮糸曼荼羅織成伝説ゆかりの地として知られ、境内には伝説にちなむ「染の井」と「糸掛桜」がある。中将姫は伝説上の人物で、大納言藤原豊成の娘とされる。説話によれば、美貌で知られた中将姫は17歳で出家した。ある日、中将姫は、蓮の茎を集め、糸を採り出し、石光寺の庭に掘った井戸に糸を浸したところ5色に染まった。中将姫はそのハス糸で一夜のうちに当麻曼荼羅を織りあげた。天平宝字7年(763年)のことという。その井戸は、染の井と呼ばれ、その際、糸を掛けた桜が糸掛け桜であるという。(Wikipedia「中将姫伝説」より)

その石光寺に”寒牡丹”を見に行った。

寒牡丹と冬牡丹は別品種であり、寒牡丹が見れるのは、私の知る限り、ここ、石光寺だけ。

春に咲く華麗な牡丹を促成栽培技術により、冬に咲かしているのが”冬牡丹”。

これに対して、”寒牡丹”は春と初冬に花をつける二季咲きの変種(冬と知って育ち、冬と認識しながら咲いた)で、葉っぱがほとんどない。

また、茎や枝が黒く、30年の寿命を持つものもある。

厳しい冬を乗り越えて咲く”寒牡丹”だけに、その美しさも格別である。

菰を被った寒牡丹に中将姫を偲ぶ。

般若寺 ~水仙の咲く頃

奈良坂の般若寺は飛鳥時代に創建され、天平の頃には平城京の鬼門を鎮護する寺院だった寺である。

この寺は別名「コスモス寺」と呼ばれ、秋には境内一面にコスモスが咲き乱れることで有名だが、春には山吹、冬には水仙が咲くことでも知られている花の寺である。

凍てついた冬に咲く白い清楚な水仙は、そこだけ、春の訪れを予感させる。

仏さまは水仙を優しく見守ってくださっているようにも見える。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

菜の花の咲くころ ~司馬遼太郎記念館

久し振りに東大阪市八戸(やえ)の里の「司馬遼太郎記念館」を訪ねた。

戸を「え」と読むのは、全く正しい読み方だと、ここに降り立つたび、思う。

誰もが一度は虜になるという歴史小説の大家・司馬遼太郎。

筆名の由来は「司馬遷に遼(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ている。

代表作は「竜馬がゆく」「坂の上の雲」「翔ぶが如く」「燃えよ剣」「新撰組血風録」「菜の花の沖」「花神」「世に棲む日日」「梟の城」「関が原」「功名が辻」「国盗り物語」「街道をゆく」「十一番目の志士」「城をとる話」「風神の門」「二十一世紀に生きる君たちへ」他多数。

司馬遼太郎記念館は平成8年に急逝した氏の自宅横に彼の精神を伝えるべく、2001年にオープンした。

斬新な建物は安藤忠雄氏設計による。

正門をくぐれば雑木林風の小さな庭が広がり、執筆中の雰囲気そのままに保存された氏の書斎を窓越しに見学できる。

高さ11メートルの壁面全体が書棚となっていて、約2万冊の蔵書がずらりと並ぶ。

あれらの物語はこれらの資料が礎となったと思うと感慨深い。

命日の2月12日は「菜の花の沖」に因んで、「菜の花忌」と称され、記念館と町中が菜の花で彩られる。

梅と寒アヤメの咲くころ ~大和文華苑

奈良市の大和文華館は約2000点に及ぶ東洋古美術を中心とした美術館である。

その瀟洒な建物に面して、「大和文華苑」という四季彩に富んだ庭園があり、梅が見頃を迎えていた

白梅、紅梅、そして、ピンク梅と咲き揃って、美を競っているかのようだ。

寒アヤメが咲いていた。この季節には珍しい清々しい青紫だ。

スイセンとロウバイの咲く頃 ~全興寺

平野郷の全興寺は地獄堂のイメージが強いが、実は花の寺でもある。

境内には、いつも、季節の花が彩りを添えて配置されている。

節分を目前に、スイセンとロウバイが見頃を迎えていた。

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

ロウバイの咲く頃 ~當麻寺 奥院 ②

當麻寺 塔頭奥院は当初、浄土宗総本山、京都の知恩院の『奥之院』として建立された寺で、建立当時(1370年)は往生院と呼ばれていた。

境内の浄土庭園では四季折々の花が咲き、まさに極楽浄土の様相を呈している。

冬牡丹だけではなく、ロウバイも見頃を迎えていた。

蝋でできたような花びらは冬の淡い日差しを浴びて、透きとおって見えた。

侘び助や山茶花も綺麗だった。

美しい浄土庭園。

冬牡丹の咲くころ ~當麻寺 奥院 ①

奈良県葛城市の當麻寺奥院の浄土庭園で冬牡丹が見頃を迎えている。

お隣の石光寺では、二期咲き品種の“寒牡丹”が有名であるが、こちらは“冬牡丹”。

“冬牡丹”は春に咲く牡丹を人工的に温度調節し、冬に開花させたもの。

春のつもりで咲いているので“寒牡丹”と違い、長い茎と大きな緑の葉をつけている。

ワラズトを被った冬牡丹は、寒さを耐え忍んで、一生懸命、咲いている姿が健気だ。

![]()

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

冬の日の散歩道 ~長居植物園

厳しい寒波の合間を縫うように、ぽかぽかする日が続くことがある。

そんな冬の日の散歩道。長居植物園を散策してみた。

イルミネーションのオブジェも日中に見ると、寒々としてみえる。

花の少ない季節だが、やはり、スイセン、クリスマスローズ、蝋梅、椿が目を楽しませてくれた。

水仙の咲く頃 ~関西水仙名所

関西・冬場の水仙の名所といえば、淡路島の黒岩水仙郷と越前岬が横綱格であろう。

それも、怒涛の波しぶきと雪風に耐え、岩壁に張り付くようにして咲く姿を思い起こしてしまう。

こんな苛酷な条件のところを、わざわざ選ばなくともと思ってしまうが、水仙には水仙の事情ってものがあるのだろう。

大阪唯一の村、千早赤阪村にも「水仙の丘」↓という水仙の名所がある。

棚田を利用して咲く水仙は、約5万本。

両横綱と比べようもないが、厳しい冬場に懸命に咲く姿は健気でもある。

また、寒牡丹で有名な葛城市の石光寺でも、水仙が主役に寄り添うように咲く。

その清楚な美しさは、しばしば、主役を喰うほどである。

もうひとつ、忘れてならないのは、秋はコスモス寺で有名な奈良市の般若寺。

石仏の傍らで何かを語りかけてくるようである。

クリック

般若寺のスイセン

般若寺のスイセン

黄水仙やラッパ水仙が咲き出すのは、まだ先の“咲き”。

今から春が待ち遠しい。

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ロウバイの咲く頃 ~関西ロウバイ名所

蝋梅(ロウバイ)は名前に“ウメ”が付くがロウバイ科に属しており、梅とは別種の植物だ。

花期は1~2月。花径2㎝ほどの小さな花は、下向きか横向きに咲く。

名前の由来は、花弁の色が密臘(みつろう)に似ているからとも、また臘月(陰暦12月)に小枝いっぱいに咲く風情が梅に似ているからともいわれている。

花の少ない、この時期に“冬来りなば春遠からじ”を連想させてくれる、貴重な花である。

私のお気に入りのロウバイ・スポット、奈良県明日香村の「八釣(やつり)の里」でも、まもなく見頃を迎えるだろう。

大和三山の畝傍山と二上山が重なって見えるので、マニアックなファンが、よく訪れるポイントがある。

ロウバイは、まさしく、蝋細工か薄氷のように、触れると「パリパリ」と音を立てて、崩れてしまうようなイメージがある。

壊れやすいからこそ、守らなければならない大切なもの。

ふと、そんな存在を思い起こさせてくれた。

■ロウバイ関西名所

八釣の里(奈良県明日香村)1月~2月

北野天満宮(京都市上京区) 1月上旬~2月中旬

宇治市植物公園(京都府宇治市) 1月

大阪府立花の文化園(河内長野市)2月

應聖寺(兵庫県福崎町) 12月~1月

大和文華館(奈良県奈良市) 12月下旬~2月下旬

石光寺(奈良県葛城市) 1月上旬~2月下旬

船宿寺(奈良県御所市) 12月~2月

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ