晩秋の大和路 ~紅葉めぐり 『冬が来る前に』

秋が深まれば深まるほど、日ごとに空気の透明感が増していくようだ。

紅葉しきれないまま、立ち枯れとなる木も多い。

やがて、冷たい北風が冬を伴ってやってくる。

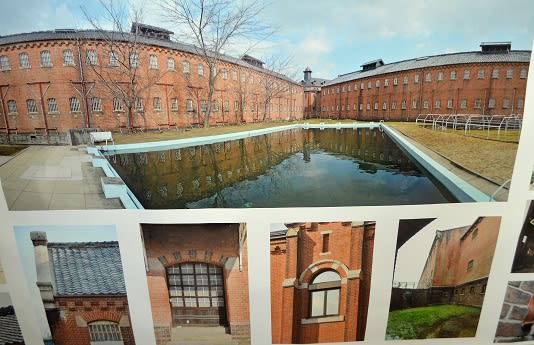

晩秋の大和路風景は談山神社から。

寒さにブルッと震え、思わず立てたコートの襟。

見上げる空高くに届かぬ想いを伝えてみる。

冬が来る前に・・・

迷いを断ち切れないまま。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

![]()

にほんブログ村

「

「

「くも」

「くも」