「

紅キーツ(赤キーツ、レッドキーツ)」の正体を探る話です。

今回は、日本国内における「紅キーツ(赤キーツ、レッドキーツ)(以下、原則としては紅キーツ)」に係る研究の変遷から、その正体にどこまで迫れているか、の話をします。

私が「紅キーツ」の存在を知ったのは、石垣島に転勤した2000年のことでした。

ちょうど「

熱帯果樹写真館」を開設した頃だったので、私は石垣島の熱帯果樹栽培農家や研究機関等を訪れ、沖縄本島では見られなかった品目、品種の探索に精を出していました。

その様な中、某農家の圃場や県の農業試験場(現在の農業研究センター)に見たことがない果皮が赤い大玉のマンゴーがあったのです。

当時、そのマンゴーは「果皮が赤いキーツ」と呼ばれていました。

どうやら台湾から穂木を導入した人がいたらしく、その人が複数箇所に危険分散のために高接ぎしたため、石垣島内で散見された様です。

珍しいものを見つけた、と喜んだ私は写真に撮り「熱帯果樹写真館」で「果皮の赤いキーツ」を「(キーツの)赤色の強い系統が栽培される様になった」と紹介しました。

当時は「果皮が赤いキーツ=

キーツ」と誤認していたのです(その結果、多くの方に誤解を与えたことをお詫び申し上げます)。

さて、本日の本題「果皮が赤いキーツ」がどの様な流れで研究されてきたかを説明します。

まず最初に研究を手がけたのは、沖縄県農業試験場八重山支場です。

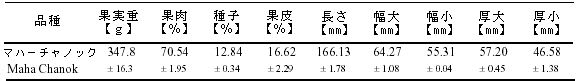

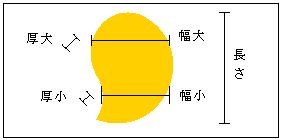

2003年に行われた日本熱帯農業学会第94回講演会の中で、砂川らが「赤キーツ(マンゴー)の特性」という題名の発表を行っています。

ところが、この中では「紅キーツ」の来歴や分類的位置づけには一切触れられていません。

続いて、宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場が研究に取り組みました。

こちらは2005年に刊行された2004・2005年試験成績書の中で「紅キーツの栽培技術開発 1)紅キーツの品種特性調査」という題名で記載されています。

この後、宮崎県は、数年度にまたがり「紅キーツ」の栽培技術開発の研究に取り組みます。

ところが、これらの研究報告書内でも「紅キーツ」の来歴や分類的位置づけには一切触れられていません。

しかし一方では、沖縄県と宮崎県は共に、「紅キーツ」は「大きな果実では糖度が低くなる傾向が見られる欠点があり」、「小さな果実は高糖度になるが、ひびや裂果、ヤニ果が多く見られる欠点がある」といった「キーツ」とは異なる特性を示しています。

写真2:「玉文5号」の小玉果実はヤニ果になりやすい

このため、2000年代半ばには、有識者の間では「紅キーツ≠キーツ」の認識が濃くなっていました。

それなのに、公の研究機関が「赤キーツ」、「紅キーツ」と呼んだこともあり、「紅キーツ=キーツ」の誤解が広まっていきます。

誤解が一人歩きした結果、2000年代後半には沖縄本島内で生産された「紅キーツ」が「キーツ」の化粧箱に入れて販売される事例も見られました(写真 )。

大玉で紅色が濃く、見栄えがする「紅キーツ」に「キーツ」の濃い味を期待して購入され、がっかりした消費者もいたことでしょう。

写真3:「キーツ」の化粧箱で売られる「紅キーツ」

「紅キーツ」と「キーツ」を分類学的に比較し、「紅キーツ」の正体を探る研究が必要な時期がきていました。

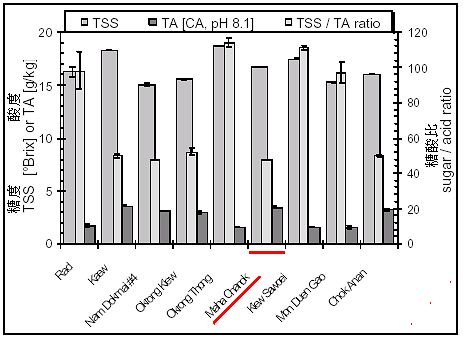

そして、2009年に行われた日本熱帯農業学会第106回講演会の中で、京都大学の狭間らが「SSRマーカーを用いた“紅キーツ”を含むマンゴー品種群の遺伝的類縁関係の調査」という題名の発表を行いました。

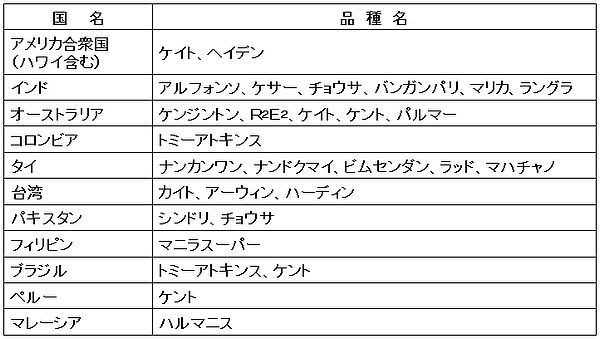

この研究では、「紅マンゴー」は、このの調査で用いられた品種群(表1)のいずれの品種とも異なると結論づけられています。

表1:狭間らが供試したマンゴーの品種と原産地

また、「紅キーツ」の形成にはフロリダ系の品種が大きく関わっていることが示唆されました。

つまり、狭間ら(2009)の研究からは、「紅キーツ≠キーツ」であることと「紅キーツがどの品種かはわからなかったが、フロリダ系の品種が育種親の可能性が高いのでは?」という重大な情報が示されました。

また、同講演会の中で、これまた京都大学の上田らが「沖縄に古くからあるマンゴーの遺伝的多様性」という題名の発表を行いました。

こちらの研究では、特に「紅キーツ」の由来を調べる目的で行われたものではありませんが、供試品種の中に「紅キーツ」と「キーツ」が含まれています。

また、この研究の報告には、研究に用いた品種の遺伝的類縁関係を示す樹状図が示されています(図1)。

これによると、「紅キーツ」と「キーツ」は、かなり離れた位置に存在しています。

図1:上間らが作成した樹状図

この様に、現段階では「紅キーツはキーツと異なる品種(系統)であるが、正体は特定できていない」が、一応の結論です。

次回は、これに続く私の独自調査と考察等を記したいと思います。

○参考文献

・「赤キーツ(マンゴー)の特性」.2003.砂川喜信・玉城盛俊・添盛浩.熱帯農業;47(Extra issue 2);p.1-2.

・「紅キーツの栽培技術開発 1)紅キーツの品種特性調査」.2005.末吉浩二・松田儀四郎・吉倉幸博.2004・2005年試験成績書;p.74-75.宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場.

・「新品種「紅キーツ」の栽培技術開発 1)紅キーツの無胚果の果実特性」.2007.末吉浩二・吉倉幸博.2006年試験成績書;p.50-51.宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場.

・「新品種「紅キーツ」の栽培技術開発 1)優良品種・系統の探索」.2008.末吉浩二・吉倉幸博・黒木宏美.2007年試験成績書;p.91-92.宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場.

・「マンゴー「紅キーツ」無胚果の果実特性と収穫適期について」.2008.末吉浩二.みやざき農業と生活;平成20年5-6月号;p.74-75.宮崎県農林技術連絡協議会.

・「SSRマーカーを用いた“紅キーツ”を含むマンゴー品種群の遺伝的類縁関係の調査」.2009.狭間英信・本勝千歳・湯地健一・Ian Bally・米森敬三.熱帯農業研究;第2巻別号2;p.17-18.日本熱帯農業学会.

・「二国間交流事業 協同研究報告書;マンゴー新規有望系統育成のための遺伝資源の活用(

PDF:203kb)」.2010.本勝千歳.日本学術振興会.

・「沖縄に古くからあるマンゴーの遺伝的多様性」.2009.上田祐未・山中愼介・樋口浩和・縄田栄治.熱帯農業研究;第2巻別号 2;p.15-16.日本熱帯農業学会.