平吉 毅州/虹のリズム 8.踏まれた猫の逆襲/演奏:松本 あすか

今、小2のYちゃんが練習しているのは、

故平吉毅州さんの「虹のリズム」におさめられた「踏まれた猫の逆襲」

だれもが耳にしたことのある「猫ふんじゃった」の続編ともいえる曲です。

作曲者不詳の「猫ふんじゃった」は国によっていろんなタイトルで

親しまれている曲ですが、

こではそのネコくんが逆襲してきます。

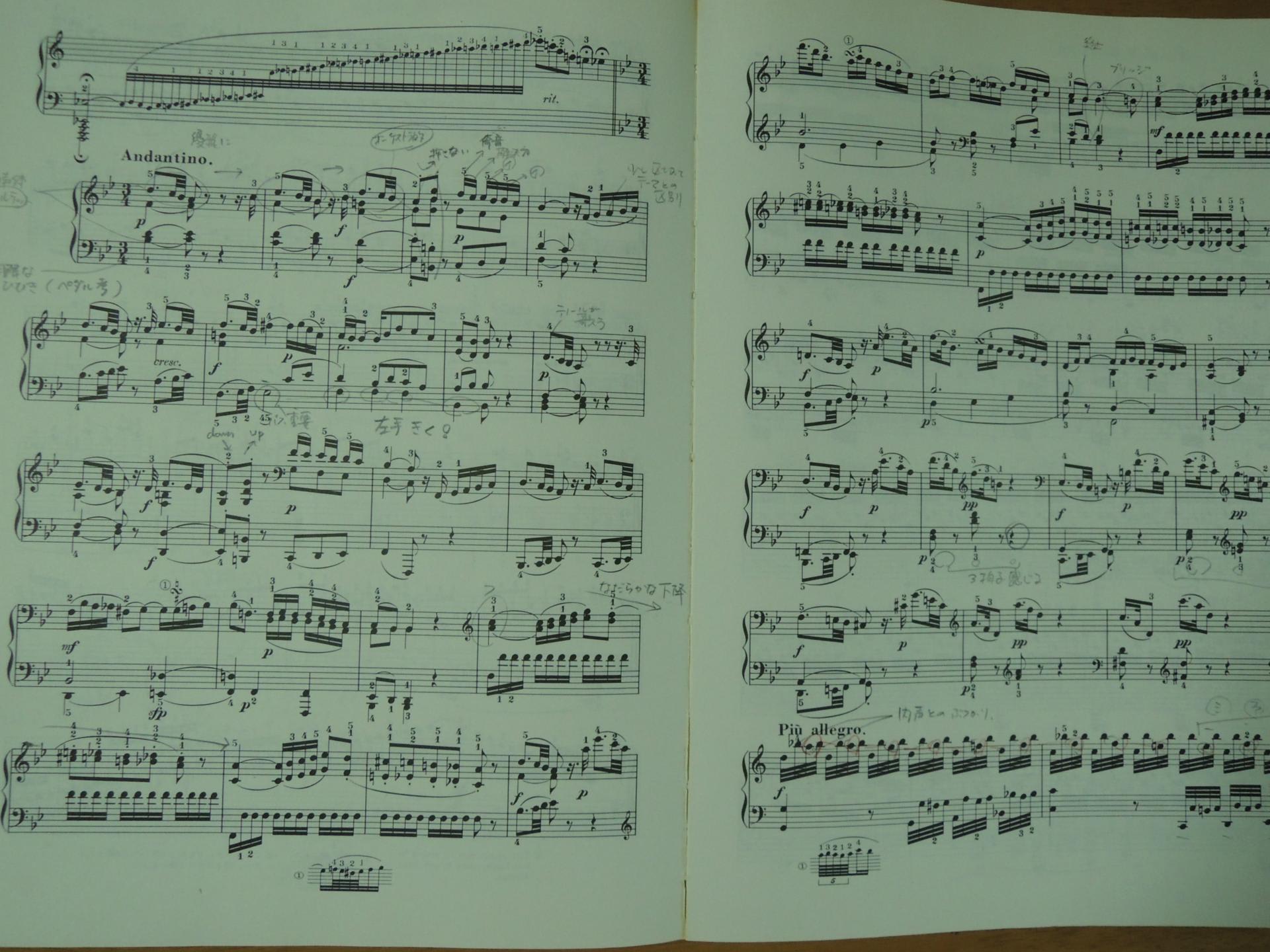

曲の冒頭のテーマのリズムは「ネコふんじゃった」と同じ

前者は下がる音形なのに対して、こちらはパターンが逆になって、

ネコが今にもとびかかってくるようです。

それから、二拍子のこの曲。

私自身は子供の頃、二分の二拍子と四分の四拍子、同じようにとっていて、

なぜ曲が重たくなるのだろう?と、やたら速く弾いてみたりでした^^;

拍子の違いは、実際に2拍子で歩いて歌ってみるとわかりますよ。

また、「ネコふんじゃった」は♭が6つ、「ふまれた~」は♯が1つ

調声の持つ色合いの違いもおもしろいですね。

この曲にも歌詞があるの?と、時々生徒さんにたずねられますが、

「踏まれた~」のほうは、ピアノのために作られた曲で、

歌詞はなくとも、この曲の音楽そのものが歌で、それが伝わるよう弾きたい

最後はテーマがちらっと顔を出して、リフレインしながら去っていきます・・・

楽しくて、それでいて、なぜか私はせつなくなる曲。

猫くん、元気でがんばって

コンクールにもしばしばとりあげられるこの曲。

難易度を、あえていえばバイエルの (ほぼ今は使いませんが) およそ60番以降。

でもリズム感あふれるチャーミングな曲、

小さい子も大人の初心者さんもまずはチャレンジして、と思います。

さあ、みなさんのはどんなふうな猫くんになるか楽しみですね

」と言いだしたら、みんなが窓を向いて

」と言いだしたら、みんなが窓を向いて 」って喜んでいましたよね

」って喜んでいましたよね

)

)

とおこられました

とおこられました )

)

~ 休憩 ~

~ 休憩 ~

」「イノシシに会った~

」「イノシシに会った~ 」などと言って帰ってくる日もありましたが

」などと言って帰ってくる日もありましたが

ますますこわくて弾きにくく、

ますますこわくて弾きにくく、

」と、

」と、