丁寧な公演で、観客に分かりやすく、優しかったのは、良かった。

貧困ゆえに老母と夫婦が生き延びるため、口減らしのために、赤子を土を掘って埋めようとしたら、何と土の中から黄金の羽釜が出てきて、里山の子の家族は救われ、裕福になり、首里王府から褒賞を受ける。そして組踊のパターンに乗っ取って踊ってもどる筋書き。

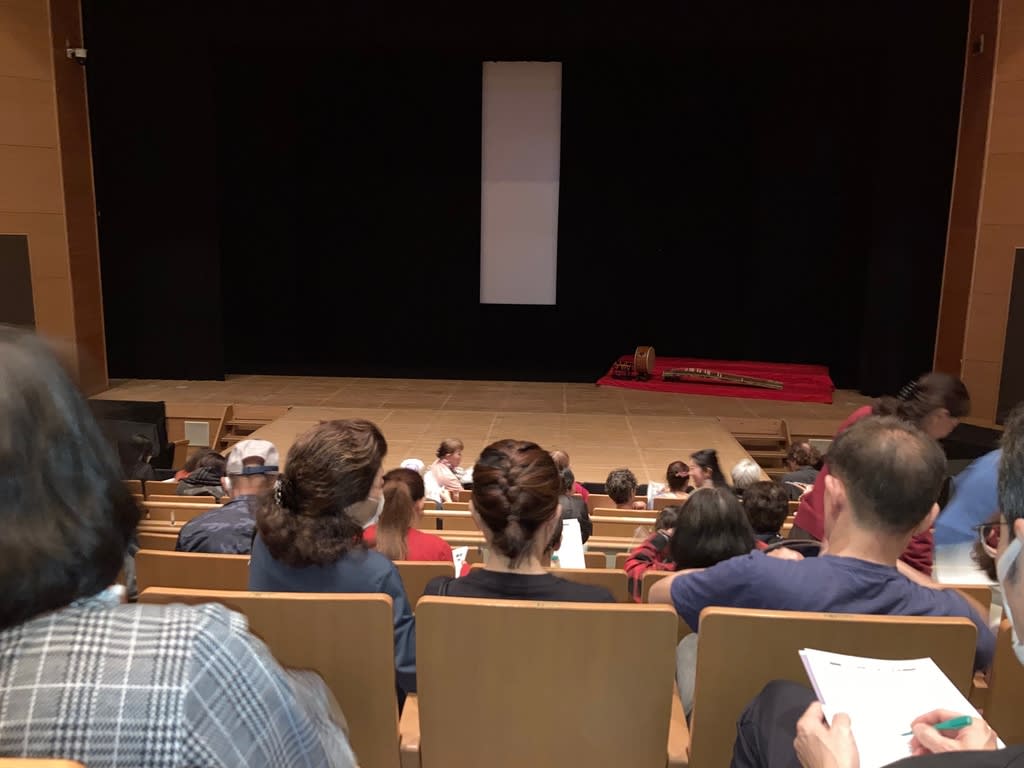

高里風花さんの修士作品の練り直し舞台は、芸大有志の応援と、地元松田区の協力、宜野座村ガラマンホームと提携した再演である。

初演を観る機会を逸したので、ちょうど「劇団うない」の20周年記念公演を観るために来沖していた、能を嗜み、シェークスピア能マクベスなどのプロジェクトにも関わってきた鈴木教授も誘った。

初夏の暖かさのドライブは快適で、コンパクトな復元舞台は、丁寧な解説があり、それから45分ほどの本番が始まった。

地謡の散山やアーキーなど聞き応えがあった。

テキストは日本語翻訳され、中身は分かりやすかった。

役者の唱えは、母親役の二代目比嘉清子が良かった。彼女の詞章がもっとあれば良かったねと鈴木さんと話し合った。

さて筋書きがあまりにシンプルで、しかも子殺し未遂で儒教倫理の親孝行のテーマになっていて、この古い組踊がかつて受け入れられたのか、疑問も残った。

貧困ゆえの間引きや子殺しは、歴史の事実としてあった。王府時代、子供の死亡率も高かったことは日本の事例に照らして琉球も変わらなかった事が推測できる。

一方で姥捨山があった。口減らしのために、老父母を死に追いやる習俗である。

貧しかった琉球(現在も日本の最貧困県)では、姥捨山の風習は言葉少ないが、政策として人口削減はあったようだ。与那国の久部良バリは良く知られている。赤子を捨てる行為は、「忠孝婦人」にもその場面が登場する。

この物語は、「孝行の巻」の筋書きにもやや似ている。根に貧困がある。大蛇の生贄になる矢先に天の神が降臨し、大蛇は退治され、娘は救われ、王府の使者がやってくる。デウス・エキス・マキナが古典組踊には見られる。

しかし今回、天のお助けの暗示はあったようだが、奇跡的な幸運が何故もたらされたのか、聖書の中の「イサクの燔祭」も念頭に浮かんだ。

親の孝行のために赤子を犠牲にするその深い苦しみや葛藤に報いる、天の思し召しにかなったと言うことなのか、そこは、詞章の美が問われる。

物語のレトリックの薄さが感じられた。

物語をもっと膨らます、深める可能性はあるのだろう。

あまりにシンプルで、正直、歌三線の演唱には感銘を受けたが、物語には、感銘を受けなかった。

せっかく地元の復元新作と期待しただけに、多少残念だった。しかし修士プロジェクトとして頑張った高里さんの成果が、地元の芸能として継承されていく可能性は残された。作品をどう受け止めていくかだろうか。

そう言えば「具志川大軍」も作品としては期待ハズレだった。「忠孝婦人」や「姉妹敵討」にはるかに及ばない。発見はあったが〜。舞台は皆さん、立派に演じていました~。