――本設定妄想には、本ブログでは珍しく中編がありますので、ご注意ください。

2205年頃までの地球は、外交と言えば“滅ぼすか・滅ぼされるか”式の全面戦争しか考慮することができなかった。いや、それ以外の可能性を模索したくても、国力の乏しさと勢力の小ささ故に、他国から現実的な外交相手として全く見做されなかったというのが現実だった。

しかし地球は、ガミラス・ガトランティス・デザリアム・ディンギルと続いた四つの大規模紛争の全てに勝利し、ボラー連邦との限定戦争と現在まで続く冷戦を戦い、更にはガルマン・ガミラス帝国との軍事同盟を締結するにまで至った。

それら数々の外交事案を経た結果、地球連邦という新興の一星系国家は、当人らも意識しない内に、軍事力に依らない一般的外交が展開可能な中堅国家へと脱却を果たしていたのである。

事実、ディンギル戦役の前後より、ボラー連邦やガルマン・ガミラス帝国に保護国化・属国化されている幾つかの星系国家から、非公式な外交アプローチを受けていた。それらの国家群にしてみれば、新興の単一星系国家でありながら、独立勢力として確固たる地位を確立しつつある地球連邦はある種の理想を体現した存在だった。故に彼らは、地球連邦に対して星系国家の独立独歩を担う旗頭としての役割を期待していたのである。

しかし、これらの外交接触に対する地球連邦政府の対応は非常に慎重、特定の思想の持ち主からすれば非常に冷淡なものだった。

地球には既にガルマン・ガミラス帝国と結んだ軍事同盟があり、その関係性を失うことは、地球連邦の安全保障を根底から覆すことに直結するからだ。その為、ガルマン・ガミラス帝国領域内星系からのアプローチについては、外交儀礼的な返答のみが返され、実質的には黙殺された。

また、ボラー連邦領域からの接触にしても、具体的なアクションはやはり難しかった。

“赤色銀河交差事件”以降、域内が大混乱に陥ったボラー連邦と地球連邦は、ボラーで著しく不足している民生品の輸出を目的とした協商条約を締結しており(もちろんガルマン・ガミラスの黙認下で)、二国間の外交関係は太陽危機の頃と比べると大きく改善していた。そうした情勢下で、地球連邦がボラー領域内星系国家の独立運動を支援した場合、せっかく改善した外交関係が水泡に帰すばかりか、再度の戦争勃発のリスクすら覚悟しなければならなかったからである。

事実、赤色銀河交差事件から数年間、ボラー連邦は自国領域内の独立運動に神経を尖らせていた。銀河交差による混乱と損害で、各星系に対する支配力が大きく減退しているボラー連邦において、一たび構成国家の離反や独立が始まってしまえば、それを押し止めるだけの外交力・軍事力は既に無いと考えられていたからだ。

それ故に、ボラー連邦外縁部サジタリウス腕に位置する星系『トゥグル』の独立運動は、ボラー連邦・地球連邦の双方において大きな事件となった。

地理的用件が示す通り、ボラー連邦におけるトゥグルは紛れもない辺境地であった。

赤色銀河交差事件発生後、ボラー連邦内で最も危機的な状況に陥ったのは、実際に“交差”が発生した核恒星系周辺部であったが、それに次ぐ危機は、意外にも“交差”から遠く離れた辺境部で発生していた。連邦内での生産と物流が大混乱に陥った結果、辺境部への物資供給・物流が殆ど途絶してしまうという事態が発生していたからである。

深刻な物資不足に端を発した社会不安により、ボラー連邦辺境星系の一つ、“トゥグル”では治安が急速に悪化。かねてからのボラー連邦への不信と反感も重なり、それが独立運動の大きなうねりとなって燃え上がるのに時間はかからなかった。

独立運動において中心的役割を果たしたのは『トゥグル独立準備委員会』と称する一派だった。彼らは、ボラー連邦正規軍から派遣されていた政治将校を排除(殺害ではなく主に拘禁)することでトゥグル星系軍の取り込みに成功、少数の連邦駐留軍を撃破することで、叛乱のイニシアティブを握った。そしてその後僅か一週間でトゥグルよりボラー勢力は完全に駆逐され、遂には星系の独立を宣言するに至る。

これに対し、ボラー連邦の反応は当初非常に鈍かった。いや、鈍くならざるを得なかった。この時期、“交差”による物理的損害と被災星系への救援作業に総動員されていたボラー連邦軍は、物的にも人的にも消耗と疲労の極みに達しており、能動的な作戦展開能力を完全に喪失していた。つまり、本来ならば急を要するトゥグルへの兵力展開が現実的に不可能な状況だったのである。

この事件は、地球連邦においては、いよいよボラー連邦の崩壊が始まるのかと外交・防衛関係者からは大いに注目されていたものの、大半の地球連邦市民にとっては所詮対岸の火事に過ぎなかった。サジタリウス腕のトゥグルとオリオン腕の太陽系とでは直線距離でも一〇万光年以上の距離を隔てており、かの地での混乱が地球にまで飛び火するとは到底考えられなかったからだ。

しかし、ボラー連邦領域内に張り巡らされた超空間情報ネットワークを不法ジャックして行われたトゥグル独立宣言において、地球連邦を名指した独立支援要請が発せられたことで事態は急変する。ボラー連邦内の内政問題にすぎなかった一星系の独立運動が一気に国際問題として火を噴いたからである。

当然、いきなり事件当事者へと祭り上げられた地球連邦は大きな混乱に見舞われた。現状を表層的に捉える限り、今回の独立運動は全て地球連邦の謀略であると指摘されても全く違和感を覚えないからだ。

事実、独立宣言直後にボラー連邦から発せられた声明も『トゥグルへのいかなる干渉も、ボラー連邦に対する侵略行為とみなす』という極めて強硬なものであり、それが誰に向けて発せられたかは疑問の余地が無かった。

これに対し、ガルマン・ガミラス帝国は早々に本件への不干渉と中立を宣言、事態からの離脱を図った。しかし、ガルマン・ガミラスに比べて、名指しまでされた地球連邦政府の対応は煮え切らないものだった。

政府声明において事態への不干渉を明言しつつも、トゥグルへの武力行使は控え、平和的に事態を解決するようボラー連邦へ“要請”したのである。これだけであれば、外交上の優等生的発言に過ぎず、それほど大きな問題になることはなかったかもしれない。しかし、時を同じくして地球防衛軍からガルマン・ガミラス帝国領域への“練習艦隊”派遣が公表されたことで、事態は致命的に悪化してしまう。練習艦隊の派遣予定宙域はガルマン・ガミラス帝国領域外縁部であったが――同時にトゥグル星系にも程近い宙域だったからだ。

たった二隻のアキヅキ級宇宙駆逐艦から成る練習艦隊とはいえ、この派遣は地球連邦によるパワー・プロジェクションと受け取られかねず、実際にボラー連邦は激高していた。また、地球連邦市民の間でも、今回の政府決定に対し不安を覚える者は多かった。その急先鋒となったのがマスコミであり、今回の練習艦隊派遣を『時代錯誤で危険な砲艦外交』だとして強く政府を非難していた。

しかし、そうした反対の声など聞こえていないかのように、地球連邦政府と地球防衛艦隊は着々と派遣準備を進め、反対派市民のシュプレーヒコールが響く中、練習艦隊は粛々と出港していった。

ボラー連邦もこの地球連邦の行動に呼応、苦しい台所事情の中から完全編成の二個打撃艦隊を捻出し、トゥグル星系近傍への急派に至る。その規模は、仮にトゥグル星系軍改めトゥグル国防軍と地球練習艦隊が合同したとしても、両者をまとめて殲滅するに十分な戦力であった。それ故に、ボラー艦隊の集結が完了次第、トゥグルへの全面侵攻が開始されるものと誰もが予想していた。

しかし――トゥグル星系近傍に集結を完了した後も、ボラー艦隊は動こうとはしなかった。事前の予想を裏切り、ボラー艦隊・トゥグル国防軍・地球練習艦隊による奇妙な睨み合いは一ヶ月以上に渡って継続することになる。

そしてボラー艦隊の集結完了から地球時間で三七日後、遂にトゥグル星系への全面侵攻が開始された。

しかし、それに立ち塞がるべきトゥグル国防軍はボラー艦隊の前進を確認すると、自らの降伏と武装解除を一方的に宣言。一戦も交えないままボラー艦隊に投降していった。当然、ボラー艦隊によるトゥグル各地への侵攻、いや進駐はスムーズに行われ、僅か三日間でボラー連邦はトゥグルの“回復”を宣言するに至った。

ボラー連邦軍による要地の制圧や各地への進駐は、過去の彼らの治安維持活動からすると、奇妙さを覚えるほど穏当なものだった。国防軍や市民の抵抗が殆どなかったこともあって、一部の不幸な事故を除き、ほぼ無血での“回復”を成し遂げている。

しかし、奇妙なのはそれだけではなかった。トゥグルの回復と混乱の終息宣言が出された後も、今回の“叛乱”を主導したトゥグル側主要メンバーについて、ボラー連邦から逮捕や拘禁の発表が行われることはなかった。そしてボラー艦隊の侵攻前日、地球の練習艦隊が宙域から撤退したことも、奪還後のボラー側の声明において一度として触れられることはなかったのである。

本事件の詳細については、ボラー・地球・トゥグルのいずれにおいても未だ機密解除に至っておらず、結末に至った経緯は想像するしかない。しかし、少なくともボラー連邦と地球連邦、更に言えばトゥグル独立政府も含めた三者間の交渉によって、事態の終息が図られたと考えるのが妥当だろう。

その証拠に、上に挙げた三者はこの事件を一つの契機として、それぞれ得たものがあった。

ボラー連邦は、従来の強権による中央集権体制をこの時期以降、事実上放棄し、各星系自治権の大幅な拡大と、辺境部においては部分的独立すら認めるという国家体制の刷新を行った。

第一次銀河大戦による疲弊、そして銀河交差による損害と混乱は、嘗ては天の川銀河の2/3を支配下に置いていた超大国ボラーの国力を、破綻寸前にまで追い詰めていた。最早従来の体制では、連邦の分裂どころか崩壊すら予見可能な状態であり、それが彼らに大きな決断を促したのである。

当時のボラー連邦首脳部が官僚上がりの実務派で占められていたことも、この時には幸いした。“現実”を知る彼らは、現在の体制の限界と同時に、容易には現体制を刷新できないこともよく理解していたからだ。それ故に、『構成星系(トゥグル)の独立』という内政的衝撃と『他勢力(地球連邦)からの干渉』いう外圧を組み合わせることで、体制変革の起爆剤として利用したと考えられる。

“トゥグル動乱”終結後、僅か二年でボラー連邦法が大きく修正された結果、ボラー連邦は『ボラー共和国』を筆頭とする四七の共和国に事実上解体された。しかし同時に、これら四七の共和国は新たな連合憲章に調印することで、共和国共同体『ボラー共和国連合』として再スタートすることになる。

これにより、連合の中核たるボラー共和国は旧連邦時代の六五パーセントにまで領域が減少した。しかしそれでも、ボラー共和国が天の川銀河でも屈指の領域と人口(及びそれに裏付けられた経済力と軍事力)を誇っているという事実に変わりはなかった。

また、独立を認められた各共和国にしても、元から独立機運が強かったり、辺境部故の運営・維持コストの問題から、寧ろ“厄介払い”としての独立容認であったとされる。しかし理由はどうあれ、“自由”を手に入れたという喜びは各共和国で非常に大きく、その後の独自発展と経済的躍進の原動力となった。

更に、従来からの連邦の枠組みが基本的に維持されているボラー共和国にしても、共和国を構成する各恒星系の自治権は従来よりも大幅に拡大された。これにより共和国内の星系間経済も大きく活性化、独立した他共和国の経済発展もあって、共和国連邦全体の財政収支は大きく改善した。当然、域内全体の良好な経済発展は民心の安定を招き、旧連邦当時には財政面で大きな負担(最盛期には連邦軍事費の約四〇パーセントを占めた)だった治安維持関連費も大幅に削減されている。

一方、最終的に鎮圧される立場となったトゥグルも、大きなものを得ていた。共和国連合制へと衣替えしたボラーにおいて、最初に独立を許された共和国がトゥグルだったからである。

そして、独立後初の総選挙を経て、トゥグル共和国首班や主要閣僚として指名されたのは、嘗ての“トゥグル独立準備委員会”メンバーたちだった。二年間の亡命を経て帰還した彼らをトゥグル国民は歓呼をもって迎え入れ、ボラー共和国もこれを黙認した。

独立後のトゥグル共和国は、即座に共和国連合から離脱するのではないかとボラー共和国保守派層を中心に強く懸念されていたが、それも結果的には杞憂に終わった。ガルマン・ガミラス帝国への接近は勿論、トゥグル動乱時に直接支援を呼びかけた地球連邦に対しても、トゥグルは一般的な協商条約以上の外交関係を築こうとはしなかった。

そうした動きは同時期に独立した他の共和国もほぼ同様だった。未だ単独では国力・軍事力共に大きな不安のあるこれら新生共和国にとって、緩やかな国家連合体制は安全保障上も非常に都合が良かった。各共和国にしてみれば、血みどろの独立戦争などを行わなくても平和的に独立できる上に、外敵に対しては未だ圧倒的軍事力を誇るボラー共和国の庇護すら(少なくとも当面は)受けられるからだ。

もちろん、こうした連合制は新たに独立した共和国群のみに利のあるものではなく、連合盟主であるボラー共和国にとっても大きなメリットがあった。新たな独立国家群の成立によって、ボラー共和国はガルマン・ガミラス帝国と直接国境を接することがなくなったからだ。

歴史を紐解く必要もなく、敵対する二つの国家間に緩衝国家が存在すれば、紛争リスクを大幅に低減することができる。ボラーにしてもガルマン・ガミラスにしても宇宙規模の天変地異である銀河交差により甚大なダメージを受けており、少なくとも今後一〇年間は大規模紛争などどちらも望んでいなかった。

また、たとえ一〇年が経過し、両国が傷を癒した後であっても、緩衝国家の重要性は変わらないという予測もあった。

第一次銀河大戦末期にボラー連邦はワープミサイルの実用化に成功し、ガルマン・ガミラス帝国も瞬間物質移送機を搭載した戦略型次元潜航艦の実戦配備を開始していた。どちらも、当時の戦略兵器である惑星破壊ミサイルを敵国へと確実に到達させる為に満を持して投入された新兵器と新技術であり、その阻止は非常に困難、いや殆ど不可能だった。

つまり両国は、互いに阻止不可能な戦略攻撃手段をほぼ同時期に確立してしまったことになる。そしてそれは、銀河規模での“相互確証破壊”の成立に他ならなかった。

第一次銀河大戦が休戦に至った理由として、ボラー連邦首相の死去や銀河交差事件の影響が挙げられることも多い。しかし最大の要因は、両軍において阻止不可能な戦略攻撃手段が確立されたこと――相互確証破壊の成立――に尽きる。

事実、次回の大規模紛争――第二次銀河大戦――の勃発イコール天の川銀河の破滅であると両陣営の政府・軍事関係者でも充分に理解されていた。もちろん、守るべきものを多数抱えた“大国”である両国に、そのような破滅願望・自殺願望がある訳もなく、現実的に紛争が発生する確率は限りなく低くなっていた。しかし、どのような時代であれ、偶発的な紛争発生リスクは常に存在している以上、そのリスクを最小化できる緩衝国家の存在はボラーとガルマン・ガミラス双方にとって非常に有益と考えられた。

結果は歴史が証明している。

2230年現在、ボラー連邦から分離独立した新生共和国群は、その多くが健在である。トゥグル共和国も先進技術開発に力を注ぐという建国時以来の国策が功を奏し、この時期には一星系国家としてはかなり大きな国力を有するようになっていた。

もちろん、全ての共和国が成功と繁栄を手にした訳ではなく、国家運営の失敗による極度の財政悪化から、他共和国に吸収・併合されるようなケースもあった。しかし、半数以上の共和国はほぼ自存自衛を達成しており、“緩衝国家”としての役割も(当人らは決して認めたがらないが)未だ果たし続けている。

しかし、共和国連合制のスタートから二〇年以上が経過し、各共和国が独自の国力・外交力・軍事力を発展させたことで、連合内部にも新たな潮流が生まれる気配がある。

利害の一致する有力な共和国間での新たな連合化の動きがここ数年活発化しており、連合盟主であるボラー共和国がこれに強く反発していた。中でも有力共和国の一つ、セヴェロ・ウルップ共和国を中心とした複数の共和国が『“大ウルップ星間国家連合”構想』を共同発表したことで、ボラー共和国との関係悪化は決定的になったとされる。

セヴェロ・ウルップは、かねてより国家運営に失敗した共和国の取り込みや吸収に積極的であり、既に国家領域はボラー共和国に次ぐ規模(といってもボラー共和国の1/3にも満たないが)にまで拡大していた。また、国力の充実に伴う軍事力・科学技術力の増強・向上も著しく、未確認情報ながら、未だガルマン・ガミラス帝国以外実用化に成功していない次元潜行技術すら既に確立、実戦配備を開始しているとも噂されている。

そして最後の当事者たる地球連邦もまた、大いなる外交的成果を勝ち得ていた。

トゥグル動乱鎮圧前夜、ボラー連邦から“動乱首謀者”とされたトゥグル独立準備委員会の亡命を担ったのは、前後の状況からして地球から派遣された練習艦隊であったと考えられる(無論、地球連邦政府は一度としてそれを公式に認めたことはないが)。

本来ならばそうした行為は、動乱を裏で操っていたのはやはり地球連邦政府であったと糾弾されてしまう可能性をはらんだ危険な行為であった。しかし、動乱鎮圧後のボラー連邦が地球連邦とトゥグル独立準備委員会に対して一切の公式コメントを発しなかったことからすると、そこに何らかの政治的取引(それも最高度の)があったと考えるのが妥当だろう。そしてそれは、国際政治を多少なりとも知る者であれば容易に想像可能であり、事実、動乱の推移を注意深く見守っていた各国も事態を概ねそう捉えていた。

それらの国々からすれば、地球連邦がガルマン・ガミラスとは異なる政治決断を行い、最後までそれを完遂したことは特筆すべきことであった。いくら対等の同盟関係だと唱えてみても、ガルマン・ガミラスと地球とでは国力が懸絶し過ぎており、物理的に対等足り得ないのは誰の目にも明らかだったからだ。

しかしトゥグル動乱において、地球連邦は事態解決の為の独自外交を能動的且つ積極的に推進し、動乱当初に主張していた『事態を穏当に終結させる』ことにも成功した(少なくとも諸外国はそう判断していた)。しかもその過程において、直接的な武力行使を一切行わなかったことは、他には代えがたい大きな外交得点だった。

その結果、従来からの地球連邦に対する諸外国からの偏った評価(『実質的にはガルマン・ガミラスの傀儡国家』『戦争にだけは異様に強い狂戦士国家』等)もトゥグル動乱を経て徐々に改まっていくことになる。

また、こうした地球連邦に対する評価の変化は、友邦たるガルマン・ガミラス帝国にとっても決して悪い話ではなかった。寧ろ、同盟国である地球連邦が“穏健な星系国家”として独自外交を展開してくれた方が、外交チャンネルの多様さという点で都合が良かった。建国以降のガルマン・ガミラスの凄まじい勢力伸長は“侵略”“侵攻”の成果に他ならず、いくら“解放”という美名で飾ってみても、諸外国からの同国に対する一般評は『侵略性の極めて高い危険な覇権国家』であったからだ。

勿論これもかなり偏った評価であり、加えて第一次銀河大戦終結後のガルマン・ガミラスは外征行為の一切を停止し、内政・外交共に宥和政策へと大きく舵を切っていた。しかし、銀河大戦時に超大国ボラーを一方的に押しまくった圧倒的軍事力のインパクトは良くも悪くも絶大で、諸外国からの国家評を改めるのは容易なことではなかった。

そうした中で新たに持ち上がった外交方針案が、外交における“硬・軟”の使い分けの内、“軟”の部分を同盟国たる地球連邦に担わせてはどうかというものであった。そして、この方針案を誰よりも強く支持したのが他ならぬ帝国元首デスラー総統であり、同国の基本的な外交方針として永く採用され続けることになる。

そしてそれは、地球連邦とガルマン・ガミラスの同盟関係が単なる“総統の気まぐれ”から、それ以上の存在へと昇華した瞬間でもあった。そのことは地球連邦側でも十分以上に承知しており、以降の連邦外交は穏健ながらも俄に独自色を増していくことになる。

銀河交錯事件以降、天の川銀河は空間自然環境が激変し、ボラー連邦とガルマン・ガミラス帝国という二大国の疲弊による影響力低下も加わって、領域内星系の統制や治安維持には大きな綻びが生じていた。その結果、宇宙災害によって入手が困難になった希少資源や、空間的により安定した宙域をめぐる中小国家同士の星間紛争が頻発していた(ディンギル戦役もそうした紛争の一つと言える)。また、宙賊行為やテロに代表される大規模犯罪も増加の一途を辿っており、空間航路の治安も著しく悪化していた。

銀河大戦のような大規模紛争とは対照的な低強度紛争に対し、大軍運用に特化し過ぎた旧ボラー連邦軍、ガルマン・ガミラス帝国軍共に的確な対応を取るのは難しかった。また、とにかく規模の大きい両軍による軍事行動は、当該宙域において無意味な軍事的緊張を生じかねず、両軍の活動を一層制約の大きいものにさせていた。

もちろん、両国共に自らの軍事力(ドクトリンを含む)が現在情勢に合致していないことは充分に理解しており、中規模以下の紛争に対応した軍事組織への改革を進めていた。しかし、ここでも国力低下による予算不足が祟り、組織改編は思うようには進行していないのが実情だった。

そうした状況下で、“お鉢が回ってきた”のが地球連邦と地球防衛軍だった。

2200年代後半の地球連邦は、ガルマン・ガミラス帝国寄りではあるものの、独自性の強い中立勢力として銀河規模で認められており、またその軍事力も規模は小さいながら非常に強力(生半可な星間国家や軍事組織では抵抗不可能)であると認識されていた。このような存在は天の川銀河広しといえど極めて稀有であり、各国から(それこそボラー連合まで含めて)重宝されていくことになる。

2209年以降、地球連邦政府は関係国からの依頼に基づき、紛争宙域に限定的な軍事力を展開、停戦業務や停戦後の維持・監視活動を開始した。こうした任務は『平和維持活動』と呼称され、地球連邦市民も実施に対して概ね好意的だった。もちろん、地球連邦の国力・軍事展開能力の限界から、活動は概ね天の川銀河東部宙域に限定されたが、地球連邦のプレゼンス上昇に大きく寄与したことは間違いない。

また地球連邦への『平和維持活動』依頼は、ガルマン・ガミラスはもちろんボラー連合やその構成共和国から公式に行われることも多かった。そうした国家間交渉の増加は当事者間での新たな相互依存関係を生み、結果として地球連邦の安全保障をより多重的且つ強固なものとした。

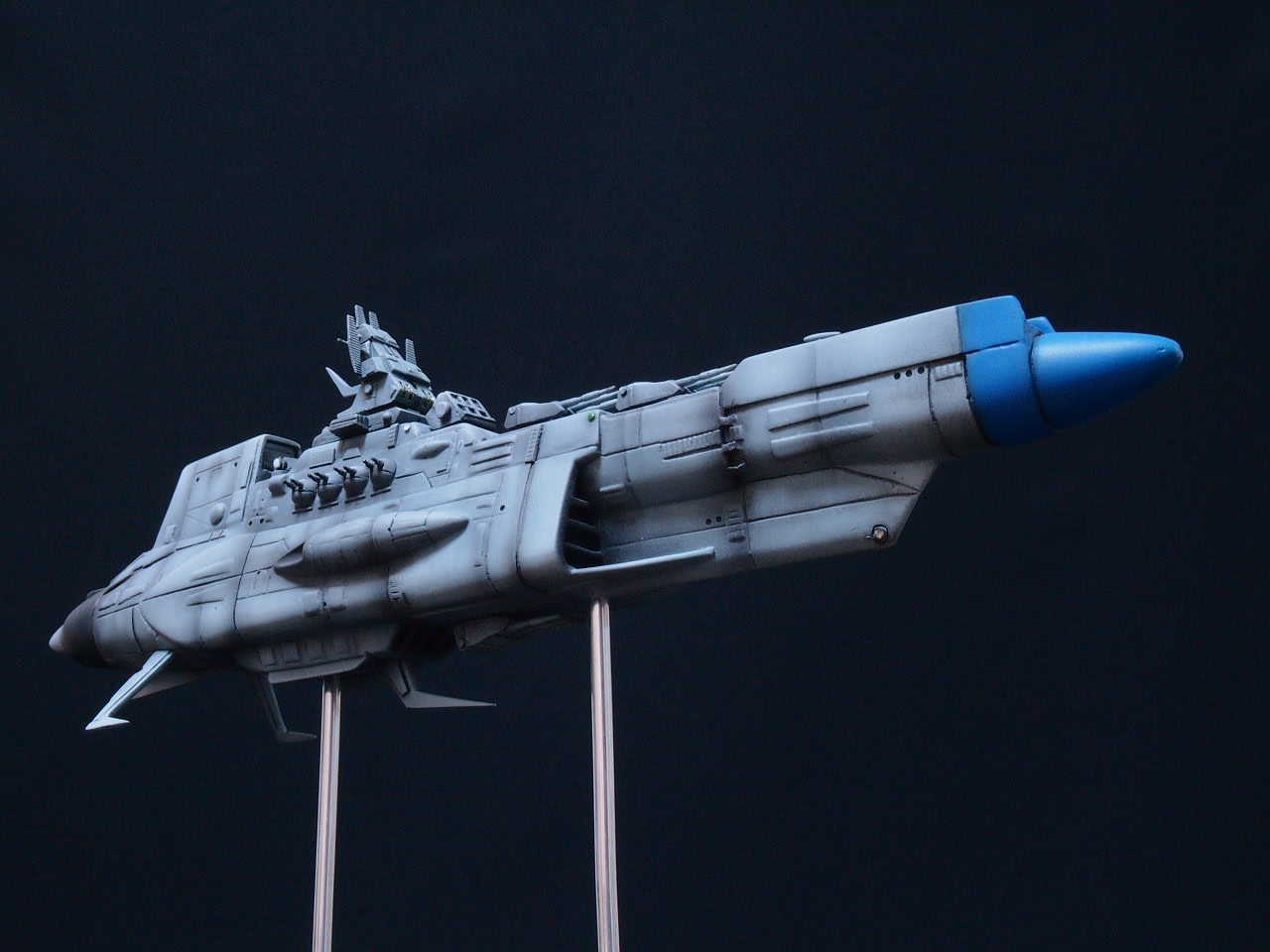

そうした外交環境においても、アキヅキ級宇宙駆逐艦は非常に使い出のある艦であった。

良好な外宇宙航行能力や調達・運用コストは勿論だが、地球艦としては極めて稀な“波動砲非搭載”が、無用の軍事的緊張や摩擦を回避するのに役立っていたからである。事実、トゥグル動乱時にも二隻のアキヅキ級が練習艦隊として派遣されたが、これが波動砲搭載艦艇であったなら、ボラー連邦のリアクションはより強硬なものになっていたと主張する研究者は多い。嘗てヤマトとアリゾナによって大損害を受けたボラー連邦にとって、地球防衛艦隊の保有する波動砲搭載艦(特に戦艦クラス)はそれほどの脅威として認識されていたのだ。

ある意味では、他の波動砲搭載艦と比べて脅威度は低いと評価・認識されていたアキヅキ級であるが、任務上の実際において支障は殆どなかった。アキヅキ級の戦闘能力は、通常の空間打撃戦闘においては諸外国の標準的な戦艦クラスにも匹敵するほどであり、調停・監視活動において万一の事態が発生した場合でも、後れを取る恐れは低かったからだ。唯一の難点は停戦や休戦を強制する上での示威・威圧効果くらいだったが、そうした危険度の高い任務には極論、波動砲を搭載したアムステルダム級戦闘巡洋艦を派遣すれば事足りた。

アキヅキ級宇宙駆逐艦に対する高い評価は、ハードウェア単体としての評価はもちろんだが、当時の地球連邦と地球防衛艦隊が置かれた戦略環境によって決定づけられたという側面が強い。

既に時代は、ガトランティス戦役時のようなピーキーな戦闘能力を誇る単能艦よりも、いかなる戦術状況にも必要十分に対応可能な汎用艦が求められる時代へと移っていた。そして、そのニーズを最小のコストパフォーマンスで達成した艦がアキヅキ級宇宙駆逐艦であった。

それ故、第四世代波動エンジン――多重炉心型波動機関――実用化後、同世代艦艇であるローマ級主力戦艦とアムステルダム級戦闘巡洋艦が、それぞれスーパー・アンドロメダ級指揮戦艦、ドレッドノート級主力戦艦へと代替されていく中、アキヅキ級だけは改善バッチを重ねつつ建造が継続されている。これは、波動砲非搭載艦においては多重炉心型波動機関最大のメリットである“波動砲連続発射”が活用できず、費用対効果的に従来型(第三世代波動エンジン/スーパーチャージャー搭載型波動機関)で十分という判断が下されたことが大きい。

その結果、アキヅキ級は同世代の二艦種よりも遥かに長期間建造・運用され、その必然として多数のサブタイプや派生型が建造された。

中でも、ディンギル戦役直後の戦訓検討会で俎上に載せられた八インチ砲搭載型は、最大建造隻数を達成したバリエーションタイプとして知られる。本タイプは便宜上“防空型”と呼称され、武装面の運用柔軟性の高さから、前述した平和維持活動や単艦任務を主に担当する部隊に配備が進められた(これに対し、隊単位で集中運用されることの多い艦隊配備艦にはオリジナルタイプが主として充当されている)。

その他にも、基本設計の面でさすがに陳腐化が隠せなくなったオマハ級哨戒巡洋艦の後継艦として“哨戒型”が建造された。哨戒型では各種レーダー・センサーが他タイプよりも著しく増強され、情報評価・分析システムのグレードもより高度なものが装備されている。但し、増強された哨戒用システムが非常に高価であった為、オマハ級の代替配備は無人哨戒艦である“ベル級自動通報艦”とのハイ・ロー・ミックスで進められた。建造総数は決して多くはないが、それでも地球防衛艦隊と空間護衛艦隊を含めて三〇隻以上の“哨戒型”が配備されている。

更に変わり種として、航空兵装と機動性能を一部犠牲にすることで一六インチショックカノンを連装三基搭載した“砲艦型”、逆に“防空型”からショックカノン二基を削除することで、臨検チームたる空間騎兵隊の装備・乗艦スペースと空間犯罪者の拘禁スペースを確保した“警備型”も建造されている。

さてさて、一時はどうなることかと思いましたが、年内になんとか間に合いました(笑)

“後編はとにかく長くなる”というmyジンクスそのままに、際限なく文章が伸びていきまして、今回の中編と合せて後編のボリュームは前編の2.5倍にまで達してしまいました(;´Д`A ```

後編を書くにあたり、完結編を何度も見直しましたが、今まで気付いていなかったり、意識していなかった描写が以外に沢山ありまして、新鮮でした。

特に冥王星会戦の各シーンに無理やり理屈付けしていく作業は楽しかったです。

できれば皆さまにも、久しぶりに完結編を見直していただきたいですねw

今回の主な舞台は“完結編”ということで、その前後の作品であるⅢや復活篇のテイストも一部加えてあります。

ただ、復活篇の世界観・設定は過去作の設定から突飛過ぎて好みではないので、特徴的なワードを引用しただけで、原作とは異なる自分好みの世界にしてしまいました(笑)。

この世界では、ガルマン・ガミラスはもちろん、ボラー連邦も名前を変えて健在です。

SUSをはじめとする大ウルップ星間国家連合は新興勢力としてボラー内で伸長を開始し、この後の世界で紛争の火種になっていくことでしょう。

その点、衰退著しいボラーと地球が協力して大ウルップ星間国家連合と戦うなんてシチュエーションがあっても良いかもしれませんね。

でもやっぱり、ヤマトがあの姿のまま復活する、新造されるってことは流石にないよなぁw

画期的な新技術を採用した最新鋭艦に“ヤマト”の名前が引き継がれるってのが自然な流れだと思います。

完結編以降の“我が家”世界についても、また機会を作って書いてみたいですね。

さて、次回ですが中断している“宇宙空母”の後編を仕上げたいと思います。

既に半分くらいは書けているのですが、土星圏での戦闘シーンに行き詰ってしまいまして(^_^;)

年明けの新鮮な気持ちと勢いで何とか打破したいところです。

2205年頃までの地球は、外交と言えば“滅ぼすか・滅ぼされるか”式の全面戦争しか考慮することができなかった。いや、それ以外の可能性を模索したくても、国力の乏しさと勢力の小ささ故に、他国から現実的な外交相手として全く見做されなかったというのが現実だった。

しかし地球は、ガミラス・ガトランティス・デザリアム・ディンギルと続いた四つの大規模紛争の全てに勝利し、ボラー連邦との限定戦争と現在まで続く冷戦を戦い、更にはガルマン・ガミラス帝国との軍事同盟を締結するにまで至った。

それら数々の外交事案を経た結果、地球連邦という新興の一星系国家は、当人らも意識しない内に、軍事力に依らない一般的外交が展開可能な中堅国家へと脱却を果たしていたのである。

事実、ディンギル戦役の前後より、ボラー連邦やガルマン・ガミラス帝国に保護国化・属国化されている幾つかの星系国家から、非公式な外交アプローチを受けていた。それらの国家群にしてみれば、新興の単一星系国家でありながら、独立勢力として確固たる地位を確立しつつある地球連邦はある種の理想を体現した存在だった。故に彼らは、地球連邦に対して星系国家の独立独歩を担う旗頭としての役割を期待していたのである。

しかし、これらの外交接触に対する地球連邦政府の対応は非常に慎重、特定の思想の持ち主からすれば非常に冷淡なものだった。

地球には既にガルマン・ガミラス帝国と結んだ軍事同盟があり、その関係性を失うことは、地球連邦の安全保障を根底から覆すことに直結するからだ。その為、ガルマン・ガミラス帝国領域内星系からのアプローチについては、外交儀礼的な返答のみが返され、実質的には黙殺された。

また、ボラー連邦領域からの接触にしても、具体的なアクションはやはり難しかった。

“赤色銀河交差事件”以降、域内が大混乱に陥ったボラー連邦と地球連邦は、ボラーで著しく不足している民生品の輸出を目的とした協商条約を締結しており(もちろんガルマン・ガミラスの黙認下で)、二国間の外交関係は太陽危機の頃と比べると大きく改善していた。そうした情勢下で、地球連邦がボラー領域内星系国家の独立運動を支援した場合、せっかく改善した外交関係が水泡に帰すばかりか、再度の戦争勃発のリスクすら覚悟しなければならなかったからである。

事実、赤色銀河交差事件から数年間、ボラー連邦は自国領域内の独立運動に神経を尖らせていた。銀河交差による混乱と損害で、各星系に対する支配力が大きく減退しているボラー連邦において、一たび構成国家の離反や独立が始まってしまえば、それを押し止めるだけの外交力・軍事力は既に無いと考えられていたからだ。

それ故に、ボラー連邦外縁部サジタリウス腕に位置する星系『トゥグル』の独立運動は、ボラー連邦・地球連邦の双方において大きな事件となった。

地理的用件が示す通り、ボラー連邦におけるトゥグルは紛れもない辺境地であった。

赤色銀河交差事件発生後、ボラー連邦内で最も危機的な状況に陥ったのは、実際に“交差”が発生した核恒星系周辺部であったが、それに次ぐ危機は、意外にも“交差”から遠く離れた辺境部で発生していた。連邦内での生産と物流が大混乱に陥った結果、辺境部への物資供給・物流が殆ど途絶してしまうという事態が発生していたからである。

深刻な物資不足に端を発した社会不安により、ボラー連邦辺境星系の一つ、“トゥグル”では治安が急速に悪化。かねてからのボラー連邦への不信と反感も重なり、それが独立運動の大きなうねりとなって燃え上がるのに時間はかからなかった。

独立運動において中心的役割を果たしたのは『トゥグル独立準備委員会』と称する一派だった。彼らは、ボラー連邦正規軍から派遣されていた政治将校を排除(殺害ではなく主に拘禁)することでトゥグル星系軍の取り込みに成功、少数の連邦駐留軍を撃破することで、叛乱のイニシアティブを握った。そしてその後僅か一週間でトゥグルよりボラー勢力は完全に駆逐され、遂には星系の独立を宣言するに至る。

これに対し、ボラー連邦の反応は当初非常に鈍かった。いや、鈍くならざるを得なかった。この時期、“交差”による物理的損害と被災星系への救援作業に総動員されていたボラー連邦軍は、物的にも人的にも消耗と疲労の極みに達しており、能動的な作戦展開能力を完全に喪失していた。つまり、本来ならば急を要するトゥグルへの兵力展開が現実的に不可能な状況だったのである。

この事件は、地球連邦においては、いよいよボラー連邦の崩壊が始まるのかと外交・防衛関係者からは大いに注目されていたものの、大半の地球連邦市民にとっては所詮対岸の火事に過ぎなかった。サジタリウス腕のトゥグルとオリオン腕の太陽系とでは直線距離でも一〇万光年以上の距離を隔てており、かの地での混乱が地球にまで飛び火するとは到底考えられなかったからだ。

しかし、ボラー連邦領域内に張り巡らされた超空間情報ネットワークを不法ジャックして行われたトゥグル独立宣言において、地球連邦を名指した独立支援要請が発せられたことで事態は急変する。ボラー連邦内の内政問題にすぎなかった一星系の独立運動が一気に国際問題として火を噴いたからである。

当然、いきなり事件当事者へと祭り上げられた地球連邦は大きな混乱に見舞われた。現状を表層的に捉える限り、今回の独立運動は全て地球連邦の謀略であると指摘されても全く違和感を覚えないからだ。

事実、独立宣言直後にボラー連邦から発せられた声明も『トゥグルへのいかなる干渉も、ボラー連邦に対する侵略行為とみなす』という極めて強硬なものであり、それが誰に向けて発せられたかは疑問の余地が無かった。

これに対し、ガルマン・ガミラス帝国は早々に本件への不干渉と中立を宣言、事態からの離脱を図った。しかし、ガルマン・ガミラスに比べて、名指しまでされた地球連邦政府の対応は煮え切らないものだった。

政府声明において事態への不干渉を明言しつつも、トゥグルへの武力行使は控え、平和的に事態を解決するようボラー連邦へ“要請”したのである。これだけであれば、外交上の優等生的発言に過ぎず、それほど大きな問題になることはなかったかもしれない。しかし、時を同じくして地球防衛軍からガルマン・ガミラス帝国領域への“練習艦隊”派遣が公表されたことで、事態は致命的に悪化してしまう。練習艦隊の派遣予定宙域はガルマン・ガミラス帝国領域外縁部であったが――同時にトゥグル星系にも程近い宙域だったからだ。

たった二隻のアキヅキ級宇宙駆逐艦から成る練習艦隊とはいえ、この派遣は地球連邦によるパワー・プロジェクションと受け取られかねず、実際にボラー連邦は激高していた。また、地球連邦市民の間でも、今回の政府決定に対し不安を覚える者は多かった。その急先鋒となったのがマスコミであり、今回の練習艦隊派遣を『時代錯誤で危険な砲艦外交』だとして強く政府を非難していた。

しかし、そうした反対の声など聞こえていないかのように、地球連邦政府と地球防衛艦隊は着々と派遣準備を進め、反対派市民のシュプレーヒコールが響く中、練習艦隊は粛々と出港していった。

ボラー連邦もこの地球連邦の行動に呼応、苦しい台所事情の中から完全編成の二個打撃艦隊を捻出し、トゥグル星系近傍への急派に至る。その規模は、仮にトゥグル星系軍改めトゥグル国防軍と地球練習艦隊が合同したとしても、両者をまとめて殲滅するに十分な戦力であった。それ故に、ボラー艦隊の集結が完了次第、トゥグルへの全面侵攻が開始されるものと誰もが予想していた。

しかし――トゥグル星系近傍に集結を完了した後も、ボラー艦隊は動こうとはしなかった。事前の予想を裏切り、ボラー艦隊・トゥグル国防軍・地球練習艦隊による奇妙な睨み合いは一ヶ月以上に渡って継続することになる。

そしてボラー艦隊の集結完了から地球時間で三七日後、遂にトゥグル星系への全面侵攻が開始された。

しかし、それに立ち塞がるべきトゥグル国防軍はボラー艦隊の前進を確認すると、自らの降伏と武装解除を一方的に宣言。一戦も交えないままボラー艦隊に投降していった。当然、ボラー艦隊によるトゥグル各地への侵攻、いや進駐はスムーズに行われ、僅か三日間でボラー連邦はトゥグルの“回復”を宣言するに至った。

ボラー連邦軍による要地の制圧や各地への進駐は、過去の彼らの治安維持活動からすると、奇妙さを覚えるほど穏当なものだった。国防軍や市民の抵抗が殆どなかったこともあって、一部の不幸な事故を除き、ほぼ無血での“回復”を成し遂げている。

しかし、奇妙なのはそれだけではなかった。トゥグルの回復と混乱の終息宣言が出された後も、今回の“叛乱”を主導したトゥグル側主要メンバーについて、ボラー連邦から逮捕や拘禁の発表が行われることはなかった。そしてボラー艦隊の侵攻前日、地球の練習艦隊が宙域から撤退したことも、奪還後のボラー側の声明において一度として触れられることはなかったのである。

本事件の詳細については、ボラー・地球・トゥグルのいずれにおいても未だ機密解除に至っておらず、結末に至った経緯は想像するしかない。しかし、少なくともボラー連邦と地球連邦、更に言えばトゥグル独立政府も含めた三者間の交渉によって、事態の終息が図られたと考えるのが妥当だろう。

その証拠に、上に挙げた三者はこの事件を一つの契機として、それぞれ得たものがあった。

ボラー連邦は、従来の強権による中央集権体制をこの時期以降、事実上放棄し、各星系自治権の大幅な拡大と、辺境部においては部分的独立すら認めるという国家体制の刷新を行った。

第一次銀河大戦による疲弊、そして銀河交差による損害と混乱は、嘗ては天の川銀河の2/3を支配下に置いていた超大国ボラーの国力を、破綻寸前にまで追い詰めていた。最早従来の体制では、連邦の分裂どころか崩壊すら予見可能な状態であり、それが彼らに大きな決断を促したのである。

当時のボラー連邦首脳部が官僚上がりの実務派で占められていたことも、この時には幸いした。“現実”を知る彼らは、現在の体制の限界と同時に、容易には現体制を刷新できないこともよく理解していたからだ。それ故に、『構成星系(トゥグル)の独立』という内政的衝撃と『他勢力(地球連邦)からの干渉』いう外圧を組み合わせることで、体制変革の起爆剤として利用したと考えられる。

“トゥグル動乱”終結後、僅か二年でボラー連邦法が大きく修正された結果、ボラー連邦は『ボラー共和国』を筆頭とする四七の共和国に事実上解体された。しかし同時に、これら四七の共和国は新たな連合憲章に調印することで、共和国共同体『ボラー共和国連合』として再スタートすることになる。

これにより、連合の中核たるボラー共和国は旧連邦時代の六五パーセントにまで領域が減少した。しかしそれでも、ボラー共和国が天の川銀河でも屈指の領域と人口(及びそれに裏付けられた経済力と軍事力)を誇っているという事実に変わりはなかった。

また、独立を認められた各共和国にしても、元から独立機運が強かったり、辺境部故の運営・維持コストの問題から、寧ろ“厄介払い”としての独立容認であったとされる。しかし理由はどうあれ、“自由”を手に入れたという喜びは各共和国で非常に大きく、その後の独自発展と経済的躍進の原動力となった。

更に、従来からの連邦の枠組みが基本的に維持されているボラー共和国にしても、共和国を構成する各恒星系の自治権は従来よりも大幅に拡大された。これにより共和国内の星系間経済も大きく活性化、独立した他共和国の経済発展もあって、共和国連邦全体の財政収支は大きく改善した。当然、域内全体の良好な経済発展は民心の安定を招き、旧連邦当時には財政面で大きな負担(最盛期には連邦軍事費の約四〇パーセントを占めた)だった治安維持関連費も大幅に削減されている。

一方、最終的に鎮圧される立場となったトゥグルも、大きなものを得ていた。共和国連合制へと衣替えしたボラーにおいて、最初に独立を許された共和国がトゥグルだったからである。

そして、独立後初の総選挙を経て、トゥグル共和国首班や主要閣僚として指名されたのは、嘗ての“トゥグル独立準備委員会”メンバーたちだった。二年間の亡命を経て帰還した彼らをトゥグル国民は歓呼をもって迎え入れ、ボラー共和国もこれを黙認した。

独立後のトゥグル共和国は、即座に共和国連合から離脱するのではないかとボラー共和国保守派層を中心に強く懸念されていたが、それも結果的には杞憂に終わった。ガルマン・ガミラス帝国への接近は勿論、トゥグル動乱時に直接支援を呼びかけた地球連邦に対しても、トゥグルは一般的な協商条約以上の外交関係を築こうとはしなかった。

そうした動きは同時期に独立した他の共和国もほぼ同様だった。未だ単独では国力・軍事力共に大きな不安のあるこれら新生共和国にとって、緩やかな国家連合体制は安全保障上も非常に都合が良かった。各共和国にしてみれば、血みどろの独立戦争などを行わなくても平和的に独立できる上に、外敵に対しては未だ圧倒的軍事力を誇るボラー共和国の庇護すら(少なくとも当面は)受けられるからだ。

もちろん、こうした連合制は新たに独立した共和国群のみに利のあるものではなく、連合盟主であるボラー共和国にとっても大きなメリットがあった。新たな独立国家群の成立によって、ボラー共和国はガルマン・ガミラス帝国と直接国境を接することがなくなったからだ。

歴史を紐解く必要もなく、敵対する二つの国家間に緩衝国家が存在すれば、紛争リスクを大幅に低減することができる。ボラーにしてもガルマン・ガミラスにしても宇宙規模の天変地異である銀河交差により甚大なダメージを受けており、少なくとも今後一〇年間は大規模紛争などどちらも望んでいなかった。

また、たとえ一〇年が経過し、両国が傷を癒した後であっても、緩衝国家の重要性は変わらないという予測もあった。

第一次銀河大戦末期にボラー連邦はワープミサイルの実用化に成功し、ガルマン・ガミラス帝国も瞬間物質移送機を搭載した戦略型次元潜航艦の実戦配備を開始していた。どちらも、当時の戦略兵器である惑星破壊ミサイルを敵国へと確実に到達させる為に満を持して投入された新兵器と新技術であり、その阻止は非常に困難、いや殆ど不可能だった。

つまり両国は、互いに阻止不可能な戦略攻撃手段をほぼ同時期に確立してしまったことになる。そしてそれは、銀河規模での“相互確証破壊”の成立に他ならなかった。

第一次銀河大戦が休戦に至った理由として、ボラー連邦首相の死去や銀河交差事件の影響が挙げられることも多い。しかし最大の要因は、両軍において阻止不可能な戦略攻撃手段が確立されたこと――相互確証破壊の成立――に尽きる。

事実、次回の大規模紛争――第二次銀河大戦――の勃発イコール天の川銀河の破滅であると両陣営の政府・軍事関係者でも充分に理解されていた。もちろん、守るべきものを多数抱えた“大国”である両国に、そのような破滅願望・自殺願望がある訳もなく、現実的に紛争が発生する確率は限りなく低くなっていた。しかし、どのような時代であれ、偶発的な紛争発生リスクは常に存在している以上、そのリスクを最小化できる緩衝国家の存在はボラーとガルマン・ガミラス双方にとって非常に有益と考えられた。

結果は歴史が証明している。

2230年現在、ボラー連邦から分離独立した新生共和国群は、その多くが健在である。トゥグル共和国も先進技術開発に力を注ぐという建国時以来の国策が功を奏し、この時期には一星系国家としてはかなり大きな国力を有するようになっていた。

もちろん、全ての共和国が成功と繁栄を手にした訳ではなく、国家運営の失敗による極度の財政悪化から、他共和国に吸収・併合されるようなケースもあった。しかし、半数以上の共和国はほぼ自存自衛を達成しており、“緩衝国家”としての役割も(当人らは決して認めたがらないが)未だ果たし続けている。

しかし、共和国連合制のスタートから二〇年以上が経過し、各共和国が独自の国力・外交力・軍事力を発展させたことで、連合内部にも新たな潮流が生まれる気配がある。

利害の一致する有力な共和国間での新たな連合化の動きがここ数年活発化しており、連合盟主であるボラー共和国がこれに強く反発していた。中でも有力共和国の一つ、セヴェロ・ウルップ共和国を中心とした複数の共和国が『“大ウルップ星間国家連合”構想』を共同発表したことで、ボラー共和国との関係悪化は決定的になったとされる。

セヴェロ・ウルップは、かねてより国家運営に失敗した共和国の取り込みや吸収に積極的であり、既に国家領域はボラー共和国に次ぐ規模(といってもボラー共和国の1/3にも満たないが)にまで拡大していた。また、国力の充実に伴う軍事力・科学技術力の増強・向上も著しく、未確認情報ながら、未だガルマン・ガミラス帝国以外実用化に成功していない次元潜行技術すら既に確立、実戦配備を開始しているとも噂されている。

そして最後の当事者たる地球連邦もまた、大いなる外交的成果を勝ち得ていた。

トゥグル動乱鎮圧前夜、ボラー連邦から“動乱首謀者”とされたトゥグル独立準備委員会の亡命を担ったのは、前後の状況からして地球から派遣された練習艦隊であったと考えられる(無論、地球連邦政府は一度としてそれを公式に認めたことはないが)。

本来ならばそうした行為は、動乱を裏で操っていたのはやはり地球連邦政府であったと糾弾されてしまう可能性をはらんだ危険な行為であった。しかし、動乱鎮圧後のボラー連邦が地球連邦とトゥグル独立準備委員会に対して一切の公式コメントを発しなかったことからすると、そこに何らかの政治的取引(それも最高度の)があったと考えるのが妥当だろう。そしてそれは、国際政治を多少なりとも知る者であれば容易に想像可能であり、事実、動乱の推移を注意深く見守っていた各国も事態を概ねそう捉えていた。

それらの国々からすれば、地球連邦がガルマン・ガミラスとは異なる政治決断を行い、最後までそれを完遂したことは特筆すべきことであった。いくら対等の同盟関係だと唱えてみても、ガルマン・ガミラスと地球とでは国力が懸絶し過ぎており、物理的に対等足り得ないのは誰の目にも明らかだったからだ。

しかしトゥグル動乱において、地球連邦は事態解決の為の独自外交を能動的且つ積極的に推進し、動乱当初に主張していた『事態を穏当に終結させる』ことにも成功した(少なくとも諸外国はそう判断していた)。しかもその過程において、直接的な武力行使を一切行わなかったことは、他には代えがたい大きな外交得点だった。

その結果、従来からの地球連邦に対する諸外国からの偏った評価(『実質的にはガルマン・ガミラスの傀儡国家』『戦争にだけは異様に強い狂戦士国家』等)もトゥグル動乱を経て徐々に改まっていくことになる。

また、こうした地球連邦に対する評価の変化は、友邦たるガルマン・ガミラス帝国にとっても決して悪い話ではなかった。寧ろ、同盟国である地球連邦が“穏健な星系国家”として独自外交を展開してくれた方が、外交チャンネルの多様さという点で都合が良かった。建国以降のガルマン・ガミラスの凄まじい勢力伸長は“侵略”“侵攻”の成果に他ならず、いくら“解放”という美名で飾ってみても、諸外国からの同国に対する一般評は『侵略性の極めて高い危険な覇権国家』であったからだ。

勿論これもかなり偏った評価であり、加えて第一次銀河大戦終結後のガルマン・ガミラスは外征行為の一切を停止し、内政・外交共に宥和政策へと大きく舵を切っていた。しかし、銀河大戦時に超大国ボラーを一方的に押しまくった圧倒的軍事力のインパクトは良くも悪くも絶大で、諸外国からの国家評を改めるのは容易なことではなかった。

そうした中で新たに持ち上がった外交方針案が、外交における“硬・軟”の使い分けの内、“軟”の部分を同盟国たる地球連邦に担わせてはどうかというものであった。そして、この方針案を誰よりも強く支持したのが他ならぬ帝国元首デスラー総統であり、同国の基本的な外交方針として永く採用され続けることになる。

そしてそれは、地球連邦とガルマン・ガミラスの同盟関係が単なる“総統の気まぐれ”から、それ以上の存在へと昇華した瞬間でもあった。そのことは地球連邦側でも十分以上に承知しており、以降の連邦外交は穏健ながらも俄に独自色を増していくことになる。

銀河交錯事件以降、天の川銀河は空間自然環境が激変し、ボラー連邦とガルマン・ガミラス帝国という二大国の疲弊による影響力低下も加わって、領域内星系の統制や治安維持には大きな綻びが生じていた。その結果、宇宙災害によって入手が困難になった希少資源や、空間的により安定した宙域をめぐる中小国家同士の星間紛争が頻発していた(ディンギル戦役もそうした紛争の一つと言える)。また、宙賊行為やテロに代表される大規模犯罪も増加の一途を辿っており、空間航路の治安も著しく悪化していた。

銀河大戦のような大規模紛争とは対照的な低強度紛争に対し、大軍運用に特化し過ぎた旧ボラー連邦軍、ガルマン・ガミラス帝国軍共に的確な対応を取るのは難しかった。また、とにかく規模の大きい両軍による軍事行動は、当該宙域において無意味な軍事的緊張を生じかねず、両軍の活動を一層制約の大きいものにさせていた。

もちろん、両国共に自らの軍事力(ドクトリンを含む)が現在情勢に合致していないことは充分に理解しており、中規模以下の紛争に対応した軍事組織への改革を進めていた。しかし、ここでも国力低下による予算不足が祟り、組織改編は思うようには進行していないのが実情だった。

そうした状況下で、“お鉢が回ってきた”のが地球連邦と地球防衛軍だった。

2200年代後半の地球連邦は、ガルマン・ガミラス帝国寄りではあるものの、独自性の強い中立勢力として銀河規模で認められており、またその軍事力も規模は小さいながら非常に強力(生半可な星間国家や軍事組織では抵抗不可能)であると認識されていた。このような存在は天の川銀河広しといえど極めて稀有であり、各国から(それこそボラー連合まで含めて)重宝されていくことになる。

2209年以降、地球連邦政府は関係国からの依頼に基づき、紛争宙域に限定的な軍事力を展開、停戦業務や停戦後の維持・監視活動を開始した。こうした任務は『平和維持活動』と呼称され、地球連邦市民も実施に対して概ね好意的だった。もちろん、地球連邦の国力・軍事展開能力の限界から、活動は概ね天の川銀河東部宙域に限定されたが、地球連邦のプレゼンス上昇に大きく寄与したことは間違いない。

また地球連邦への『平和維持活動』依頼は、ガルマン・ガミラスはもちろんボラー連合やその構成共和国から公式に行われることも多かった。そうした国家間交渉の増加は当事者間での新たな相互依存関係を生み、結果として地球連邦の安全保障をより多重的且つ強固なものとした。

そうした外交環境においても、アキヅキ級宇宙駆逐艦は非常に使い出のある艦であった。

良好な外宇宙航行能力や調達・運用コストは勿論だが、地球艦としては極めて稀な“波動砲非搭載”が、無用の軍事的緊張や摩擦を回避するのに役立っていたからである。事実、トゥグル動乱時にも二隻のアキヅキ級が練習艦隊として派遣されたが、これが波動砲搭載艦艇であったなら、ボラー連邦のリアクションはより強硬なものになっていたと主張する研究者は多い。嘗てヤマトとアリゾナによって大損害を受けたボラー連邦にとって、地球防衛艦隊の保有する波動砲搭載艦(特に戦艦クラス)はそれほどの脅威として認識されていたのだ。

ある意味では、他の波動砲搭載艦と比べて脅威度は低いと評価・認識されていたアキヅキ級であるが、任務上の実際において支障は殆どなかった。アキヅキ級の戦闘能力は、通常の空間打撃戦闘においては諸外国の標準的な戦艦クラスにも匹敵するほどであり、調停・監視活動において万一の事態が発生した場合でも、後れを取る恐れは低かったからだ。唯一の難点は停戦や休戦を強制する上での示威・威圧効果くらいだったが、そうした危険度の高い任務には極論、波動砲を搭載したアムステルダム級戦闘巡洋艦を派遣すれば事足りた。

アキヅキ級宇宙駆逐艦に対する高い評価は、ハードウェア単体としての評価はもちろんだが、当時の地球連邦と地球防衛艦隊が置かれた戦略環境によって決定づけられたという側面が強い。

既に時代は、ガトランティス戦役時のようなピーキーな戦闘能力を誇る単能艦よりも、いかなる戦術状況にも必要十分に対応可能な汎用艦が求められる時代へと移っていた。そして、そのニーズを最小のコストパフォーマンスで達成した艦がアキヅキ級宇宙駆逐艦であった。

それ故、第四世代波動エンジン――多重炉心型波動機関――実用化後、同世代艦艇であるローマ級主力戦艦とアムステルダム級戦闘巡洋艦が、それぞれスーパー・アンドロメダ級指揮戦艦、ドレッドノート級主力戦艦へと代替されていく中、アキヅキ級だけは改善バッチを重ねつつ建造が継続されている。これは、波動砲非搭載艦においては多重炉心型波動機関最大のメリットである“波動砲連続発射”が活用できず、費用対効果的に従来型(第三世代波動エンジン/スーパーチャージャー搭載型波動機関)で十分という判断が下されたことが大きい。

その結果、アキヅキ級は同世代の二艦種よりも遥かに長期間建造・運用され、その必然として多数のサブタイプや派生型が建造された。

中でも、ディンギル戦役直後の戦訓検討会で俎上に載せられた八インチ砲搭載型は、最大建造隻数を達成したバリエーションタイプとして知られる。本タイプは便宜上“防空型”と呼称され、武装面の運用柔軟性の高さから、前述した平和維持活動や単艦任務を主に担当する部隊に配備が進められた(これに対し、隊単位で集中運用されることの多い艦隊配備艦にはオリジナルタイプが主として充当されている)。

その他にも、基本設計の面でさすがに陳腐化が隠せなくなったオマハ級哨戒巡洋艦の後継艦として“哨戒型”が建造された。哨戒型では各種レーダー・センサーが他タイプよりも著しく増強され、情報評価・分析システムのグレードもより高度なものが装備されている。但し、増強された哨戒用システムが非常に高価であった為、オマハ級の代替配備は無人哨戒艦である“ベル級自動通報艦”とのハイ・ロー・ミックスで進められた。建造総数は決して多くはないが、それでも地球防衛艦隊と空間護衛艦隊を含めて三〇隻以上の“哨戒型”が配備されている。

更に変わり種として、航空兵装と機動性能を一部犠牲にすることで一六インチショックカノンを連装三基搭載した“砲艦型”、逆に“防空型”からショックカノン二基を削除することで、臨検チームたる空間騎兵隊の装備・乗艦スペースと空間犯罪者の拘禁スペースを確保した“警備型”も建造されている。

さてさて、一時はどうなることかと思いましたが、年内になんとか間に合いました(笑)

“後編はとにかく長くなる”というmyジンクスそのままに、際限なく文章が伸びていきまして、今回の中編と合せて後編のボリュームは前編の2.5倍にまで達してしまいました(;´Д`A ```

後編を書くにあたり、完結編を何度も見直しましたが、今まで気付いていなかったり、意識していなかった描写が以外に沢山ありまして、新鮮でした。

特に冥王星会戦の各シーンに無理やり理屈付けしていく作業は楽しかったです。

できれば皆さまにも、久しぶりに完結編を見直していただきたいですねw

今回の主な舞台は“完結編”ということで、その前後の作品であるⅢや復活篇のテイストも一部加えてあります。

ただ、復活篇の世界観・設定は過去作の設定から突飛過ぎて好みではないので、特徴的なワードを引用しただけで、原作とは異なる自分好みの世界にしてしまいました(笑)。

この世界では、ガルマン・ガミラスはもちろん、ボラー連邦も名前を変えて健在です。

SUSをはじめとする大ウルップ星間国家連合は新興勢力としてボラー内で伸長を開始し、この後の世界で紛争の火種になっていくことでしょう。

その点、衰退著しいボラーと地球が協力して大ウルップ星間国家連合と戦うなんてシチュエーションがあっても良いかもしれませんね。

でもやっぱり、ヤマトがあの姿のまま復活する、新造されるってことは流石にないよなぁw

画期的な新技術を採用した最新鋭艦に“ヤマト”の名前が引き継がれるってのが自然な流れだと思います。

完結編以降の“我が家”世界についても、また機会を作って書いてみたいですね。

さて、次回ですが中断している“宇宙空母”の後編を仕上げたいと思います。

既に半分くらいは書けているのですが、土星圏での戦闘シーンに行き詰ってしまいまして(^_^;)

年明けの新鮮な気持ちと勢いで何とか打破したいところです。