※注記:本文章はオリジナル版『宇宙戦艦ヤマト』世界における艦艇設定を妄想したもので、『宇宙戦艦ヤマト2199』及び『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』は考慮していません。

“第二の地球探し”を目的としたグローリアスの出航はヤマトに遅れること約半月。その航路は先発のヤマトとの重複を避ける為に、天の川銀河中心方向――ペルセウス腕に沿って西方域へ進むものとされた。担当宙域の恒星密度はヤマトのそれと比べて低かったものの、初の外宇宙任務となるグローリアスに、既に豊富な経験と実績を有するヤマト程の無理はさせられないとして本進路と担当宙域が決定されている。

本探査においてグローリアスは、ヤマトに次ぐ長期間の外宇宙活動を行ったが、他の探査艦や探査船団と同じく人類が移住可能な惑星――第二の地球――を発見することは遂に叶わなかった。しかし、資源採取や中長期のテラ・ホーミングを介した植民の観点では極めて有望な惑星を探査期間中に発見しており、後の大規模開発の端緒となる功績を残している。

だが、その航宙は決して安穏としたものではなく、特に2205年2月にそれまでの友好的中立関係から一転、ヤマトがボラー連邦と交戦状態に陥って以降は、他の探査船団と同じくグローリアスも大きな試練に立たされることになる。仇敵ガルマン・ガミラス帝国と地球の極めて特異な外交関係に目をつけたボラー連邦が、各地で“探査船団狩り”を開始したからだ。

当初、グローリアスに襲い掛かってきたのは、ボラー連邦軍でも二線級の保護国軍が主であり、個艦性能や艦隊規模、何より士気の低さから大きな脅威とはならず、グローリアスは無難に自衛戦闘を繰り広げながら探査工程を消化していった。しかし8月以降、グローリアスが独行艦でありながらヤマトやアリゾナ程の強敵ではないと看破したボラー連邦軍(正規軍)第九二打撃艦隊に付け狙われ始めると、状況は一変する。

戦時編成のボラー連邦軍打撃艦隊は凡そ百隻からなる大艦隊であり、その構成艦は単独で見ればやや汎用性に欠けるものの、艦の規模と百隻という物量がそうした欠点を十分にカヴァーしていた。

第九二打撃艦隊の執拗な襲撃に対し、グローリアスも果敢に反撃し相応の損害を与えたものの、覆しようのない圧倒的戦力差から消耗と損耗を重ね、遂にグローリアスは大破航行不能、艦載機隊も半減するほどの損害を受け、地球から遥か九千光年離れたとある星系内の惑星に身を潜める他ない状況に追い詰められてしまう。

ここに至り、グローリアスも地球防衛艦隊司令部に超・長距離タキオン通信による救援を求めざるを得なくなった。しかし、実際に救援が到着するには相応の日数を要する上に、天の川銀河各地への探査船団派遣とその支援に忙殺されている地球防衛艦隊に一個打撃艦隊を撃退できるだけの救援を期待することはできないと判断したグローリアスは、単独での反撃を決意する。

乾坤一擲の反撃は、グローリアス航空団指揮官からの意見具申を基に、その準備が急速に整えられていった。作戦の根幹は、残存航空隊の総力を挙げたボラー艦隊旗艦の撃沈であり、作戦成功後、旗艦を喪って動揺しているであろう敵艦隊にグローリアスが直接攻撃をかけることで、撤退に追い込むことが企図されていた。

旗艦が撃沈されただけで敵艦隊が撤退するという予測は多くの希望的観測を含んでいたが、縦の命令系統が極めて強いボラー連邦軍であれば、その可能性は決して小さくないとして作戦発起が決断されている。

本作戦にあたっての最大の問題は、コスモ・タイガーIIとタイガー・アイの航続性能が敵艦隊の推定位置からすると著しく不足している点であった。しかし、通常仕様のコスモ・ハウンド四号機を嘗て試験運用された給油機型(通称:ハウンド・タンカー)に再改修することで解決が図られた。だが、胴体格納庫内に設置されたタンクだけでは容量が足りず、急遽製作した特製の大型増槽四本を主翼上下に設置することで辛うじて必要量のタキオン燃料を確保している。

短くも濃密な検討と議論の末に、『カテキズム』と命名された作戦計画は完成し、攻撃隊呼称も『ランカスター』に決定された。その編成は以下の通り。

指揮管制担当:ハウンド・リーダー/1機

対艦攻撃担当:ストライク・ハウンド/2機

空中給油担当:ハウンド・タンカー/1機

電子戦支援担当:タイガー・アイ/2機

直衛・攪乱担当:コスモ・タイガーII/4機

本作戦において何よりも特筆すべきは、地球防衛軍にとって過去に例のない大遠距離からの対艦攻撃任務であったこと、そして実質的に攻撃の主力を担うのがコスモ・ハウンド隊であったことだ。これは、コスモ・タイガーII隊の戦力がこれまでの戦闘で大きく減耗していたことや前述した航続性能不足に加え、コスモタイガーⅡの対艦攻撃能力ではボラー連邦の旗艦級大型戦艦を短時間で撃沈するのは不可能と判断された為だ。

作戦書への明記は避けられたものの、本作戦の骨子は敵指揮官を旗艦ごと抹殺することに他ならず(攻撃案を具申した航空隊指揮官は本作戦を『ヤマモト・ストライク』であると明言していた)、攻撃は敵指揮官に旗艦退去の暇を与えず一撃で撃沈する必要があった。そして、本目的に合致するグローリアスの航空兵装は“波動爆弾”のみであり、その運用が可能な機材もまた、コスモ・ハウンドを改造したストライク・ハウンドだけだった。

この時には既に、地球を進発した救援部隊から自らの編成と到着予定時刻が入電しており、グローリアスは返信として『カテキズム作戦』の概要と共に、本作戦への“不干渉”を救援部隊に要請していた。また、救援部隊が当該星系へ到着した際、星系内に戦隊規模以上のボラー艦隊の存在を認めた場合には、救援作戦を中止し、即座に撤退してもらいたいとも依頼していた。天の川銀河各地で活動中の探査船団の支援を担う数少ない貴重な部隊に、これ以上の危険を負わせられないというグローリアス艦長の判断であった。

グローリアスから救援部隊への通信は一方的な高指向性バースト通信であり、表向きはボラー艦隊の傍受を回避する為とされていたが、実際には通信内容について救援部隊側の意見を入れるつもりも議論するつもりもないという明確な意思表示だった。また、その通信は救援部隊が所属する太陽系外周艦隊司令部やグローリアスが所属する地球防衛艦隊司令部でも受信されている筈だが(グローリアスと救援部隊を繋いだ延長線上に太陽系がある)、両艦隊司令部共に沈黙を守っており、グローリアスからの要請は暗に受け入れられた格好だった。

そして編成と出撃準備を完了した攻撃隊――ランカスター隊――は満を持しての出撃を開始する。グローリアス乗員は総出で遠ざかっていく攻撃隊に手を振っていたものの、その姿が見えなくなるまでそうしていられるだけの余裕は彼らにも無かった。ランカスター隊の攻撃成功後、グローリアスも敵艦隊への直接攻撃を行う予定であったが、当面の応急こそ果たしていたとはいえ、要修理・不具合箇所は未だ無数にあり、時間が許す限りそれらの復旧に努めなければならなかったからだ。

電波・タキオン波を完全に封止したランカスター隊の先頭には電子戦を担当するタイガー・アイが位置し、既に判明している敵艦隊の概略方位から電子情報をリアルタイムで収集しつつ、敵艦隊の精密方位の測定を開始した。

幸い、ボラー連邦軍第一八五打撃艦隊はグローリアスの大破と搭載航空隊の壊滅を確信しており、その活動を全く隠そうとはしていなかった。盛大にタキオン波・電波・電磁波を周囲に放って捜索活動を行うボラー艦隊の位置を把握することは極めて容易で、ランカスター隊は敵艦隊の捕捉に難なく成功すると、編隊の進路を定めた。

途中、空中給油も交えた一六時間を超える長距離巡航の末に、ようやくボラー艦隊近傍にまで達した攻撃隊は、タイガー・アイのみが大きく先行、編隊主力がボラー艦隊のレーダーレンジに突入する直前を見計らい、ボラー艦の捜索用タキオンレーダーに対し最大出力でのノイズジャミングを開始した。

一方のボラー連邦第一八五打撃艦隊は、タイガー・アイのレーダー探知と直後からのECMによってようやく敵機来襲を悟ったものの、大きな混乱は生じなかった。意外さ故の驚きこそあったが、グローリアスの行動は“窮鼠”故の自暴自棄程度にしか理解されていなかったからである。

――確かに、彼らは“鼠”を追い詰めていた。しかしその鼠が、猫どころか虎すら喰い殺しかねない獰猛な鼠であったことを、この後彼らは思い知らされることになる――。

ボラー各艦は、ジャミングへの対抗措置としてセオリー通りタキオン波長を次々に変更したものの、レーダー機能は一向に回復せず、彼らの余裕は苛立ちに代わりつつあった。これまでの度重なる戦闘でボラー艦隊が使用するいずれのタキオンレーダー波長も既にグローリアスに把握されており、ボラー側のホッピング程度のECCMではジャミングを無効化できなかったのだ。

大兵力にものを言わせた正面からの大規模戦闘を本懐とするボラー艦隊は、電子戦装備や戦技においてガルマン・ガミラスはもちろん地球防衛軍に比べても見劣りする点が多々あり、それが如実に現れた格好だった。本来、基礎技術力に劣る地球側もタキオンを用いた電子戦は未だ不得手な分野であったが、直近の戦役にて、本分野では銀河列強中最強クラスのデザリアム帝国から様々な技術を盗用・奪取することに成功し、この時期にはそれら技術のリバースエンジニアリングやローカライズをある程度果たしていたことが、本戦場で極めて大きな効果を発揮していたのである。

不承不承ながらも電子戦での敗北を認めざるを得なくなったボラー艦隊は、随伴している自軍空母から遮二無二戦闘機隊を発艦させて直接的な対抗措置とするしかなかった。ボラー連邦軍の艦上戦闘機――イヴォークVI――は格納効率を第一に設計された小型機で、空母の搭載機数増大には寄与しているものの、単体性能ではコスモ・タイガーIIやガルマン・ガミラスのゼー・アドラーIIIに大きく水をあけられていたのが実情だった。だが、その点は既にボラー連邦軍自身も十分理解していた為、機数で圧倒すべく多数のイヴォークが慌しく飛行甲板を蹴り、ジャミング波の発振により自位置を暴露した小癪極まりない敵電子戦機に群がっていった。

そしてここに至り、それまでボラー艦隊のレーダーレンジ外で待機していたハウンド・リーダーが、沈黙していたタキオンレーダーの全力稼動を開始する。ハウンド・リーダーは戦術データリンクでタイガー・アイのジャミング波長をリアルタイムで把握しており、ジャミングの間隙をぬって戦域のレーダー・スイープを実行、瞬く間に第一八五打撃艦隊の編成・配置を丸裸にした。当然、その情報は攻撃隊本隊にも瞬時に伝達され、ほぼ同時にハウンド・リーダーの戦闘管制官が攻撃信号を発した。

この時、既にタイガー・アイのジャミングを隠れ蓑として、慣性航行でボラー艦隊を指呼の距離にまで捉えていた攻撃隊本隊は、赤外線探知を逃れる為に消火していたタキオン・エンジンに再点火すると、猛然と突撃を開始した。

二手に分かれた編隊は、それぞれコスモ・タイガーII二機と一機のストライク・ハウンドで構成されており、ようやく散発的な対空砲火を撃ち上げ始めたボラー艦隊を上下から挟撃するように肉薄する。大型大質量の波動爆弾は射程が極めて短い上に飛翔速度も遅く、艦隊中央部のターゲットに必中を期すには、艦隊球形陣の最深部にまで踏み込まなければならないのだ。

両編隊の先陣を切るのは選りすぐりのファイター・パイロットに操られたコスモ・タイガーII二機で、彼らは欠片の躊躇もなくボラー艦隊球形陣に飛び込むと、翼下に抱えたポッドから大量の金属片――チャフ――を放出し、艦隊外縁から中央部にまで続くチャフコリドーを作り上げた。この金属片の表面には、タキオン波すら反射する空間磁力メッキが施されており(その為、チャフとはいえ意外に高価でもある)、ノイズジャミングでは妨害困難な指向性の強い照準用タキオンレーダーでも、限定的な欺瞞・妨害が可能であった。そして、最低限の安全が確保されたチャフ回廊内を、ストライク・ハウンドがラストスパートをかけるように猛進する。

そこに至るまでの苦難を思えば、波動爆弾の発射と弾着は呆気ないものだった。四発同時発射とはいえ、三〇メートル級の機体を包んだ発射炎はささやかなものでしかなく、着弾に至るまでの時間も僅か四・二秒しかなかったからだ。

しかしその効果は絶大、いや明らかなオーバーキルであり、目標とされた第一八五打撃艦隊旗艦は直衛艦五隻を巻き込みつつ、高密度波動エネルギーの爆縮反応に特有の青白い焔の中で熔けるように消滅した。

艦隊内部に撒き散らされたチャフの影響で通信にも障害が生じていたところに飛び込んできた旗艦轟沈の急報は、それまでの威風堂々とした大艦隊を嘘のような大混乱に叩き込んだ。しかし、その混乱は狂乱に近く、恐慌に駆られた各艦が同士討ちすら伴う熾烈な対空砲火を撃ち上げ始めた。砲火は既に全力で離脱を開始していた攻撃隊をも捉え、結果的に球形陣からの離脱に成功したのは、コスモ・タイガーII一機とストライク・ハウンド二機のみであり、生き残った機の命運もまた旦夕に迫っていた。

旗艦撃沈の復讐に燃える敵戦闘機隊がそれまで追い掛け回していたタイガー・アイを放り出し、攻撃隊残余の退路を絶つべく戦術機動を開始したからである。ハウンド・リーダーによる戦闘管制とタイガー・アイの電子妨害は威力を減じつつも(この時点までにタイガー・アイ一機が失われていた)未だ健在であったが、どれほど巧妙に編隊を誘導しても、敵戦闘機の数が多すぎ、接敵を完全に回避することは最早不可能だった。しかも、これまで安全圏に位置していたハウンド・リーダーとハウンド・タンカーにもイヴォークが急接近を開始しており、これ以上の戦闘管制そのものが困難な状況に至りつつあった。

先ほどは敵旗艦撃沈に歓声を上げたハウンド・リーダー機内の若いオペレータたちも、今は打って変わった蒼白な顔で戦術データを死にもの狂いで処理し続けていた。ヴェテランの戦闘管制官だけは泰然とした態度を崩さなかったものの、その内心の緊張はオペレータたちと何ら変わりはなかった。彼らがこれから為そうとしているのは、それだけの精度を求められるだけでなく、極めて高いリスクを伴うからだ。

そしてその瞬間が――来た。

不意に漆黒の宇宙が眩い閃光を放ち、それを切り裂いてブルーグレーの巨艦――グローリアス――が出現した。そのポイントはボラー艦隊の側面であると同時に、ボラー艦隊とランカスター隊の丁度中間地点でもあった。

宇宙レヴェルでは“至近”と言っても差し支えのない位置への突然のワープアウトに、ボラー艦隊は完全に度肝を抜かれていた。安価で頑丈ながら、品質的にアバウトなところがあるボラー式波動機関では、このようなピンポイントの小ワープは絶対に不可能だったからだ。

勿論それは偶然などではない。ハウンド・アイからの精密誘導とグローリアス航海班の高い練度があってこそ初めて実現可能な芸当だった。

そしてボラー艦隊の驚愕は更に続く。グローリアスはスーパーチャージャー搭載艦だけに可能な迅速さで戦闘航行能力を瞬く間に回復させると、即座に戦闘行動を開始したからだ。

「――“虎”を放て。砲雷、撃ち方始めッ」

懸命な復旧作業で機能を回復した二基の三連装一六インチショックカノンが一斉に火を吹き、温存されていた最後の宇宙魚雷が惜しげもなく放たれる。同時に、即時待機していたコスモ・タイガーIIの残存機が飛行甲板を蹴って次々に発艦していった(彼らの任務は対艦戦闘ではなく、ランカスター隊の支援だった)。

奇襲効果が最大の戦力倍増要素となり、ボラー艦隊の側面第一列が瞬く間に崩れた。その後列も前列の崩壊の煽りを受けて見る間に壊乱していく。両者の火力と“勢い”にはそれほどまでの差があった。

過去の戦訓に基づき開発された次世代戦艦用の射撃管制システムと砲安定装置(スタビライザー)に支えられた一六インチショックカノンの命中率は、フェーベ沖の第二ラウンドやカッシーニの殲滅戦時と比べても桁違いに高かった。残念ながら波動カートリッジ弾は既に射耗していた為、通常砲撃のみであったが、比較的距離が近いこともあって、ボラー艦艇は艦種の区別なくあっさりと主装甲を抜かれていた。

その瞬間のグローリアスは正に“戦艦”だった。その火力は、嘗て彼女の祖先たちが海洋における最強の存在として君臨した頃と同様に圧倒的であり、防御においても、正面火力に比して遥かに貧弱なボラー艦隊の側方火力など歯牙にもかけなかった。

だが――それでもボラー艦隊は退かなかった。既に次席指揮官への指揮権継承を完了しているのだろう。艦隊が徐々に態勢を立て直しつつあるのは、各艦が姿勢変更を開始し、グローリアスに艦首を向けつつあることでも明らかだった。

そして一度状況が固定されてしまえば、多勢に無勢という冷徹極まりない現実は緒戦の奮戦のみでは覆しようがなかった。元々、グローリアスの各部機能は懸命な応急作業によってようやく維持されている危ういものであり、戦闘が長引くにつれ機能維持に支障が出始めたのだ。更に、遅まきながらボラー艦隊が陣形を変更し、グローリアスを正面に捉えると、彼女に指向される砲火は一挙に数倍化した。

グローリアスはワープアウト時点から艦首をボラー艦隊に指向することで投影面積を最小にしていたが、それでも相次ぐ被弾を避けられない。そして、参戦以前に冗長性を食い潰していたダメージコントロールは僅かな時間で限界を超え、グローリアスの各部は強制的な沈黙を強いられた。

堪らず、一部の幹部乗員は艦長に拡散波動砲の使用を具申したが、既に満身創痍の艦は、波動砲発射態勢の完成までとても保たないとして艦長は言下にこれを却下していた(他艦の支援が一切期待できない状況での波動砲使用の自由度は決して高くはない)。

数の猛威という純粋で凶悪な現実が孤軍奮闘を続けるグローリアスを万力のように押し潰しつつあった。それでも、第二砲塔と第一艦橋だけは被弾を免れており、未だ懸命な砲撃を続けていた。しかし、その間隔は刻一刻と大きくなっており、それが完全に途絶えた時がグローリアスの終焉となることは最早誰の目にも明らかだった。そしてその瞬間は――ほぼ確実に現出するであろう未来の情景だった。

そして同時刻、ランカスター隊残余の命運も尽きつつあった。

グローリアスから新たに発艦した機体も合せ、合計六機のコスモ・タイガーIIは懸命にストライク・ハウンドを離脱させようとしていたが、既に五〇機以上が滞空しているイヴォークVIの前では焼け石に水という観が強かった。ストライク・ハウンド自身も緊密な編隊を維持したまま間断なく防御砲火を四方へ撃ち放ち、高濃縮タキオンをエネルギー源とする強固なエネルギーシールドで耐久を図っていたが、そのシールドも遂に耐圧限界に達し、被弾が相次いだ。

そして三号機のエンジンが火を噴いたのは、奇しくもグローリアスの第二砲塔が爆砕したのとほぼ同時だった。

万事休す――グローリアス全乗員がそう観念した瞬間、突如として無防備に晒されたボラー艦隊の側背で砲火が煌めき、一どきに三隻のボラー艦が炎に包まれた。未だ凡そ八〇隻が健在のボラー艦隊にとって、物理的な損害は決して大きくはなかったが、精神面でのダメージは笑って済ませられるようなものではなかった。

ランカスター隊による航空攻撃、グローリアスの直接攻撃に続く三度目の奇襲、しかも未だ継続中の電子妨害によって規模も所在も不明な敵から向けられた砲火は、ボラー艦隊に無視できない“事実”を告げていたからだ。

その砲火は、一発あたりの威力はそれほど大きなものではなかったが、とにかく手数が多く、グローリアスの戦艦級艦艇ですら一撃で大破させてしまう一六インチショックカノンとは全く趣が異なっていた。つまり規模は小さいながらも敵の新手――援軍――が現れたのだ。

――我、第一三戦隊。遅参ヲ謝ス――

その電文が伝えられた瞬間、奇跡的に被弾を免れていたグローリアスの第一艦橋内は爆発的な歓声に包まれた。老練なグローリアス艦長だけは即座に状況を理解し、冷静さを保っていたが、続く電文には苦笑するしかなかった。

――我、受信装置不調ニ付キ、返信不要――

ボラー艦隊は新手の敵に正対すべく再度陣形の変更を図ったが、指揮系統と通信が混乱したその動きはあまりも鈍重だった。そこに、絶妙極まりないタイミングで殺到した十本以上の宇宙魚雷が一斉に炸裂、連鎖的に発生した巨大な青白い閃光は比較的ゆっくりとした爆速ながら広く厚く拡大し、驚くべきことに二〇隻以上のボラー艦艇を次々に呑み込んで跡形もなく消し去った――地球防衛艦隊宙雷戦隊が新たな決戦兵器として配備を開始した『波動魚雷』の威力だ。

そしてこの瞬間、ボラー艦隊次席指揮官の戦意は完全に潰えた。短時間に艦隊旗艦と当初戦力の凡そ四割を失ったボラー艦隊は、狼狽と混乱が如実に表れた牽制砲撃を放ちつつ戦闘機隊を急速収容すると、次々にワープドライブで戦域から離脱していった。

後に残されたのは、辛うじて生き残ることに成功した傷だらけのランカスター隊残余とグローリアス、そして遥々九千光年彼方からやってきた援軍――地球防衛艦隊太陽系外周艦隊所属 独立第一三戦隊――のみであった。

――刻は数日前にさかのぼる。

オマハ級哨戒巡洋艦二隻、アルジェリー級宇宙巡洋艦二隻から成る独立第一三戦隊は連続ワープにワープを重ね、グローリアスが潜伏する星系への航路を急いでいた。

護衛対象である各一隻の高速補給艦と工作艦も含め、全艦がスーパーチャージャーを有する第三世代波動エンジン搭載艦であり、極めて高い戦略機動性能を誇る高速支援部隊だ。部隊は既に同じ編制で探査船団への補給・支援任務を複数回実施しており、その行動には一切の無駄がなかった。

しかし、当初は比較的順調に推移していた航宙計画は、道半ばで大きな混乱に見舞われてしまう。その理由は言うまでもなく、グローリアスが報せてきた『カテキズム作戦』と作戦への不干渉要請であった。

確かにその要請は、早急に移住先となる星を探し出さなければならない現在の地球にとって、大戦略的には肯定せざるを得ず、実際、太陽系外周艦隊司令部及び地球防衛艦隊司令部も事実上それを黙認していた。

しかし、第一三戦隊司令(当時としては珍しく女性だった)は、カテキズム作戦の概要とグローリアス及び航空隊の状況、更にはボラー艦隊の推定戦力から、本作戦の成功確率は極めて低いと判断した。

ガミラス戦役中盤まで優秀なファイター・パイロットとしても鳴らした一三戦隊司令(本人のみは未だ現役だと強く主張していたが)の目から見て、確かにグローリアス航空隊が奇襲に成功すれば、ボラー艦隊旗艦の撃沈を果たす可能性は高かった。そして、グローリアス自身も空間打撃戦でボラー艦隊に大きな損害を与え得るだけの能力を有していた。

しかし――仮に全てが想定通りに運んだとしても、ボラー艦隊の戦意をへし折り、撤退を促すには、それでも尚、戦力が不足していると考えられた。そして今、その不足戦力を埋められる存在は彼女ら一三戦隊しかなかった。

幸い、グローリアスからの要請はあくまで“要請”でしかなく、“命令”ではなかった。その点、グローリアスと一三戦隊が属する艦隊司令部がそれぞれ沈黙を守っていたのも、この際好都合だったと言えるだろう(尤も、一三戦隊司令自身は『体良く下駄を預けられた』と皮肉げにこぼしていたというが)。

しかし、一度方針が決まれば一三戦隊の行動は早かった。一度のワープ距離は可能な限り延伸され、逆にワープ間隔は限界まで縮められた。その努力の執拗さは、戦隊各艦の機関科から半ば悲鳴ともクレームともつかない意見具申が次々に寄せられたほどだった。そうでなくとも、一三戦隊各艦は昨今の酷使によって機関が疲労しており、技術本部から最大発揮出力も含めた運用制限がかけられていた。これまでの航宙ですら、昼夜を問わない機関科員の献身的な調整で常用出力を維持しているような有様だったからだ。

しかし、それほどの努力を行っても尚、救援が間に合うかどうかは、作戦タイムテーブル的に微妙な状況であった(元々、グローリアスの作戦発起は一三戦隊が間に合わないタイミングを選んでおり、それも当然だった)。

また時間的要素以外にも問題があった。

第一三戦隊の戦力は前述した通り巡洋艦四隻に過ぎず、護衛対象である工作艦と補給艦の存在を考えれば、最低一隻はその直衛に充てなければならなかった。つまり、グローリアスの救援と言っても、実際に戦闘局面に投入できる戦力は僅か三隻の巡洋艦のみであり、ボラー艦隊が本気で反撃に転じれば、一瞬で揉み潰されてしまいかねない弱小な戦力でしかなかったのである。

そんな僅かな戦力で戦局を決定的に覆すには、ボラー艦隊の編成と配置(陣形)の情報は絶対に必要だった。しかし、グローリアスからの通信にはボラー艦隊の具体的な編成や隊形、更には詳細な所在も示されておらず、これでは作戦の立てようがなかった。

やむを得ず、一三戦隊はグローリアス潜伏星系の外縁部に到達したところで全力でセンシングにあたり、ボラー艦隊の所在と編成を確認することとした。戦力面で絶対的に劣勢な一三戦隊としては、自らの存在と所在を秘匿する為に、索敵はパッシブのみで済ませたいところであったが、短時間に精度の高い情報を得るには、アクティブセンシングの併用もやむを得ないと判断されたからだ。

しかし、一三戦隊が星系外縁部に到達し、センシングを開始する直前、思いがけない幸運が訪れる。グローリアス艦載機からのものと思われるデータ通信を、アルジェリー級哨戒巡洋艦の鋭敏なセンサーが捉えたのだ。その内容は、一三戦隊が喉から手が出るほどに欲していたボラー艦隊の所在と隊形の情報であり、所在データについては二隻のアルジェリー級による三角測定の結果、データ通信の発信地点とほぼ同座標であることが確認された。

状況からして一三戦隊が受信したのは、グローリアス艦載機が母艦をボラー艦隊近傍へ誘導する為の精密データと判断した戦隊司令は、本データに基づき自らも小ワープによる奇襲攻撃を決断する。

しかし、一三戦隊は連続ワープを完了したばかりであり、短距離とはいえ再度のワープ実施には機関点検の為のインターバルが必要だった。一三戦隊司令部ではその間を利用して、戦術状況の再確認とワープ後の戦術展開が議論された。

その際、ボラー艦隊の布陣データを目にした砲術士官が思わず――波動砲が使えれば――と口惜しげに呻いたとされる程、ボラー艦隊の陣形には大きな隙があった。元々、指向火力の大半が艦首方向に固定されているボラー艦艇は複数方位からの同時攻撃に弱く、艦隊戦では通常、他方位からの攻撃に備えてある程度の予備戦力を後方に待機させていることが多かった。地球はもちろん、ガルマン・ガミラスと比較しても大きな艦隊規模が、そうした戦力配置と運用を許容しているのである。

しかし今、ボラー艦隊は余程の混乱に見舞われているのか、後方に警戒部隊や予備戦力と思しき艦は置かれておらず、その注意は全て前方に向けられていた。もしも今、一三戦隊がボラー艦隊の後方至近にワープアウトし、拡散波動砲による戦隊統制射撃を実施すれば、僅か三隻の巡洋艦であっても、未だ百隻近い戦力を有する敵艦隊の大部分を一撃で殲滅することも可能と思われた。

しかし――それがどれほど有効な戦術であったとしても、この時、一三戦隊各艦は波動砲発射が不可能な状況であった。

デザリアム帝国本星遠征時、危険なピケット任務を多数遂行した点が高く評価され、一三戦隊各艦は同クラスの艦の中では最も早期に波動エンジンへのスーパーチャージャー増設改装が施された。各艦の戦列復帰は太陽危機発生から三ヵ月後のことで、もう一ヶ月復帰が早ければ一三戦隊にも探査船・調査船が組み込まれ、探査船団を編成していたであろう。しかしこの時点で、外洋(外宇宙)航行可能なその種の艦船が払底していたことから、戦隊には別の任務が与えられた――既に活動中の探査船団に対する補給支援任務である。

太陽系から数千光年隔てた宙域で活動中の探査艦・探査船団への支援をスピーディーに行うには、連続ワープが可能な第三世代波動エンジン搭載艦で、且つ突発・緊急の出撃に際しても立ち上がりの良い中型艦が最適であった。しかし、既存巡洋艦の近代改装が未だ端緒についたばかりのこの時期、本条件に適合する部隊は第一三戦隊以外になかったのである。

結果的にこの采配は的を射て、一三戦隊はボラー艦隊からの攻撃や、様々な宇宙災害との遭遇で支援が必要となった探査船団の救援に、文字通り天の川銀河内を東奔西走することになる(この際、一三戦隊の所属もこれまでの内惑星艦隊から外周艦隊へ変更となっている)。

だが、第二の地球発見後に必要となる移民船の大量建造の煽りを受け、既存艦艇へのスーパーチャージャー増設改装は遅々として進まず、結果的に一三戦隊への負担だけが大きく増す結果にもなっていた。度重なる連続ワープによる機関への負荷を考えれば、既に徹底的なオーバーホールが必要な時期であったが、短期間で実施可能な消耗部品の交換だけで辛うじて運用が維持されているような状況であった。

結果、定格出力以内で実施するワープはともかく、波動エンジンの出力を一時的であれ一二〇パーセントの過負荷状態にまで至らしめる必要のある波動砲は、次回のドック入り――オーバーホール完了――まで使用不可を厳重に言い渡されており、一三戦隊各艦は実質的に波動砲の使用が不可能な状態だったのである。

結果、第一三戦隊は出撃直前になって急遽搭載された新兵器――波動魚雷――の全力使用を決意する。各艦に四発ずつ配備された本魚雷の弾頭に封入された波動エネルギー量は、アンドロメダ級戦略指揮戦艦の二〇インチ砲用波動カートリッジ弾に相当し、一二発分ともなれば、その威力は巡洋艦クラスの波動砲にも匹敵した。

当時、波動魚雷は宙雷戦隊を中心に配備が急ピッチで進められていたものの、生産能力の限界から宙雷戦隊ですら未だ充足率は五〇パーセントを満たしていなかった。本来、一三戦隊への配備も宙雷戦隊配備完了後の予定であったが、当時の地球防衛艦隊司令長官の鶴の一声により急遽搭載が決定されたのである。

だが、本戦場において“間に合った新兵器”となった波動魚雷にも問題はあった。

いくらステルス化されているとはいえ、波動魚雷はその図体と飛翔速度故に砲火やミサイルによるハードキルが比較的容易であり、大遠距離から及び腰で発射したのでは阻止される恐れがあったのだ。

波動魚雷の存在をぎりぎりまで秘匿すべく、発射は各艦からの電磁推進射出とされ、存在を自ら暴露することになる魚雷のロケットモーター点火は最終段階まで控えられた。更にこれと前後して、一三戦隊はボラー艦隊を遠距離砲戦で攪乱し、波動魚雷の到達確率を一パーセントでも向上させるべく努力を払った。

結果的にこれらの努力も奏功し、隠密発射された波動魚雷はボラー艦隊の陣形変更途中という最良のタイミングで着弾を果たし、一挙に二〇隻以上の敵艦を撃沈破する大戦果を達成したのである――。

ボラー艦隊の完全撤退を確認した後、一三戦隊はようやくグローリアスとのランデヴーを果たした。

直接交信に先立ち、グローリアスは二通の電文を一三戦隊旗艦に送ったとされる。

――貴隊ノ適切ナル支援二ヨリ、我ノ損害ヲ最小ニ留メル事ヲ得タリ。之ニ深ク感謝ス――

――追伸。貴艦ノ通信機修理ハ我等ニ任サレ度――

最初の通信は、防衛艦隊司令部や外周艦隊司令部でも受信できるよう広域タキオン通信で行われた。これに対し、二通目は一三戦隊のみ受信可能なレーザー発光通信であり、その記録はあえて航海日誌にも残されなかった。

全ては、何かと派手な活躍が目立つ一三戦隊とその司令に対するグローリアス艦長なりの配慮であったが、それでも尚、戦隊の行動は後に地球防衛艦隊司令部の一部参謀から問題視されることになる。

その参謀の主張によれば、一三戦隊司令は功名に逸るあまり、司令部からの命令を拡大解釈し、グローリアスの要請を無視して強引に戦闘へ介入、戦隊とグローリアスの双方を無用な危険に晒した、ということになる。つまり、グローリアスは単独で危地を脱することが可能であり、一三戦隊は本来グローリアスに帰すべき戦果を横取りした――との主張であった。

現実を知る者にとってはあまりに荒唐無稽で馬鹿げた主張であったが、この主張に対し意外なほど賛同者が現れたのも事実だった。その理由は、グローリアスと一三戦隊の所属に一因があった。

グローリアスが地球防衛艦隊司令部の直轄艦であったのに対し、一三戦隊は太陽系外周艦隊の所属であり、同じ『艦隊』を名乗ってはいても、命令系統においても“格”においても地球防衛艦隊司令部は明らかに上位の存在であった。その上位組織に所属する艦が下位組織の部隊に助けられたという事実は甚だ具合が悪い――そう考える料簡の狭い人間が、当時の防衛艦隊司令部の少壮士官を中心に多く見られたのである。

その中心的存在である司令部参謀は、第一三戦隊司令とは宇宙戦士訓練学校同期であったが、普段から“そり”が合わないことも甚だしい間柄だったという。だが、彼が防衛艦隊より更に上部組織の防衛軍内部でそれなりの政治力を持ち合わせていたこと、何かと派手な活躍を示す一三戦隊に対し嫉妬にも似た思いを抱いていた高級士官が少なからず存在したことから、通常であればどうということはない問題の筈が、査問会の開催を視野に入れた予備調査にまで発展してしまう(防衛軍長官と防衛艦隊司令長官はいずれも調査に反対していたが、組織上完璧な手順で訴追を進められては、長官といえども一蹴はできなかった)。

件の参謀にしてみれば、普段から素行上の問題が指摘されることの多い一三戦隊であれば、叩けば幾らでも埃が出ると考えていた節があり、予備調査開始の段階で既に査問会開催を確信していたようだ。そして、参謀が予備調査対象者として指名したのが、第一三戦隊旗艦副長であった。問題児揃いとして知られる一三戦隊幹部の中では、数少ない“まとも”で“常識的”な人物と目されており、防衛艦隊司令部の権威をバックに多少の揺さぶりと“餌”を与えてやれば、こちら側への寝返りすら期待できると考えられていた。

だが――事情聴取の為に防衛艦隊司令部に召喚された一三戦隊旗艦副長は参謀の予想に反し、居並ぶ高級士官たちの前でも全く動じることなく、地球防衛軍士官たる者かくあるべしという態度と口調で以下のように言い放った。

『彼我の戦力差と命令系統を考えれば、グローリアスが我が隊に作戦参加要請を出さないのは自明でありました。然しながら、戦隊が受領した命令は“グローリアス救援”であり、その最大の障害であるボラー艦隊の排除は当然、命令の範疇に含まれると判断致します。

もちろん、戦隊がボラー艦隊の直接排除に動くことで、戦隊に危険が及ぶ可能性はありました。しかし、完全編成のボラー連邦軍一個艦隊に追い詰められた友軍を僅か一個戦隊で救援せよという無茶な――失礼、命令を受領した時点で、戦隊は危険を避け得ないと、小官を含めた戦隊総員、十分に理解しておりました。

正直申しまして、小官には参謀が何を問題視しておられるのか、全く理解できません。

まさか防衛艦隊司令部は、外周艦隊司令部を通じて我が隊に命じられた任務は、一切の危険を冒すことなく達成可能だったと判断しておられるのでしょうか?非才故、小官にはどのような戦策と戦術で臨めば、それが達成可能であったのか、現在に至るも皆目見当がつきません。

それとも、隊の安全を優先しグローリアスを見殺しにするべきだったとでも――(大きな咳払いと発言をとがめる複数の声。暫しの間)――申し訳ありません、言葉が過ぎました。しかし一三戦隊の戦場到着が、グローリアスが実質的な戦闘能力を喪失した直後であったことは、我が隊とグローリアスより提出済みの戦闘詳報を参照いただければ明らかです。

よって小官としましては、作戦目的を損害皆無にて達成された一三戦隊司令の御判断は時勢・時局に即した見事なものであり、その妥当性に一点の曇りもないことを確信しております』

一三戦隊一の常識人、且つ経験豊富な中級指揮官としても知られた旗艦副長の言葉には十分以上の説得力があり、鼻息の荒い批判者たちを軒並み沈黙させた。

数日後、顛末を耳にした戦隊司令から礼を述べられた副長は、『こんなのは私の柄じゃありませんよ。次は、司令ご自身でお願いします』と破顔一笑したという。

しかし、本件で上層部の一部から恨みを買ったことが一つの契機となり、件の副長は後に現役を退くことになる――。

満身創痍のランカスター隊とグローリアスと合流した一三戦隊は、撃墜機乗員及びボラー艦隊漂流者をできるだけ収容した後、安全確保のために近傍の別星系へ一先ず移動し、グローリアスの修理と補給を行った。太陽系から持ち込まれた補給物資にはコスモ・タイガーIIの補充機はもちろん搭乗員まで含まれており、壊滅状態だった航空団もこれを機に再建されている。

十日後、ようやく修復叶ったグローリアスは引き続き惑星探査任務に就き、一三戦隊は太陽系への帰還進路を取った。この際、一三戦隊にはグローリアスが独自に行ってきたコスモ・ハウンドの改良資料やランカスター隊の戦闘詳報が引き渡されており、それらは太陽危機終了後に改めて詳細な分析と評価が行われた。

その過程で、(やはりと言うべきか)波動爆弾とコスモ・ハウンドの組み合わせが航空隊関係者から大きな注目を集めた。地球防衛軍航空隊が対艦攻撃力不足に悩まされてきたのは前章でも述べた通りだが、太陽危機により新たな仮想敵国となったボラー連邦軍艦艇は過去の交戦国艦艇よりも相対的に大型であり、主力機であるコスモ・タイガーIIの対艦攻撃力不足は一層深刻化したと捉えられていたのである。

そうした状況において、波動爆弾とコスモ・ハウンドが、その有力な解決策となり得ると考えられたのは最早必然だった。

波動爆弾をフル装備した過荷重状態でも護衛のコスモ・タイガーIIを振り切りかねない大加速力と、パルスレーザー程度は歯牙にもかけない強靭なエネルギーシールドは、高い損耗率が予想される対艦攻撃任務においても本機に高い生存性と攻撃成功確率を約していた。

特に、初陣であるデザリアム戦役当時から、十分な艦載機搭載能力を持ちながら対艦攻撃能力が不足するというジレンマに悩まされ続けてきたキエフ級戦闘空母では、コスモ・ハウンドと波動爆弾の正式採用が強く望まれていた(実際、複数のキエフ級艦長から早期のコスモ・ハウンド配備を求める上申書が提出されている)。しかし、一線部隊からの期待とは裏腹に、航空本部での正式化の動きは遅々として進まなかった。

問題は、やはりコスモ・ハウンドの出自に起因した生産性の悪さと高コストにあった。本機のタキオン・エンジンは、高濃縮タキオンを用いたワープすら可能なフルスペックの波動エンジンとして開発された機関をほぼそのまま流用しており、その構造や主要部材はオミットされた濃縮機構を除けば艦艇用そのものだった。しかも、本機関は可能な限りの小型化を達成する為に巧緻且つ繊細な機構を各部に採用したことで、航空機用より遥かに高コストとなる艦艇用機関と比較してすらコストパフォーマンスが悪すぎた。とてもではないが、航空機用エンジンとして大量生産するなど予算的に不可能であった。

航空本部では代替案として、一般的な低濃縮タキオンを燃料としたタキオン・エンジンに換装しての性能試験を行ったが、速度・ペイロード・防御力のいずれにおいても凡庸な性能しか発揮することができず、カテキズム作戦を再現した対艦攻撃シミュレーションの結果も散々だった。

計十回実施されたシミュレーションにおいて、エンジンを換装したコスモ・ハウンド(ストライク・ハウンド仕様)は一度として波動爆弾の射点に到達できず、悉く対空砲火によって撃墜されてしまったのである。

そうした結果もあって、コスモ・ハウンド正式化への動きは完全に行き詰まってしまう。

だが、風雲急を告げる周辺環境はそうした停滞を許さなかった。太陽危機後の2207年に発生したディンギル戦役において、地球防衛艦隊がまたしても大きな損害を受けた結果、未だ豊富な陣容と戦力を有する戦闘空母群の対艦攻撃能力向上を、防衛艦隊はもちろん防衛軍、政府からも強く求められたからである。

これに対して、航空本部は可及的速やかに二つの方針を決定するに至った。

一つは、大質量・大威力の対艦攻撃兵器を多数搭載可能な新・大型攻撃機開発計画(通称:A-X計画)の実働、そしてもう一つが、A-X配備までの“繋ぎ”としてのコスモ・ハウンドの追加生産であった。

生産は正式採用を受けての量産配備ではなく、あくまで技術検証を目的とした『増加試作』の名目で実施されており、一度は不採用を決定した航空本部の面子とプライドも透けて見える。2207年以降、前述した防衛軍内外の事情も重なって航空隊関連予算は大幅に増額されており、こうした方針の決定が可能となったものの、ほぼ小型艦艇並みの価格となるコスモ・ハウンドの本格量産まではさすがに不可能で、生産は限定的なものに止まった。

具体的には、太陽危機時に製造された第一次増加試作機の生き残り八機に新規製造分(第二次増加試作機)二四機が加わり、三二機が当面の在籍機数となる。八隻の戦闘空母とグローリアスには各三機のコスモ・ハウンドが配備され、通常はその内の二機がストライク・ハウンド仕様、一機がハウンド・リーダー仕様として運用された。

追加生産された機体も含めた配備完結は2209年となったが、配備部隊は少なくともこの倍の機数の配備を求めていた。しかし前年末、新型弾頭『波動融合弾頭』開発成功の報がもたらされたことで、コスモ・ハウンドの追加配備どころか、進行しつつあった“A-X”計画まで急速に勢いを失ってしまう。

波動エネルギーに二重銀河由来の波動融合物質(通称:D物質)を反応させるこの新型弾頭は、波動エネルギー単独での爆縮時と比べて、より小スケールでの反応が可能であり、弾頭の大幅な小型化が可能となった。その事実は、コスモ・タイガーIIなどの既存の小型艦載機であっても、波動爆弾クラスの破壊力を有する対艦誘導弾が装備可能になったということを意味しており、攻撃機型のコスモ・ハウンドや開発中のA-Xの存在理由を真っ向から否定するものだったからだ。

D物質の取り扱いの難しさから、その後の開発は酷く難航したものの(実験艦の爆沈事件すら発生している)、2210年には実用化と量産に成功し、波動融合弾は地球防衛軍航空隊の決戦兵器としての地位を確立するに至るのである。

その代償として、新型攻撃機計画は無期限の開発凍結(実質的には中止)となったが、コスモ・ハウンドにはまた別の運命が用意されていた。

空母航空団のみならず基地航空隊においても、輸送や連絡、哨戒、空中給油用に中型汎用機のニーズは常に一定以上存在しており、航空本部はこの用途にタキオン・エンジンを低濃縮タキオン燃料用に換装した“廉価版”コスモ・ハウンドの生産配備を決定したからだ。過去のテスト時に証明された通り、その性能は悪く言えば凡庸そのものであったが、後方任務に限定すれば全く問題なく、ネックだった製造コストや生産性の悪さも十分許容可能な範囲に収まっていた。このタキオン・エンジン換装型コスモ・ハウンドは2210年に『一〇式多目的空間戦術機二一型』として正式採用され、最終的な生産機数が五百機を越えるベストセラーとなった。

一線部隊ではこの正式採用型を『ハウンドB』、それ以前に配備されたオリジナルの増加試作機群を『ハウンドA』若しくは、より敬意を込めて『レガシー・ハウンド』と呼ぶのが通例となっている。

これらレガシー・ハウンドは運用・維持コストの高さという問題こそあったものの、いざという場合のディープ・ストライカー(強襲突破による敵中核の殲滅戦力)としての役割が期待され、その後も戦闘空母群とグローリアスへの配備が継続された(合せて、本機用の大型波動融合弾も配備されている)。その運用は、新開発の小型波動魚雷を最大二四発搭載可能な『カイリュウ級突撃宙雷艇』が配備される2220年代まで続くことになる。

太陽危機後もグローリアスは長距離用特務艦の地位を維持し続けた。この頃には、『星系間護衛艦艇調達助成制度』に基づき建造された各国の護衛戦艦・護衛巡洋艦が多数就役し、防衛艦隊でも戦後第二世代量産艦群であるローマ級主力戦艦、アムステルダム級戦闘巡洋艦の配備や第一世代艦艇の近代改装が進捗していたが、グローリアスの価値は未だ失われていなかった。

ボロディノ級をベースとするグローリアスは、最新鋭のローマ級等と比べれば砲力では劣るものの、艦載能力は大きく凌駕しており、補給や支援に乏しい外宇宙での単独任務においては、砲雷を中心とした空間打撃戦よりも航空戦を主体とした方が生存性において有利であることが、太陽危機時の各国探査船団の戦訓から証明されていたからだ。もちろんそれは、艦に降りかかったリスクを艦載機隊に分配した結果とも言えるが、友軍からの支援が殆ど期待できない外宇宙単独任務においてはそれも致し方なしとして理解されている。

2207年の『赤色銀河交差事件』においても、グローリアスは激変した宇宙環境の調査に派遣されており、ディンギル戦役勃発時はボラー連邦勢力圏外縁部にて活動中であった。こうした調査派遣にはグローリアスのみならず、長期の外宇宙作戦行動能力に秀でた戦後第二世代艦を多数有する太陽系外周艦隊が総動員され、既知恒星系や開拓済みの空間航路の調査が積極的に行われていた(ヤマトのガルマン・ガミラス本星への派遣もその一環だった)。だが銀河交差直後のこの時期、天の川銀河中心方面は頻発した恒星や惑星衝突の影響で極めて過酷な空間状況が各地に現出しており、多くの派遣艦が長距離通信は勿論、自位置の確認すら困難な状況に置かれていた。

それが災いし、ディンギル戦役勃発時、地球防衛艦隊の主力たる太陽系外周艦隊はまとまった戦力を太陽系内に残置しておらず、更に派遣艦を呼び戻そうにも、天の川銀河中心方向への長距離通信状況は最悪で、それも思うに任せなかった。なまじスーパーチャージャーによる連続ワープが可能となったことで、危急の際にも艦をすぐに呼び戻せるという油断と慢心が招いた事態だった。

結果、開戦と同時に大規模な奇襲攻撃を太陽系各地で敢行したディンギル帝国軍機動部隊は、主力を欠く地球防衛艦隊を各個撃破することに成功する。グローリアスや外周艦隊の大半は戦局に殆ど寄与することができず、ようやく地球の事態に気がついたそれらが急ぎ太陽系へ帰投した時には、ヤマトはアクエリアスの水柱の中に姿を消し、その元凶となった回遊惑星も彼方へ飛び去った後だった――。

グローリアスにとって大きな悔恨が残る結果となったディンギル戦役は戦後、彼女に戦訓を反映した新たな任務を課すことになった――強固に防御された敵根拠地への強襲揚陸任務である。

ディンギル戦役おける都市衛星ウルク攻防戦は、地球防衛艦隊にとっては二度目の宇宙要塞強襲戦であり、その戦闘は一度目と同様に熾烈極まりないものだった。都市衛星上に強行着陸したヤマトはディンギル帝国軍近衛兵団に所属する機械化騎兵及び空中騎兵各一個大隊の強襲を受けて危機に陥ったものの、辛うじてこれを撃退、逆にコスモ・タイガーII隊を中心としたヤマト特別陸戦隊は都市衛星のコントロール機構が集中する“神殿”へと突入し、これを制圧した。しかし、間一髪のところでアクエリアスに最後のワープを許してしまう。そしてこれが直接的な原因となって、地球は過去何度となく人類を救う役割を果たした栄光の艦――宇宙戦艦ヤマト――を失ってしまうのである。

その衝撃は政府、防衛軍、市民を問わず極めて大きなものであり、そのショックの裏返しとして地球防衛軍は大きな批判に晒された。

ガトランティス戦役における都市帝国への強襲上陸作戦が三座型コスモ・タイガーIIを用いて実行されたことはあまりに有名であったが、それは絶体絶命の状況下、ぎりぎりの機材と人員で困難な任務を達成したという一種の“美談”であった。しかし、ガトランティス戦役から五年以上が経過しても尚、それと同レヴェルの、稚拙とも言える上陸作戦しか実行できなかった(しかもアクエリアスのワープ阻止に失敗し、ヤマトを失うことになった)地球防衛艦隊に批判が集中したのである。

もちろん、そうした批判は後付の感情論に近いものがあり、状況も違えば環境も異なる二つの上陸作戦を単純に比較することにこそ無理があったが、一部は正鵠を射ている部分もあった――強襲揚陸戦力の不在である。

ガトランティス戦役の経過(都市帝国攻防戦や第一一番惑星奪還戦)を考えれば、たとえ純然たる星系防衛組織を標榜していようとも強襲揚陸任務に対応した最小限の戦備は必須の筈だった。揚陸機材こそガトランティス戦役以来の空間装甲揚陸艇『コスモ・ベアー』やコスモ・ハウンドが存在したが、それらを有機的且つ集中的に運用可能なプラットホームはほぼ皆無という状態が長く続いていたのである。もちろん、グローリアスやキエフ級であれば、スペック的にはそうした任務にも十分堪えられるが、防空と近接航空支援に特化したこれらの空母群は自らの任務に強襲揚陸作戦を全く想定していなかった(その余裕がなかったとも言えるが)。

軍隊組織における作戦能力とは、ハードウェアが対応していてもソフトウェアが対応していなければ実施不可能というのが常識であり、地球防衛艦隊もその例外ではなかった。その結果、遊軍扱いのグローリアスにまたしても白羽の矢が立ち、強襲揚陸戦術とドクトリンの構築が(遅ればせながらではあったが)行われた。本来ならば艦の規模的により大きな余裕を持つキエフ級が適任であったが、同級は当時強襲揚陸能力以上に強く求められていた対艦攻撃能力向上に専念させるという判断が下されていた為、グローリアスが指定されたという経緯がある。

最終的にグローリアスを用いて構築された強襲揚陸戦術は、コスモ・タイガーII二個小隊を護衛としつつ、重装甲服装備の空間重騎兵一個中隊(約一〇〇名)を五機のハウンドBで急速揚陸するというものであった。もちろん揚陸直前にはグローリアスのショックカノンによる艦砲射撃も実施される。

もちろん、いくら主力戦車並みの戦闘実力を誇る〇六式空間重装甲服装備の最精鋭とはいえ、僅か百名では継続的な敵拠点制圧は現実的に不可能だ。しかし、彼らの装備と戦術は“突入”“破壊”に特化しており、外部からは攻撃困難な目標を内部から破壊、短時間で撤収することがその任務とされていた。

そうした極端な部隊運用は選択可能な戦術にあまりにも幅がなく、現実的な作戦遂行能力に疑問を呈する向きもあった。しかし、過去の地球防衛軍による敵機動要塞への強襲上陸は二度共“破壊”を目的としていたことを思えば、最低限の合理性は有していると考えられた。

さすがに千以上の単位での強襲揚陸を直接可能とする戦備――所謂“強襲揚陸艦”――は時期尚早、過剰装備として具体化されることはなかったものの、一度グローリアスを用いて戦備・戦術・運用を確立さえしてしまえば、いざという場合は戦闘空母群を総動員することで、千の単位で機械化兵団を強襲揚陸させることも(現実性はともかく)物理的には可能だった。

グローリアスに強襲揚陸能力を付与する上で唯一問題となったのは、支援部隊も含め多数が乗艦することになる空間騎兵及びその装備を収容するスペースの確保であった。しかし、改装に改装を重ねたグローリアス艦内に最早その余地はなく、窮余の策として強襲揚陸任務時には格納庫内に特設の居住コンテナを設置して収容することとされた。但し、この場合は格納庫内に機体を収容することができず、コスモ・タイガーやコスモ・ハウンドは全て露天繋止で搭載する。当然、このような方法では、長期航宙は現実的に困難である為、機体と空間騎兵の移乗・搬入は任務直前に他艦から行われることが定められた。

結果的に、四半世紀以上に及んだグローリアスの現役期間において、空間騎兵を満載した彼女が敵要塞や根拠地への強襲揚陸任務に就くことは遂になかったが、その機能は決して無駄にはならなかった。ディンギル戦役以降、2210年頃より急増した星系国家間の紛争調停任務や宇宙災害救援任務の一環として、避難民の救助に本艦が度々使用されたからである。

強襲揚陸任務時とは全く逆に、満載した輸送機や揚陸艇で惑星や衛星、コロニーから避難民を一気に拾い上げて収容し、連続ワープで安全圏まで送り届けるといった任務こそグローリアスの真骨頂だった。艦の規模的な収容限界から、一度に運べる人数は目一杯詰め込んでも千人以下であったが、一般の貨客船では到底不可能な迅速極まりない揚陸・避難民回収・宙域離脱が可能だった。

もちろん、専用の揚陸艦艇があれば、より大規模に同様の任務が実施可能だが、基本的に弱武装の揚陸用艦艇を危険宙域に単独で派遣する訳にはいかない以上、実際の作戦実施にあたっては護衛艦艇の随伴や後方支援態勢の確立などの問題が新たに発生してしまう。また、大規模な派遣になればなるほど周辺国家との外交的・軍事的軋轢が無視できなくなるという問題もあった。

これに対し、単艦でも大きな戦闘能力を有するグローリアスは最悪単独で係争地に派遣可能であり、派遣コストや周辺国へ波及する軍事的緊張において、艦隊を送り込む場合に比べれば、遥かに小さく済む点が重宝された格好だった。

就役の段階で早期の練習艦化まで予定されていたグローリアスであったが、結果的には最後まで第一線の戦闘艦としてその生涯を全うすることになった。

その退役は2228年であり、ボロディノ級主力戦艦最後の現役艦『アルミランテ・ラトーレ』の退役よりも三年遅かった。アマギ級計画時の混乱からすれば皮肉なことに、グローリアスの現役は退役・解体されたボロディノ級から状態の良い部品を譲り受けることでぎりぎりまで維持されたのである。

半ば軍内部の派閥間抗争の産物として生まれながらも武運に恵まれ、戦史上類稀な程の大戦果を上げた姉達。ほんの僅かな運命の悪戯から、末妹たるグローリアスだけは栄光と破滅の刻からこぼれ落ちた。しかし、彼女はそうした境遇を嘆くことなく、自らの後に続く妹たちの先駆けとして、常に新たなる道を示し続けたのである。

2230年現在、波動エンジンを搭載した地球空母の総数は既に三〇隻を大きく超えている。グローリアスという存在はその偉大なルーツの一角というだけでなく、地球防衛軍における空母思想が大きな転換点を迎える上で重要なターニングポイントとなったことは論を待たない。

――おわり

あ゛~~~~~、やっと終わった!!と、思わず声が出そうになるくらい長い時間がかかってしまいましたw

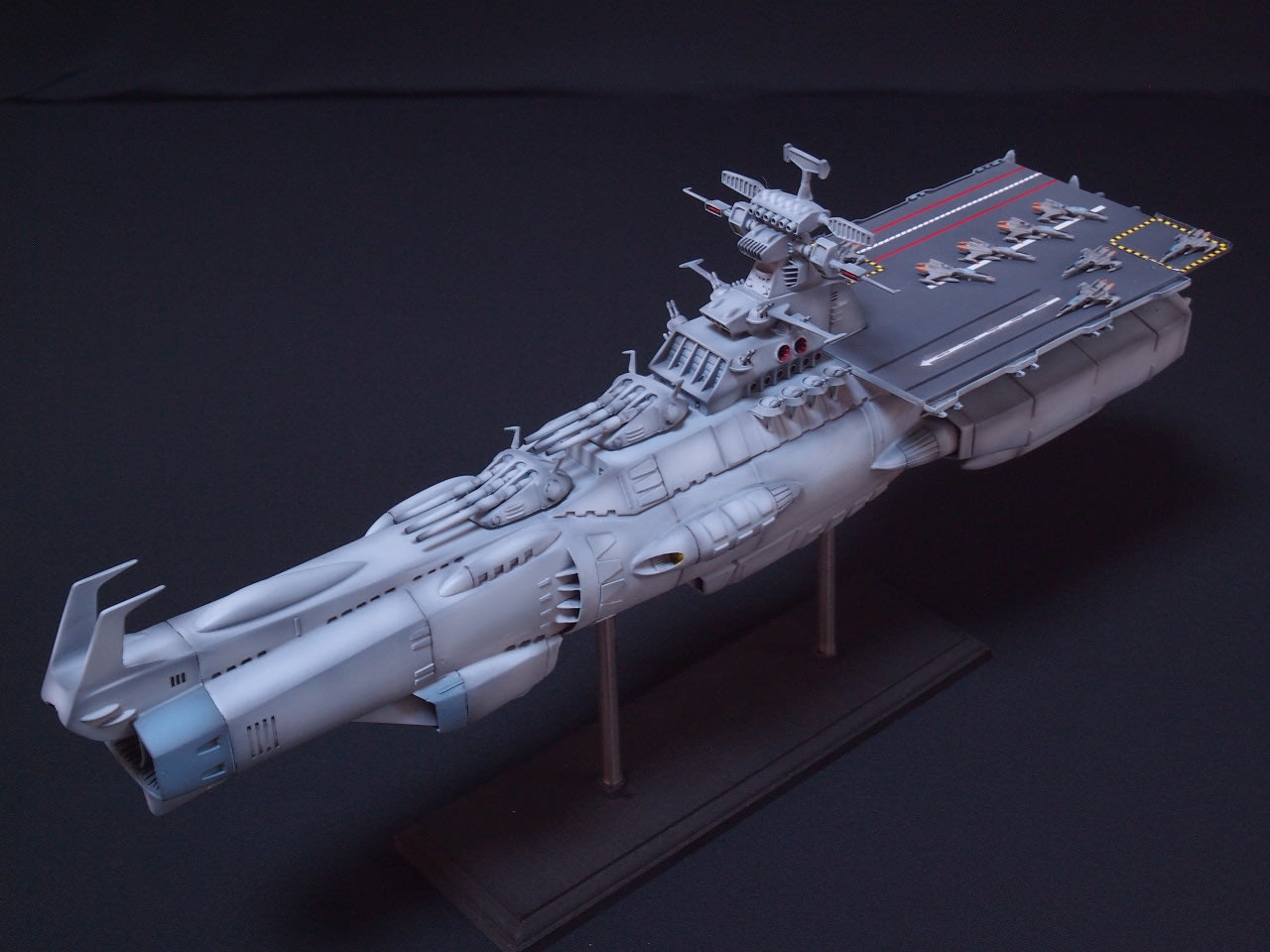

この宇宙空母のテキストファイルの履歴を見ると、ファイルの作成日が2012年10月でしたから、書き始めから完成まで四年間くらいかかったことになりますね。

でも、今となってはそれで良かったのかもしれません。

3年前に無理やり書き上げていたら、とてもここまでの内容にはならなかったでしょうし。

文章が際限なく長くなった理由の一つにコスモハウンドを大々的に取り上げたことがありますが、このネタを思いついたのも僅か数ヶ月前のことで、3年前にはとても思いつかなかったでしょう。

コスモハウンドはちょっとした思いつきを一気に書き上げた格好になりましたが、『土星決戦の戦訓からワープ可能な万能機として開発開始されたものの、それに失敗して通常機に転用』というネタは今となっては結構気に入っています。

このコスモハウンド、機体全長は30m説と40m説があるそうですが、ここでは30m説を採りました。

それでもグローリアスの飛行甲板と格納庫で4機も運用するのは至難だと思いますけどね(^_^;)

そもそもエレベータに乗らん気がw

何しろ全長30mといえば、現用の中型輸送機のハーキュリーズくらいありますから。

米海軍のホークアイやグレイハウンドを考えても、やはり20mくらいが妥当でしょう(そういえばコスモシーガルの全長も19.5mですね)。

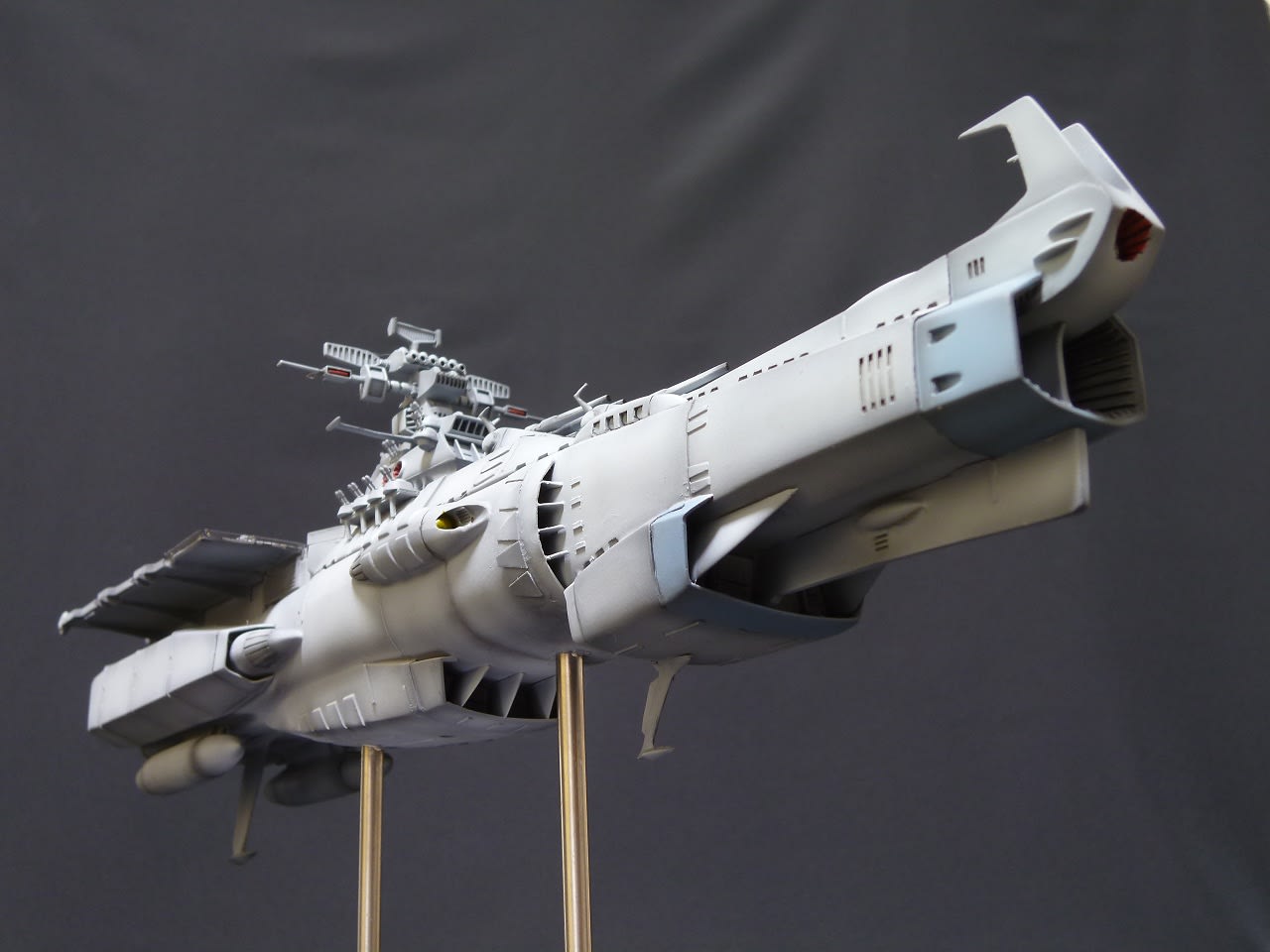

今回、コスモハウンドのバリエーションとして『早期警戒型』『攻撃機型』『給油機型』『ガンシップ型』『空間(重)騎兵輸送型』を挙げましたが、最初の二つについては過去にネットで拾った模型画像が元ネタになっています。

私が入手したのは二次三次の転載画像で、元画像を公開されていた方は遂に分らずじまいでした。

この場を借りてお礼申し上げますm(__)m

グローリアスに話を戻しますが、最後の強襲揚陸艦化はさすがに蛇足だったかもしれません(実際、グダグダだし)。

ただ、何か書かないと、お話がコスモハウンドで終わってしまうので、無理やり書いた感が強いですw

旧式空母を改造した強襲揚陸艦(エセックス級改造のボクサー級とか)や、イギリスのコマンド母艦は好きだったので、まぁこれはこれでいいかということになりました。

また、この後編では、EF12さんに御了解いただきまして、“独立一三戦隊”の皆様にもご出演いただきました。

にもかかわらず、あまりパッとした見せ場や活躍を描くことができず、申し訳ありませんm(__;)m

各国の探査艦(船団)への補給や支援任務に引っ張りだこで『なんで私らばっかコキ使われなきゃいかんのだ!!』とブーブー言ってる司令の姿が思い浮かびまして・・・・・・(^_^;)

さて、四年越しの宿題を終えて、いよいよ『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』の公開が近づいてきました!!(来週は第一章の先行上映です!!)

ブログの記事も必然的にそちらの2202ネタが多くなると思いますので、本業(?)のオリジナル版艦艇の設定妄想は低調になるかもしれませんが、私にとってはライフワークみたいなものなので、相変わらずのスローペースで細々と続けていきたいと思います。

ちなみに、去年書き始めた一三月動乱はもう一話分が完成していますが、その先で行き詰まってまして、しばらく間が開くと思います。

ネタと展開はもう決まってるんですけど、苦手の戦闘シーンが上手く書けなくって(^_^;)

血沸き肉踊るような戦闘シーンって、どうやって書けばいいんだろ?(-_-)

一三月動乱以外では、無人艦隊(ウチでは自動艦隊)も一回取り上げてみたいですね。

残念ながら復活編には影も形もありませんでしたが、ガミラス戦役中の人口激減を考えれば、無人艦の大量配備は避けて通れない道だと思いますので。

大型艦はともかく、損耗率の高い宙雷戦隊の駆逐艦や独行の哨戒艦のかなりの部分を無人艦が担うのは必然じゃないかと。

あと、復活編のブルーノアについてもご要望をいただいておりますが、それまでの地球艦とのデザインやシステム的な乖離が大きく、なかなか上手くネタを紡げません(^_^;)

などと考えていたら、2202のアンドロメダ空母型がブルーノアを意識したデザインになっている気配もあり、それらを上手くリンクできたらなぁ~と思ったり思わなかったりw

“第二の地球探し”を目的としたグローリアスの出航はヤマトに遅れること約半月。その航路は先発のヤマトとの重複を避ける為に、天の川銀河中心方向――ペルセウス腕に沿って西方域へ進むものとされた。担当宙域の恒星密度はヤマトのそれと比べて低かったものの、初の外宇宙任務となるグローリアスに、既に豊富な経験と実績を有するヤマト程の無理はさせられないとして本進路と担当宙域が決定されている。

本探査においてグローリアスは、ヤマトに次ぐ長期間の外宇宙活動を行ったが、他の探査艦や探査船団と同じく人類が移住可能な惑星――第二の地球――を発見することは遂に叶わなかった。しかし、資源採取や中長期のテラ・ホーミングを介した植民の観点では極めて有望な惑星を探査期間中に発見しており、後の大規模開発の端緒となる功績を残している。

だが、その航宙は決して安穏としたものではなく、特に2205年2月にそれまでの友好的中立関係から一転、ヤマトがボラー連邦と交戦状態に陥って以降は、他の探査船団と同じくグローリアスも大きな試練に立たされることになる。仇敵ガルマン・ガミラス帝国と地球の極めて特異な外交関係に目をつけたボラー連邦が、各地で“探査船団狩り”を開始したからだ。

当初、グローリアスに襲い掛かってきたのは、ボラー連邦軍でも二線級の保護国軍が主であり、個艦性能や艦隊規模、何より士気の低さから大きな脅威とはならず、グローリアスは無難に自衛戦闘を繰り広げながら探査工程を消化していった。しかし8月以降、グローリアスが独行艦でありながらヤマトやアリゾナ程の強敵ではないと看破したボラー連邦軍(正規軍)第九二打撃艦隊に付け狙われ始めると、状況は一変する。

戦時編成のボラー連邦軍打撃艦隊は凡そ百隻からなる大艦隊であり、その構成艦は単独で見ればやや汎用性に欠けるものの、艦の規模と百隻という物量がそうした欠点を十分にカヴァーしていた。

第九二打撃艦隊の執拗な襲撃に対し、グローリアスも果敢に反撃し相応の損害を与えたものの、覆しようのない圧倒的戦力差から消耗と損耗を重ね、遂にグローリアスは大破航行不能、艦載機隊も半減するほどの損害を受け、地球から遥か九千光年離れたとある星系内の惑星に身を潜める他ない状況に追い詰められてしまう。

ここに至り、グローリアスも地球防衛艦隊司令部に超・長距離タキオン通信による救援を求めざるを得なくなった。しかし、実際に救援が到着するには相応の日数を要する上に、天の川銀河各地への探査船団派遣とその支援に忙殺されている地球防衛艦隊に一個打撃艦隊を撃退できるだけの救援を期待することはできないと判断したグローリアスは、単独での反撃を決意する。

乾坤一擲の反撃は、グローリアス航空団指揮官からの意見具申を基に、その準備が急速に整えられていった。作戦の根幹は、残存航空隊の総力を挙げたボラー艦隊旗艦の撃沈であり、作戦成功後、旗艦を喪って動揺しているであろう敵艦隊にグローリアスが直接攻撃をかけることで、撤退に追い込むことが企図されていた。

旗艦が撃沈されただけで敵艦隊が撤退するという予測は多くの希望的観測を含んでいたが、縦の命令系統が極めて強いボラー連邦軍であれば、その可能性は決して小さくないとして作戦発起が決断されている。

本作戦にあたっての最大の問題は、コスモ・タイガーIIとタイガー・アイの航続性能が敵艦隊の推定位置からすると著しく不足している点であった。しかし、通常仕様のコスモ・ハウンド四号機を嘗て試験運用された給油機型(通称:ハウンド・タンカー)に再改修することで解決が図られた。だが、胴体格納庫内に設置されたタンクだけでは容量が足りず、急遽製作した特製の大型増槽四本を主翼上下に設置することで辛うじて必要量のタキオン燃料を確保している。

短くも濃密な検討と議論の末に、『カテキズム』と命名された作戦計画は完成し、攻撃隊呼称も『ランカスター』に決定された。その編成は以下の通り。

指揮管制担当:ハウンド・リーダー/1機

対艦攻撃担当:ストライク・ハウンド/2機

空中給油担当:ハウンド・タンカー/1機

電子戦支援担当:タイガー・アイ/2機

直衛・攪乱担当:コスモ・タイガーII/4機

本作戦において何よりも特筆すべきは、地球防衛軍にとって過去に例のない大遠距離からの対艦攻撃任務であったこと、そして実質的に攻撃の主力を担うのがコスモ・ハウンド隊であったことだ。これは、コスモ・タイガーII隊の戦力がこれまでの戦闘で大きく減耗していたことや前述した航続性能不足に加え、コスモタイガーⅡの対艦攻撃能力ではボラー連邦の旗艦級大型戦艦を短時間で撃沈するのは不可能と判断された為だ。

作戦書への明記は避けられたものの、本作戦の骨子は敵指揮官を旗艦ごと抹殺することに他ならず(攻撃案を具申した航空隊指揮官は本作戦を『ヤマモト・ストライク』であると明言していた)、攻撃は敵指揮官に旗艦退去の暇を与えず一撃で撃沈する必要があった。そして、本目的に合致するグローリアスの航空兵装は“波動爆弾”のみであり、その運用が可能な機材もまた、コスモ・ハウンドを改造したストライク・ハウンドだけだった。

この時には既に、地球を進発した救援部隊から自らの編成と到着予定時刻が入電しており、グローリアスは返信として『カテキズム作戦』の概要と共に、本作戦への“不干渉”を救援部隊に要請していた。また、救援部隊が当該星系へ到着した際、星系内に戦隊規模以上のボラー艦隊の存在を認めた場合には、救援作戦を中止し、即座に撤退してもらいたいとも依頼していた。天の川銀河各地で活動中の探査船団の支援を担う数少ない貴重な部隊に、これ以上の危険を負わせられないというグローリアス艦長の判断であった。

グローリアスから救援部隊への通信は一方的な高指向性バースト通信であり、表向きはボラー艦隊の傍受を回避する為とされていたが、実際には通信内容について救援部隊側の意見を入れるつもりも議論するつもりもないという明確な意思表示だった。また、その通信は救援部隊が所属する太陽系外周艦隊司令部やグローリアスが所属する地球防衛艦隊司令部でも受信されている筈だが(グローリアスと救援部隊を繋いだ延長線上に太陽系がある)、両艦隊司令部共に沈黙を守っており、グローリアスからの要請は暗に受け入れられた格好だった。

そして編成と出撃準備を完了した攻撃隊――ランカスター隊――は満を持しての出撃を開始する。グローリアス乗員は総出で遠ざかっていく攻撃隊に手を振っていたものの、その姿が見えなくなるまでそうしていられるだけの余裕は彼らにも無かった。ランカスター隊の攻撃成功後、グローリアスも敵艦隊への直接攻撃を行う予定であったが、当面の応急こそ果たしていたとはいえ、要修理・不具合箇所は未だ無数にあり、時間が許す限りそれらの復旧に努めなければならなかったからだ。

電波・タキオン波を完全に封止したランカスター隊の先頭には電子戦を担当するタイガー・アイが位置し、既に判明している敵艦隊の概略方位から電子情報をリアルタイムで収集しつつ、敵艦隊の精密方位の測定を開始した。

幸い、ボラー連邦軍第一八五打撃艦隊はグローリアスの大破と搭載航空隊の壊滅を確信しており、その活動を全く隠そうとはしていなかった。盛大にタキオン波・電波・電磁波を周囲に放って捜索活動を行うボラー艦隊の位置を把握することは極めて容易で、ランカスター隊は敵艦隊の捕捉に難なく成功すると、編隊の進路を定めた。

途中、空中給油も交えた一六時間を超える長距離巡航の末に、ようやくボラー艦隊近傍にまで達した攻撃隊は、タイガー・アイのみが大きく先行、編隊主力がボラー艦隊のレーダーレンジに突入する直前を見計らい、ボラー艦の捜索用タキオンレーダーに対し最大出力でのノイズジャミングを開始した。

一方のボラー連邦第一八五打撃艦隊は、タイガー・アイのレーダー探知と直後からのECMによってようやく敵機来襲を悟ったものの、大きな混乱は生じなかった。意外さ故の驚きこそあったが、グローリアスの行動は“窮鼠”故の自暴自棄程度にしか理解されていなかったからである。

――確かに、彼らは“鼠”を追い詰めていた。しかしその鼠が、猫どころか虎すら喰い殺しかねない獰猛な鼠であったことを、この後彼らは思い知らされることになる――。

ボラー各艦は、ジャミングへの対抗措置としてセオリー通りタキオン波長を次々に変更したものの、レーダー機能は一向に回復せず、彼らの余裕は苛立ちに代わりつつあった。これまでの度重なる戦闘でボラー艦隊が使用するいずれのタキオンレーダー波長も既にグローリアスに把握されており、ボラー側のホッピング程度のECCMではジャミングを無効化できなかったのだ。

大兵力にものを言わせた正面からの大規模戦闘を本懐とするボラー艦隊は、電子戦装備や戦技においてガルマン・ガミラスはもちろん地球防衛軍に比べても見劣りする点が多々あり、それが如実に現れた格好だった。本来、基礎技術力に劣る地球側もタキオンを用いた電子戦は未だ不得手な分野であったが、直近の戦役にて、本分野では銀河列強中最強クラスのデザリアム帝国から様々な技術を盗用・奪取することに成功し、この時期にはそれら技術のリバースエンジニアリングやローカライズをある程度果たしていたことが、本戦場で極めて大きな効果を発揮していたのである。

不承不承ながらも電子戦での敗北を認めざるを得なくなったボラー艦隊は、随伴している自軍空母から遮二無二戦闘機隊を発艦させて直接的な対抗措置とするしかなかった。ボラー連邦軍の艦上戦闘機――イヴォークVI――は格納効率を第一に設計された小型機で、空母の搭載機数増大には寄与しているものの、単体性能ではコスモ・タイガーIIやガルマン・ガミラスのゼー・アドラーIIIに大きく水をあけられていたのが実情だった。だが、その点は既にボラー連邦軍自身も十分理解していた為、機数で圧倒すべく多数のイヴォークが慌しく飛行甲板を蹴り、ジャミング波の発振により自位置を暴露した小癪極まりない敵電子戦機に群がっていった。

そしてここに至り、それまでボラー艦隊のレーダーレンジ外で待機していたハウンド・リーダーが、沈黙していたタキオンレーダーの全力稼動を開始する。ハウンド・リーダーは戦術データリンクでタイガー・アイのジャミング波長をリアルタイムで把握しており、ジャミングの間隙をぬって戦域のレーダー・スイープを実行、瞬く間に第一八五打撃艦隊の編成・配置を丸裸にした。当然、その情報は攻撃隊本隊にも瞬時に伝達され、ほぼ同時にハウンド・リーダーの戦闘管制官が攻撃信号を発した。

この時、既にタイガー・アイのジャミングを隠れ蓑として、慣性航行でボラー艦隊を指呼の距離にまで捉えていた攻撃隊本隊は、赤外線探知を逃れる為に消火していたタキオン・エンジンに再点火すると、猛然と突撃を開始した。

二手に分かれた編隊は、それぞれコスモ・タイガーII二機と一機のストライク・ハウンドで構成されており、ようやく散発的な対空砲火を撃ち上げ始めたボラー艦隊を上下から挟撃するように肉薄する。大型大質量の波動爆弾は射程が極めて短い上に飛翔速度も遅く、艦隊中央部のターゲットに必中を期すには、艦隊球形陣の最深部にまで踏み込まなければならないのだ。

両編隊の先陣を切るのは選りすぐりのファイター・パイロットに操られたコスモ・タイガーII二機で、彼らは欠片の躊躇もなくボラー艦隊球形陣に飛び込むと、翼下に抱えたポッドから大量の金属片――チャフ――を放出し、艦隊外縁から中央部にまで続くチャフコリドーを作り上げた。この金属片の表面には、タキオン波すら反射する空間磁力メッキが施されており(その為、チャフとはいえ意外に高価でもある)、ノイズジャミングでは妨害困難な指向性の強い照準用タキオンレーダーでも、限定的な欺瞞・妨害が可能であった。そして、最低限の安全が確保されたチャフ回廊内を、ストライク・ハウンドがラストスパートをかけるように猛進する。

そこに至るまでの苦難を思えば、波動爆弾の発射と弾着は呆気ないものだった。四発同時発射とはいえ、三〇メートル級の機体を包んだ発射炎はささやかなものでしかなく、着弾に至るまでの時間も僅か四・二秒しかなかったからだ。

しかしその効果は絶大、いや明らかなオーバーキルであり、目標とされた第一八五打撃艦隊旗艦は直衛艦五隻を巻き込みつつ、高密度波動エネルギーの爆縮反応に特有の青白い焔の中で熔けるように消滅した。

艦隊内部に撒き散らされたチャフの影響で通信にも障害が生じていたところに飛び込んできた旗艦轟沈の急報は、それまでの威風堂々とした大艦隊を嘘のような大混乱に叩き込んだ。しかし、その混乱は狂乱に近く、恐慌に駆られた各艦が同士討ちすら伴う熾烈な対空砲火を撃ち上げ始めた。砲火は既に全力で離脱を開始していた攻撃隊をも捉え、結果的に球形陣からの離脱に成功したのは、コスモ・タイガーII一機とストライク・ハウンド二機のみであり、生き残った機の命運もまた旦夕に迫っていた。

旗艦撃沈の復讐に燃える敵戦闘機隊がそれまで追い掛け回していたタイガー・アイを放り出し、攻撃隊残余の退路を絶つべく戦術機動を開始したからである。ハウンド・リーダーによる戦闘管制とタイガー・アイの電子妨害は威力を減じつつも(この時点までにタイガー・アイ一機が失われていた)未だ健在であったが、どれほど巧妙に編隊を誘導しても、敵戦闘機の数が多すぎ、接敵を完全に回避することは最早不可能だった。しかも、これまで安全圏に位置していたハウンド・リーダーとハウンド・タンカーにもイヴォークが急接近を開始しており、これ以上の戦闘管制そのものが困難な状況に至りつつあった。

先ほどは敵旗艦撃沈に歓声を上げたハウンド・リーダー機内の若いオペレータたちも、今は打って変わった蒼白な顔で戦術データを死にもの狂いで処理し続けていた。ヴェテランの戦闘管制官だけは泰然とした態度を崩さなかったものの、その内心の緊張はオペレータたちと何ら変わりはなかった。彼らがこれから為そうとしているのは、それだけの精度を求められるだけでなく、極めて高いリスクを伴うからだ。

そしてその瞬間が――来た。

不意に漆黒の宇宙が眩い閃光を放ち、それを切り裂いてブルーグレーの巨艦――グローリアス――が出現した。そのポイントはボラー艦隊の側面であると同時に、ボラー艦隊とランカスター隊の丁度中間地点でもあった。

宇宙レヴェルでは“至近”と言っても差し支えのない位置への突然のワープアウトに、ボラー艦隊は完全に度肝を抜かれていた。安価で頑丈ながら、品質的にアバウトなところがあるボラー式波動機関では、このようなピンポイントの小ワープは絶対に不可能だったからだ。

勿論それは偶然などではない。ハウンド・アイからの精密誘導とグローリアス航海班の高い練度があってこそ初めて実現可能な芸当だった。

そしてボラー艦隊の驚愕は更に続く。グローリアスはスーパーチャージャー搭載艦だけに可能な迅速さで戦闘航行能力を瞬く間に回復させると、即座に戦闘行動を開始したからだ。

「――“虎”を放て。砲雷、撃ち方始めッ」

懸命な復旧作業で機能を回復した二基の三連装一六インチショックカノンが一斉に火を吹き、温存されていた最後の宇宙魚雷が惜しげもなく放たれる。同時に、即時待機していたコスモ・タイガーIIの残存機が飛行甲板を蹴って次々に発艦していった(彼らの任務は対艦戦闘ではなく、ランカスター隊の支援だった)。

奇襲効果が最大の戦力倍増要素となり、ボラー艦隊の側面第一列が瞬く間に崩れた。その後列も前列の崩壊の煽りを受けて見る間に壊乱していく。両者の火力と“勢い”にはそれほどまでの差があった。

過去の戦訓に基づき開発された次世代戦艦用の射撃管制システムと砲安定装置(スタビライザー)に支えられた一六インチショックカノンの命中率は、フェーベ沖の第二ラウンドやカッシーニの殲滅戦時と比べても桁違いに高かった。残念ながら波動カートリッジ弾は既に射耗していた為、通常砲撃のみであったが、比較的距離が近いこともあって、ボラー艦艇は艦種の区別なくあっさりと主装甲を抜かれていた。

その瞬間のグローリアスは正に“戦艦”だった。その火力は、嘗て彼女の祖先たちが海洋における最強の存在として君臨した頃と同様に圧倒的であり、防御においても、正面火力に比して遥かに貧弱なボラー艦隊の側方火力など歯牙にもかけなかった。

だが――それでもボラー艦隊は退かなかった。既に次席指揮官への指揮権継承を完了しているのだろう。艦隊が徐々に態勢を立て直しつつあるのは、各艦が姿勢変更を開始し、グローリアスに艦首を向けつつあることでも明らかだった。

そして一度状況が固定されてしまえば、多勢に無勢という冷徹極まりない現実は緒戦の奮戦のみでは覆しようがなかった。元々、グローリアスの各部機能は懸命な応急作業によってようやく維持されている危ういものであり、戦闘が長引くにつれ機能維持に支障が出始めたのだ。更に、遅まきながらボラー艦隊が陣形を変更し、グローリアスを正面に捉えると、彼女に指向される砲火は一挙に数倍化した。

グローリアスはワープアウト時点から艦首をボラー艦隊に指向することで投影面積を最小にしていたが、それでも相次ぐ被弾を避けられない。そして、参戦以前に冗長性を食い潰していたダメージコントロールは僅かな時間で限界を超え、グローリアスの各部は強制的な沈黙を強いられた。

堪らず、一部の幹部乗員は艦長に拡散波動砲の使用を具申したが、既に満身創痍の艦は、波動砲発射態勢の完成までとても保たないとして艦長は言下にこれを却下していた(他艦の支援が一切期待できない状況での波動砲使用の自由度は決して高くはない)。

数の猛威という純粋で凶悪な現実が孤軍奮闘を続けるグローリアスを万力のように押し潰しつつあった。それでも、第二砲塔と第一艦橋だけは被弾を免れており、未だ懸命な砲撃を続けていた。しかし、その間隔は刻一刻と大きくなっており、それが完全に途絶えた時がグローリアスの終焉となることは最早誰の目にも明らかだった。そしてその瞬間は――ほぼ確実に現出するであろう未来の情景だった。

そして同時刻、ランカスター隊残余の命運も尽きつつあった。

グローリアスから新たに発艦した機体も合せ、合計六機のコスモ・タイガーIIは懸命にストライク・ハウンドを離脱させようとしていたが、既に五〇機以上が滞空しているイヴォークVIの前では焼け石に水という観が強かった。ストライク・ハウンド自身も緊密な編隊を維持したまま間断なく防御砲火を四方へ撃ち放ち、高濃縮タキオンをエネルギー源とする強固なエネルギーシールドで耐久を図っていたが、そのシールドも遂に耐圧限界に達し、被弾が相次いだ。

そして三号機のエンジンが火を噴いたのは、奇しくもグローリアスの第二砲塔が爆砕したのとほぼ同時だった。

万事休す――グローリアス全乗員がそう観念した瞬間、突如として無防備に晒されたボラー艦隊の側背で砲火が煌めき、一どきに三隻のボラー艦が炎に包まれた。未だ凡そ八〇隻が健在のボラー艦隊にとって、物理的な損害は決して大きくはなかったが、精神面でのダメージは笑って済ませられるようなものではなかった。

ランカスター隊による航空攻撃、グローリアスの直接攻撃に続く三度目の奇襲、しかも未だ継続中の電子妨害によって規模も所在も不明な敵から向けられた砲火は、ボラー艦隊に無視できない“事実”を告げていたからだ。

その砲火は、一発あたりの威力はそれほど大きなものではなかったが、とにかく手数が多く、グローリアスの戦艦級艦艇ですら一撃で大破させてしまう一六インチショックカノンとは全く趣が異なっていた。つまり規模は小さいながらも敵の新手――援軍――が現れたのだ。

――我、第一三戦隊。遅参ヲ謝ス――

その電文が伝えられた瞬間、奇跡的に被弾を免れていたグローリアスの第一艦橋内は爆発的な歓声に包まれた。老練なグローリアス艦長だけは即座に状況を理解し、冷静さを保っていたが、続く電文には苦笑するしかなかった。

――我、受信装置不調ニ付キ、返信不要――

ボラー艦隊は新手の敵に正対すべく再度陣形の変更を図ったが、指揮系統と通信が混乱したその動きはあまりも鈍重だった。そこに、絶妙極まりないタイミングで殺到した十本以上の宇宙魚雷が一斉に炸裂、連鎖的に発生した巨大な青白い閃光は比較的ゆっくりとした爆速ながら広く厚く拡大し、驚くべきことに二〇隻以上のボラー艦艇を次々に呑み込んで跡形もなく消し去った――地球防衛艦隊宙雷戦隊が新たな決戦兵器として配備を開始した『波動魚雷』の威力だ。

そしてこの瞬間、ボラー艦隊次席指揮官の戦意は完全に潰えた。短時間に艦隊旗艦と当初戦力の凡そ四割を失ったボラー艦隊は、狼狽と混乱が如実に表れた牽制砲撃を放ちつつ戦闘機隊を急速収容すると、次々にワープドライブで戦域から離脱していった。

後に残されたのは、辛うじて生き残ることに成功した傷だらけのランカスター隊残余とグローリアス、そして遥々九千光年彼方からやってきた援軍――地球防衛艦隊太陽系外周艦隊所属 独立第一三戦隊――のみであった。

――刻は数日前にさかのぼる。

オマハ級哨戒巡洋艦二隻、アルジェリー級宇宙巡洋艦二隻から成る独立第一三戦隊は連続ワープにワープを重ね、グローリアスが潜伏する星系への航路を急いでいた。

護衛対象である各一隻の高速補給艦と工作艦も含め、全艦がスーパーチャージャーを有する第三世代波動エンジン搭載艦であり、極めて高い戦略機動性能を誇る高速支援部隊だ。部隊は既に同じ編制で探査船団への補給・支援任務を複数回実施しており、その行動には一切の無駄がなかった。

しかし、当初は比較的順調に推移していた航宙計画は、道半ばで大きな混乱に見舞われてしまう。その理由は言うまでもなく、グローリアスが報せてきた『カテキズム作戦』と作戦への不干渉要請であった。

確かにその要請は、早急に移住先となる星を探し出さなければならない現在の地球にとって、大戦略的には肯定せざるを得ず、実際、太陽系外周艦隊司令部及び地球防衛艦隊司令部も事実上それを黙認していた。

しかし、第一三戦隊司令(当時としては珍しく女性だった)は、カテキズム作戦の概要とグローリアス及び航空隊の状況、更にはボラー艦隊の推定戦力から、本作戦の成功確率は極めて低いと判断した。

ガミラス戦役中盤まで優秀なファイター・パイロットとしても鳴らした一三戦隊司令(本人のみは未だ現役だと強く主張していたが)の目から見て、確かにグローリアス航空隊が奇襲に成功すれば、ボラー艦隊旗艦の撃沈を果たす可能性は高かった。そして、グローリアス自身も空間打撃戦でボラー艦隊に大きな損害を与え得るだけの能力を有していた。

しかし――仮に全てが想定通りに運んだとしても、ボラー艦隊の戦意をへし折り、撤退を促すには、それでも尚、戦力が不足していると考えられた。そして今、その不足戦力を埋められる存在は彼女ら一三戦隊しかなかった。

幸い、グローリアスからの要請はあくまで“要請”でしかなく、“命令”ではなかった。その点、グローリアスと一三戦隊が属する艦隊司令部がそれぞれ沈黙を守っていたのも、この際好都合だったと言えるだろう(尤も、一三戦隊司令自身は『体良く下駄を預けられた』と皮肉げにこぼしていたというが)。

しかし、一度方針が決まれば一三戦隊の行動は早かった。一度のワープ距離は可能な限り延伸され、逆にワープ間隔は限界まで縮められた。その努力の執拗さは、戦隊各艦の機関科から半ば悲鳴ともクレームともつかない意見具申が次々に寄せられたほどだった。そうでなくとも、一三戦隊各艦は昨今の酷使によって機関が疲労しており、技術本部から最大発揮出力も含めた運用制限がかけられていた。これまでの航宙ですら、昼夜を問わない機関科員の献身的な調整で常用出力を維持しているような有様だったからだ。

しかし、それほどの努力を行っても尚、救援が間に合うかどうかは、作戦タイムテーブル的に微妙な状況であった(元々、グローリアスの作戦発起は一三戦隊が間に合わないタイミングを選んでおり、それも当然だった)。

また時間的要素以外にも問題があった。

第一三戦隊の戦力は前述した通り巡洋艦四隻に過ぎず、護衛対象である工作艦と補給艦の存在を考えれば、最低一隻はその直衛に充てなければならなかった。つまり、グローリアスの救援と言っても、実際に戦闘局面に投入できる戦力は僅か三隻の巡洋艦のみであり、ボラー艦隊が本気で反撃に転じれば、一瞬で揉み潰されてしまいかねない弱小な戦力でしかなかったのである。

そんな僅かな戦力で戦局を決定的に覆すには、ボラー艦隊の編成と配置(陣形)の情報は絶対に必要だった。しかし、グローリアスからの通信にはボラー艦隊の具体的な編成や隊形、更には詳細な所在も示されておらず、これでは作戦の立てようがなかった。

やむを得ず、一三戦隊はグローリアス潜伏星系の外縁部に到達したところで全力でセンシングにあたり、ボラー艦隊の所在と編成を確認することとした。戦力面で絶対的に劣勢な一三戦隊としては、自らの存在と所在を秘匿する為に、索敵はパッシブのみで済ませたいところであったが、短時間に精度の高い情報を得るには、アクティブセンシングの併用もやむを得ないと判断されたからだ。

しかし、一三戦隊が星系外縁部に到達し、センシングを開始する直前、思いがけない幸運が訪れる。グローリアス艦載機からのものと思われるデータ通信を、アルジェリー級哨戒巡洋艦の鋭敏なセンサーが捉えたのだ。その内容は、一三戦隊が喉から手が出るほどに欲していたボラー艦隊の所在と隊形の情報であり、所在データについては二隻のアルジェリー級による三角測定の結果、データ通信の発信地点とほぼ同座標であることが確認された。

状況からして一三戦隊が受信したのは、グローリアス艦載機が母艦をボラー艦隊近傍へ誘導する為の精密データと判断した戦隊司令は、本データに基づき自らも小ワープによる奇襲攻撃を決断する。

しかし、一三戦隊は連続ワープを完了したばかりであり、短距離とはいえ再度のワープ実施には機関点検の為のインターバルが必要だった。一三戦隊司令部ではその間を利用して、戦術状況の再確認とワープ後の戦術展開が議論された。

その際、ボラー艦隊の布陣データを目にした砲術士官が思わず――波動砲が使えれば――と口惜しげに呻いたとされる程、ボラー艦隊の陣形には大きな隙があった。元々、指向火力の大半が艦首方向に固定されているボラー艦艇は複数方位からの同時攻撃に弱く、艦隊戦では通常、他方位からの攻撃に備えてある程度の予備戦力を後方に待機させていることが多かった。地球はもちろん、ガルマン・ガミラスと比較しても大きな艦隊規模が、そうした戦力配置と運用を許容しているのである。

しかし今、ボラー艦隊は余程の混乱に見舞われているのか、後方に警戒部隊や予備戦力と思しき艦は置かれておらず、その注意は全て前方に向けられていた。もしも今、一三戦隊がボラー艦隊の後方至近にワープアウトし、拡散波動砲による戦隊統制射撃を実施すれば、僅か三隻の巡洋艦であっても、未だ百隻近い戦力を有する敵艦隊の大部分を一撃で殲滅することも可能と思われた。

しかし――それがどれほど有効な戦術であったとしても、この時、一三戦隊各艦は波動砲発射が不可能な状況であった。

デザリアム帝国本星遠征時、危険なピケット任務を多数遂行した点が高く評価され、一三戦隊各艦は同クラスの艦の中では最も早期に波動エンジンへのスーパーチャージャー増設改装が施された。各艦の戦列復帰は太陽危機発生から三ヵ月後のことで、もう一ヶ月復帰が早ければ一三戦隊にも探査船・調査船が組み込まれ、探査船団を編成していたであろう。しかしこの時点で、外洋(外宇宙)航行可能なその種の艦船が払底していたことから、戦隊には別の任務が与えられた――既に活動中の探査船団に対する補給支援任務である。

太陽系から数千光年隔てた宙域で活動中の探査艦・探査船団への支援をスピーディーに行うには、連続ワープが可能な第三世代波動エンジン搭載艦で、且つ突発・緊急の出撃に際しても立ち上がりの良い中型艦が最適であった。しかし、既存巡洋艦の近代改装が未だ端緒についたばかりのこの時期、本条件に適合する部隊は第一三戦隊以外になかったのである。

結果的にこの采配は的を射て、一三戦隊はボラー艦隊からの攻撃や、様々な宇宙災害との遭遇で支援が必要となった探査船団の救援に、文字通り天の川銀河内を東奔西走することになる(この際、一三戦隊の所属もこれまでの内惑星艦隊から外周艦隊へ変更となっている)。

だが、第二の地球発見後に必要となる移民船の大量建造の煽りを受け、既存艦艇へのスーパーチャージャー増設改装は遅々として進まず、結果的に一三戦隊への負担だけが大きく増す結果にもなっていた。度重なる連続ワープによる機関への負荷を考えれば、既に徹底的なオーバーホールが必要な時期であったが、短期間で実施可能な消耗部品の交換だけで辛うじて運用が維持されているような状況であった。

結果、定格出力以内で実施するワープはともかく、波動エンジンの出力を一時的であれ一二〇パーセントの過負荷状態にまで至らしめる必要のある波動砲は、次回のドック入り――オーバーホール完了――まで使用不可を厳重に言い渡されており、一三戦隊各艦は実質的に波動砲の使用が不可能な状態だったのである。

結果、第一三戦隊は出撃直前になって急遽搭載された新兵器――波動魚雷――の全力使用を決意する。各艦に四発ずつ配備された本魚雷の弾頭に封入された波動エネルギー量は、アンドロメダ級戦略指揮戦艦の二〇インチ砲用波動カートリッジ弾に相当し、一二発分ともなれば、その威力は巡洋艦クラスの波動砲にも匹敵した。

当時、波動魚雷は宙雷戦隊を中心に配備が急ピッチで進められていたものの、生産能力の限界から宙雷戦隊ですら未だ充足率は五〇パーセントを満たしていなかった。本来、一三戦隊への配備も宙雷戦隊配備完了後の予定であったが、当時の地球防衛艦隊司令長官の鶴の一声により急遽搭載が決定されたのである。

だが、本戦場において“間に合った新兵器”となった波動魚雷にも問題はあった。

いくらステルス化されているとはいえ、波動魚雷はその図体と飛翔速度故に砲火やミサイルによるハードキルが比較的容易であり、大遠距離から及び腰で発射したのでは阻止される恐れがあったのだ。

波動魚雷の存在をぎりぎりまで秘匿すべく、発射は各艦からの電磁推進射出とされ、存在を自ら暴露することになる魚雷のロケットモーター点火は最終段階まで控えられた。更にこれと前後して、一三戦隊はボラー艦隊を遠距離砲戦で攪乱し、波動魚雷の到達確率を一パーセントでも向上させるべく努力を払った。

結果的にこれらの努力も奏功し、隠密発射された波動魚雷はボラー艦隊の陣形変更途中という最良のタイミングで着弾を果たし、一挙に二〇隻以上の敵艦を撃沈破する大戦果を達成したのである――。

ボラー艦隊の完全撤退を確認した後、一三戦隊はようやくグローリアスとのランデヴーを果たした。

直接交信に先立ち、グローリアスは二通の電文を一三戦隊旗艦に送ったとされる。

――貴隊ノ適切ナル支援二ヨリ、我ノ損害ヲ最小ニ留メル事ヲ得タリ。之ニ深ク感謝ス――

――追伸。貴艦ノ通信機修理ハ我等ニ任サレ度――

最初の通信は、防衛艦隊司令部や外周艦隊司令部でも受信できるよう広域タキオン通信で行われた。これに対し、二通目は一三戦隊のみ受信可能なレーザー発光通信であり、その記録はあえて航海日誌にも残されなかった。

全ては、何かと派手な活躍が目立つ一三戦隊とその司令に対するグローリアス艦長なりの配慮であったが、それでも尚、戦隊の行動は後に地球防衛艦隊司令部の一部参謀から問題視されることになる。

その参謀の主張によれば、一三戦隊司令は功名に逸るあまり、司令部からの命令を拡大解釈し、グローリアスの要請を無視して強引に戦闘へ介入、戦隊とグローリアスの双方を無用な危険に晒した、ということになる。つまり、グローリアスは単独で危地を脱することが可能であり、一三戦隊は本来グローリアスに帰すべき戦果を横取りした――との主張であった。

現実を知る者にとってはあまりに荒唐無稽で馬鹿げた主張であったが、この主張に対し意外なほど賛同者が現れたのも事実だった。その理由は、グローリアスと一三戦隊の所属に一因があった。

グローリアスが地球防衛艦隊司令部の直轄艦であったのに対し、一三戦隊は太陽系外周艦隊の所属であり、同じ『艦隊』を名乗ってはいても、命令系統においても“格”においても地球防衛艦隊司令部は明らかに上位の存在であった。その上位組織に所属する艦が下位組織の部隊に助けられたという事実は甚だ具合が悪い――そう考える料簡の狭い人間が、当時の防衛艦隊司令部の少壮士官を中心に多く見られたのである。

その中心的存在である司令部参謀は、第一三戦隊司令とは宇宙戦士訓練学校同期であったが、普段から“そり”が合わないことも甚だしい間柄だったという。だが、彼が防衛艦隊より更に上部組織の防衛軍内部でそれなりの政治力を持ち合わせていたこと、何かと派手な活躍を示す一三戦隊に対し嫉妬にも似た思いを抱いていた高級士官が少なからず存在したことから、通常であればどうということはない問題の筈が、査問会の開催を視野に入れた予備調査にまで発展してしまう(防衛軍長官と防衛艦隊司令長官はいずれも調査に反対していたが、組織上完璧な手順で訴追を進められては、長官といえども一蹴はできなかった)。

件の参謀にしてみれば、普段から素行上の問題が指摘されることの多い一三戦隊であれば、叩けば幾らでも埃が出ると考えていた節があり、予備調査開始の段階で既に査問会開催を確信していたようだ。そして、参謀が予備調査対象者として指名したのが、第一三戦隊旗艦副長であった。問題児揃いとして知られる一三戦隊幹部の中では、数少ない“まとも”で“常識的”な人物と目されており、防衛艦隊司令部の権威をバックに多少の揺さぶりと“餌”を与えてやれば、こちら側への寝返りすら期待できると考えられていた。

だが――事情聴取の為に防衛艦隊司令部に召喚された一三戦隊旗艦副長は参謀の予想に反し、居並ぶ高級士官たちの前でも全く動じることなく、地球防衛軍士官たる者かくあるべしという態度と口調で以下のように言い放った。

『彼我の戦力差と命令系統を考えれば、グローリアスが我が隊に作戦参加要請を出さないのは自明でありました。然しながら、戦隊が受領した命令は“グローリアス救援”であり、その最大の障害であるボラー艦隊の排除は当然、命令の範疇に含まれると判断致します。

もちろん、戦隊がボラー艦隊の直接排除に動くことで、戦隊に危険が及ぶ可能性はありました。しかし、完全編成のボラー連邦軍一個艦隊に追い詰められた友軍を僅か一個戦隊で救援せよという無茶な――失礼、命令を受領した時点で、戦隊は危険を避け得ないと、小官を含めた戦隊総員、十分に理解しておりました。

正直申しまして、小官には参謀が何を問題視しておられるのか、全く理解できません。

まさか防衛艦隊司令部は、外周艦隊司令部を通じて我が隊に命じられた任務は、一切の危険を冒すことなく達成可能だったと判断しておられるのでしょうか?非才故、小官にはどのような戦策と戦術で臨めば、それが達成可能であったのか、現在に至るも皆目見当がつきません。

それとも、隊の安全を優先しグローリアスを見殺しにするべきだったとでも――(大きな咳払いと発言をとがめる複数の声。暫しの間)――申し訳ありません、言葉が過ぎました。しかし一三戦隊の戦場到着が、グローリアスが実質的な戦闘能力を喪失した直後であったことは、我が隊とグローリアスより提出済みの戦闘詳報を参照いただければ明らかです。

よって小官としましては、作戦目的を損害皆無にて達成された一三戦隊司令の御判断は時勢・時局に即した見事なものであり、その妥当性に一点の曇りもないことを確信しております』

一三戦隊一の常識人、且つ経験豊富な中級指揮官としても知られた旗艦副長の言葉には十分以上の説得力があり、鼻息の荒い批判者たちを軒並み沈黙させた。

数日後、顛末を耳にした戦隊司令から礼を述べられた副長は、『こんなのは私の柄じゃありませんよ。次は、司令ご自身でお願いします』と破顔一笑したという。

しかし、本件で上層部の一部から恨みを買ったことが一つの契機となり、件の副長は後に現役を退くことになる――。

満身創痍のランカスター隊とグローリアスと合流した一三戦隊は、撃墜機乗員及びボラー艦隊漂流者をできるだけ収容した後、安全確保のために近傍の別星系へ一先ず移動し、グローリアスの修理と補給を行った。太陽系から持ち込まれた補給物資にはコスモ・タイガーIIの補充機はもちろん搭乗員まで含まれており、壊滅状態だった航空団もこれを機に再建されている。

十日後、ようやく修復叶ったグローリアスは引き続き惑星探査任務に就き、一三戦隊は太陽系への帰還進路を取った。この際、一三戦隊にはグローリアスが独自に行ってきたコスモ・ハウンドの改良資料やランカスター隊の戦闘詳報が引き渡されており、それらは太陽危機終了後に改めて詳細な分析と評価が行われた。

その過程で、(やはりと言うべきか)波動爆弾とコスモ・ハウンドの組み合わせが航空隊関係者から大きな注目を集めた。地球防衛軍航空隊が対艦攻撃力不足に悩まされてきたのは前章でも述べた通りだが、太陽危機により新たな仮想敵国となったボラー連邦軍艦艇は過去の交戦国艦艇よりも相対的に大型であり、主力機であるコスモ・タイガーIIの対艦攻撃力不足は一層深刻化したと捉えられていたのである。

そうした状況において、波動爆弾とコスモ・ハウンドが、その有力な解決策となり得ると考えられたのは最早必然だった。

波動爆弾をフル装備した過荷重状態でも護衛のコスモ・タイガーIIを振り切りかねない大加速力と、パルスレーザー程度は歯牙にもかけない強靭なエネルギーシールドは、高い損耗率が予想される対艦攻撃任務においても本機に高い生存性と攻撃成功確率を約していた。

特に、初陣であるデザリアム戦役当時から、十分な艦載機搭載能力を持ちながら対艦攻撃能力が不足するというジレンマに悩まされ続けてきたキエフ級戦闘空母では、コスモ・ハウンドと波動爆弾の正式採用が強く望まれていた(実際、複数のキエフ級艦長から早期のコスモ・ハウンド配備を求める上申書が提出されている)。しかし、一線部隊からの期待とは裏腹に、航空本部での正式化の動きは遅々として進まなかった。

問題は、やはりコスモ・ハウンドの出自に起因した生産性の悪さと高コストにあった。本機のタキオン・エンジンは、高濃縮タキオンを用いたワープすら可能なフルスペックの波動エンジンとして開発された機関をほぼそのまま流用しており、その構造や主要部材はオミットされた濃縮機構を除けば艦艇用そのものだった。しかも、本機関は可能な限りの小型化を達成する為に巧緻且つ繊細な機構を各部に採用したことで、航空機用より遥かに高コストとなる艦艇用機関と比較してすらコストパフォーマンスが悪すぎた。とてもではないが、航空機用エンジンとして大量生産するなど予算的に不可能であった。

航空本部では代替案として、一般的な低濃縮タキオンを燃料としたタキオン・エンジンに換装しての性能試験を行ったが、速度・ペイロード・防御力のいずれにおいても凡庸な性能しか発揮することができず、カテキズム作戦を再現した対艦攻撃シミュレーションの結果も散々だった。

計十回実施されたシミュレーションにおいて、エンジンを換装したコスモ・ハウンド(ストライク・ハウンド仕様)は一度として波動爆弾の射点に到達できず、悉く対空砲火によって撃墜されてしまったのである。

そうした結果もあって、コスモ・ハウンド正式化への動きは完全に行き詰まってしまう。

だが、風雲急を告げる周辺環境はそうした停滞を許さなかった。太陽危機後の2207年に発生したディンギル戦役において、地球防衛艦隊がまたしても大きな損害を受けた結果、未だ豊富な陣容と戦力を有する戦闘空母群の対艦攻撃能力向上を、防衛艦隊はもちろん防衛軍、政府からも強く求められたからである。

これに対して、航空本部は可及的速やかに二つの方針を決定するに至った。

一つは、大質量・大威力の対艦攻撃兵器を多数搭載可能な新・大型攻撃機開発計画(通称:A-X計画)の実働、そしてもう一つが、A-X配備までの“繋ぎ”としてのコスモ・ハウンドの追加生産であった。

生産は正式採用を受けての量産配備ではなく、あくまで技術検証を目的とした『増加試作』の名目で実施されており、一度は不採用を決定した航空本部の面子とプライドも透けて見える。2207年以降、前述した防衛軍内外の事情も重なって航空隊関連予算は大幅に増額されており、こうした方針の決定が可能となったものの、ほぼ小型艦艇並みの価格となるコスモ・ハウンドの本格量産まではさすがに不可能で、生産は限定的なものに止まった。

具体的には、太陽危機時に製造された第一次増加試作機の生き残り八機に新規製造分(第二次増加試作機)二四機が加わり、三二機が当面の在籍機数となる。八隻の戦闘空母とグローリアスには各三機のコスモ・ハウンドが配備され、通常はその内の二機がストライク・ハウンド仕様、一機がハウンド・リーダー仕様として運用された。

追加生産された機体も含めた配備完結は2209年となったが、配備部隊は少なくともこの倍の機数の配備を求めていた。しかし前年末、新型弾頭『波動融合弾頭』開発成功の報がもたらされたことで、コスモ・ハウンドの追加配備どころか、進行しつつあった“A-X”計画まで急速に勢いを失ってしまう。

波動エネルギーに二重銀河由来の波動融合物質(通称:D物質)を反応させるこの新型弾頭は、波動エネルギー単独での爆縮時と比べて、より小スケールでの反応が可能であり、弾頭の大幅な小型化が可能となった。その事実は、コスモ・タイガーIIなどの既存の小型艦載機であっても、波動爆弾クラスの破壊力を有する対艦誘導弾が装備可能になったということを意味しており、攻撃機型のコスモ・ハウンドや開発中のA-Xの存在理由を真っ向から否定するものだったからだ。

D物質の取り扱いの難しさから、その後の開発は酷く難航したものの(実験艦の爆沈事件すら発生している)、2210年には実用化と量産に成功し、波動融合弾は地球防衛軍航空隊の決戦兵器としての地位を確立するに至るのである。

その代償として、新型攻撃機計画は無期限の開発凍結(実質的には中止)となったが、コスモ・ハウンドにはまた別の運命が用意されていた。

空母航空団のみならず基地航空隊においても、輸送や連絡、哨戒、空中給油用に中型汎用機のニーズは常に一定以上存在しており、航空本部はこの用途にタキオン・エンジンを低濃縮タキオン燃料用に換装した“廉価版”コスモ・ハウンドの生産配備を決定したからだ。過去のテスト時に証明された通り、その性能は悪く言えば凡庸そのものであったが、後方任務に限定すれば全く問題なく、ネックだった製造コストや生産性の悪さも十分許容可能な範囲に収まっていた。このタキオン・エンジン換装型コスモ・ハウンドは2210年に『一〇式多目的空間戦術機二一型』として正式採用され、最終的な生産機数が五百機を越えるベストセラーとなった。

一線部隊ではこの正式採用型を『ハウンドB』、それ以前に配備されたオリジナルの増加試作機群を『ハウンドA』若しくは、より敬意を込めて『レガシー・ハウンド』と呼ぶのが通例となっている。

これらレガシー・ハウンドは運用・維持コストの高さという問題こそあったものの、いざという場合のディープ・ストライカー(強襲突破による敵中核の殲滅戦力)としての役割が期待され、その後も戦闘空母群とグローリアスへの配備が継続された(合せて、本機用の大型波動融合弾も配備されている)。その運用は、新開発の小型波動魚雷を最大二四発搭載可能な『カイリュウ級突撃宙雷艇』が配備される2220年代まで続くことになる。

太陽危機後もグローリアスは長距離用特務艦の地位を維持し続けた。この頃には、『星系間護衛艦艇調達助成制度』に基づき建造された各国の護衛戦艦・護衛巡洋艦が多数就役し、防衛艦隊でも戦後第二世代量産艦群であるローマ級主力戦艦、アムステルダム級戦闘巡洋艦の配備や第一世代艦艇の近代改装が進捗していたが、グローリアスの価値は未だ失われていなかった。

ボロディノ級をベースとするグローリアスは、最新鋭のローマ級等と比べれば砲力では劣るものの、艦載能力は大きく凌駕しており、補給や支援に乏しい外宇宙での単独任務においては、砲雷を中心とした空間打撃戦よりも航空戦を主体とした方が生存性において有利であることが、太陽危機時の各国探査船団の戦訓から証明されていたからだ。もちろんそれは、艦に降りかかったリスクを艦載機隊に分配した結果とも言えるが、友軍からの支援が殆ど期待できない外宇宙単独任務においてはそれも致し方なしとして理解されている。

2207年の『赤色銀河交差事件』においても、グローリアスは激変した宇宙環境の調査に派遣されており、ディンギル戦役勃発時はボラー連邦勢力圏外縁部にて活動中であった。こうした調査派遣にはグローリアスのみならず、長期の外宇宙作戦行動能力に秀でた戦後第二世代艦を多数有する太陽系外周艦隊が総動員され、既知恒星系や開拓済みの空間航路の調査が積極的に行われていた(ヤマトのガルマン・ガミラス本星への派遣もその一環だった)。だが銀河交差直後のこの時期、天の川銀河中心方面は頻発した恒星や惑星衝突の影響で極めて過酷な空間状況が各地に現出しており、多くの派遣艦が長距離通信は勿論、自位置の確認すら困難な状況に置かれていた。

それが災いし、ディンギル戦役勃発時、地球防衛艦隊の主力たる太陽系外周艦隊はまとまった戦力を太陽系内に残置しておらず、更に派遣艦を呼び戻そうにも、天の川銀河中心方向への長距離通信状況は最悪で、それも思うに任せなかった。なまじスーパーチャージャーによる連続ワープが可能となったことで、危急の際にも艦をすぐに呼び戻せるという油断と慢心が招いた事態だった。

結果、開戦と同時に大規模な奇襲攻撃を太陽系各地で敢行したディンギル帝国軍機動部隊は、主力を欠く地球防衛艦隊を各個撃破することに成功する。グローリアスや外周艦隊の大半は戦局に殆ど寄与することができず、ようやく地球の事態に気がついたそれらが急ぎ太陽系へ帰投した時には、ヤマトはアクエリアスの水柱の中に姿を消し、その元凶となった回遊惑星も彼方へ飛び去った後だった――。

グローリアスにとって大きな悔恨が残る結果となったディンギル戦役は戦後、彼女に戦訓を反映した新たな任務を課すことになった――強固に防御された敵根拠地への強襲揚陸任務である。

ディンギル戦役おける都市衛星ウルク攻防戦は、地球防衛艦隊にとっては二度目の宇宙要塞強襲戦であり、その戦闘は一度目と同様に熾烈極まりないものだった。都市衛星上に強行着陸したヤマトはディンギル帝国軍近衛兵団に所属する機械化騎兵及び空中騎兵各一個大隊の強襲を受けて危機に陥ったものの、辛うじてこれを撃退、逆にコスモ・タイガーII隊を中心としたヤマト特別陸戦隊は都市衛星のコントロール機構が集中する“神殿”へと突入し、これを制圧した。しかし、間一髪のところでアクエリアスに最後のワープを許してしまう。そしてこれが直接的な原因となって、地球は過去何度となく人類を救う役割を果たした栄光の艦――宇宙戦艦ヤマト――を失ってしまうのである。

その衝撃は政府、防衛軍、市民を問わず極めて大きなものであり、そのショックの裏返しとして地球防衛軍は大きな批判に晒された。

ガトランティス戦役における都市帝国への強襲上陸作戦が三座型コスモ・タイガーIIを用いて実行されたことはあまりに有名であったが、それは絶体絶命の状況下、ぎりぎりの機材と人員で困難な任務を達成したという一種の“美談”であった。しかし、ガトランティス戦役から五年以上が経過しても尚、それと同レヴェルの、稚拙とも言える上陸作戦しか実行できなかった(しかもアクエリアスのワープ阻止に失敗し、ヤマトを失うことになった)地球防衛艦隊に批判が集中したのである。

もちろん、そうした批判は後付の感情論に近いものがあり、状況も違えば環境も異なる二つの上陸作戦を単純に比較することにこそ無理があったが、一部は正鵠を射ている部分もあった――強襲揚陸戦力の不在である。

ガトランティス戦役の経過(都市帝国攻防戦や第一一番惑星奪還戦)を考えれば、たとえ純然たる星系防衛組織を標榜していようとも強襲揚陸任務に対応した最小限の戦備は必須の筈だった。揚陸機材こそガトランティス戦役以来の空間装甲揚陸艇『コスモ・ベアー』やコスモ・ハウンドが存在したが、それらを有機的且つ集中的に運用可能なプラットホームはほぼ皆無という状態が長く続いていたのである。もちろん、グローリアスやキエフ級であれば、スペック的にはそうした任務にも十分堪えられるが、防空と近接航空支援に特化したこれらの空母群は自らの任務に強襲揚陸作戦を全く想定していなかった(その余裕がなかったとも言えるが)。

軍隊組織における作戦能力とは、ハードウェアが対応していてもソフトウェアが対応していなければ実施不可能というのが常識であり、地球防衛艦隊もその例外ではなかった。その結果、遊軍扱いのグローリアスにまたしても白羽の矢が立ち、強襲揚陸戦術とドクトリンの構築が(遅ればせながらではあったが)行われた。本来ならば艦の規模的により大きな余裕を持つキエフ級が適任であったが、同級は当時強襲揚陸能力以上に強く求められていた対艦攻撃能力向上に専念させるという判断が下されていた為、グローリアスが指定されたという経緯がある。

最終的にグローリアスを用いて構築された強襲揚陸戦術は、コスモ・タイガーII二個小隊を護衛としつつ、重装甲服装備の空間重騎兵一個中隊(約一〇〇名)を五機のハウンドBで急速揚陸するというものであった。もちろん揚陸直前にはグローリアスのショックカノンによる艦砲射撃も実施される。

もちろん、いくら主力戦車並みの戦闘実力を誇る〇六式空間重装甲服装備の最精鋭とはいえ、僅か百名では継続的な敵拠点制圧は現実的に不可能だ。しかし、彼らの装備と戦術は“突入”“破壊”に特化しており、外部からは攻撃困難な目標を内部から破壊、短時間で撤収することがその任務とされていた。

そうした極端な部隊運用は選択可能な戦術にあまりにも幅がなく、現実的な作戦遂行能力に疑問を呈する向きもあった。しかし、過去の地球防衛軍による敵機動要塞への強襲上陸は二度共“破壊”を目的としていたことを思えば、最低限の合理性は有していると考えられた。

さすがに千以上の単位での強襲揚陸を直接可能とする戦備――所謂“強襲揚陸艦”――は時期尚早、過剰装備として具体化されることはなかったものの、一度グローリアスを用いて戦備・戦術・運用を確立さえしてしまえば、いざという場合は戦闘空母群を総動員することで、千の単位で機械化兵団を強襲揚陸させることも(現実性はともかく)物理的には可能だった。

グローリアスに強襲揚陸能力を付与する上で唯一問題となったのは、支援部隊も含め多数が乗艦することになる空間騎兵及びその装備を収容するスペースの確保であった。しかし、改装に改装を重ねたグローリアス艦内に最早その余地はなく、窮余の策として強襲揚陸任務時には格納庫内に特設の居住コンテナを設置して収容することとされた。但し、この場合は格納庫内に機体を収容することができず、コスモ・タイガーやコスモ・ハウンドは全て露天繋止で搭載する。当然、このような方法では、長期航宙は現実的に困難である為、機体と空間騎兵の移乗・搬入は任務直前に他艦から行われることが定められた。

結果的に、四半世紀以上に及んだグローリアスの現役期間において、空間騎兵を満載した彼女が敵要塞や根拠地への強襲揚陸任務に就くことは遂になかったが、その機能は決して無駄にはならなかった。ディンギル戦役以降、2210年頃より急増した星系国家間の紛争調停任務や宇宙災害救援任務の一環として、避難民の救助に本艦が度々使用されたからである。

強襲揚陸任務時とは全く逆に、満載した輸送機や揚陸艇で惑星や衛星、コロニーから避難民を一気に拾い上げて収容し、連続ワープで安全圏まで送り届けるといった任務こそグローリアスの真骨頂だった。艦の規模的な収容限界から、一度に運べる人数は目一杯詰め込んでも千人以下であったが、一般の貨客船では到底不可能な迅速極まりない揚陸・避難民回収・宙域離脱が可能だった。

もちろん、専用の揚陸艦艇があれば、より大規模に同様の任務が実施可能だが、基本的に弱武装の揚陸用艦艇を危険宙域に単独で派遣する訳にはいかない以上、実際の作戦実施にあたっては護衛艦艇の随伴や後方支援態勢の確立などの問題が新たに発生してしまう。また、大規模な派遣になればなるほど周辺国家との外交的・軍事的軋轢が無視できなくなるという問題もあった。

これに対し、単艦でも大きな戦闘能力を有するグローリアスは最悪単独で係争地に派遣可能であり、派遣コストや周辺国へ波及する軍事的緊張において、艦隊を送り込む場合に比べれば、遥かに小さく済む点が重宝された格好だった。

就役の段階で早期の練習艦化まで予定されていたグローリアスであったが、結果的には最後まで第一線の戦闘艦としてその生涯を全うすることになった。

その退役は2228年であり、ボロディノ級主力戦艦最後の現役艦『アルミランテ・ラトーレ』の退役よりも三年遅かった。アマギ級計画時の混乱からすれば皮肉なことに、グローリアスの現役は退役・解体されたボロディノ級から状態の良い部品を譲り受けることでぎりぎりまで維持されたのである。

半ば軍内部の派閥間抗争の産物として生まれながらも武運に恵まれ、戦史上類稀な程の大戦果を上げた姉達。ほんの僅かな運命の悪戯から、末妹たるグローリアスだけは栄光と破滅の刻からこぼれ落ちた。しかし、彼女はそうした境遇を嘆くことなく、自らの後に続く妹たちの先駆けとして、常に新たなる道を示し続けたのである。

2230年現在、波動エンジンを搭載した地球空母の総数は既に三〇隻を大きく超えている。グローリアスという存在はその偉大なルーツの一角というだけでなく、地球防衛軍における空母思想が大きな転換点を迎える上で重要なターニングポイントとなったことは論を待たない。

――おわり

あ゛~~~~~、やっと終わった!!と、思わず声が出そうになるくらい長い時間がかかってしまいましたw

この宇宙空母のテキストファイルの履歴を見ると、ファイルの作成日が2012年10月でしたから、書き始めから完成まで四年間くらいかかったことになりますね。

でも、今となってはそれで良かったのかもしれません。

3年前に無理やり書き上げていたら、とてもここまでの内容にはならなかったでしょうし。

文章が際限なく長くなった理由の一つにコスモハウンドを大々的に取り上げたことがありますが、このネタを思いついたのも僅か数ヶ月前のことで、3年前にはとても思いつかなかったでしょう。

コスモハウンドはちょっとした思いつきを一気に書き上げた格好になりましたが、『土星決戦の戦訓からワープ可能な万能機として開発開始されたものの、それに失敗して通常機に転用』というネタは今となっては結構気に入っています。

このコスモハウンド、機体全長は30m説と40m説があるそうですが、ここでは30m説を採りました。

それでもグローリアスの飛行甲板と格納庫で4機も運用するのは至難だと思いますけどね(^_^;)

そもそもエレベータに乗らん気がw

何しろ全長30mといえば、現用の中型輸送機のハーキュリーズくらいありますから。

米海軍のホークアイやグレイハウンドを考えても、やはり20mくらいが妥当でしょう(そういえばコスモシーガルの全長も19.5mですね)。

今回、コスモハウンドのバリエーションとして『早期警戒型』『攻撃機型』『給油機型』『ガンシップ型』『空間(重)騎兵輸送型』を挙げましたが、最初の二つについては過去にネットで拾った模型画像が元ネタになっています。

私が入手したのは二次三次の転載画像で、元画像を公開されていた方は遂に分らずじまいでした。

この場を借りてお礼申し上げますm(__)m

グローリアスに話を戻しますが、最後の強襲揚陸艦化はさすがに蛇足だったかもしれません(実際、グダグダだし)。

ただ、何か書かないと、お話がコスモハウンドで終わってしまうので、無理やり書いた感が強いですw

旧式空母を改造した強襲揚陸艦(エセックス級改造のボクサー級とか)や、イギリスのコマンド母艦は好きだったので、まぁこれはこれでいいかということになりました。

また、この後編では、EF12さんに御了解いただきまして、“独立一三戦隊”の皆様にもご出演いただきました。

にもかかわらず、あまりパッとした見せ場や活躍を描くことができず、申し訳ありませんm(__;)m

各国の探査艦(船団)への補給や支援任務に引っ張りだこで『なんで私らばっかコキ使われなきゃいかんのだ!!』とブーブー言ってる司令の姿が思い浮かびまして・・・・・・(^_^;)

さて、四年越しの宿題を終えて、いよいよ『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』の公開が近づいてきました!!(来週は第一章の先行上映です!!)

ブログの記事も必然的にそちらの2202ネタが多くなると思いますので、本業(?)のオリジナル版艦艇の設定妄想は低調になるかもしれませんが、私にとってはライフワークみたいなものなので、相変わらずのスローペースで細々と続けていきたいと思います。

ちなみに、去年書き始めた一三月動乱はもう一話分が完成していますが、その先で行き詰まってまして、しばらく間が開くと思います。

ネタと展開はもう決まってるんですけど、苦手の戦闘シーンが上手く書けなくって(^_^;)

血沸き肉踊るような戦闘シーンって、どうやって書けばいいんだろ?(-_-)

一三月動乱以外では、無人艦隊(ウチでは自動艦隊)も一回取り上げてみたいですね。

残念ながら復活編には影も形もありませんでしたが、ガミラス戦役中の人口激減を考えれば、無人艦の大量配備は避けて通れない道だと思いますので。

大型艦はともかく、損耗率の高い宙雷戦隊の駆逐艦や独行の哨戒艦のかなりの部分を無人艦が担うのは必然じゃないかと。

あと、復活編のブルーノアについてもご要望をいただいておりますが、それまでの地球艦とのデザインやシステム的な乖離が大きく、なかなか上手くネタを紡げません(^_^;)

などと考えていたら、2202のアンドロメダ空母型がブルーノアを意識したデザインになっている気配もあり、それらを上手くリンクできたらなぁ~と思ったり思わなかったりw