『エピゲノムと生命』太田邦史著 講談社ブルーバックスを読了しました。

この本を読んで、細胞(核の)の中の「DNAの基本のプログラム(生体を構成するすべての細胞になることができる)」を制御(ある部分を抑制しある部分は発現させる)する「たんぱく質やRNAなどの応用プログラム」があることが分かりました。

そのため、この応用プログラムであるたんぱく質やRNAなどに変異が生じると、基本プログラムの正常な抑制・発現の制御ができなくなり、様々な病状が出てくることになるようです。

そして、この応用プログラムは、内外の環境の変化をセンサーのような機能で感受して、基本プログラムの発現・抑制などを行っているようです。

上記の本の大まかな内容は以下のようです。

「DNA配列以上に、育った環境が異なる双子に違いを産む大きな原因こそ、…DNA配列だけによらない遺伝のしくみ、「エピジェネティクス(Epigenetics)」の違いなのです。たとえば、長期間違う環境で育って成人となった一卵性双生児(50歳)と、幼児の一卵性双生児(3歳)のDNAメチル化(DNAの一部にメチル基が付く反応で、エピジェネティクスに関与)を調べると、前者にのみ双子間の顕著な差異が認められます。つまり、異なる環境で育つ期間がながいほど、年を経るごとにDNAメチル化の数や位置の差が拡大していくのです。」

「細胞は基本的に(例外はありますが)すべて同一のゲノムDNAを持っています。同じDNAを持っているのに、なぜ細胞によって遺伝子の使われ方が異なるのでしょうか。実はDNAの配列だけでは理解できない、通常の遺伝子のしくみとは異なる細胞記憶の機構があるのです。

…1960年代になると、「DNAや遺伝子の変化」を扱う「遺伝学、ジェネティクス(Genetics)」に対して、それだけで説明できない細胞記憶を扱う学問に対して、「エピジェネティクス」」という言葉が使われようになりました。元来は発生学の用語出会った「エピジェネティクス」が、遺伝学と並ぶような新しい概念に変化し、今ではこの新しい考え方が主流になっています(引用終わり)」

同じオールマイティーな基本プログラム(DNA)を持つ細胞が、なぜ異なった機能を持つ細胞に分化していくのか?それは、それをコントロールしている制御機能(応用プログラム)があり、その応用プログラムも細胞記憶されるようです。

2、ジャンクDNAから非コードDNAへ

「ヒトのゲノム配列のうち、実際にタンパク質や、リボソームRNAなど機能を持つRNAに翻訳される部分というのは、全体の1.5パーセントに過ぎません。残りの部分は、イントロンの転写制御領域が20パーセントくらいで、残りの80弱は一見すると遺伝子と関係なさそうな領域です。

そのため、以前この部分のDNAは「ジャンクDNA」と言われていました。」…最近は、この領域が結構重要なことをしているのではないかと注目を集めています。…「非コードDNA領域」と呼ばれています。(引用終わり)」

全ゲノムの中で、基本プログラムに関係しないコードは約8割もあるようです。以前はジャンクと見られ無視されていましたが、そこは応用プラグラムが書かれている重要な領域だったようです。

3、ヒトゲノムDNAの8割は何らかの意味を持っている

「2012年9月、『ネイチャー』誌にENCODE(Encyclopedia of DNA Elements)」コンソーシアム(特定の目的を持って作られる共同研究グループ)による解析結果が報告されました。これは、ヒトゲノムDNA上の転職部位、転写因子の結合部位、エンハンサーやブロモーター、…クロマチン構造やピストン・DNA修飾を網羅的に明らかにする巨大プロジェクトです。

…ENCODEで得られた結果は、ヒトゲノムの実に80.4パーセントが、RNAもしくはクロマチンレベルで何らかの機能を果たしているというものでした。また、ヒトゲノムの95パーセントの領域が、その近くに何らかのDNA結合タンパク質の結合部位を持っていること、99パーセントの領域がごく近くで何らかの生化学的現象を引き起こしており、実に多くの領域が重要な役割を果たしていることがわかりました。

(引用終わり)」

4、偽装するDNA(クロマチン)

「酵母からヒトに至る細胞核を持つ生物のゲノムDNAは、細胞内である種のタンパク質に覆われた状態で存在しています。このような構造を「クロマチン」と呼びます。クロマチンは幾重にも折りたたまれて、より高次の構造を作り、最終的には染色体構造を作ります。

…クロマチンには、…非ヒストン・タンパク質や、転写制御因子やDNA複製・修復・組換えなどに関与する多数のタンパク質が結合しています。

…クロマチンには陰と陽の二つのタイプがあります。陰は「ヘテロクレマチン」で遺伝子発現が抑制されます。陽は「ユーロクロマチン」といい、活性な遺伝子が多く含まれます。」

「クロマチンとは、元来『細胞核内の染色されやすい物質』を指す語として、ヴァルター・フレミング(Walther Flemming)によって初めて導入された[1]。日本語では染色質と訳される。クロマチンと共によく使われる語に染色体(chromosome)があるが、染色体とは元来、有糸分裂期の細胞においてクロマチンが構造変換して作り出される棒状の構造体を指す。このように原義をたどると、chromatinが不可算名詞であるのに対してchromosomeが可算名詞であることは理解しやすい。

その後の研究の発展と共にクロマチンという語のもつ意味合いは変わってきた。クロマチンに含まれるDNAが遺伝情報の担体であると認識されてからは、その貯蔵形態としての役割が強調されてきたが、最近では、遺伝子の発現・複製・分離・修復等、DNAが関わるあらゆる機能の制御に積極的な役割を果たしていると考えられるようになってきた。」

「ヒト二倍体細胞に納められているDNAの総延長はおよそ2 mに達する。これを直径約10 μmの核に収納するための構造がクロマチンである。クロマチンを構築するうえで最も基本となる構造が、ヌクレオソーム(nucleosome)である。まず、4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)が2コピーずつ集まって八量体(オクタマー)を形成し、その周りを約146bpのコアDNAが約1.65回左巻きに巻きつく(ヒストンおよびDNA超らせんの項参照)。この構造はヌクレオソームコア粒子(core particle)と呼ばれる。2つのヌクレオソーム(コア粒子)の間を繋ぐDNAがリンカーDNA(linker DNA)、そこに結合するヒストンがリンカーヒストンである。多数のヌクレオソームがリンカーDNAを介してアレイ状につながった構造を電子顕微鏡で観察すると、いわゆる beads-on-a-string 状の形態が観察される。この構造は、その直径から10-nm ファイバー(10-nm fiber)と呼ばれる。また、ヌクレオソーム・リンカーDNA・リンカーヒストンの複合体をひとつのユニットとしてクロマトソーム(chromatosome)と呼ぶことがある。 」

「さらに巨視的に眺めた場合、クロマチンは凝集の度合いによりヘテロクロマチン(heterochromatin)とユークロマチン(euchromatin)に分類される。遺伝子密度が低い領域や遺伝子発現が抑制されている領域は、強く折り畳まれてヘテロクロマチンを形成する傾向にある。一方、遺伝子の転写が活発な領域のクロマチンは比較的緩んでおり、ユークロマチンと呼ばれる。細胞分裂期にはいると、クロマチンは組織的に折り畳まれて、よりコンパクトな棒状の構造体(すなわち染色体)に変換される。この過程は染色体凝縮と呼ばれ、姉妹染色分体を正確に分離するために重要な過程である。(引用終わり) 」

以上のことから(不十分ですが)以下のように思いました。

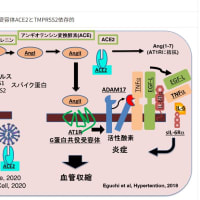

1.小保方さんのSTAP細胞の研究は、細胞の初期化についてのエピジェネティクスな研究の応用だったのではないでしょうか。

小保方さんの研究は、環境を人為的に変化させ(過酷な環境下に晒し)、細胞を初期化しようとしていたようです。

これは過酷な環境下におくと、栄養状態?何らかのセンサーが感受して、細胞再生のためのシステムが発動するのではないか。それまで基本プログラム(DNA)の発現を抑制していた応用プログラム(クロマチン)に、何らかの情報が伝わり、抑制システムが解除させられ、細胞の初期化(すべての基本プログラムが使える状態)になるのではないでしょうか。

「理化学研究所と米国ハーバード大学など研究チームは、マウスの体細胞を弱酸性の液体に漬けて刺激するだけで、あらゆる細胞に再生できる“万能細胞”(多能性細胞)を作り出すことに成功したと発表した。細胞や組織などの再生技術には、未受精卵への核移植(クローン技術)のほか、受精卵初期のES細胞(胚性幹細胞)や体細胞に4つの遺伝子(山中因子)を入れたiPS細胞(人工多能性幹細胞)を利用する方法があるが、今回の方法はより簡単に効率よく多能性細胞が作れる。それを基に神経や筋肉、腸などの細胞を作ったほか、これまでの技術では不可能だった胎盤(たいばん)組織を作ることもできたという。 (引用終わり)」

今となっては「幻」となってしまったようですが、どうも何かありそうな気がします。

「リプログラミングとは、DNAメチル化などのエピジェネティックな標識の消去・再構成を指す 。

…世界で初めて人工的なリプログラミングに成功したのはジョン・ガードンである。彼は、1962年に分化した体細胞は胚性の状態にリプログラムすることができることを、オタマジャクシの腸上皮細胞を除核したカエルの卵に移植することで実証した。この業績により、2012年にノーベル賞を受賞した。共同受賞者の山中伸弥は、ガードンが発見した体細胞の核移植または卵母細胞に基づいたリプログラミングが起こる要因となる明確な遺伝子を特定しiPS細胞を作成することに成功した。 (引用終わり)」

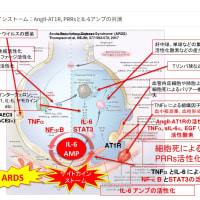

2.エピジェネティクス応用兵器?

この応用プラグラムを利用して、生物兵器にしたら、さぞ巧妙に攻撃できるかもしれませんね。あるタンパク質やRNAにより細胞が変異して悪影響を与える(病気なる)。狂牛病というのがありましたが、あれはある変異タンパク質が脳のグリアに悪影響を与えてしまっているようです。

いずれにしても、エピジェネティクスを兵器に応用すれば、サイレントキラー、知らないうちに皆が病気になっていたというようになるかもしれません?

「ミクログリアの機能低下が認知症の病態進行の鍵となる」

参考:『もうひとつの脳』R・ダグラス・フュールズ著 講談社ブルーバックス

神経細胞の絶縁材に過ぎないと思われていたグリア細胞が、実はその神経細胞を制御する重要な役割を担っていたとのことです。グリア細胞がやられると、神経細胞ネットワークは正常に機能しなくなるようです。

「イギリスで発生したのは、飼料として与えた汚染肉骨粉が感染源と考えられている。なお、日本での発生原因は完全には解明されていないが、肉骨粉と同時に牛用代用乳がその原因として疑われてい。

ウイルスなど核酸を有した病原体による病気ではなく、プリオンと呼ばれるタンパク質のみで構成された物質が原因だとする見解が主流であるが、有力な異論・異説も少数ながらあり、プリオン原因説は完全な定説とはなっていない。健康体の牛などの体内には正常プリオン蛋白が発現しているが、BSEの原因となるプリオンは、正常プリオン蛋白とは立体構造が異なる異常プリオン蛋白から構成されている。

異常プリオン蛋白は、二次構造や細胞内局在において、正常プリオン蛋白とはかなり違った性質を示す。たとえば、正常なプリオンにはαヘリックス構造が多く含まれるのに対して、異常プリオンではβシート構造が多くなっている。この異常プリオン蛋白により構成されたプリオンが人工飼料などを介して牛などの体内に入ると、徐々に正常プリオン蛋白が異常プリオン蛋白に変えられていってしまう。この仕組みについては未解明な部分も多い。

2008年9月11日、アメリカ合衆国農務省(英語略:USDA)動物病センター(英語:National Animal Disease Center/UADC)[2]で研究を行った、カンザス州立大学のユルゲン・リヒト(Jurgen Richt)教授は、BSEの病原体である異常プリオンは、外部から感染しなくとも牛の体内での遺伝子の異変によって作られ、BSEを発症する例につながると発表した。この発表は2006年アラバマ州でBSEを発症した約10歳の雌牛の遺伝子の解析から、異常プリオンを作る異変が初めて見つかったことによる。人間でも同様の異変が知られ、クロイツフェルト・ヤコブ病を起こす[3]。(引用終わり)」

狂牛病に関しては未解明な点も多いようですが、変異したタンパク質が何らかの原因と見られているようです。

参考『ヒトの神経細胞の発生を調節するタンパク質の機能を発見』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます