昨日の余談だが,今回の改正法への感想を2つほど書いてみたい。

まず,今回の改正法は,改正要綱をみると,保証制度の改正がメインで,現代用語化はサブ(付随的な改正)という扱いになっているようである。しかし,見た目は,平仮名文化の方がメインで,うっかりすると保証制度の改正などは見過ごしてしまいかねないような改正法である。

それが悪いとは絶対に言えないけれども,こういう立法になると,改正法のフォローも大変だなぁと思えてしまう。民法の場合には,はっきりと改正点が明示されていたからよかったといえる。

先日,会社法の改正について触れたが,整備法による関係法令の改正はどうも油断できないようである。先日の記事の後,整備法をよく見てみたが,少なくとも商法総則は,口語化だけではなく,結構な加削がされているようである。旧法の支配人は37条からであったが,新法では何と20条になっている。17条程削られているが,それがどこで代替されているか,あるいは単純に削除されているのかの説明は,法務省のサイトに掲載されている公文書には出ていないようである。

次に,保証制度の主要な改正点の一つに,保証契約一般について書面ですることが必須となったことがある。法務省の担当者によると,この改正は,民法では,極めて画期的なものということである。というのは,日本民法は,もともと意思主義で貫かれており,遺言のような家族法上の特殊なものを除いて,書面が効力要件になっているものは一つもなかった,唯一,書面によらない贈与が履行が終わっていない場合には撤回ができるという規定があるくらいであった,書面が効力要件とされていたのは,民法の特別法(定期借地権など)か,業法による規制(貸金業法など)であったのに,初めて一般法たる民法に書面が効力要件となる法律行為が生じたから,ということだそうである(「新しい保証制度と金融実務(上)・金融法務事情1735号12頁筒井発言)。

ふ~ん,そうなのか,と改めて感心してしまった。まあ,そうはいっても,これも私の不勉強から来るものではあるだろうが。

*****

ところで,昨日,差入方式の問題について触れたが,タイミングよく,こんな記事を発見した。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_05081721.htm

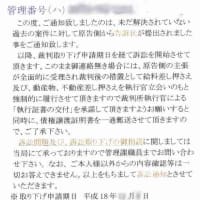

ウェブの記事はすぐ消えるので,内容を要約すると,某銀行の行員が,老年期認知症で,事件発覚後に「要介護5」の認定を受けた顧客からキャッシュカードなどを預かり,2005年3月までの約9年間に計80回,総額約1770万円を不正に引き出していたことが分かった。銀行は,行員を懲戒解雇にし,被害者に元金のみを返すことで解決済みとしていたが,被害者側は「一方的な処理」と反発している,というものである。

ここでの問題は,100%銀行に非がある銀行員の犯罪行為であるのに,その解決として,元金の返還という最小限の賠償しかせず(不法行為なのだから,行員が引き出した時から年5%の遅延損害金がつくことは明白,大きく譲っても少なくとも預金利息の支払いは必要),しかもその和解契約を,差入方式でやったということにある。前半は,被害者が認知証で判断能力が不十分であることにつけ込んだと言われても仕方のないことであるし,後半は,銀行の側だけが証拠を握っておけばよいという意識に出たものと言われても仕方ないことだと思える。

これを機会に,少しでも銀行実務が,当事者対等を具体的に現すようなものに変わってくれればいいと思える。

まず,今回の改正法は,改正要綱をみると,保証制度の改正がメインで,現代用語化はサブ(付随的な改正)という扱いになっているようである。しかし,見た目は,平仮名文化の方がメインで,うっかりすると保証制度の改正などは見過ごしてしまいかねないような改正法である。

それが悪いとは絶対に言えないけれども,こういう立法になると,改正法のフォローも大変だなぁと思えてしまう。民法の場合には,はっきりと改正点が明示されていたからよかったといえる。

先日,会社法の改正について触れたが,整備法による関係法令の改正はどうも油断できないようである。先日の記事の後,整備法をよく見てみたが,少なくとも商法総則は,口語化だけではなく,結構な加削がされているようである。旧法の支配人は37条からであったが,新法では何と20条になっている。17条程削られているが,それがどこで代替されているか,あるいは単純に削除されているのかの説明は,法務省のサイトに掲載されている公文書には出ていないようである。

次に,保証制度の主要な改正点の一つに,保証契約一般について書面ですることが必須となったことがある。法務省の担当者によると,この改正は,民法では,極めて画期的なものということである。というのは,日本民法は,もともと意思主義で貫かれており,遺言のような家族法上の特殊なものを除いて,書面が効力要件になっているものは一つもなかった,唯一,書面によらない贈与が履行が終わっていない場合には撤回ができるという規定があるくらいであった,書面が効力要件とされていたのは,民法の特別法(定期借地権など)か,業法による規制(貸金業法など)であったのに,初めて一般法たる民法に書面が効力要件となる法律行為が生じたから,ということだそうである(「新しい保証制度と金融実務(上)・金融法務事情1735号12頁筒井発言)。

ふ~ん,そうなのか,と改めて感心してしまった。まあ,そうはいっても,これも私の不勉強から来るものではあるだろうが。

*****

ところで,昨日,差入方式の問題について触れたが,タイミングよく,こんな記事を発見した。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_05081721.htm

ウェブの記事はすぐ消えるので,内容を要約すると,某銀行の行員が,老年期認知症で,事件発覚後に「要介護5」の認定を受けた顧客からキャッシュカードなどを預かり,2005年3月までの約9年間に計80回,総額約1770万円を不正に引き出していたことが分かった。銀行は,行員を懲戒解雇にし,被害者に元金のみを返すことで解決済みとしていたが,被害者側は「一方的な処理」と反発している,というものである。

ここでの問題は,100%銀行に非がある銀行員の犯罪行為であるのに,その解決として,元金の返還という最小限の賠償しかせず(不法行為なのだから,行員が引き出した時から年5%の遅延損害金がつくことは明白,大きく譲っても少なくとも預金利息の支払いは必要),しかもその和解契約を,差入方式でやったということにある。前半は,被害者が認知証で判断能力が不十分であることにつけ込んだと言われても仕方のないことであるし,後半は,銀行の側だけが証拠を握っておけばよいという意識に出たものと言われても仕方ないことだと思える。

これを機会に,少しでも銀行実務が,当事者対等を具体的に現すようなものに変わってくれればいいと思える。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます