4月7日、寒かったですね。

冷たい風が吹きすさび、初夏のような陽気が、いっぺんに冬に逆戻りでした。

しかし、せっかくの休みの日だったので、城めぐりを敢行しました。

柿本城に関するお話

柿本城は鈴木重勝が築城したそうです。鈴木重勝とは、足助鈴木氏の流れで、天文年間(1532~1555)に上吉田に白倉城を築き、のちにこの柿本城を築いたそうです。(「日本城郭体系」9)

鈴木重時

有名なのは鈴木重勝の子どもの鈴木重時です。柿本城を拠点とし、もともとは今川氏の味方でした。しかし、今川氏は、桶狭間の戦いで義元が討死した後、力が弱くなりました。そして、永禄11年(1568)、ついに徳川家康が今川氏の領地であった遠江(静岡県の西半分、浜松のあたり)に侵攻しました。このとき、菅沼忠久、近藤康用らと徳川氏について、遠江侵攻の先導役になりました。鈴木重時と、この二人を井伊谷三人衆というそうです。

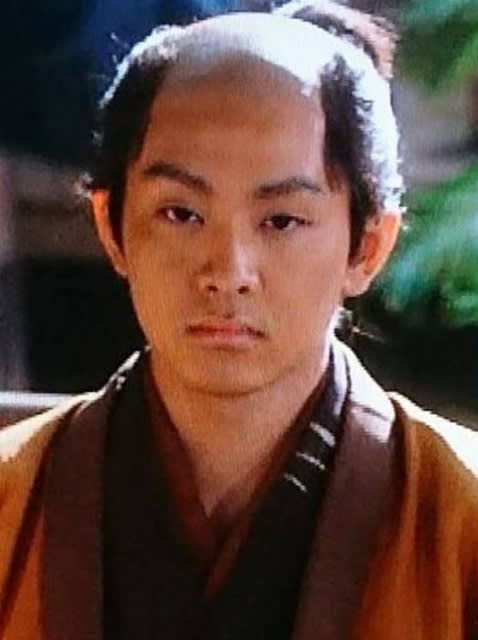

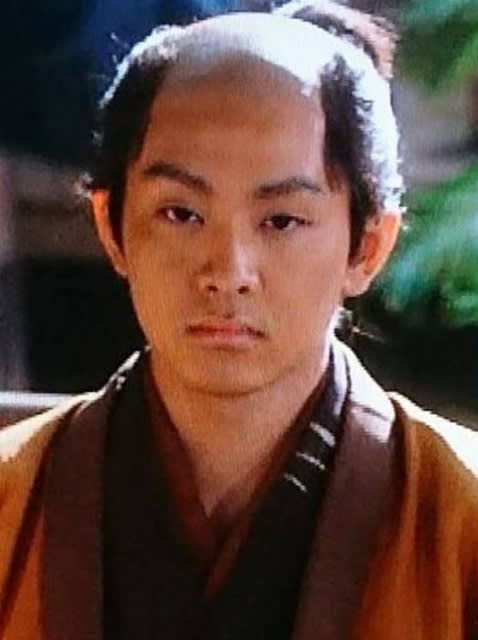

井伊谷三人衆(左から鈴木重時、近藤康用、菅沼忠久)NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

ところが、今川氏勢力もただ侵攻されてばかりではありませんでした。堀江城(今は舘山寺温泉になっているそうです)攻めの時に今川側の武将大沢基胤(もとたね)らの反攻にあい、鈴木重時は、この戦いで討死をしてしまいました。家督は、息子の重好が受け継ぎました。

大沢基胤(NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

鈴木重好

鈴木重好の時には、武田信玄との戦いがありました。武田信玄は、部下の山県昌景に柿本城を攻めさせました。鈴木重好はやむなく遠江井伊谷の小屋山城に退きました。しかし、ここも山県勢に攻められると、徳川家康の本拠浜松城に退いたそうです。(「ウィキペディア」より)

鈴木重好(NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

さて、柿本城は新城市にあります。新東名で「新城」インターチェンジで降り、しばらく一般道を東の方に進むとあります。新城インターチェンジの次は、浜松いなさジャンクションがあり、すぐに井伊谷に行ける距離にあります。

柿本城の場所(「グーグルマップ」より

冷たい風が吹きすさび、初夏のような陽気が、いっぺんに冬に逆戻りでした。

しかし、せっかくの休みの日だったので、城めぐりを敢行しました。

柿本城に関するお話

柿本城は鈴木重勝が築城したそうです。鈴木重勝とは、足助鈴木氏の流れで、天文年間(1532~1555)に上吉田に白倉城を築き、のちにこの柿本城を築いたそうです。(「日本城郭体系」9)

鈴木重時

有名なのは鈴木重勝の子どもの鈴木重時です。柿本城を拠点とし、もともとは今川氏の味方でした。しかし、今川氏は、桶狭間の戦いで義元が討死した後、力が弱くなりました。そして、永禄11年(1568)、ついに徳川家康が今川氏の領地であった遠江(静岡県の西半分、浜松のあたり)に侵攻しました。このとき、菅沼忠久、近藤康用らと徳川氏について、遠江侵攻の先導役になりました。鈴木重時と、この二人を井伊谷三人衆というそうです。

井伊谷三人衆(左から鈴木重時、近藤康用、菅沼忠久)NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

ところが、今川氏勢力もただ侵攻されてばかりではありませんでした。堀江城(今は舘山寺温泉になっているそうです)攻めの時に今川側の武将大沢基胤(もとたね)らの反攻にあい、鈴木重時は、この戦いで討死をしてしまいました。家督は、息子の重好が受け継ぎました。

大沢基胤(NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

鈴木重好

鈴木重好の時には、武田信玄との戦いがありました。武田信玄は、部下の山県昌景に柿本城を攻めさせました。鈴木重好はやむなく遠江井伊谷の小屋山城に退きました。しかし、ここも山県勢に攻められると、徳川家康の本拠浜松城に退いたそうです。(「ウィキペディア」より)

鈴木重好(NHK大河ドラマ「女城主直虎」より)

さて、柿本城は新城市にあります。新東名で「新城」インターチェンジで降り、しばらく一般道を東の方に進むとあります。新城インターチェンジの次は、浜松いなさジャンクションがあり、すぐに井伊谷に行ける距離にあります。

柿本城の場所(「グーグルマップ」より