5月15日、私がお世話になっています「若越城の会」の総会がありました。総会では今年の秋の見学会について愛知県を中心に行われることが報告されました。名古屋城や小牧山城、岡崎城、長篠城などを見て回る予定です。

さて、総会の後は山城の見学会です。今回は、福井市の朝倉山城址です。

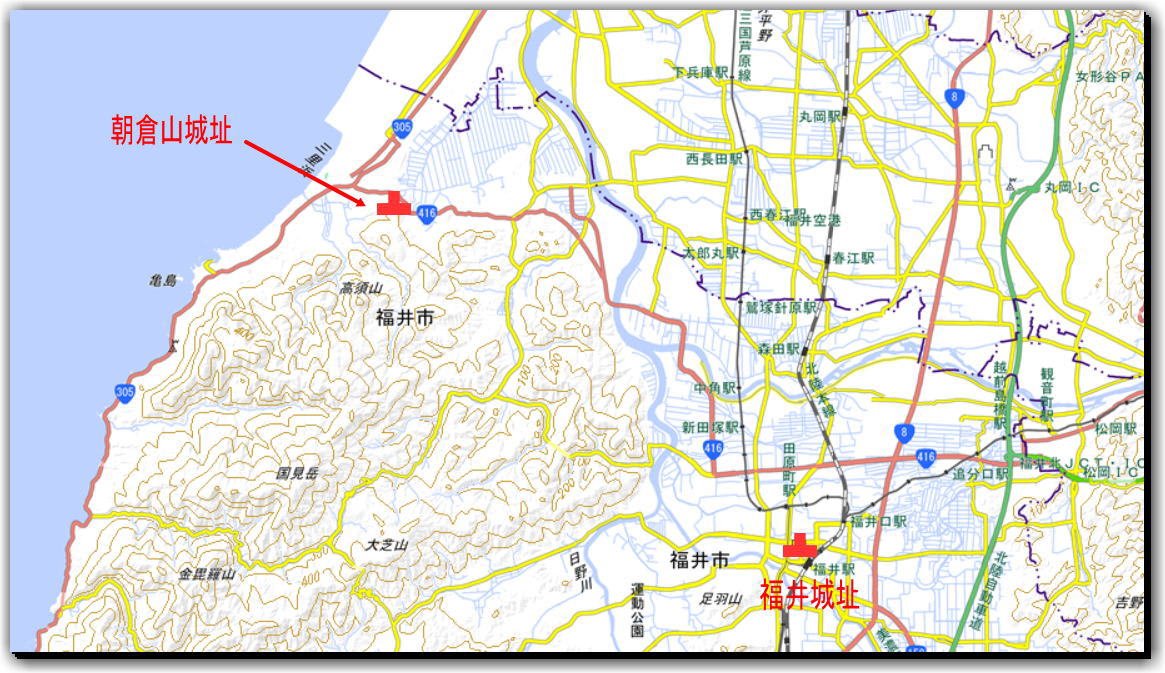

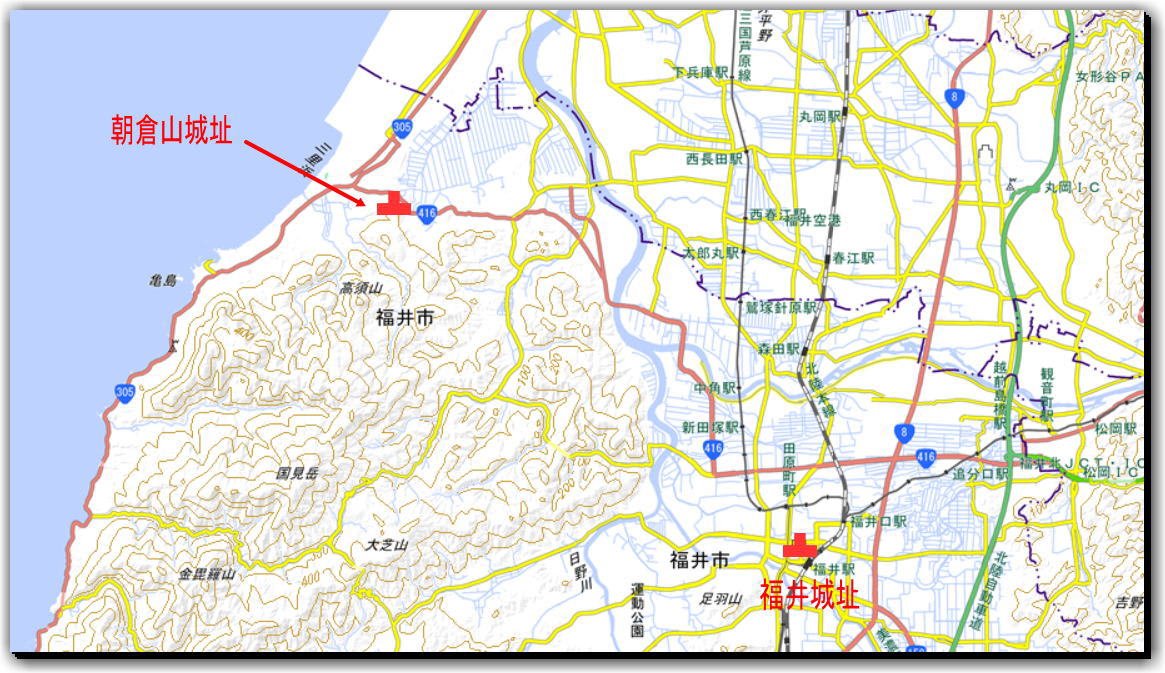

朝倉山城の位置(地理院地図より)

朝倉山城とは

棗(なつめ)公民館より朝倉山を臨む。

「『越前古今城址考』に『四天王覚書朝倉玄蕃助景連 深坂村ヨリ九町計南方山上二十五間四方計之所掻上之形有 自福井四里半計』とある。朝倉景連は朝倉氏の一族で、一乗谷奉行衆の一人である。また、永禄4年(1561)朝倉義景がこの近くの三里浜で犬追物を興業した際奉行を勤めた。「朝倉始末記」には「・・・天正3年(1575)深坂の朝倉山を城郭に拵える」とあり、織田信長の越前侵攻に対して一揆勢が立て籠もったことが知られる。なお、この北麓、五斗坂の登り口を通称「輪ノ内」と呼び居館跡とされる。(現地案内板より)

城を築いたひとは朝倉玄蕃助景連という人らしいです。景連は、一乗谷朝倉氏の家臣だったようです。また、天正3年信長の越前一向一揆攻めの時に朝倉山に城が構えられたようです。

「同三年(天正三年)アラタマノ年立帰テ二月中旬ニモ成ケレバ・・・・然レバ、信長殿越州ヘ進発アルベキトテ、敦賀・若州・丹後ノ兵船ヲモヨヲシ、棗浦・湊浦ヘ可被寄ノ由風聞シキリナル間、然ラバ城郭を構ヘラルベキトテ、大将筑後ノ法橋豊原寺ヨリ下向アリ。湊児嶋九郎兵衛尉処二被居ケリ。其威勢諸人群集少縁ナラズ。即安嶋浦ノ三保嶋、又三郷ノ高山・浅蔵山ヲ城ニゾ拵ラレケル。・・・」

越州軍記四(日本思想体系17 「蓮如 一向一揆」 岩波書店)

天正3年、信長が越前攻めを計画しているとの噂が広がり、その対策として一向宗の大将下間筑後守が築城したようです。(少なくとも朝倉景連の城が改築されたようです。)同時に、雄島、高須山にも築いたようです。本文にもあるように、海上の守りとして造られたようです。

福井臨工

棗(なつめ)公民館を出発点に登城開始です。その横に面白い建物がありました。

棗住民センター・福井臨工記念館

「福井臨工」という言葉を見て、たいへん懐かしさがこみ上げてきました。ずいぶん前に、「数十億円の釣り堀」として有名になった場所です。税金をたくさん使って工場を誘致し、ここに臨海工業地帯を造ろうという計画がありましたが、結局工場誘致はほとんどなく、巨大な防波堤が残って、それが、釣り人の間で格好の釣り場となったことから、このように言われたらしいです。

この棗地域も福井臨工と関わりがあったようです。

登山道案内

朝倉山城址概要現 地案内板(赤い字等は書き加えました)

石垣跡

さて、この山城の一番の見どころは、石垣跡です。

本曲輪北の切岸に石垣の跡らしいものがありました。これは、石垣の跡であると、城の会の方は説明しておられました。よく見ると、あちこちに石垣の石らしきものがごろごろしています。また、その東側には大手の虎口があったのではないかともおっしゃっていました。

大手虎口にも石垣

手を広げて虎口の大きさを説明している城の会の方

また、この地は太平洋戦争中は「防空監視哨」でもありました。その施設を造るときに、石垣を除去したのではないかとも話されていました。

展望台

さて、本曲輪には展望台がありました。

その展望台に上ってみますと、大変良い景色が見られました。

日本海が一望のもとに見られました。

このことから、この城はやはり日本海の見張り台のような役割をもっていたと思いました。また、この城の南側にはいくつもの腰曲輪があり、一揆勢が立て籠もるのにはふさわしい構造になっていることもわかりました。