8月に岐阜県の郡上八幡城を訪れました。

郡上八幡城は、関ケ原の戦いの前哨戦が戦われた場所として有名です。

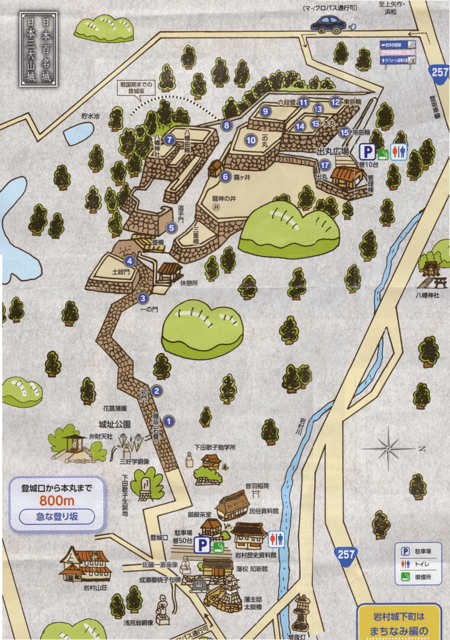

郡上八幡城の戦いとは(郡上八幡城パンフレットより)

天正16年(1588)、城主遠藤慶隆(よしたか)は岐阜城主織田信孝の下にあったため、豊臣秀吉に疎まれ、加茂郡小原(岐阜県加茂郡白川町)に転封となり、稲葉一鉄の子稲葉貞通(さだみち)が四万石で入部した。(中略)慶長5年(1600)遠藤慶隆は徳川家康に願い出て、飛騨の金森可重(ありしげ)の援軍を受け、9月1日「郡上八幡城の戦い」を起こした。慶隆は大宮山王(現八幡町日吉神社)に着陣し、小野滝山に陣を敷いた可重と両面から城を攻撃し激戦となった。勝敗は決まらず、翌2日、城の稲葉通孝(みちたか、稲葉貞通の末子)から和睦の申し出があり、慶隆は陣を赤谷(現愛宕公園)へ移した。その頃、犬山城にいた稲葉貞通は郡上八幡城攻撃の報せを受け、急遽兵をまとめて3日の明け方、慶隆の赤谷本陣を奇襲した。慶隆は小野滝山の可重の陣に危うく逃れた。翌4日、貞通は小野滝山の陣に使者を送り和議が成立した。

郡上八幡城の戦い(場内のディスプレイより)

郡上八幡城天守閣を仰ぐ

この郡上八幡城の天守閣は昭和8年に再建され、再建模擬天守として日本最古の木造建築物だそうです。ただしあくまでも模擬天守で形は近くにある大垣城を参考にしたそうです。(昭和8年当時大垣城は、天守が残っており、国宝だったそうです。)おもしろいことに、大垣城が空襲によって焼失した後に、今度は郡上八幡城を参考にして大垣城を再建したそうです。(昭和34年1959)

郡上八幡城のもう一つの楽しみは天守最上階からみる郡上八幡市の形です。魚の形に見えるとテレビで言っていたのを思い出しましたが、確かにそう見えました。

天守から眺めた郡上八幡市の様子

郡上八幡城は、関ケ原の戦いの前哨戦が戦われた場所として有名です。

郡上八幡城の戦いとは(郡上八幡城パンフレットより)

天正16年(1588)、城主遠藤慶隆(よしたか)は岐阜城主織田信孝の下にあったため、豊臣秀吉に疎まれ、加茂郡小原(岐阜県加茂郡白川町)に転封となり、稲葉一鉄の子稲葉貞通(さだみち)が四万石で入部した。(中略)慶長5年(1600)遠藤慶隆は徳川家康に願い出て、飛騨の金森可重(ありしげ)の援軍を受け、9月1日「郡上八幡城の戦い」を起こした。慶隆は大宮山王(現八幡町日吉神社)に着陣し、小野滝山に陣を敷いた可重と両面から城を攻撃し激戦となった。勝敗は決まらず、翌2日、城の稲葉通孝(みちたか、稲葉貞通の末子)から和睦の申し出があり、慶隆は陣を赤谷(現愛宕公園)へ移した。その頃、犬山城にいた稲葉貞通は郡上八幡城攻撃の報せを受け、急遽兵をまとめて3日の明け方、慶隆の赤谷本陣を奇襲した。慶隆は小野滝山の可重の陣に危うく逃れた。翌4日、貞通は小野滝山の陣に使者を送り和議が成立した。

郡上八幡城の戦い(場内のディスプレイより)

郡上八幡城天守閣を仰ぐ

この郡上八幡城の天守閣は昭和8年に再建され、再建模擬天守として日本最古の木造建築物だそうです。ただしあくまでも模擬天守で形は近くにある大垣城を参考にしたそうです。(昭和8年当時大垣城は、天守が残っており、国宝だったそうです。)おもしろいことに、大垣城が空襲によって焼失した後に、今度は郡上八幡城を参考にして大垣城を再建したそうです。(昭和34年1959)

郡上八幡城のもう一つの楽しみは天守最上階からみる郡上八幡市の形です。魚の形に見えるとテレビで言っていたのを思い出しましたが、確かにそう見えました。

天守から眺めた郡上八幡市の様子