10/30 私の音楽仲間 (629) ~ 私の室内楽仲間たち (602)

みんな酔っ払い

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

ここは野外のビアガーデン。 見上げると、アルプスの峰々

が、彼方遠くまで連なっている。 山の向うは、もうイタリアさ。

おや? 聞こえて来るのは、楽師の奏でる調べ。 どうやら

レントラーのようだぞ。

周りは森と緑の草原。 自然の懐に抱かれて、気分は最高。

いつしか酔いも回るんだよね。 開放的なこと、この上ない。

演奏している楽師たちは、ここからよく見えるよ。 1、2、3…。

我々と同じ五人組だな。 お、一人が立ち上がったぞ。 こちら

を向いて何か力説している。

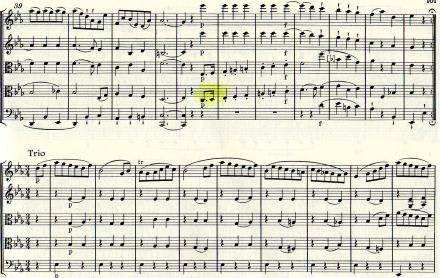

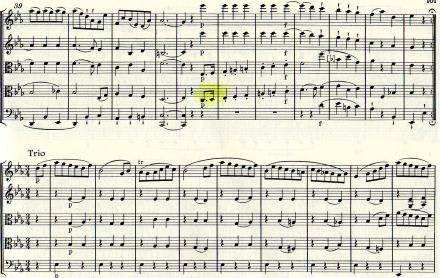

「これは Mozart の最後の弦楽五重奏曲 変ホ長調 K614 で、

第Ⅲ楽章 メヌエットのトリオの部分だ。 憐虎ーではない。」

なんでもいいじゃないか。 そんなこと、こちトラには関係

無い。 さっさと演奏を続けろ。

どちらにせよ、音楽はレントラーにそっくりじゃないか!

うるさい人間もいたものだ。

まあ考えてみれば憐れなものさ。 こっちはいい気分な

のに、ヤツらは仕事中。 飲むわけにゃ行かんもんね。

でも可哀そうだから、ほら、差し入れに一杯持って来て

やったぜ。 さあ、楽器なんか置いて、この大ジョッキを

一気にやってみろよ。

……え? そんな必要、無い??

もう酔っ払ってるんだってさ。 これ以上指がもつれると、

どうしようもないからな…。 ほらほら、楽器を落とすよ!

何? 特殊な構え方をしているから、手を離しても楽器

は落ちない? 酔っ払いめ、わけの解らんことを口走り

やがって。

とうとう弾くのを止めちゃったよ。 今度はスコアを見ろ

…って? そんなに乱暴に楽譜を叩いたら、弓が折れる

ぞ。 なに、そのぐらいじゃ折れない? この近くに工場

があって、そこで出来た? なんだ、それ。

ロレツの回らない口で、よく喋るものだ。

↓ ↓

↑ ↑

最初に現われる【Si♭ La♭ Sol】、【La♭ Sol Fa】

…のような3音符の形は、第Ⅰ、第Ⅳ楽章の冒頭でも

聞こえる…と言ってるらしい。

関連記事 『変ホ長調の輪』

それは解ったよ。 だから?

「……。 ………。」

あ、そう。 はいはい。

なんでもメヌエットの終わりには、これと反対に “上へ向かう”

形がチェロに、そして Viola にも出てくるらしい。

…あ~あ、せっかくいい気分だったのに、酔いが醒めちゃったよ。

何? こういう話を、もっと一緒に続けないか…って?

冗談じゃないよ! こっちは仲間と楽しくやってるんだ。

じゃあ、みんなで一緒に着いて行く…って? さっきの

お礼に、大ジョッキを一人2杯の10杯分、振る舞うから?

計算だけは正確だね。

……う~ん、そう来たか…。 悪くないな…。

[音源ページ ①] [音源ページ ②]

関連記事

弦楽五重奏曲 ハ短調 K406

Mozart の厳格さと歌心 など

弦楽五重奏曲 ハ長調 K515

全員が指揮者? など

弦楽五重奏曲 ト短調 K516

疾走する Mozart … など

弦楽五重奏曲 ニ長調 K593

呼び交わすニ長調 など

弦楽五重奏曲 変ホ長調 K614

最後に五重奏曲

変ホ長調の輪

興醒めは得意さ

みんな酔っ払い

どっちでもないさ

過剰な負担を強いるな