94歳の母が、

カッと辛いキムチが食べたくなった、

というので、

早速スーパーで、大阪の鶴橋製の真っ赤なキムチを買ってきました。

辛いけどおいしい!

映画「タクシー運転手」にも、もちろんキムチが出てきます。

新大陸原産の唐辛子はごく短期間に、

世界中に広まりまっていったそうです。

イタリアでも朝鮮でもアフリカでも、

ブータンやインドネシアやインドでも、

唐辛子がない料理なんて、もはや考えられません。

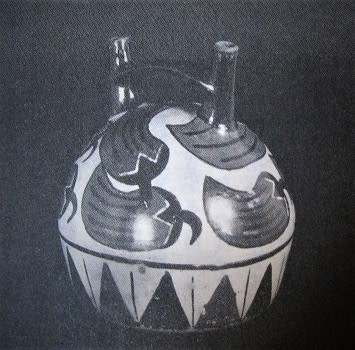

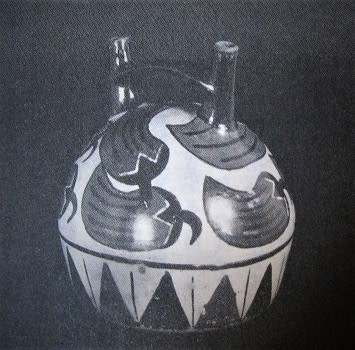

ナスカの土器に描かれたトウガラシ

ヨーロッパは金銀財宝を中南米の国々から強奪し、やりたい放題してきました。

時は過ぎ、、金銀財宝は雲散霧消。

けれど、今や、世界の人々は新大陸原産の作物無しでは、

生きていくことが出来ません。

ジャガイモ、サツマイモ、トウモロコシ、カボチャ、

ピーナッツ、ヒマワリ、イチゴ、パイナップル、

ズッキーニ、カカオ(チョコレート)タバコ、

そして唐辛子、もちろんピーマンなども含まれます。

イタリアの「トウガラシ・アカデミー」のロゴマーク

(ペペロンチーノはイタリア語で唐辛子のこと)

唐辛子博物館もあるそうです。

覗いてみたいなあ。

(ハンガリーにはパブリカ博物館があり、韓国には唐辛子文化村があるそうです。)

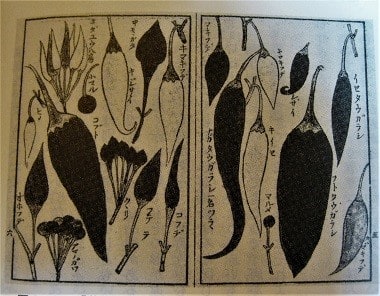

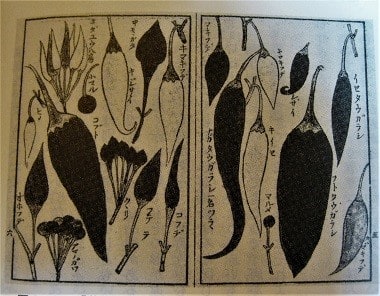

日本では激辛ブームが続いているようですが、

江戸時代にも人気だったようです。

主に観賞用と薬用に広まっていったようです。

「朝顔に鶴瓶とられてもらひ水」で有名な俳人、千代女が

ある人が作った、「赤蜻蛉 羽を もぎれば とうがらし」

という句を「唐辛子 羽を はやせば 赤蜻蛉」と修正したというエピソードがあるそうです。

唐辛子が身近な存在だったことがうかがわれます。

甘い唐辛子(写真は万願寺唐芥子)もおいしい。

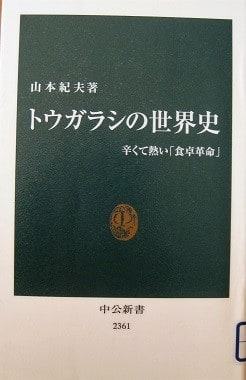

上記のエピソード等は、下の本を参考にして書いています。

面白かった!

作者の「山本紀夫」さんを検索してみたところ、

1943年生まれ。植物民俗学の研究者。

世界各国の高地に長年滞在し調査してこられた人です。

面白そうな本を他にも書いておられることが分かりました。

知らなかったなー、

今から読むぞ!

カッと辛いキムチが食べたくなった、

というので、

早速スーパーで、大阪の鶴橋製の真っ赤なキムチを買ってきました。

辛いけどおいしい!

映画「タクシー運転手」にも、もちろんキムチが出てきます。

新大陸原産の唐辛子はごく短期間に、

世界中に広まりまっていったそうです。

イタリアでも朝鮮でもアフリカでも、

ブータンやインドネシアやインドでも、

唐辛子がない料理なんて、もはや考えられません。

ナスカの土器に描かれたトウガラシ

ヨーロッパは金銀財宝を中南米の国々から強奪し、やりたい放題してきました。

時は過ぎ、、金銀財宝は雲散霧消。

けれど、今や、世界の人々は新大陸原産の作物無しでは、

生きていくことが出来ません。

ジャガイモ、サツマイモ、トウモロコシ、カボチャ、

ピーナッツ、ヒマワリ、イチゴ、パイナップル、

ズッキーニ、カカオ(チョコレート)タバコ、

そして唐辛子、もちろんピーマンなども含まれます。

イタリアの「トウガラシ・アカデミー」のロゴマーク

(ペペロンチーノはイタリア語で唐辛子のこと)

唐辛子博物館もあるそうです。

覗いてみたいなあ。

(ハンガリーにはパブリカ博物館があり、韓国には唐辛子文化村があるそうです。)

日本では激辛ブームが続いているようですが、

江戸時代にも人気だったようです。

主に観賞用と薬用に広まっていったようです。

「朝顔に鶴瓶とられてもらひ水」で有名な俳人、千代女が

ある人が作った、「赤蜻蛉 羽を もぎれば とうがらし」

という句を「唐辛子 羽を はやせば 赤蜻蛉」と修正したというエピソードがあるそうです。

唐辛子が身近な存在だったことがうかがわれます。

甘い唐辛子(写真は万願寺唐芥子)もおいしい。

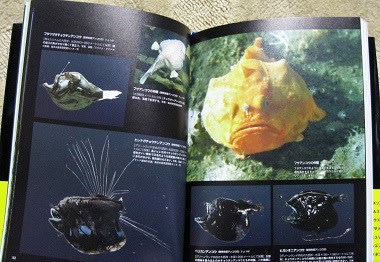

上記のエピソード等は、下の本を参考にして書いています。

面白かった!

作者の「山本紀夫」さんを検索してみたところ、

1943年生まれ。植物民俗学の研究者。

世界各国の高地に長年滞在し調査してこられた人です。

面白そうな本を他にも書いておられることが分かりました。

知らなかったなー、

今から読むぞ!